聞一多曾說,中國人的文化上永遠留著莊子的烙印。而這烙印在今日,則顯得尤為清晰。

時至今日,我們驚訝地發現,很多迷茫困惑、求而不解的問題,在【莊子】中都能得到答案。透過閱讀【莊子】,我們或授權以短暫地逃離世俗地,實作逍遙遊。

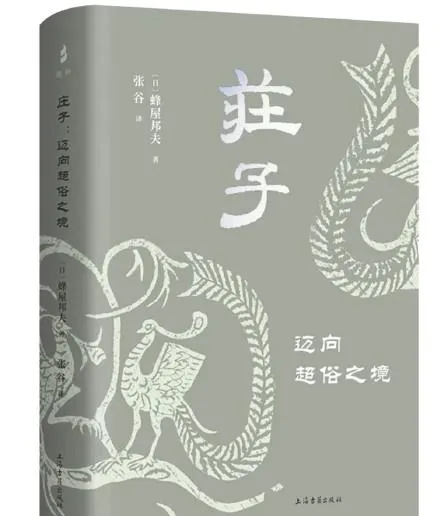

【莊子:邁向超俗之境】依照【莊子】文本對莊子的人生和思想做了盡可能通俗易懂的討論,該書入選2024年度「世紀好書」5月榜。

從日常生活的種種心靈憂苦

和世俗羈絆中解脫出來

作為【莊子】一書開篇的【逍遙遊】,講了這樣的一個故事,鯤化而為鵬,乘旋風而上九萬裏,從「北冥」飛向「南冥」 。在極度的誇張、渲染中,讀者很可能會疑惑,莊子在這樣的奇幻中,到底想表達什麽?

在【莊子:邁向超俗之境】一書中,作者從海、天池、大鵬起飛條件等等概念出發,擴充套件出這樣一個更容易被我們理解的版本:

鯤化大鵬,這個大鵬趁著夏季的大風,上達九萬裏的高度,最終從北方幽暗之地飛向超越世俗的南方光明之地。在飛翔的過程中,大鵬看到了蔚藍的天空,發出了這樣的疑問:

天之蒼蒼,其正色邪?其遠而無所至極邪?

意思是,天的蔚藍之色究竟是不是它的本色呢?或者只是因為無限遙遠而看起來如此呢?

緊接著,大鵬有了這樣的思考:

其視下也,亦若是則已矣。

這是整本書最吸引我的地方,在此,蜂屋先生的講解非常清楚:

但莊子了不起的地方還不在於對天空的蔚藍之色發出疑問,而在於他「其視下也,亦若是則已矣(從極高的天空俯視下方,同樣也是呈現蔚藍吧)」的推想。在現代,我們有了人造衛星,也知道從人造衛星上所看到的地球的樣子,其顏色正是呈蔚藍色,如蘇聯太空人所描述的:「地球是蔚藍色的。」但是,在沒有飛機、更沒有人造衛星的時代,莊子何以能做出這種想象呢?如果鯤和鵬是超乎尋常的構思的話,那麽,根據天空呈現藍色而推測出陸地遠看起來也是藍色,則是極為驚人的想象了。

在眺望廣闊無際的天空之時,我們為世俗世界所拘系的心靈有時也會得到解放。從飛機上俯視陸地,會覺得地面上的物體很小,這是大部份人的經驗。人們之所以特意不辭辛苦地登上山峰,主要是希望享受精神上的釋放感。借助懸掛式滑翔機和飛行傘而像鳥一樣在天空自由飛翔是很多人喜歡的體驗,此時,人們頭腦中的俗念一定會消散而去。

莊子不是透過實際的身體動作,而是試圖透過大鵬飛翔的想象,去實作那種精神的解放。這就是原文中所說的,以高飛於天際的大鵬的眼睛來俯瞰地面,種種世俗之事將會消解於廣闊的蒼茫大地之中。

在這裏,蜂屋邦夫先生用通俗易懂的話向我們說明了【逍遙遊】一篇的主旨,也即本書副書名所要傳達的, 邁向超俗之境,獲得內心的解放,實作逍遙遊 。

做個「畸人」,

以至極之技,通至極之道

如何實作逍遙遊?在莊子看來,莫過於掌握至極之道。那麽,怎麽才能掌握至極之道?在這裏,莊子透過一類人——掌握極致技藝的人,來說明對於道的求索。

在【莊子】一書中,描寫了庖丁、佝僂老人、呂梁丈人、津人等掌握極致技藝的人,他們能夠自如地解牛、捕蟬、蹈水、操舟,皆因為遵循了「自然之道」:庖丁依循牛體的自然之道,而把解牛技藝發揮到極致;捕蟬老人的身體進入與枯木樹樁無異的狀態,捕蟬猶如探囊取物;遊泳高手完全依循水之道;潛水者完全順從水的法則,而能自如地操縱船只……

這些故事無一不是在告訴我們,如果我們能夠「凝於神」,即絲毫不為外物所動,就能如天地自然一般地生存。

此外,在【莊子】中,這些掌握了極致技藝的人,通常是奇形怪狀的人,也就是畸人,

這大概有對易於為外貌所拘限的人心進行啟蒙的用意,同時,也有卓越之人的形貌異於常人的觀念。對奇形異貌者的敬畏觀念,中國自古以來就是承認的。另外,人因形體奇異而被世俗排斥,但反而因此得以從世俗價值觀的束縛中擺脫,也是可能的。【莊子】中對畸形人的描寫,弄不好會被誤認為是滿篇歧視性話語, 我們讀了這些描寫後,之所以會體味到一種解脫感,是因為這些畸形人都豁達地、從容地享受著逍遙之遊 。

因此,畸人又如何,他們或許擁有一架無形的天梯,直達光明的、無所掛慮的理想世界。

看透生死,

死是大地賜予的休息

好了,既然掌握了至極之技,慢慢地通向了至極之道。那麽,作為俗世的人生來說,可算是圓滿了。但是懂得生容易,關於死又如何呢?

孔子說:「未知生,焉知死?」他認為,比起死亡,現實社會的問題更應該關註。死亡本身是一個社會事件,需要繁瑣的社會禮儀來規範身後事。比起孔子,莊子對於死亡的態度顯然更符合我們現代人的理解,他認為,死亡就是它本身。

在這個部份,【大宗師】中的故事或授權以幫助我們更好地理解莊子的生死觀。

子祀、子輿、子犁、子來四人相與語曰:「孰能以旡為首,以生為脊,以死為尻,孰知死生存亡之一體者,吾與之友矣。」四人相視而笑,莫逆於心,遂相與為友。

此間,子輿得了病。子祀前去探望,子輿非但沒有消沈,還把自己身體的變化看作大自然的變化而享受著:

偉哉!夫造物者,將以予為此拘拘也!

子祀問子輿,變成這副模樣是否感到厭惡,子輿盡管身患絕癥,瀕臨死亡,卻回答得富有幽默感:

不,為什麽厭惡呢?隨著身體的變化,如果左臂變成了雞,那就來報時吧!如果右臂變成了彈弓,那就用它打一只鳥烤著吃吧!如果臀部變成了車輪,精神變成了馬,那就乘坐吧,這樣也就不需要駕馭馬車了!

在極端恐怖的身體變化面前,子輿嬉笑如常,這是因為他深知,一切變化都不過是造物者宏大作用的體現,他所需要做的就是,「安時而處順」。

且夫得者時也,失者順也。安時而處順,哀樂不能入也,此古之所謂縣解也。而不能自解者,物有結之。且夫物不勝天久矣,吾又何惡焉?

在「天」這一宏大自然面前,一切事物終歸是只能順從的無力的存在,從來都是如此,既然如此,我為什麽要厭惡這個佝僂病呢?

在這裏,蜂屋先生的總結也很到位,他說:

不過,如果「安時而處順」並將一切都交托給「天」,的確能獲得精神的寧靜,這與其說是哲學性思維的產物,不如說更接近某種宗教性的情感。如果說莊子的文章對人具有療愈作用的話,那麽這種宗教性情感一定是其因素之一。

那麽,面對人的終極命題——生死,莊子又是怎麽看的呢?

生也死之徒,死也生之始,孰知其紀!人之生,氣之聚也,聚則為生,散則為死。若死生為徒,吾又何患!

生死不過是氣的聚散,聚而又散,散而又聚,這是無限迴圈的,如同雞和卵一樣無人知道哪個在先,因而,對於死亡,我們也就不必憂慮了。

在這樣的情況下,當死亡來臨的時候,我們需要做的是什麽呢,子來語出精彩:

夫大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。

人隨著身體而誕生於大地之上,在精力充沛的時候就勞作,進入老年後就安樂地生活,到了該死亡的時候就去從容地休息。因此,肯定自己的生為善,恰恰也就是肯定自己的死為善。

在撫我育我的大地上,快樂地生,從容地死,這是莊子或者說我們中國人最理想的狀態。

蜂屋邦夫先生在【莊子:邁向超俗之境】一書的前言中曾提到,「撰寫本書時,幾乎不記得有那種煞費苦心的感覺,視野是隨著寫作的繼續逐漸開闊起來的。這是從內心深處湧起的一種舒暢的悠然自得的感覺。這與撰寫其他著作時的體驗是不同的,本書是唯一一部整個寫作過程都使我感到輕松愉快的著作。 這種舒暢感應該是因陶醉於莊子思想而產生的一種療愈體驗吧。莊子的思想確實具有使我們被各種日常事務拘系的心靈得到解脫的作用。 」

誠然,這也是我們現代人讀【莊子】的最大收獲。

//

相關薦讀

【莊子:邁向超俗之境】

[日]蜂屋邦夫 著

張谷 譯

上海古籍出版社

本書依照【莊子】文本對莊子的人生和思想做了盡可能通俗易懂的討論,透過「大鵬寓言——對世俗世界的超越」「莊子的生平——清貧自適的人生」「莊子思想的形成——與惠子的對話」「莊子思想的核心——齊物的理論」「道的體悟——技藝高超者的世界」「莊子的生死觀——超越生死」等多個方面的考察,展現了莊子其人其學的魅力。同時,也揭示了一個簡單而又深刻的問題,我們現代人為什麽要讀莊子?透過浸潤於其獨特的思想世界而從日常生活的種種心靈憂苦和世俗羈絆中解脫出來。

丨作譯者簡介丨

蜂屋邦夫,一九三八年生,東京人。文學博士,原東京大學教授。專攻比較文學、比較文化,主治中國思想史。自一九六八年畢業留校任教直至一九九九年離任,在東大東洋文化研究所供職三十余年。後歷任日本大東文化大學教授、東京大學名譽教授、北京大學客座教授等職。主要著作有:【中國式的思維——兼論儒教、佛教、老莊】【金代道教研究——王重陽與馬丹陽】等十余種。曾受聘【中華道教大辭典】顧問及主要撰稿人。

張谷,哲學博士,西北政法大學哲學與社會發展學院副教授,東京大學存取學者,【國際老學】集刊副主編,主要研究方向為道家哲學及其在日本的傳播和影響。主要著作有:專著【道家思想在日本的傳播和影響】【中國佛教哲學在日本的傳播和影響——以禪宗為中心】【道家思想與日本近代知識人】等,譯著【漢字文化圈的思想與宗教——儒教、佛教、道教】(合譯)等。

轉編自【上海古籍出版社】