死亡,是每個人早晚都要面對的終極問題;不死,是人類自古以來不懈追求的永恒目標。縱然任何宗教至今都無法阻擋肉體的病痛與消逝,但全世界各個民族都有用自己的語言建構起來的精神永生。只要科技發展尚不能解決人類必須面臨的老死問題,以宗教信仰的方式尋求不死之路就依然會是很多人最後的倔強與寄托。

一、來自【心經】的啟示

僅有兩百六十個字的【心經】被公認為佛教思想之精髓,其中玄奘轉譯的「色即是空,空即是色」一句無疑是最深入人心的箴言。然而,如果讀完六百卷【大般若經】,就不難領悟,所謂「空」只不過是一個作為方法的概念,如同能助人渡河的一葉竹筏,但絕不是解脫生死的彼岸本身。

「信佛」的根本目的是解決自己或他人(乃至眾生)的生死問題。可是,三十五歲就在菩提樹下悟道的喬達摩·悉達多並沒有實作永生或者不死,因為不可否認的是,悉達多八十歲時的「涅槃」確確實實就是一種肉體的死亡。既然釋迦牟尼都已經死了,他和他所創立的佛教對活著的人來說又有什麽意義?

在用七百八十六天讀完了整部【大般若經】後,我才明白,不論是浩瀚的六百卷還是短短的兩百六十個字,佛經的意義全在這一句話中:「 心無掛礙,無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。 」一旦從生死的角度讀懂了經文,龐大的佛學體系就有了貫穿始終的支柱。面對死亡,心中了無牽掛,既無失去親人之痛楚,也無落入地獄之膽寒,在這無有恐怖的天地間,既可以涅槃成佛,也可以自在轉世。這就是釋迦牟尼教給後人的成佛之道。用更專業一點的佛學術語來講,也可以這樣說:

釋迦牟尼用「緣起」理論開啟了人類千萬年以來的思想癥結,「此生故彼生,此滅故彼滅」的宇宙不需要任何形式的造物主,「無我」之人的死亡只不過是輪回中的一次閉眼。以「般若經」為代表的大乘佛學,在「緣起」的基礎上用「空」字打破了僵化的思維邊界,「不死」只不過是甘露(amṛta)的一種意譯,「成佛」才是每個人都應該追求且人人都可能實作的理想。如果「緣起」和「空」都不足以讓人克服對死亡的恐懼,還可以試試中觀學派強調的「假名」,「一切唯假,是為真實」宣告了世界的本質即語言,而死亡僅僅是其中的一種邏輯遊戲。

釋迦牟尼之所以偉大,是因為他發現了包括生死在內的萬事萬物的真相乃至宇宙的根本規律都在於「緣起」——萬法皆由因緣和合而生起、因緣消散而壞滅,並以此教導人們在輪回的生命中積極應對無窮無盡的牽掛與恐懼。在「緣起」的世界,死亡本身並不會消失,所以釋迦牟尼實作的只是徹底息滅對死亡的恐懼,而不是消滅死亡本身。如果死亡並不是一件讓人人都恐怖到痛徹心扉、毛骨悚然的事,死亡還會是人類需要解決的終極問題嗎?

因此,佛教「八萬四千法門」教給人的道理實際上只有一個,從最初由佛宣說的「緣起」,到後來不斷得到強化的「空」與「假名」,只要真正理解其中任何一個概念,就足以化解終極恐怖,成為「覺者」,或究竟涅槃,或自在轉世。

我刻意把「轉世」加入對前述【心經】經文的解釋,看似突兀,實則源出對「究竟涅槃」中「究竟」一詞的理解。在由「緣起」這一根本教義所構建起來的佛學體系中,不究竟的「轉世」與究竟的「涅槃」一樣,都是在消除了死亡恐懼之後,「覺者」隨緣而現的可能狀態,即二者都必須遵循「緣起」這一根本法則。不同在於,「涅槃」被認為是跳出輪回的不可描述的狀態,「轉世」則是善男信女喜聞樂見的世間實踐。然而,出於人類本能的對未來的美好期待,「轉世」往往比不可思議的「涅槃」更具有現實意義。試問,如果一個人能確定自己在此身死後可以立即「轉世」至更幸福的國度,或者「轉世」後即可實作此生已遭破滅的理想,那麽他是會繼續恐懼死亡還是將期待「早死早超生」?

在死亡面前,契合於「緣起」法則的「轉世」理論及其敘事性實踐,遠比「涅槃」更能滿足世人在緩解生死恐懼時的精神訴求和心理預期。這就是以「涅槃」為究竟目標的佛教,事實上一直認可甚至頌揚不究竟的「轉世」的根本原因。

二、「五祖再來」的禪機

在當代佛學的語境中,「轉世」一詞往往特指藏傳佛教的「活佛轉世」。明代著名藏傳佛教學者管·宣奴貝(1392年-1481年)在【青史】中首次明確稱噶瑪巴為西藏「第一個活佛世系」,即從二世噶瑪拔希(1204年-1283年)被認為是都松欽巴(1110年-1193年)的轉世靈童開始。「活佛轉世」作為一種具有悠久歷史的特定宗教制度,早已被公認為藏傳佛教的一大創舉。但從語文學和思想史的角度來看,「轉世」理論及其敘述模式普遍存在於佛教的各大傳承體系。以漢傳佛教為例,古代典籍中常見的「再來」「投胎」「轉身(生)」等說法,在絕大多數上下文中都是「轉世」的同義詞。這意味著作為信仰傳承和宗教傳播方式的「轉世」並非某一宗派的特權,而是一種擁有著普遍的心理認同和綿長的思想基礎的共性文化。

漢傳佛教中最著名的「轉世」發生在禪宗五祖弘忍(602年-675年)身上。在【佛祖統紀】【釋氏通鑒】等成書於兩宋時期的文獻中就已有大同小異的成熟記述,具體內容分別見於四祖道信(580年-651年)和五祖弘忍的傳記之下。其中,【五燈會元】的文字最為精彩,茲錄於此:

四祖道信大師者……一日往黃梅縣,路逢一小兒,骨相奇秀,異乎常童。祖問曰:「子何姓?」答曰:「姓即有,不是常姓。」祖曰:「是何姓?」答曰:「是佛性。」祖曰:「汝無姓邪?」答曰:「性空,故無。」祖默識其法器,即俾侍者至其母所,乞令出家。母以宿緣故,殊無難色。遂舍為弟子。以至付法傳衣。

五祖弘忍大師者,蘄州黃梅人也。先為破頭山中栽松道者,嘗請於四祖曰:「法道可得聞乎?」祖曰:「汝已老,脫有聞,其能廣化邪?儻若再來,吾尚可遲汝。」廼去。行水邊,見一女子浣衣,揖曰:「寄宿得否?」女曰:「我有父兄,可往求之。」曰:「諾我,即敢行。」女首肯之,遂回䇿而去。女,周氏季子也。歸輙孕。父母大惡,逐之。女無所歸,日傭紡裏中,夕止於眾館之下。已而生一子,以為不祥,因拋濁港中。明日見之,泝流而上,氣體鮮明,大驚。遂舉之,成童。隨母乞食,裏人呼為「無姓兒」。逢一智者,嘆曰:「此子缺七種相不逮如來。」後遇信大師,得法嗣,化於破頭山。

上述第一段文字是四祖道信的傳記,其中機鋒畢露的「性(姓)空」小兒是弘忍的「今生」;第二段「五祖弘忍傳」中的「栽松道者」是弘忍的「前世」。綜合起來便可以得出五祖弘忍的「前世今生」及其間發生的「轉世」因緣:

年邁的栽松人想跟四祖道信學佛,道信以栽松人年事已高、出家無用而不許,但允諾栽松人如果「再來」則可以傳法給他。栽松人受到啟發,來到黃梅縣的一條河邊「尋死」——向正在洗衣服的周氏女「借宿」。女子並不知道栽松人的真實用意,表示家中還有父兄,自己不能作主,讓栽松人隨她一起回家當面問過父兄。回家後,尚未出嫁的周氏女就懷孕了(栽松人已投胎至女子腹中)。周家父母覺得女兒做出了傷風敗俗的醜事,就將其趕出家門。女子無處可去,只能白天打工織布,夜晚露宿街頭。

不久,周氏女生下兒子,認為是不祥之子,就將嬰兒拋棄至汙水河中。第二天,周氏女看到兒子不但沒有被淹死,反而逆流向上,通體鮮亮。周氏女又驚又喜,把兒子抱了回來。從此,母子二人過著乞討生活。由於沒有父親,人們叫小孩「無姓兒」。某天,母子偶遇一位智者,智者稱贊孩子「只有七種相不及如來」!(如來具三十二相、八十種好)

後來,四祖道信在前往黃梅縣的路上看到無姓兒,面相樣貌不同於普通小孩,便問:「你姓什麽?」小孩答:「性(姓)即有,不是常姓。」道信又問:「是什麽姓?」答:「是佛性(姓)。」道信再問:「你沒姓嗎?」答:「性(姓)空,故無。」道信便知道這個小孩非同尋常,認定他是以前的栽松道人轉世而來,就讓侍者去請問其母親出家事宜。母親認為是前世因緣,慷慨允許孩子跟道信出家了。

五祖從栽松道人「轉世」為無姓兒的這一系列故事,不僅見諸文字記載,還被制作成卷軸畫,以便攜的視覺化形式得到了更為生動直觀的傳播。如宋末元初畫僧牧溪(十三世紀)名下的【五祖荷鋤圖】(圖一),描繪了作為前世栽松道者的形象:一位留著蓬松「地中海」發型的老者,肩扛鋤頭,鋤頭上掛著松枝,松枝上還留有幾顆松子。畫面上方是元代臨濟宗高僧樵隱悟逸(?-1334年)禪師在杭州凈慈寺時題寫的偈贊,其中點明了弘忍「投胎」一事:「白發垂垂,弊衣襤縷,投胎不擇人,錯入江頭路,鈍䦆無鋒,青松有子,破頭山下多風雨。」

圖一:紙本水墨【五祖荷鋤圖】,宋·牧溪(傳),87.6 cm×36.1 cm,現藏於日本福岡市美術館,入編「中國歷代繪畫大系」【宋畫全集】第七卷第一冊。

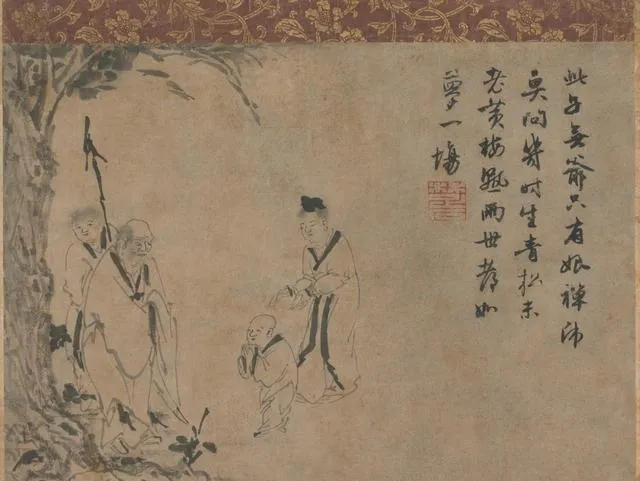

再如,傳為元代畫僧因陀羅(約1285年-約1355年)所繪的【五祖再來圖】(圖二),表現了弘忍作為「轉世靈童」被四祖道信「認出」(獲得認證)的關鍵瞬間。

圖二:紙本水墨【五祖再來圖】,元·因陀羅(傳),32.5cm×44.6cm,現藏於克里夫蘭藝術博物館,入編「中國歷代繪畫大系」【元畫全集】第五卷第二冊。

根據美國克里夫蘭藝術博物館官網資訊,這幅【五祖再來圖】原本收藏在日本益田家;1938年益田孝傳給其子益田太郎,1967年由瀬津雅陶堂賣出,同年克里夫蘭藝術博物館從韋德基金(J. H. Wade Fund)購得後保存至今。圖二左側古樹下的兩位站立者分別是四祖道信和他的侍者,對面二人是幼年弘忍與其母親周氏。從婦人彎曲的手臂看,小孩似乎剛從母親懷中跳脫;老僧道信看著恭敬合掌的孩童弘忍,眉眼間露出欣慰之意,暗示收徒之儀。此圖除了極具敘事性的人物表現外,右側還有元末高僧、書法家楚石梵琦(1296年-1370年)的點題跋文:「此子無爺只有娘,禪師莫問幾時生,青松未老黃梅熟,兩世都如夢一場。」

兩幅傳世名畫,使得五祖的「轉世」故事超出了一般文本敘事的感染力與傳播度。我們在這些十二世紀—十三世紀的文字和影像中,還看到了後人根據藏傳佛教構建起來的「轉世」所必須具備的類似條件,歸納為以下七大要素:

(一) [栽松人]今生的學佛願求得不到滿足,被授記來生將獲實作;

(二) [栽松人]「自主選擇」(契合緣起)死亡時間、地點和投胎物件;

(三) [周氏女]懷孕過程不合常理;

(四) 小兒出生後被棄汙水,但逆流向上、體態康健;

(五) 偶遇智者被贊「與具備三十二相的如來只差七相」;

(六) 「骨相奇秀」的樣貌異於常人;

(七) 機敏作答「何姓」之問,表露出對佛法的甚深理解。

這七個描述五祖「轉世」及其殊勝因緣的細節,其實都可以在佛本生故事(Jātaka)傳統中找到淵源。例如,【金剛經】中說燃燈佛授記:「汝於來世當得作佛,號釋迦牟尼」;關於摩耶夫人的懷孕過程,經典中有「白象入胎」和「乘象入胎」的不同傳說,但兩種方式都不合符自然人的生理規律;【佛本行集經】記載喬達摩·悉達多出生時,從母親右脅出後周行七步皆生蓮花,高舉右手說:「一切世間,唯我獨尊,唯我最勝,我今當斷生老死根。」

相比於印度佛教本生敘述的神異靈妙,漢地五祖弘忍的「前世今生」就顯得十分樸素了。且還需一提的是,略早的【景德傳燈錄】中尚沒有前世栽松道人投胎浣衣女這一奇幻情節,而只有今生小兒「骨相奇秀,異乎常童」、玩諧音梗回答「何姓」、遇智者被贊「只缺七種相不及如來」等幾個重要細節的敘事。

由此可知,最晚在南宋時期,五祖弘忍的「轉世」故事就以文字和影像兩種形式流行於中國、日本。然而,無論是透過口傳書寫還是利用水墨丹青,漢傳佛教似乎都沒有要把五祖塑造成為另一個神聖的「轉世」佛陀的意圖;毋寧說,弘忍的「前世今生」所傳遞給世人的是,最底層百姓快速實作「自救」的一種可能途徑——結束悲苦的此生,在來世獲得解脫。

三、觀音菩薩的金鑰

五祖弘忍沒有像四祖道信那樣,透過授記轉世與認證靈童的方式來確定六祖。弘忍圓寂之後,禪宗內部發生了最著名的分裂,神秀(606年-706年)和惠能(638年-713年)自立門戶分別發展為北宗禪與南宗禪,後世則衍生出更多派別。歷史不允許假設,但我仍然想設問,擅長「教外別傳」的禪宗祖師們為什麽沒有把「五祖再來」這一傳承模式規範化為某種制度,從而提前避免出現多位繼承人的困境,甚至還可以在完善「轉世」規則的過程中樹立本宗的絕對權威?

現代社會在談論「轉世」時,往往被其神秘性或神聖性所吸引,認為超越世俗的修道者可以隨心所欲地實作「轉世」,殊不知佛教所謂「轉世」必須符合釋迦牟尼證悟的緣起之理。如果把契合緣起法則的轉世稱為「正轉世」,那麽不合緣起者就是「邪轉世」。因此,弘忍的「再來」既是五祖的必然,也是禪宗的偶然。只有真正理解了作為根本教義的緣起,才能明白漢傳佛教對待「轉世」的態度。

怎樣才算是符合緣起的「正轉世」?或者說,如何區別「正轉世」與「邪轉世」?我想借用太虛大師(1890年-1947年)所贊同的凈土宗人對「轉世」的批判來作答:

彼[轉世者]如罪犯戀囚……予因見彼之轉世太不自在,而群眾無識,迷執互熏,心所謂危,所以不滿,於是略舉中土古德真得死生自在者三。而以藏中轉世,達賴最著,亦祇第一、第五、第六世為有自在相,余皆以打卦、降神等人力訪出,不能上比中土先德之自在於萬一。(【太虛大師全書·第十六編書評】,下同)

太虛大師認為,上述觀點「灼然有見而能自樹立,誠有過人處!」由此可知,在民國時期的一些高僧看來,古往今來的大多數「轉世者」都「太不自在」,但由於群眾缺乏別識能力而「迷執互熏」,甚至「出於貪榮利之念」導致人們對不自在的轉世者都抱以艷羨。而實際上這樣的轉世者「不能上比中土先德之自在於萬一」。太虛大師舉出「中陰自在,人間天上隨願寄托」的圭峰禪師(780年-841年)等為「中土古德真得死生自在者」。

與此同時,太虛大師也批評了凈土宗人以往生凈土為至上的看法,指出「切於弘護正法、利人處世、菩薩行者所常有,豈必劣於往生凈土?」這是因為太虛大師認為,藏傳佛教開創轉世制度的初衷是要「轉世活佛」承擔起弘護正法、利人處世的重任,此種「轉世」的功德與往生凈土同等殊勝——「宗克巴命達賴、班禪之轉世西藏,亦在護教,恰同十信位中所修護法心也。」「十信位」是菩薩五十二階位中最初的十種,其中的「護法心」可以防護己心、不起煩惱,助成信行。然而,處於末法時代的凡夫俗子,往往被貪慕榮華名利之心所遮蔽,把「轉世」當作修行指南,這樣就嚴重偏離了佛陀的教法。

太虛大師等人在討論「轉世」現象時,最常用到的是「自在」一詞。所謂「自在」,是證悟「緣起」後的存在或活動狀態,一如觀音菩薩之事事無礙、有求必應。「自在」的梵語īśvara也是觀音菩薩名號的一部份,所以「觀自在(菩薩)」是Avalokiteśvara的最佳譯語。而【心經】的第一句話「觀自在菩薩行深般若大樹菠蘿多時,照見五蘊皆空」則透露了理解「自在」的最重要秘訣:「自在」即「空」。

觀自在菩薩照見的「空」不帶有任何虛無主義色彩,而是意味著無限可能性。以一個杯子為例,空杯子裏可以裝進水、可樂、沙子等很多物質(色),從理論上講,空杯子甚至具有裝下任何物質(色)的可能性,但已被裝滿物質(色)的杯子就不再具有這種無限可能性。從「成佛」的視角來看,「空」賦予了修行人最積極的、最持久的動力。因為萬事萬物由因緣和合而生滅的「緣起」理論所明示的變化性和不確定性,往往被處於生死苦海中的人們消極地理解為「無常」。而觀音菩薩所照見的「空」實際上告訴我們,應該從被動的「隨緣輪回」(隨波逐流)走向主動的「隨緣成佛」(心想事成)。【心經】以觀自在菩薩為主角,正是提示了連結「空」與「緣起」的最佳線索,啟示人們要更多地用「自在」的可能性去消弭「因緣」的不確定性。

若能理解「空」是對可能性的強調、「緣起」側重描述出了不確定性,二者之間是「不一不異」的自在關系,那麽,就不會再對「轉世」之說心存忌諱或盲目崇拜,就可以坦然指出以「以打卦、降神等人力訪出」的都不是自在的「轉世者」。打個不太恰當的比方,即使再出現弘忍這樣的「千裏馬」,也需要四祖那樣的「伯樂」才能成就之。但俗話說,「千裏馬常有,而伯樂不常有」。

觀音菩薩的「自在」恰是大乘佛教「人人皆可成佛」的一把金鑰。這也可以用來解釋為什麽藏傳佛教的很多轉世活佛,例如最早采用轉世的噶瑪噶舉世系和最著名的達賴喇嘛世系,都宣稱自己是觀音菩薩的化身;藏地最流行的「六字真言」亦是觀音菩薩的心咒。當然,在佛教的修行體系中,一般只有諸佛和上位菩薩才具有「自在」這種特殊功德。所以,自在者不一定會「轉世」,但真正的「轉世者」必定是自在的。

四、「轉世」是成佛路上的非必要換乘

早在鳩摩羅什(344年-413年)轉譯的【成實論】中,就有關於「轉世者」的明確定義:「轉世者,若先世得須陀洹果、斯陀含果,後轉身得阿那含果,是人不入色無色界。」這句經文的意思是,前世證得斷盡見惑的「須陀洹果」(Srotāpanna)和斷除修惑的「斯陀含果」(Sakṛdāgāmin),轉至今生得「阿那含果」(Anāgāmin),這樣的人不進入「三界」中的色界和無色界。可以簡單理解「轉世者」就是修行達到很高階位的人,佛經中稱其為「二十七賢聖」之一。

在流傳最廣的「宗寶本」【壇經】中,六祖惠能開悟的兩次最重要契機都是聽聞【金剛經】。第一次是惠能出家前賣柴至客店,遇見一客人在誦【金剛經】,惠能「一聞經語,心即開悟」;第二次是五祖深夜傳法時,惠能聽到「應無所住而生其心」一句,便「言下大悟」。也有把兩次聽經糅合為一體進行表現的作品,如在宋人直翁所繪的【六祖挾擔圖】(圖三)中,賣掉柴火的惠能垂首斂目,面帶微笑,扁擔上松散地系縛著一把鋤頭,畫幅上方有南宋高僧偃溪廣聞(1189年-1263年)書寫的偈贊:「擔子全肩荷負,目前歸路無差,心知應無所住,知柴落在誰家。」

圖三:紙本水墨【六祖挾擔圖】,宋·直翁, 92.5 cm×31.0cm,現藏於日本大東急紀念文庫,入編「中國歷代繪畫大系」【宋畫全集】第七卷第三冊。

由六祖惠能獲得衣缽傳承的歷史過程可知,五祖弘忍的「轉世」只是因緣的一次際會,無法復制也沒有必要復制給弟子。只有讓六祖回歸到「聞經開悟」(聞思修)的正統模式,才能真正「續佛慧命」,激勵每一位修行人在不確定的時空中最終實作「成佛」這一最大可能性。

因此,對於尚未開始修行的俗人來說,「轉世」有時看似一種神聖的宗教傳統,有時又像是一種迷信的超自然現象,很多時候不僅可以促使人相信因果輪回,還能在不同程度上疏解生活的焦慮乃至死亡的恐懼。對於已經走在修行正道上的人來說,「轉世」只是通往終點「涅槃」的一種中間轉車站。如果這一換乘是自在的,那麽這種「轉世」不但可以照亮漫長的修法之路,堅固成佛的初心,還可順便以轉世之身弘法渡眾;但如果這一換乘並非因緣和合,那麽作為末法時代之特征的「不自在轉世」就只能自欺欺人,既無助於自我修行,更無益於引導眾生,終究只是成佛路上的一段歧途,正所謂「萬般將不去,唯有業隨身」。