前边两章分别论述了慰安妇的情况及其周围情形,为了切合实际地提示她们的遭际命运,有必要描述一下她们每个人的情形及心理状况。

她们每天每夜要接待几十名(总计几千人)士兵,「而每次接待都担心对方会是一个什么样的男人······」。正因为她们是被不可抗拒的力量强迫作了「军队妓女」,所以,她们不同于一般的「卖春妇」。

这些朝鲜出生的姑娘们一般都对日本士兵有一种生理上的厌恶感。

首先是最前线士兵凶猛的野性风貌。据说在最前线的士兵只看一眼就能感觉出一股野兽般的气息扑鼻而来,让人感到憎恶。她们对熊一般的体态、迟钝的眼光、絮絮叨叨纠缠不休、被强烈的情欲所支配的士兵十分反感。因为他们之间是在中国大陆内地除了一片黄土而什么也看不见的荒凉的一隅,在破陋的房子里毫无目的、毫无限制的性交关系。

第二,她们极端憎恶和作威作福的军官接触。军官自视官衔甚高,而以为自己有为所欲为的权利,对于士兵,就好象天生不是一个人种似的大要威风。对士兵们尚且如此,对慰安所的朝鲜婊子就更象性交奴隶一样颐指气使。况且他们常常连钱不交,白白要求提供肉体服务。「这些人威风十足,只要表现出主人的威严,连家畜也拱着鼻子哼哼叫,以为十分了得。」(田村泰次郎)朝鲜少女对这种军官内心里感到反感、厌恶。

第三,她们厌恶部队的变动。即便是作慰安妇,她们也希望隶属于一支熟悉的部队。因此,在轮换部队时,也有人因为不情愿而出逃。可是作为「慰安妇」,不论在怎样的场合都是不能拒绝官兵的要求的,她们有必须接受的义务。

在伸腿躺在床上的女人眼里,不论哪个士兵都身陷肉欲而没有同情心,其行为粗野,直如「强奸」。要不想让其胡来,就得「右手放在自己身上,左手抓住其剩下的另一只手,保持身体不动,屏气反来复去地任其触摸。」

由于每个士兵都对「不知什么时候就会死去,梦想世上留名」和以满足的心情征服眼前的女人而焦躁不安,并排射出其最后的青春之精,因此,不管时间之长短,均是激越凶猛。这样,躺在其身下的女人,一般在接待了最初的5个人时,其全身就如同散了架一般······瘫软无力,其后身体便失去了感觉。

所以,刚到前线的姑娘们毫无例外地感到,「在第5个人的时候,也许自己已经死了」。在最初接客的晚上,一边整晚地哭泣,一边来到水井边,冰镇红肿的部位。其肿胀部位之痛,「犹如枪刺一般」。

虽然一天遭到30至60个男人的凶残折磨,但她们并没有就此死去。据慰安妇的经历,一日少则10人,多则50-60人,如持续三个月,就完全陷入不感症。

她们为了生存下去,无论多么粗野的士兵对她们施加多么凶残的暴力都必须应付。随着在中国广阔的战场上陷入泥沼而失去战争目标,士兵们变得自暴自弃,转而向慰安妇发泄其凶残的情绪。朝鲜少女对这种性虐待注定要笑脸相迎,无论象疯狂的河马一样的肉体,其痛苦正如天皇在战败时所说的那样,咬紧牙关「忍难忍之忍」。结果肿胀的部位裂口出血成了家常便饭。这是战场中悲惨的色情地狱的战场。

号称军队慰安所的章鱼棚的少女们,坐吃自己的身体,她们担心自己的身体是否能支持下来,是否能活到最后······

在无边无际的战火中,军队慰安妇陷入无处可逃的色情地狱,这里既没有法律也没有道德,有的只是无助的军队的章鱼棚。她们被军队轻蔑地叫着「公共厕所」,丧失了翻身的希望。

在一下子超过30人而达到40-50人的日子里,慰安妇不可能象规定的那样,「每接待一个人都要到便所洗一次」,而是躺在上,叉开双腿任其出入,完全陷入麻木状态。士兵们「一个接一个地进来骑上就走」。由于躺在下面的女人精神恍惚,性交也陷入机械状态。

可是,士兵对于不顺从的慰安妇,还扬言「服务不佳」,他们对女人毫不关心,即便死了,只要能满足自己的性欲就是目的。大部分士兵认定慰安妇「只对自己态度不好」而气势汹汹,特别是那些年近40胡子拉碴的无赖士兵尤其如此。可以说其粗暴之极犹如人类屠杀场。稍有一言两语惹起不痛快,即拔剑相刺准备决死。总之,是舍命般的自暴自弃。

对此十分清楚的慰安妇们,在接待最初几人时,还强装欢颜迎来送往,可是,凶残的象末日来临一样的轮奸毕竟是不堪忍受的。只要超过10人以上,痛苦得就根本无法与对方的行动相呼应,连话也说不出,身上汗流夹背,手足酸软无力,牙关咬紧作最后努力,拚命想早一分一秒地从一个接一个扑上来的男人的痛苦中摆脱出去。因此,慰安妇与士兵的心情截然相反。

这时,骑在女人肚子上丑态百出的男人或无赖便狠狠地责骂:

「喂,我是出钱来玩的,再加把劲。」

听到低沉而吓人的喊声,女人一下子松开紧捂着的脸看了一眼。可是腰腿已经酸软,身体再次无力地瘫软下来。

「嗯,怎么不回答。他妈的,因为俺是个丑男人就不回答,是吗?」

「不,不,没那······」回答多不成声。听起来不象兴奋的声音,士兵冷不防拍起熊掌般的手,叭的一声就是一记耳光。

「嗯,想让我得不到满足就回去,那就错了。」

士兵挥起剑威胁说:「用腰使劲!」受到威胁的女人动了一下屁股。「嗯,就这样,就这样······」。

可是,当到下一个士兵的时候,慰安妇又完全麻木了,她只好麻木地躺着一动不动地,伸着腿,闭着眼睛迎来士兵。她们的身体正象所谓的「冲上海岸的遇难船只」。

某慰安妇精神恍惚地迎来一个士兵,因为全身酸软无力,士兵为其服务不佳而激怒,遂拔剑喊道:「我杀了你。」此时慰安妇灵机一动,脱口说道:

「天皇陛下说不杀赤子。」

女人这样一说,狂怒的士兵马上平息下来,变得温顺。她们知道如果对士兵提起「天皇陛下······」,就会立即见效。无论是哪个慰安所,只要对狂怒的士兵说出「天皇陛下说······」,大致都会收效。

在慰安所挥刀逞威的不仅是士兵,晚上来的军官更是有过之而无不及。这种时候慰安妇们是怎样处置的呢?无论将校军官们要怎样胡来,慰安妇都是无以为靠。深有体会的田村泰次郎在谈到慰安妇和军官的喧闹时说:

士兵们是一周来玩一次,而女人们却几乎每天都闲不着。白天接待士兵的工作好不容易结束了,随着太阳西斜,院子暗淡,在窗台上的油灯点着时,下士官们就来到了。在下士官逗留大约三个小时之后,将校军官们又接踵而至了。军官和士兵不同,他们不是一刻不停地干完就走,时间比白天充裕。在躺下之前,一起喝着酒,唱着军歌或流行歌曲。由于其中也常有耍酒风的军官拔刀施暴,所以比白天更要留神。

将校中自以为自己是一个了不起的人物,因而不把女人当人看的人很多。

军官们以联络或者某种什么名义去铁路沿线有日本女人的城市的机会很多,只有那时他们才能有人的乐趣,而对在前线和慰安妇的游乐,只以为是象喝酒、小便一样的生理要求。

······(中略)·····

即使晚上也有破门而入的人。

「喂,开门!混蛋。」

对于这种侮辱,她们总是顶住身死死进行反抗。

「你说什么,谁是混蛋?」她们憎恨地看着中尉的脸叫道。

「你回去吧,混蛋没用,我不和你玩。」

「混蛋,臭婊子你说什么?」

「婊子,你说婊子,真混蛋。天皇陛下那样说吗?天皇陛下是一样的。」

她们清楚这句话的效果,因而对日本人在不同时候多次使用。这叫以其之矛攻其之盾。大部分日本人听后都表沉默。

她们当然不知道天皇是什么,可是她们却知道,只要这样说就能缓和日

「婊子,你说婊子,真混蛋。天皇陛下那样说吗?天皇陛下是一样的。」

她们清楚这句话的效果,因而对日本人在不同时候多次使用。这叫以其之矛攻其之盾。大部分日本人听后都表沉默。

她们当然不知道天皇是什么,可是她们却知道,只要这样说就能缓和日本人粗暴的态度,对自己有利······(田村泰次郎:【春妇传】)

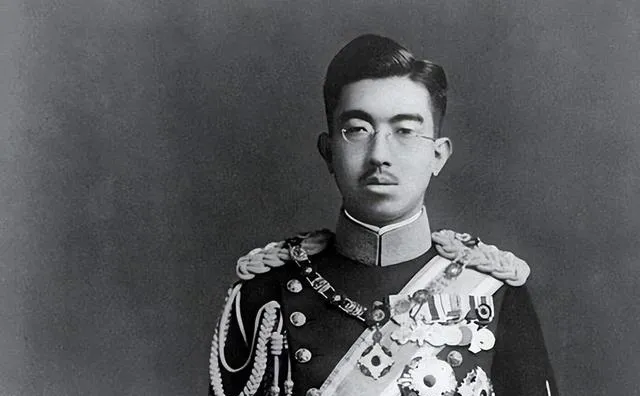

裕仁天皇

天皇是日军维持秩序的根本,如同神灵附体。朝鲜慰安妇不知不觉地认识到了这一点,一旦在日军士兵要乱来挥起军刀杀她们时,就顺口说出「天皇陛下······」用以护身。因此而躲过灾难的事例在各地各慰安所不胜枚举。不过,也有例外,即便口中说「天皇云云」,对有的军官也不起作用。

她们一天接待警备地区的士兵几十人就够惊人得了,可是,逢到有「过路部队」到达,她们还必须担负其性处理的任务。

所谓「路过部队」是「向死亡前进的部队」,「抱女人」是少不了的。奔赴最前线的士兵们,像饥饿的色鬼一样,很令慰安妇所厌恶。高兴的是喜滋滋地一心盘算着赚钱的老板,这时候老板的叫喊,是只有卖春业者才能喊出的声音:

「你们听着,现在过路部队到达了。你们要准备好,不要输给日本妓女。与过去随随便便的买卖不同,这是为了完成圣战而献身。」

于是,懒散而穿着一件衬衣的女人们,一边嘟嚷着,一边起来机械地往脸上扑着白粉,降下隔帘,铺好被子。那是一幅奇特的光景。屋外,远道而来的陌生士兵刹那间像一串捻珠般涌现。在渗着汗水的战斗帽下,被太阳晒得乌黑的脸,闪烁着动物般的黑光。唯有此时,慰安妇才陷入真正的恍惚状态。

可是,对于已经陷入半死状态的慰安妇来说,她们还有更为难的事情,即由士兵的数量决定的金额被贪心的老板所骗取。如上所述,随着慰安妇麻木而精神恍惚,后面的士兵随便骑上后就出去了,因此,她们自己也搞不清楚究竟接待了多少人。这时老板就留有后手,趁机减少士兵的数字。也就是说,老板抽取双倍回扣,不,整个回扣,真正是不劳而获。

谎报士兵给的金额,是乘慰安妇筋疲力尽忘记了自己所接待士兵数字之际,帐房作手脚交给慰安妇比实际数额大大减少的份额。消失在暗中的部分整个转到老板的存款上。虽然表面上规定士兵在门口买的票直接交给慰安妇,但实际上,鸨或老板常以混乱为理由代为收取。

最清楚婊子屋老板肮脏手法的是曾作过皮肉生意的日本慰安妇,因此她们无论怎样筋疲力尽,都咬紧牙关坚持到最后:「嗯,我是来大陆用身体赚钱的,不能让他们克扣。」只要士兵骑在肚子上而自己气息奄奄,老板就要谎骗。因此,她们拼命地把手伸向枕头,在墙壁上留下了尖利的指痕。在她们房间的墙壁上,到处刻下了计数的指印,她们刻下指印是为了在老板说「混账东西!接待了几个人,老板会骗你吗?」时作证。

可是,年幼无知而又没有做过皮肉生意的朝鲜少女,在这时则只有任凭老板宰割了。她们所赚取的收入,不断地被老板所骗取。

这样,在慰安所这个色情地狱的牢笼中,在不断吵杂、拥挤、震动的「过路部队」离去之后,慰安妇们腰部以下完全麻痹,即使到厕所几乎都要爬着去。朝鲜慰安妇金春子这样写道:

各色各样的男人过来了。一整天一直到傍晚士兵归队时,除了吃午饭短暂地休息几分钟外,一直不停地工作。最后连说话的劲都没有了,身体也不想动。有多少男人在我身体上通过而去,我一点也不知道。傍晚归队时间到了,士兵象退潮一样远去之后,老板说道:「来,来,这是你挣的。今天给我干得不错。」将150日元现金放在枕边。我这才知道共接待了30人左右。一人5元,士兵给老板7元5角。

这种场合下,即便接待39名士兵也就如此。据她们介绍,在前线的两年间,「晚上没有男人只一个人睡觉,只是作敢死队出发的前夜」。她们所说的敢死队,是指赴最前线据点巡回的「敢死行动」。

在有「过路部队」时,常常发生慰安妇东西被盗的事故。例如慰安妇的衣服、靴子等被盗,这对她们来说是很严重的损失。虽然衣服靴子本身微不足道,但在物资紧缺的内地,买一双靴子要花不少钱的,她们的都是由婊子屋的老板在去北京、济南时高价买来的。然后她们再交给老板高出其购买价的数倍的现钱,其惋惜心情当然非同一般。她们在为丢失东西而痛心时,「一边仰脸在屋内跺脚,一边揉着衣襟放声痛哭。」

前往前线死亡地带的过路部队的士兵盗取女人的物品,恐怕是为了将女人的东西作为信物带在身上,迷信其「避弹」作用。