界面新聞記者 | 實習記者 覃瑜曦 記者 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

從內卷到躺倒,從充滿希望的一代到垮掉的一代,年輕人們總是被冠以不同的標簽。在青年作家、華東師範大學比較文學專業副教授顧文艷看來,她身邊的青年正陷入精神擱淺,浪潮退落,一切堅固的東西似乎都在煙消雲散。

在她新出版的小說集【一躍而下】中,五個短篇小說裏的故事人物幾乎都有著現實原型,他們是與顧文艷一同接受了精英教育的中學好友們,在全球自由流動穿梭的「世界青年」,你能看到名校保送、美國藤校、多語背景的duke自我封閉的十年,祝力文穿梭在世界各地的恣意,幾乎做到「完美人生」卻依舊認為自己一事無成的林書奇......他們或掙紮或從容地延續著自身的優勢,而生活的焦慮、階級的沖突和動蕩的世界無一不在審視著他們。

「我與世界的聯系僅僅是一種不切實際的希望,而這個世界早已變得昏暗無常。」 在顧文艷看來,疫情後的焦慮與迷茫是世界青年精神擱淺的縮影,我們如今面臨的是什麽樣的世界?未來的出口究竟在哪兒?「一躍而下」則是面對迷茫的自我救贖,他們最終會得到自由,還是虛空?

01 世界青年還在各地穿梭,但精神正在經歷危機

界面文化:你在序言中提到,自己已經十年沒有寫過小說了,寫作時創作的軀殼已經銹跡斑斑。那是什麽促使你完成了這本故事集的寫作?

顧文艷: 從時間上來看,寫作這件事好像是自然而然發生的。【人工湖】和【世界已老】是2022年寫的,我想讀者或許能夠從文字中明顯感受到這兩篇的劇情和敘事結構並不突出,更多地是情緒的釋放,我確實很想用文字記錄那段時間,如果當時沒有寫,現在再想寫或許也記不起來了。2023年,我的職業生涯有了階段性的成果,一定程度上緩解了我的「青椒」壓力,在升上副教授後,我開始重新投入寫作,也就是這本書中的余下三篇。

界面文化:這本書和你之前的創作有什麽區別?你怎麽理解這些變化?

顧文艷: 我認為很大的一個區別是寫作風格轉向了現實。我過去寫的包括【偏執狂】在內的小說是全然基於我的想象,但【一躍而下】裏的故事和劇情大部份都有原型。轉變的原因有兩點,首先是德國當代文學對我的影響,其中參與性文學(Engagierte Literatur)對我的影響很大,所以我也希望自己的寫作能更聚焦並參與到社會行程;其次是過去幾年的經歷,我的職業是看書、教學和學術研究,其實它跟現實的連線還挺少的,這樣的感受在前幾年更加強烈,當一個人沒有辦法跟現實產生聯系,並且知識和有限的經驗都沒有任何力量的時候,就會想要一個跟現實的連線口,寫作對我來說就是思考和反思現實的出口。

界面文化:你怎麽去看待過去這幾年的生活?

顧文艷: 我最近也在思考這個問題。時代的力量是強大的,當我們對比中國現代文學和當代文學時,這種感受就會更加強烈。我剛開始讀20世紀的中國現代文學時,總覺得那些作品寫得很一般,但一旦將其與當代文學對比,你會發現二者背後的差別很大:在一百年前的現代文學裏,你能感受到那些或虛構或有著真實原型的人物在被另外一種更強的力量推著走,這個力量可以說是歷史的颶風,他們能感覺到,並且會透過作品表現出來。

反觀當下,我們90後甚至00後這代人是沒有經歷過任何風浪的,多數情況下,我們的日常生活就像感受不到一絲風的7月。5月我去俄羅斯進行文學交流,有兩位作家一位從小生長在深陷戰爭與沖突的頓巴斯地區,另一位是剛從戰爭前線回來的空降兵,在他們之後發言的我甚至有些不好意思開口,但確實就是這樣。我在【世界已老】裏寫過:「有的時候,自由是一種關系,是我們和他人的關系,我們和世界的關系」,這也是我近幾年意識到的。年輕的時候,我會覺得自由是一種可以擁有的東西,二十幾歲在國外的時候,我覺得喝酒、抽煙和嬉皮士般的生活可能是自由,但後來發現不是這樣,自由其實不是什麽能被擁有的東西,而我前幾年我才真正發現,你處理任何的問題時候都得跟別人產生聯系,跟世界產生聯系。

我認為有的時候,我們是想要跟大環境或是大歷史產生聯系的,但是大多數時候我們沒有辦法產生聯系,甚至沒有辦法感受到,前幾年的生活重新讓我感受到了一絲聯系,盡管它未必是好的。

界面文化:回到這本書討論的話題——世界青年的精神擱淺,精神擱淺的背後或許有各種各樣的因素在起作用,你的觀察是什麽?

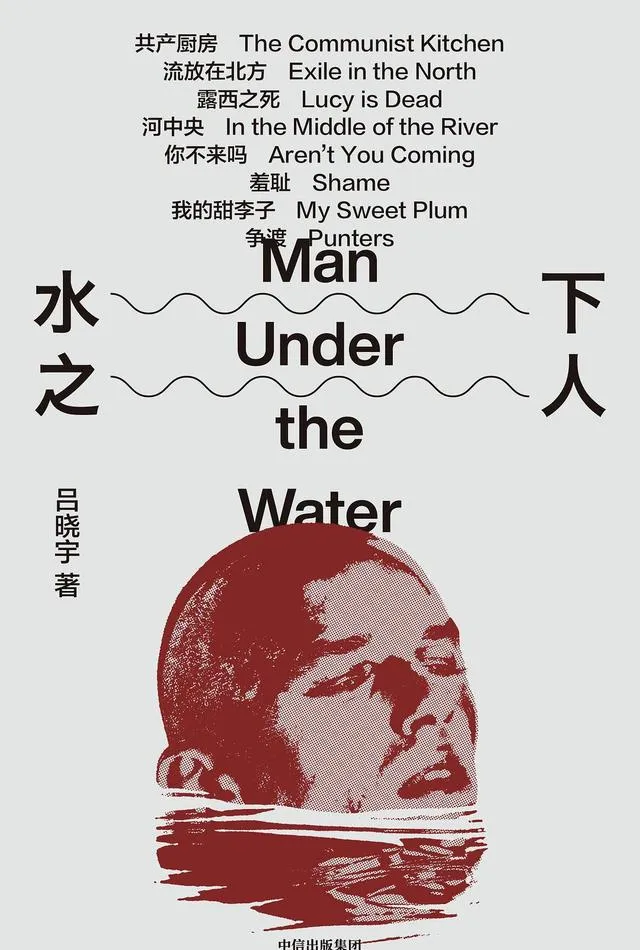

顧文艷: 這個詞應該是編輯老師想的,我覺得起得很好。去年呂曉宇的【水下之人】也辦了分享會,活動的主題是「世界青年的狂想曲」,那本書很有意思,作者花了大段時間描寫了自己20歲與朋友喝酒的生活,然後突然跳到很多年後大家開始改變世界的生活,確實很狂想,等於說你從一個年輕人突然之間就變成了一個承擔起世界的各種事務和責任的人,在那時世界青年這個詞就已經被提及了。世界青年這個標簽其實與流動有關,我們知道不同階級有著不一樣的流動方式,例如不少研究會討論晚清的華工流動,但在這裏我討論的世界青年指的是有一定資源、財力和教育經驗的,可以一直在世界自由穿梭的那一類人,這些人確實在流動,【仍然活著】中的祝力文就是世界青年的典型,她有能力遊歷世界,同時她的世界經驗也成為了她的部份資本。擱淺的意思就是卡住了,原先流動的世界青年有意或無意地停了下來,無法像過去一樣在海上瀟灑地流動,同時書裏描繪的是精神擱淺,或許這些世界青年的肉身還在各地穿梭,但精神上正在經歷危機。

擱淺是內外部兩種力量作用的結果。回看過去十年,整個世界發生了很大的變化,2015年我從德國留學回來,經歷了難民潮、極右翼和民粹主義運動,我真切地感受到世界開始變化了,緊接著是2016年杜林普上台和不斷爆發的局部沖突......盡管一直有沖突,但是你能感受到世界各地的沖突開始加劇了,大歷史已經悄然改變,它是導致擱淺的重要外部力量,只不過身處其中的我們感受並不激烈。造成擱淺的內部因素,在我看來是期望難以達成的無力感,舉例而言,高中時我們會參加模擬聯合國這個活動,大家在其中扮演不同國家的代表,就像是一群人在模擬自己跟世界的聯系,然而模聯的背後表達的是大家對你的期望:未來的你是必定要跟世界發生關聯的,你會有精英才會擁有的,支配性的、統治性的權利,而你必須用精英的力量抵抗住時代與歷史風浪。但這樣的期望在過去幾年當中並沒有實作,真正的工作與生活當中存在著許多無能為力的時刻,是那種你會覺得被機制性的東西壓著或是被一些制度性內容控制著,個人能動性幾乎沒有了,甚至有的時候你會想要逃離一份這份體面的工作,這種逃離的心情在很多人那裏都有,因為你發現了一些令你不滿的東西,你想改變它,但無能為力。

界面文化:無論在序言還是正文中,你都在勾畫著自己接受的精英教育的面貌,在【恩托托阿巴巴】這篇中尤為明顯。精英教育帶給你的是什麽?

顧文艷: 【恩托托阿巴巴】這篇有兩條故事線,一條是活在自我世界中的duke,另一條是身處現實世界的喬良和我。duke的原型是我的初中同學,我們一起在杭州外國語中學讀書,他經歷了完整的所謂精英教育,但最終將自己封閉了10年,他的故事和感受看起來是那麽不真實,但又確實是真的,所以這篇故事我設定了兩條線,就好像在兩個不同世界中穿梭一樣。這個故事中有個有意思的地方,duke長達10年的自我封閉伴隨著疫情解封落下了帷幕,即使這兩件事情毫不相幹,但個人命運與世界行程在這個節點巧妙地重合了。

談及精英教育,我想先厘清精英的定義。首先,精英必須是被人看見的,如果不被看見或是躲在暗處,那就不是精英,比如運動比賽裏就有著精英賽和業余賽的區分,我曾經參加的鐵人三項是業余賽,而精英賽就可能會去奧運會。精英賽的存在,就會讓人有強烈地奪冠渴望,使其拼命用意誌呈現自己的身體,因為會被人看到,被看到就有價值,這個價值不是實際的價值,而是存在的價值,因此外顯是精英的核心之一。其次,精英身上是具有支配力量和責任的。我們在中學時遇到成績好的人會用「他/她很強」來形容,你能在其中感覺到一種力量,這個力量可以轉化為一種支配性的、統治性的,也可以是一種純粹的或是像知識形式的力量,當你認可精英擁有某種力量時,期待與責任也隨之而來,即:當有另一種更強的力量到來時,精英是可以用自己強大的力量抵抗的,在我的這本書裏,被標榜為精英的我們顯然沒有抵抗住。

精英這個詞語就像咒語一樣圍繞在我身邊。從中學踏上這條所謂精英的軌跡後,包括老師在內的身邊人都會強調精英這一點,就像我在序言中寫到的:「我們的老師從我們入學第一天就反反復復地告訴我們,我們跟一般的學生不一樣,我們必須保持最開闊的視野,用最高的標準要求自己」。然而,離開了校園後,很多同學尤其是看過這本書的序言後,他們都會有同樣的一種感覺:在某個時刻,自己所謂的精英人生被卡住了,沒有人知道它是怎麽停的,也不知道是什麽東西在阻攔著。

02 新的一代必須要一躍而下,跳出原來的世界

界面文化:在討論過去幾年的生活時,你提到無力感,你的序言中也提到,在母親偏執的努力下,你成為了如今的自己,而你感到疲憊不堪,你如何看待現在大家都感到非常無力的狀態?

顧文艷: 這個問題很難回答。我跟我的朋友們都有這樣一個共同特點:總會想多完成一點事情,【海怪】中的林書奇超額完成了人生任務仍舊覺得自己一事無成,這不僅僅是代際問題,而是她覺得自己總是「缺了些什麽」,我稱之為缺陷,她總想再達成某種成就,對自我還有著更高的期待,這又要回到教育的問題,她總覺得自己要做一些對她而言有社會價值和社會意義的事情,尋找一種意義感,這樣的缺陷很難透過個人努力達成,所以她會覺得自己一事無成。

界面文化:怎麽理解「缺陷」這個詞呢?判斷某一方面是否有缺陷的標準是什麽呢?

顧文艷: 缺陷是消極意義上的你沒有擁有的東西,這是一體兩面的,什麽東西都可以把它說成缺陷,但你也可以同時把它說成是沒有缺陷,或者說,你可以把缺陷當做可能性,假如你沒有結婚、沒有小孩,所以你有更多其他方面的可能性,所以缺陷指的是你沒有的東西。而缺陷存在的意義在於,因為你沒有擁有,所以就不用背負著這些上路,因為當你擁有學位學歷、職業成就等光環時,你很難拋下這些存在繼續前進,但這些包袱太沈重了。

我想在這本書裏表達,有時候我們確實需要拋掉一些東西,並且把缺陷重新找回來,那時候才能感受到更平淡、更深度的滿足感,這是我和我的初中同學們討論出的共識:過去的我們都渴望攀爬和實作更好的自我,在某一個事業裏面卷起來,成為一個非常出眾的人。但是後來我們發現,當你要向更高點攀登的時候,你是要舍棄掉一些裝備才能接著爬的,或者你突然覺得這條路根本不值得爬的時候,那你就應該跳下去,一躍而下。

界面文化:剛剛你提到,我們想要成就更好的自己,需要舍棄掉一些東西,回歸平淡。但現在的年輕一代好像提前步入了這個平淡的狀態,覺得這個世界上沒有多少值得我幹的事情?

顧文艷: 我覺得本質上沒有太大區別。根據我的觀察,我的學生或者更年輕的小朋友們,他們的情緒在兩個極點之間跳躍,一會覺得世界是一個巨大的草台班子,沒什麽值得做的事情,一會兒又接著卷進去了。當然,盡管個體間有差異,但是可以肯定的是他們絕對不是不卷的,正是因為激烈的競爭,所以大家才會覺得很多事情都沒有辦法做到,進而不得不換一條路走或者放棄攀爬。所以在這個層面上,我覺得年輕一代確實有著更多可能性,因為他們很早就發現眼前的道路是有問題的,至少我要花很長時間才能發現這一點。

我在二十幾歲的時候沒有覺得一切是那麽不值得追求的,或者我的個性本就如此,我一直認為我的原型是浮士德,想要去看到更多的世界,去追求更多的知識,對外界有一種渴望,總覺得不滿足。但問題就在於,浮士德要獲得更多的知識和經驗,是要從書齋走向外部世界的,然而我們早就走出去了,但是最終卻發現走出去也沒有用,或者走出去也不是真正走出去,所以才會有精神擱淺的問題。年輕一代也同樣面臨著這樣的命題,並且他們很早就發現了。

界面文化:你覺得年輕人的一躍而下帶來的更多是希望嗎?

顧文艷: 我覺得新的這一代人必須得一躍而下,跳出原來的世界,否則他們的生存環境就太逼仄了,機會少、可能性小且意義寥寥。正如我剛才說的,現在競爭變得更加激烈了,比如一些穩定的工作的缺失,這就意味著需要新一代有更多勇氣去做其他事情,或者說開辟新的道路。

界面文化:你在文中寫道,2022年夏末的上海浦東前灘是平緩的灰色,為什麽會有這樣的感覺?在其他短篇中,你同樣在用灰色作為某種意象,它對你而言意味著什麽?

顧文艷: 黑格爾在【法哲學原理】的序言中提到,「當哲學把它的灰色繪成灰色的時候, 這一生活形態就變老了。」我很喜歡灰色這個意象,因為反復塗抹的灰色不會反射顏色變幻,進而,五光十色世界裏難以辨別的真相就這樣裸露出來了,我想表達的也大抵如此。無論是對於灰色的前灘的描寫,還是對我本真顏色的刻畫,2022年我們的世界都仿佛被放置在了黑白之間,一些平時難以覺察的東西被看到了。聚焦到寫這本小說的時間,我在過去的幾年透過灰色,看到了推動事物發展的一些機制性的力量。