古今之中,唯南碑與魏碑可宗。可宗為何?曰有十美;一曰魄力雄強,二曰氣象渾穆,三曰筆法跳越,四曰點畫峻厚,五曰意態奇逸,六曰精神飛動,七曰興趣酣足,八曰骨法洞達,九曰結構天成,十曰血肉豐美,是十美者,唯魏碑南碑有之。

並緊接著說:

魏碑無不佳者,雖窮鄉兒女造像,而骨肉峻宕,拙厚中皆有妍態,構字亦緊密非常,豈與晉世皆當書之會耶?何其工也!譬江、漢遊女之風詩,漢、魏兒童之謠諺,自蘊蓄古雅,有後世學士所不能如者。故能擇魏世造像記學之,已自能書矣。

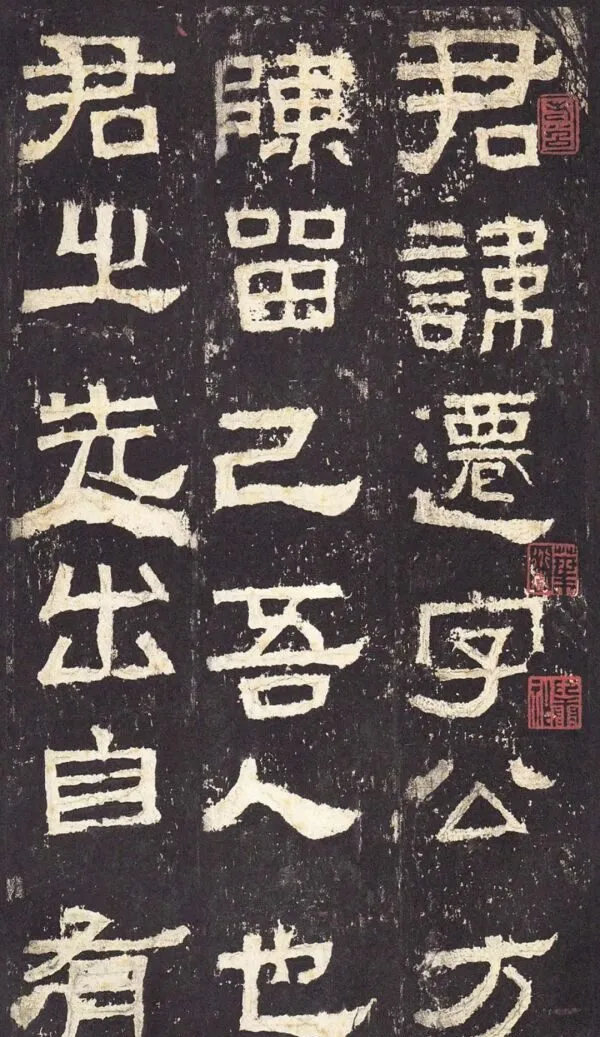

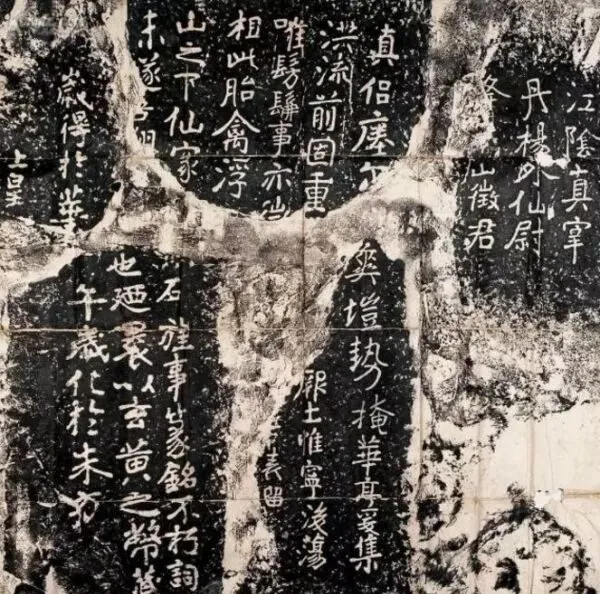

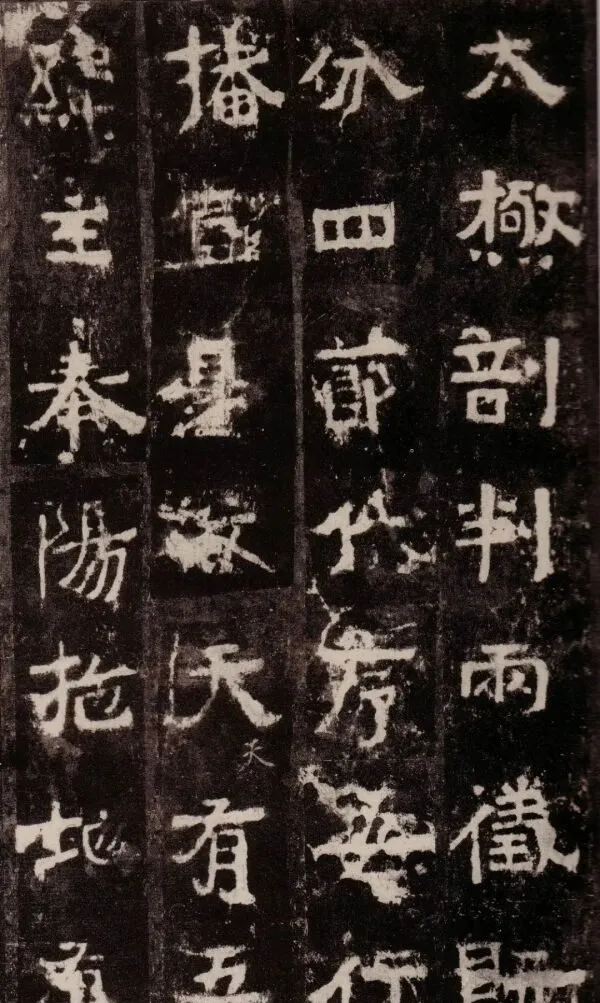

【鮮於璜碑】(局部)

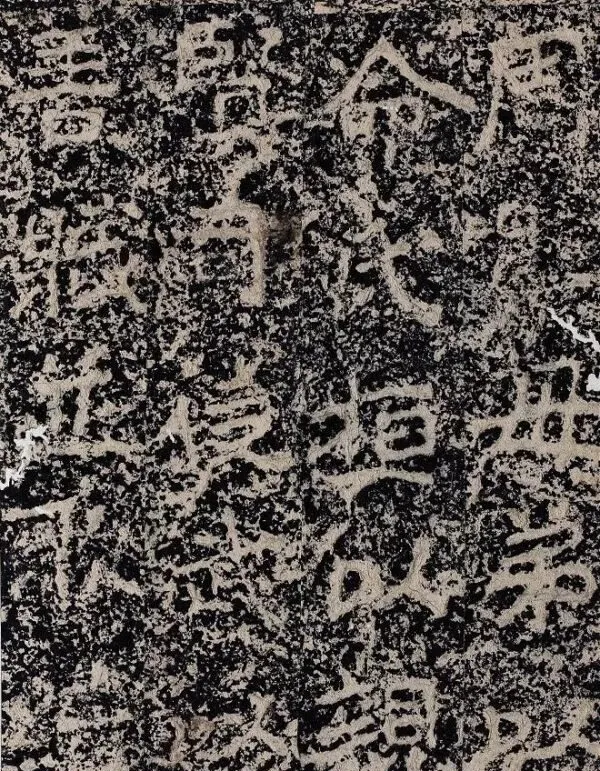

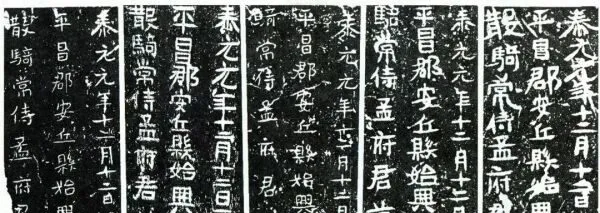

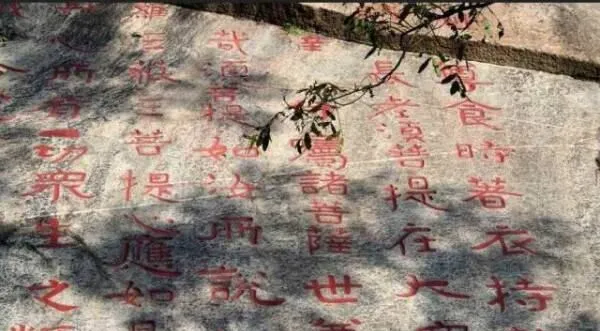

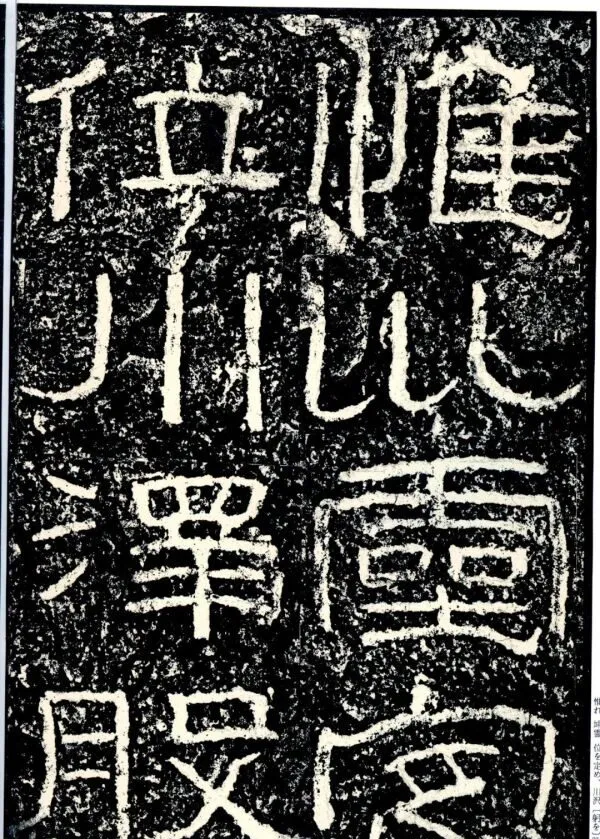

康有為的總結並不十分牽強,只是康氏將此十美僅限於魏碑與南碑,似有失偏頗。因為南北朝碑皆由漢而來,而漢碑中諸如【張遷碑】【石門頌】【鮮於璜】【夏承碑】等更具整飭、嚴正之美,氣象甚至更為宏大。故筆者認為,若論碑刻,不能繞過漢碑,而且有漢才有魏,有源才有流,故筆者認為,論碑刻之美,當首推漢碑。

【夏承碑】

再者,康氏總結之十美,乃整體之概括,非一碑即具此十美。一些格調高的刻石,或能兼數美,但皆有所長,或亦有所不長,須具體問題具體分析,籠而統之有失客觀,針對性也可能出現偏差。

1

氣象渾穆

以筆者愚見,刻石文字之美當首推點畫渾穆,此也正與帖學可資對比處。康氏十美中之「魄力雄強」「氣象渾穆」「點畫峻厚」「骨法洞達」「血肉豐美」皆可囊括其中。

所謂氣象,即是由內而外表現出的一種精神氣息與形象。魏晉之後,篆隸逐漸結束日常書寫的舞台,以「二王」為祖的帖學行草書風占有絕對地位。盡管其間仍有漫長的隸楷書的遞變,但大多數習書者甚或書法家可能不知有漢,那些渾厚肅穆的美感幾無出現在書家或書論家的論述之中。因為缺少對比性,「二王」獨占風頭也成自然之事。「二王」書在魏晉,其時雖如阮元所說為「江左風流」,但畢竟去漢不遠,故其點畫之質尚遒,力量依然溢於字表。不過,倘我們將【張遷碑】放置於王書一旁,對比立馬顯現,那份重度、質度,豈「二王」所可比擬?打個比方,【張遷碑】如重量級拳手,「二王」則最多為中量級,不在一個級別裏。「二王」書「點畫峻峭」「骨法洞達」,筋骨血肉倒都不失,但卻夠不到雄強,更未達到渾穆。

【張遷碑】(局部)

由此,構成雄強者,點畫首要在粗。粗壯、粗重,體積在一定意義上決定分量。當然,粗不能成為墨豬一堆,故體積與質素須合在一起,若是一堆肥肉,連舉手之力都沒有,那是萬萬不能的。

粗之所以會成墨豬,在其內在缺乏力量。在用筆時,肯定因為動作單一,缺乏筆力,控墨又缺少凝聚的本領所致。粗另一方面也可能會走向墨色單一、平面,成為排刷平塗出來的效果,這也因用筆缺乏動作,輕重、快慢過勻造成。

其次,雄強者必須厚,如果說粗是面決定的,厚則是指深度。從幾何學角度講,厚是指構成立體的那部份,如長×寬×高,如只有其中兩個(長×寬或寬×高),都只會是平面,而不能成為立體,唯有第三個要素才構成厚。但書法為平面造型藝術,其線條的厚不同於立體之厚,而是一種墨色的力與速度合成的感覺。毛筆按下的力越內在、凝重,其厚感越強。

但雄強與渾穆還存在一定距離。如果說雄強還可以用數據表示的話,「渾」則是模糊的、虛無的一個狀態。例如,雄強的點畫邊緣可以是幹凈的、清晰的,其力感還比較明朗,「渾」則邊緣不清,不規則,甚至漶漫剝蝕。古人謂「錐畫沙」「印印泥」,或「蟲食木葉」等應是。不僅如此,「渾」是雄強走向柔郁而生的一種現象,即如前所講以對立面顯現的一種境界。大凡通會的境界,皆不是一種單一的美感,也非直觀的兩相中和,而是一方以另一方顯現,而兩相對立的感覺皆存的復雜感,其外表顯現的感覺,往往為弱面或初級的一面。如柔與剛比,柔為弱面;拙與巧比,拙顯初級,所謂外柔內剛,大巧若拙者即是。

【鄭文公碑】(局部)

正由於兩相中和到一種穩定的狀態,故而有靜穆、端莊、樸茂之感。靜而穆,是中國哲學乃至人生的一種至高境界。佛教講「空」,道家稱「無」,其實都是內在十分豐富、復雜而外態安謐靜和的一種表示:「空」為大實,「無」乃大有。

渾穆之為靜,與一般只是平穩、安定的感覺都有所不同。平穩、安定固也讓人覺得靜,但卻缺少變化,同時自然感覺不足。拿伊秉綬隸書與【張遷碑】比,伊隸從【張遷碑】出,但伊書多平穩少異態,點畫多平順而少律動,外態工勻,故其雖有靜氣,尚不入「渾」或「渾」意不足。而【張遷碑】則厚重中充滿澀動與變化,無一畫平順,外態雖有風化駁泐的作用,但用筆原本的一波三折尚可見出,而動作與動作之間的過渡自然,毫無跳宕之感,邊緣溢位的墨氣與風化而生的漶漫渾然一體,正是這種內動支撐其「渾」而「穆」的動作基礎。

2

結構古拙

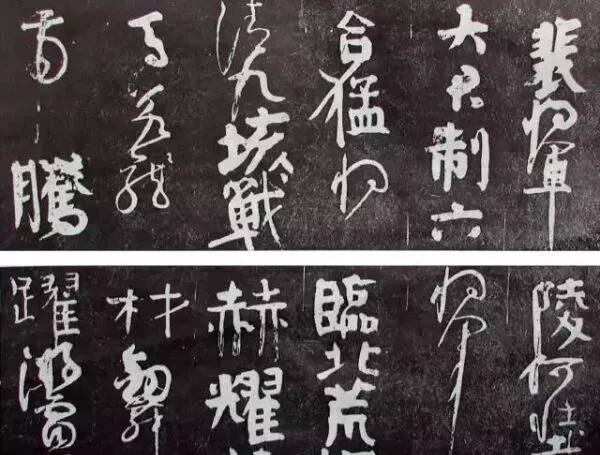

碑刻文字之美,從結構的角度看便是大巧若拙。王羲之的傳世作品【姨母帖】尚有一定拙味,蓋因其點畫尚有古式,多率意而少定勢,結字簡潔清奇所致。唐代顏真卿楷書【麻姑仙壇記】、刻帖【裴將軍詩帖】中的行楷及【守政帖】等結字有一定拙意,此因其結構重心下壓所成。顏書之拙也因其厚重的點畫襯托與支撐,但其結構多正少奇,這在某種程度上影響了其拙味的程度(這正是漢碑與北碑之長處)。之後,黃庭堅求拙,但顯然火候未到。元代盡管趙孟頫「一統天下」,但楊維楨、張雨行草皆有拙意。至明末,倪元璐小行楷、黃道周小楷也多清奇。清初的八大山人書多拙,實為碑學外寫拙的高手,格調高古,耐人尋味。後「揚州八怪」金農之小行書極樸素可愛。可見,拙其實並非一定為碑書所有,碑學前的書家也有所追求。

【裴將軍詩帖】

不過,碑版之拙因書體本身的支撐更具整體感。即漢碑北碑之結構多寬博,體勢下沈,重心下壓,穩如磐石,但重心未必在同一個位置,故與顏楷相比穩重靈活皆有余——顏楷過於方正,結字多平勻。

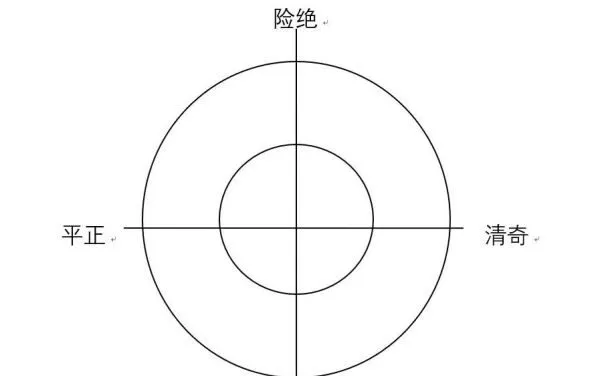

前文已有談及,古拙者,大巧也。但常人極易將稚拙與古拙混同,其實兩者有天壤之別。稚拙乃未經雕琢之美,即通常所說孩兒體,天真可愛。筆者以為,稚拙與古拙間大體須經歷幾個歷程:稚拙——平正——險絕——清奇——古拙,茲簡單述之。

我們說「孩兒體」具有未經雕飾的樸素與原始美感,這是人所共識的。古今中外的藝術家,不少有對兒童藝術的吸收,這些藝術家之所以吸收兒童藝術,在於他們認為成人的幻想不及兒童豐富自然,往往被格式與教條的東西所禁錮。我們說理性是一種秩序的美感,但當形式只剩秩序時,則大多會走向雷同而單一乏味。而兒童的天真想象以及無所顧忌的手法大多出成人的意料,實際上是彌補了成人一定的想象力與創造力,而且那些不經意的形式讓人時常能夠回味。但「孩兒體」致命的弱點在於其未經打造,難經推敲,故一般只能作為創作參考。孫過庭講:「初學分布,但求平正。」平正即是走向秩序與規矩,這是學書的第一步。此即是說,真正的「孩兒體」,是不能稱之為藝術的,不然所有兒童都成為藝術家了。但平正、規矩、秩序絕非是藝術的終極目標,標準化大多被視作技法的堆積,而非藝術的智慧火花,故「既能平正,務追險絕」,險絕是人獵奇、冒險的本能要求。險絕時常會成為粗野的代名詞,一旦心緒不再平靜,耍一把野吧!但粗野顯得沒有修養與格調,故在經歷一個階段的「隨心所欲」後,人往往會有所收斂,修養一點點介入形式,工夫又逐漸成熟,於是險絕由粗野而入清奇。清奇者,奇而不見怪誕也。奇往往與怪連在一起,故欲得奇,見怪不能怪。奇而有清趣,說明怪的成分去除了,結構開始變得簡潔,點畫動作開始趨於內在,牽帶開始收縮並省減,表面多余的東西逐漸廓清,於是,氣息日趨高雅。

奇與拙因有一種內在關聯,時常會被混同。也就是說,當奇逐漸有清趣時,它實際上已經步入拙的感覺之中。但拙之所以為拙,在於還有不同於清奇的部份,我們說稚拙之所以與古拙皆為「拙」,在其樸素、率真、自然的感覺一致,故古拙實際是清奇復歸於樸,復歸於自然除去了人為「奇」的巧作成分,它經歷了平正、險絕、清奇一個大圓環,乃結構美之極則:

以刻石楷書為例,我們略作對比分析:

稚拙 我們曾以「孩兒體」作為稚拙的標誌,不僅兒童,未經訓練的成人書寫也大都與兒童無異。在魏晉南北朝諸多墓誌中,雖不能說當時書寫者一點功力皆無,但確實存在一些較為稚拙的刻石,如東晉【孟府君墓誌】等,這些墓誌的書者並非是有一定功底的書家,有的甚至未書直接刀刻上石或隨意刻劃。

【孟府君墓誌】

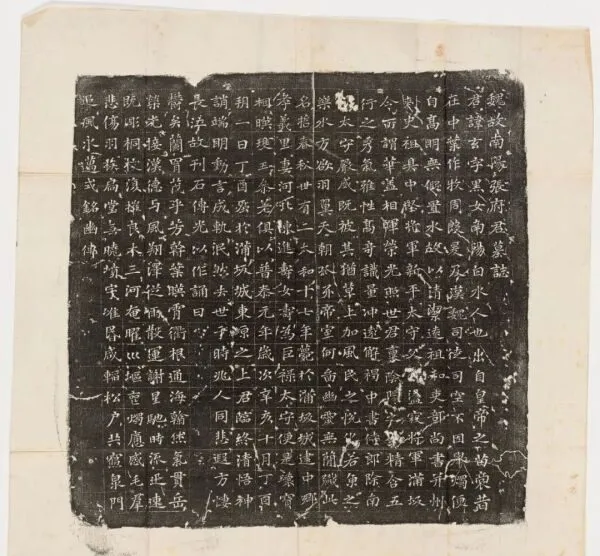

平正 六朝刻石因字型由隸而楷演變原因幾無很平正的石刻書體,像【張黑女墓誌】確實可稱為一朵奇葩了,當然這也是相對而言。因為【張黑女墓誌】雖較大多數碑誌平正,但仍有一些奇的成分。隋唐墓誌相對南北朝則平正得多,尤唐代更為工穩。所以,唐碑、墓誌可視為平正的代表。

【張黑女墓誌】

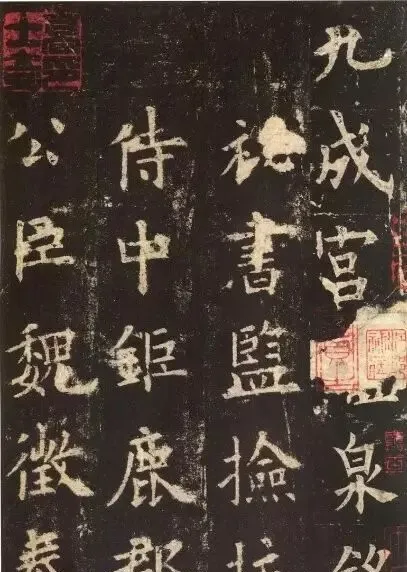

【九成宮醴泉銘】(局部)

險絕 隋唐之前的碑石楷書,皆由漢碑隸書逐漸演化而來。其字型早期多隸意,如【爨寶子碑】【好大王碑】等。後發展為隸、楷相間或楷多隸多,如【爨龍顏碑】【嵩高靈妙碑】【張速龍碑】,故要說險絕,隋唐前之碑石大多屬此。

【爨寶子碑】

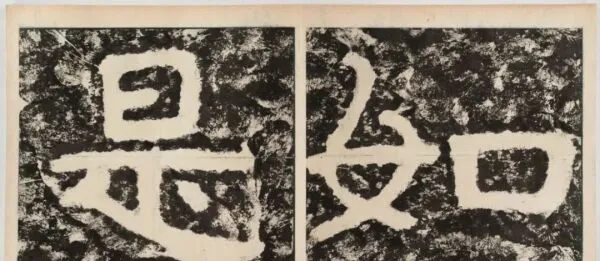

清奇 清奇為險絕中之格調高者。所謂清,即去除了結構中誇張、變形的成分,當然也非平正,使之變得微妙而耐看。除卻結構的因素外,用筆由粗莽而入沈靜,也在一定程度上使字之氣息變得雅致,如【瘞鶴銘】【泰山金剛經】等。

【瘞鶴銘】

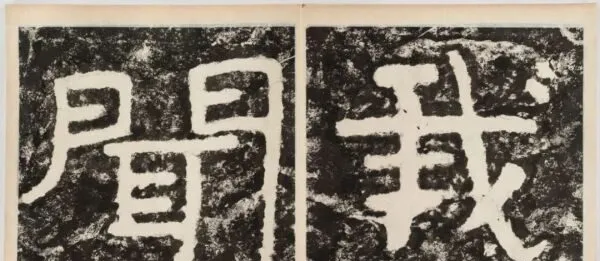

【泰山金剛經】

古拙 如果我們對比【爨龍顏碑】與【嵩高靈妙碑】,發現後者比前者更見古拙。而【鄭文公碑】與【爨龍顏碑】比,則【爨龍顏碑】相對古拙。古,從質地上看即老而潤之謂,老玉之有包漿為古。從結構上看,即大實而虛,實處皆虛,虛處皆實,自然而出,不加雕飾。再比較【泰山金剛經】與【好大王碑】,我們認為兩者格調皆高,而後者古意、樸意更足。

【好大王碑】 (局部)

以上舉例,筆者雖盡力「對號入座」,但由於諸多碑石的審美特征常常具有「跨界」的感覺,不能完全貼準標簽,好在大體的特征基本接近,能讓讀者心眼相應,也就算是圓滿了。

上述碑石文字的審美特征——氣象渾穆,結構古拙,筆者為表述方便雖從點畫與結字上分別開來,但其實相互之間的感覺是互相襯托的,不能完全割裂開來。也就是說,點畫之渾穆,令構架更生拙味,而古拙的體態,同時會彰顯氣象的渾穆。故書法本是一個不可拆分的形式,其時間性與空間性合二為一,時間存在於空間之中,空間又被時間左右。今日許多書家不明其中道理,為求空間形式之美而曲解點畫之勢,勢必會缺乏書寫性,這是寫碑之大忌,也是書法之大忌。

3

意態奇逸

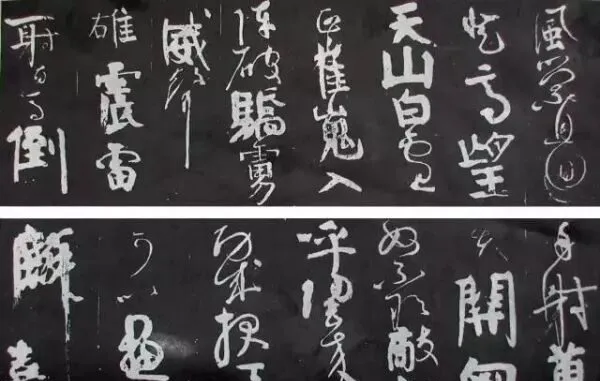

刻石文字之美,在氣象渾穆與結字古拙外,其意態之奇逸,飄然欲仙,為後世學者所尚。康南海十美中之「筆法跳躍」「精神飛動」「興趣酣足」等皆可列入其間。

「逸」是中國傳統美學中的一個重要概念。北宋黃休復在【益州名畫錄】中將「逸」格列於神品、妙品、能品之上,其對逸格作如是解釋:

畫之逸格,最難其儔,拙規矩於方圓,鄙精研於彩繪,筆簡形具,得之自然,莫可楷模。出於意表,故目之為逸格爾。

黃休復論及物件為畫。書畫相通,此釋未嘗不可套用於書法,但也有將逸品列在神品、妙品、精品之後者,如包世臣【藝舟雙楫·國朝五品】:

平糊簡靜,遒麗天成,曰神品;

醞釀無跡,橫直相安,曰妙品;

逐跡窮源,思力交至,曰精品;

楚調自歌,不謬風雅,曰逸品。

可見仁者見仁,智者見智。筆者以為,「逸」當於「渾穆」「古拙」相仿佛,只是各有側重罷了。

【嵩高靈妙碑】(局部)

「逸」,從形式上講,是優雅、舒緩而富於質感變化的一種美感。「逸」常常與「仙」聯系在一起,所謂「仙逸」,指有「仙氣」。古人講仙風道骨,指人具有超脫於社會而優遊於自然的一種境界,多指文人不拘於時節而超然物外的表現。「逸」又常與「飄」連在一起。飄逸與仙逸比,境界略低些,因為「仙」有一種神氣,不可名狀的意味在內,而「飄」則帶有輕、漫、隨風而去的感覺。「飄」如不與「逸」合成詞組,則多有貶意,指不踏實,質地薄,定力不足,不厚重,又常與滑、浮相連。故「逸」之為逸,在不可以飄之「飄」,它是帶有質地的舒展、蕭散,其質感澀而酥、松。因為其質地澀,故與渾穆也有一定的相近之處,只不過「逸」更多傾向於澀而展,「渾」則傾向於澀而沈。

從外形上看,逸的形態多細、長;渾的形態多寬、厚。以漢碑為例,【張遷碑】線條粗實、厚重而具澀感,故為渾穆;【石門頌】細勁、綿長而具澀感,故為飄逸。近人林散之先生大草,跌宕之中的點畫松澀舒緩,飄飄欲仙。故從美學意義上講,渾穆與飄逸實為在同一種質感前提下的兩種不同表現,格調不相上下。

【石門頌】(局部)

所謂意態奇逸,除卻線條的松、酥、飄然欲仙的感覺外,結構的虛和、散淡也必不可少。所謂「虛和」,指結構虛實相生,但須入微通幽,不緊張,不松垮,不見疏密反差相背,而是相融、渾然一體,具有悠悠然的美感。碑刻書法中的拙,在求巧變的過程中含有緊結感,過於張揚的疏密關系給人誇飾、矯情甚至造作的痕跡,但這又是必須經歷的過程,待火候漸至,心態釋然,素樸、自然之感隨機而現的時候,大巧即成大拙。拙之形在於不可過分伸展,而奇逸則不同,它甚至可以將某些線條拉很長,而其虛實關系以虛顯實,去除了對比過程中的人工痕跡。

以上所列氣象渾穆、結構古拙、意態奇逸等碑版文字之美,並非指所有碑石皆有,而指其與帖學書法相比,其所有的突出感覺及我們應從中汲取的精要。有些刻石文字或稚拙可愛,但未及至大拙之境,或峻秀雅致,與帖學書法相近,或隨意刻畫,法度技巧尚欠,這些在我們的學習過程中應有所區分,不可一概而論。而對於學碑或進行碑帖融合實踐的有誌者而言,盡力達到其終極美感,肯定對於創作與審美是最高品位的追求。