世德堂本西遊記在中國西遊記研究領域有著極其重要的影響力,而世德堂本西遊記的影像作為文本的補充,對於研究世德堂本西遊記有著特別的意義。 本文從插圖的角度對它展開研究與分析,希望在理清其版本呈遞關系的同時,亦能從其插圖畫面構圖結構、畫面陰陽雕刻的黑白對比、插畫背景的模式化特點、圖案人物動作的程式化風格以及畫面構圖的舞台化效果等五個角度對其影像與文本內容的關系進行一定的詮釋與解讀,以此為今後相關類別的研究提供借鑒。

一、世德堂本版本情況

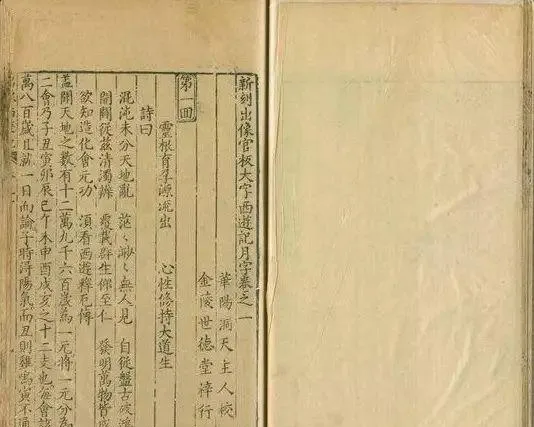

此本全稱【新刻出像官板大字西遊記】,二十卷一百回。每半葉十二行,行二十四字。前有壬辰(1592年)夏端四日秣陵陳元之「序」。白口,四周單邊( 20.5cm×13.5cm)。版心鐫刻「出像西遊記卷之一」(至二十)或「西遊記卷之一」(至二十),下記頁數。卷以「月到天心處,風來水面時,一般清意味,料得少人知」二十字為序。題「華陽洞天主人校,金陵世德堂梓行」(據此,學術界稱之為「世德堂本」)。卷九、十、十九、二十則題「金陵榮壽堂梓行」,卷十六題「書林熊雲濱重鍥」。全書插圖計197幅,除第十八回、第九十四回、第九十九回為一幅圖,第六十五回為單頁圖,第九十八回為三幅插圖以外,每回為二幅插圖,雙頁聯式,散插於各回中。此本雖不是祖本,但為今見古本【西遊記】足本。日本天理圖書館、廣島市立淺野圖書館、日光輪王寺天海藏。台灣故宮博物院圖書文獻處藏【新刻出像官板大字西遊記】二十卷二十冊。台灣天一出版社於民國73年(1984年)出版的「明清善本小說叢刊」初編第五輯「西遊記專輯」、上海古籍出版社1994年出版的「古本小說整合」據金陵世德堂本影印,中國國家圖書館有縮微菲林。

二、影像作為斷定世德堂本刊刻年代的重要佐證

世德堂本是【西遊記】行世以來的第一個足本,確定其刊刻時間對研究【西遊記】具有重要的歷史座標價值與意義。長期以來,對世德堂本的研究常常專註於小說語言文本來確定其刊刻年代。世德堂本前有秣陵陳元之撰【刊西遊記序】,序後落款「時壬辰夏端四日也」,因該刻本風格具有萬歷年間金陵刻本特點,學者們將「壬辰」定為公元1592年,即萬歷二十年。

日本學者上原究一指出,目前所知的「世本」共有四部,都是江戶時代流傳到日本,然後在20世紀被日本學者發現的。現藏於日本的三部即為天理圖書館、廣島市立淺野圖書館、日光輪王寺天海藏本。台灣故宮博物院藏本,即孫楷第所著【日本東京所見中國小說書目】中「村口書店」藏本,系北平圖書館於1933年從村口書店購得,1965年被運至台灣,1968年歸於台灣故宮博物院。在世德堂的版本上,經仔細比較,他認為淺野世本與其他三部世本異版,現存「世德堂本」實為兩種刊本。為了證實自己的觀點,他指出,「淺野世本卷一三第3葉B面(第六十一回第一圖)右端署‘王少淮寫’。其署名只見於該本。」

我們且不去細究淺野世本是否相異於其他三個刊本而為不同版本,但淺野世本插圖留下的刻工姓名則成為判定世德堂本刊刻年代的重要佐證。「古本小說叢刊」第28輯影印【唐書誌傳題評】,其中卷一第一幅、卷四第一幅、卷五第一幅、卷七第一幅插圖均有「王少淮」留名。【唐書誌傳題評】為金陵世德堂刊本,其序題名為「唐書演義序」,序後署「時癸巳陽月,書之尺蠖齋中」,癸巳為萬歷二十一年( 1593年)。第34輯影印【南北兩宋誌傳題評】,南、北宋第一卷第一幅插圖各題「上元王少淮寫」。【南北兩宋誌傳題評】亦為金陵世德堂刊本,其序題名「敘鍥南宋傳誌演義」,雲「光祿既取鍥之,而質言鄙人。鄙人故拈其奇一二首簡以見一斑,且以為好事者佐譚。時癸巳長至,泛雪齋敘。」「癸巳」即萬歷二十一年(1593年)。由此可見,王少淮系萬歷時刻工無疑,且其與金陵世德堂有著密切的合作。據此,可斷定王少淮鐫刻或參與鐫刻【西遊記】插圖。「壬辰」與「癸巳」僅相差一年,在時間上不存在相隔太遠無法斷定問題。雖然【西遊記】較之【唐書誌傳題評】、【南北兩宋誌傳題評】刊刻早一年,但透過【唐書誌傳題評】卷七第一幅「慶善宮太宗飲宴」插圖刻「王少淮寫相」「萬八刊」(「萬八」當為「萬歷八年」),可知壬少淮操剞劂時間至少可追溯至1580年。影像不僅對判定小說的刊刻年代、所屬地域具有重要的佐證價值,而且能夠讓我們穿越時空,對研究小說文本的形成、時代的精神狀況、讀者的接受、文本的演變等具有重要的價值與意義。

三、世德堂本插圖的藝術分析

1.以人物為中心的視點定位。世德堂本插圖以人物為主體,並占到畫面的三分之二強,這種突出人物形象並占據影像大部份空間的構圖方式,看上去比例非常不協調,但這種構圖也是漢畫像石的構圖特征,亦曾在中國人物畫向山水畫的發展過程中呈現過。有學者認為,世德堂本插圖的構圖方式是版畫對漢代和魏晉南北朝繪畫風格的繼承。從不同版本比較來看,在明季【西遊記】小說版本中,圖文並存的版本共5部,縱觀這五部作品,世德堂本在插圖的構圖和表現物件上,與閩派上圖下文風格、與徽派精工細麗強調情景交融的風格均不相同。雖然其他四部版本插圖表現重點也是人物,但世德堂本更像是短焦距鏡頭下的人物特寫。與建安派【西遊記】上圖下文畫面促狹短小相比,世德堂本雙頁連式插圖在畫面空間上已大大拓寬,創作者可以遊刃有余地刻畫人物形象,使其更加豐富飽滿。與寓居蘇州徽工所刻「李評本」相比,雖然在景物創設、人物動作塑造、關鍵情景的定格等方面,世德堂本無法與其相比擬,但世德堂本雙頁連式要比其單頁單幅更有利於人物的近距離刻畫。這種近距離的人物鐫刻,帶來的則是人物表情的豐富。世德堂本無論是表現佛、仙、魔界,還是展示天上、人間、地獄,均是以人物作為表現的主體和讀者觀賞的視點中心。即便是與故事中心和主題有所遊離,其他版本很少表現的場景,世德堂本仍抓住故事中的人物予以展示。如第九回「袁守誠妙算無私曲,老龍王拙計犯天條」上繪插圖,圖中展示的是「漁樵問答」情形,而此回故事中心是袁守誠與涇河龍王之間的較量,「漁樵問答」僅僅是造成矛盾沖突的起因。因而,此情景幾乎不被【西遊記】其他刊本插圖所表現,但世德堂本卻「情有獨鐘」,這不能不歸因於其以人物作為視點中心、以展示人物為能事的影像風格。在人物的造型上,「運用粗墨勾畫,線條粗壯有力,刀刻大膽潑辣,人物更顯雄姿、挺拔。」如第九十八回「猿熟馬馴方脫殼,功成行滿見真如」第二幅插圖,影像展寶幢佛祖接唐僧師徒四人。影像中人物形態各異,寶幢佛慈眉善目,撐船悠然而至;唐僧微首暗喜,謙遜恭候;悟空、八戒和沙僧評頭論足,相互攀談。在人物刻畫的版刻語言上,采用中國傳統的線描手法,因線條有力,連綿悠長,有鐵線描之遺風;又因其體稠疊而衣服緊窄,存「曹衣出水」之風韻。

2.陰陽交刻所形成的黑白相映。世德堂本在構圖上以人物為視點,在影像表現技法上則采用陰刻與陽刻。縱觀全書197幅插圖,這種陰刻與陽刻互動使用所形成的黑白相映,如同黑白相機拍攝的照片一樣古典、淡雅、厚重,背景只作簡單描寫,家具、建築、磚墻及山石等采用黑底陰刻,與陽刻線條配合,使畫面主次分明,十分清晰醒目。周心慧在評價富春堂版畫風格時指出,「在繪鐫上用筆粗壯,發髻、衣飾、冠戴、磚石、器物等喜用大塊陰刻墨底,與線描和畫面上的空白處相映成趣,黑白對比的墨色效果更為明顯,使人觀後如飲醇酒,入口雖辛辣,回味卻綿長。」這種評價同樣適用於世德堂本插圖。這是因為,世德堂與富春堂在鐫刻風格上,本身就存在承繼關系。從兩個刻堂所刊刻的戲曲、小說插圖比較即可看出風格上的「家族相似性」。從版畫流派來看,這種風格也是金陵派版刻影像的特點,「陰刻和陽刻並用,線條與大片墨色結合,有突出的明暗對比,眼睛遠遠一掃,就能認出金陵本」。如第一回「靈根育孕源流出,心性修持大道生」第一幅插圖。該插圖線條流暢,表現山石的線條實而折,在平面視角上亦能見出山石的起伏,層次感強;表現雲海的線條虛而曲,有如行雲流水;構圖強調內在和諧與呼應,石猴跪於地下,拜四方,目光所投,仿若在遙望天上的兩位天神(千裏眼、順風耳),而兩位天神的刻畫亦相互呼應,持劍者一邊傾聽,一邊目視下方,神情自若。在構圖上,石猴目視上方與持劍天神目視下方,形成內在呼應。石猴後面的石頭,以黑色進行渲染,既意在強調為孕育石猴之仙石,又能與天上天神所持的黑色旌旗遙相呼應,使影像有平衡、緊湊之感。特別是旌旗遙展的方向,與石猴後的仙石的棱角亦相互呼應,對人物關系形成了強烈的背景襯托。仙石猶如一頭母獅,正警惕地遙望天上不速之客,石猴如孩童般,在她的膝下嘻鬧。石猴雖無父母,由仙石吸天地之靈氣育孕而成,但插圖卻飽含著濃郁的母性感情。影像對小說語言文本的藝術再創造,使世德堂本插圖異彩紛呈,妙不可言。第八十三回「心猿識得丹頭,姹女還歸本性」第一幅插圖,創作者采用陰刻留下大片黑底以達到畫面空間的分隔效果。黑色表示洞中,悟空正察妖精所立供奉香火的牌位;白底部份表示洞外,女妖正藏匿起來並向外觀望。雖然在現實情形中,一個在地下,一個在地上,兩者根本無法形成空間中的水平並列,但創作者卻藝術化地實作了兩者的並列與對視效果,這種「經營位置」方式增添了畫面的對比性和生動性。

3.背景的模式化創作。世德堂本插圖在突出人物形象的同時,在背景的刻畫上常常是點刻不茍,或根據小說語言文本的描述,或根據影像的需要進行背景的設定。世德堂本作為雙頁聯式、具有較大創作空間的獨特版本,在環境的設定上所采用的「素材」卻出現模式化、類同性傾向。例如,影像背景的植物、樹木,雖然也間或有芭蕉、竹子,但松針、楓葉、垂柳等則是其主要表現題材。據統計,在世德堂本197幅插圖中,以松針作為背景的共31幅,以楓葉作為背景的共21幅,以垂柳作為背景的共13幅,芭蕉、竹子作為背景的各6幅。這不能不歸之於創作者的個體偏愛,以及地域特點對創作者這種「偏愛」的促成。如果說背景環境中樹木的點綴還有意象生成的現實依據,那麽,對於以刀槍叢立表現千軍萬馬的打鬥場面,則具有「所指」意義;對於以「仙鶴、白鹿」表現佛家聖境、道家仙境和天上神境,則具有「象征」意味。索緒爾創立能指(Signifier)/所指(Signified)是用來指語言符號的概念和音響形象。「能指是我們透過自己的感官所把握的符號的物質形式,所指是符號使用者對符號所涉及物件所形成的心理概念。」【西遊記】小說中有許多打鬥場面的描寫,精彩的打鬥也必然成為插圖創作的表現物件。以近景特寫式刻畫人物為特征的世德堂本如何表現人物眾多、場面宏大的打鬥場面則是一個無法回避的問題。圖13展示的是第六回「觀音赴會問原因,小聖施威降大聖」第二幅插圖。小說中交待:玉帝「差四大天王,協同李天王並哪咤太子,點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相,共十萬天兵,布一十八架天羅地網」捉拿悟空。影像展示了二郎顯聖和孫悟空之間的酣戰,玉帝、觀音和老君在南天門觀戰。為了展示天兵天將的層層包圍,創作者以刀槍環立人物周圍以戰爭的場面。叢立的刀槍,「能指」的是古代眾多的冷兵器,「所指」的是戰鬥、戰爭,恰如古代軍隊出征,遠遠望去是將士手特的兵器。「刀槍」給人們的心理暗示即「武力、暴力」,世德堂本恰恰是利用了這種兵器的「能指」,轉化為戰爭的「所指」。

當然,這種「所指」還不能等同於「象征」。索緒爾認為,「象征」和「符號」有明顯的區別。那麽,象征是如何產生的呢?世德堂本插圖在表現主要人物時,對其所處的環境除用花草山石進行點綴外,還特意設定仙鶴、白鹿以象征仙境。或象征皇家聖地,或象征道家仙境。「仙鶴、白鹿」之所以能夠超出符號功能的系統賦予它們的直接意思,即前者為禽類,後者為獸類,而具有象征意義,這是由於兩者在中國古代文化傳統中,不再是尋常之物,而成為吉祥的象征。【詩經·小雅·鶴鳴】:「鶴鳴於九臯,聲聞於野。」【易傳·系辭上】:「鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之。子曰:君子居其室,出言其善,則千裏之外應之,況其邇者乎。居其室,出其言不善,則千裏之外違之,況其邇者乎。」以鶴聲比作君子才華,世有「鶴立雞群」之說,以表示超凡脫俗。【詩經·小雅·鹿鳴】:「呦呦鹿鳴,食野之蘋。」中國古代神話傳說中有「西王母,太陰之精,天帝之女也。……慕黃帝之德,乘白鹿來獻白玉環。又有神人自南來,乘白鹿獻鬯,帝德至地,櫃鬯乃出。」鹿在中國傳統文化中代表著「吉祥」、「長壽」、「帝位」,其生存的地方,甚至出現過的地方都被視為寧靜、祥和、幸福、美好之境。明代畫家也常常將兩者作為祥瑞繪畫題材以表現人類向往的仙山瓊閣美好之境。在世德堂本插圖中,特別值得註意的是,在展示熊羆怪所居黑風山黑風洞時也以「仙鶴、白鹿」作為背景襯托。這並非插圖者的誤用,而是神來之筆。小說文本中,對黑風山黑風洞外部環境的描寫,字裏行間洋溢著贊美之情。「鶴」與「鹿」也在景物描寫之列。「澗邊雙鶴飲,石上野猿狂。」「鳥銜紅蕊來雲壑,鹿踐芳叢上石台。」雖為妖精所居之地,插圖者設定「仙鶴、白鹿」以象征仙境,一方面是由於熊羆怪在本領上與行者相當,不分上下,若不是與觀音聯合,恐難降也;另一方面則顯示其高超的管理、修整家園的能力,這一點亦與大聖有共同之處,這也恰恰是觀音收其為守山大神的原因所在。

4.動作的程式化風格。世德堂本插圖雖然重在刻畫人物形象,但更多的是側重於人物心理的外部形態表現,對人物的動作造型刻畫則帶有程式化特點。縱觀明季【西遊記】不同版本插圖,如果說建安派楊閩齋本上圖下文式插圖是書籍版式的需要,因文生圖,圖為文飾;徽派鐫刻的「李評本」插圖是情節展示的需要,圖文一體,情景交融;那麽,金陵派世德堂本插圖,則是為讀者觀賞的需要,圖題一體,正面示人。我們在欣賞世德堂本影像時,仿若其中的人物亦在看我們。如第四回「官封弼馬心何足,名註齊天意未寧」插圖,影像展示的是哪咤與美猴王之戰,影像上方題註「名註齊天」四字。小說描寫道:

那哪咤奮怒,大喝一聲,叫:「變!」即變做三頭六臂,惡狠狠手持著六般兵器,乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒,丫丫叉叉,撲面來打。悟空見了心驚道:「這小哥倒也會弄些手段!莫無禮,看我神通!」好大聖,喝聲:「變!」也變做三頭六臂,把金箍棒幌一幌,也變作三條,六只手拿著三條棒架住。

小說文本描寫的哪咤與悟空各變成三頭六臂相互打鬥的場面給讀者以無限的想象空間,而世德堂本插圖將兩者各分於一頁,正面示人。從故事情節來看,兩者之所以變化是為了戰勝對方,「三頭六臂」的相互打鬥應是更激烈、更精彩。插圖創作者舍棄相互之間的打鬥,將表現重點轉向變化成「三頭六臂」手持兵器的人物,這反映了構圖者的審美趣味和價值取向,即追求戲曲舞台人物身段形意動作的程式化效果,以誇張美飾、富有節奏和韻律來表現「打」,並采用「以一當十,點到為止」的意會方式呈現動作效果。再如第十九回「雲棧洞悟空收八戒,浮屠山玄奘受心經」插圖,插圖上方題「行者與豬剛鬣大戰」,即表明創作者很清楚此圖表現的是打鬥,一個是曾經十萬天兵無可奈何的「齊天大聖」,一個是曾經掌管天河的「天蓬元帥」,兩者的「大戰」顯然不是凡夫之鬥,小說中描寫道:「行者金睛似閃電,妖魔環眼似銀花。這一個口噴彩霧,那一個氣吐紅霞。氣吐紅霞昏處亮,口噴彩霧夜光華。」但世德堂本插圖在表現兩者「大戰」時,仍將其分別置於左右兩頁,打鬥的雙方也沒有設定在空中,僅以雲霧環繞人物周圍,以強調其神性;人物的動作既沒有體現出猴子敏捷、靈活的特點,也沒有體現出八戒笨重、饢糠特征;在打鬥動作上,采用八戒攻勢,行者守勢,亦見不出孰優孰劣,恰如戲曲舞台上的花拳繡腿,重在展示,表演性特征明顯。

5.構圖的舞台化效果。世德堂本插圖以人物為中心的視點定位、背景的模式化、人物動作的程式化等特點都在指向一個不爭的事實,即影像設定的舞台化效果。這一點可以從插圖上方的題註、人物之間的距離、人物群體的同一時空呈現、室內書桌和案幾的道具式布置、室內外的空間連結等見出。世德堂本插圖雖然是「近焦距」下的人物展現,但人物之間的敘事空間距離太近,造成這種狀況的原因,仍是受舞台演出實際效果所影響。狹小的舞台空間要全景式展現人物形象,人物之間的空間距離必然要縮短,反映在小說插圖上則體現為敘事空間的縮短。如第二十回「黃風嶺唐僧有難,半山中八戒爭先」插圖,影像中老虎、悟空、白馬上的唐僧、八戒處於近距離的空間水平線上。小說描寫道:「說不了,只見那山坡下,剪尾跑蹄,跳出一只斑斕猛虎,慌得那三藏坐不穩雕鞍,翻根頭跌下白馬,斜倚在路旁,真個是魂飛魄散。八戒丟了行李,掣釘鈀,不讓行者走上前,大喝一聲道:‘孽畜,那裏走!’趕將去,劈頭就築。」顯然,小說描寫與影像展示出現了諸多不吻合之處,一是虎先鋒自山坡下跳出,與唐僧三眾存在一定的空間距離,不像插圖所示近在眼前;二是見猛虎躍出,唐僧已嚇得跌下白馬,斜倚在路旁,而插圖中唐僧則穩坐鞍上,手指前方,側首與八戒交談;三是見猛虎後,沖鋒陷陣的是八戒而非行者。影像「違背」小說描寫而「如此」刻畫和排列空間中的人物形象,其藝術再創造的動因應該是受到舞台演出的視覺化影響。作為一部神魔小說,【西遊記】插圖應該有很多天上、人間、地獄的空間交錯式展示以及人物所處不同空間的展示,世德堂本插圖卻很少見到這種表現方式,影像整體上將人物群體置於同一時空內予以展示。這並非影像創作者處理此類題材的無能為力,而是出於舞台演出效果的摹仿。這一點還可以從影像空間的連結中見出,如圖21所示是第三十七回「鬼王夜謁唐三藏,悟空神化引嬰兒」插圖,透過唐僧面前案幾上的經書與蠟台、悟空臥於床上及地上線紋將室外前來拜謁的「鬼王」形成空間上的隔斷,又因人物四目相視形成情節上的聯結,這種構圖視覺化效果只有在舞台上才能見出。再如九十四回「四僧宴樂禦花園,一怪空懷情欲喜」插圖,影像中唐僧與三朝官的相視而坐,道具僅是幾把椅子和一個屏風,簡潔明了,是舞台場景的常見情形;在空間上,室內、室外透過一道類似於舞台背景設定用的遮幔將兩者隔開,室內四人的座談與室外禦花園之景相互映襯,有效詮釋了影像展示的故事情節與主題。

由於刻坊側重的書籍類別、自身的鐫刻傳統、長期形成的技法風格等因素則會持續影響刻坊的源流與分支。世德堂本插圖就屬於這種情況。鄭振鐸認為,「世德堂唐氏和富春堂似是一家而分立出去的。其分立似在1600年左右」。王伯敏認為,「世德堂似在萬歷十七年(1589年)左右由富春堂分立出來」。從世德堂本刊刻時間來看,王伯敏觀點應更接近歷史現實。富春堂側重於戲曲插圖的刊刻,分流出來的世德堂則側重小說插圖的刊刻。鄭振鐸指出:「相傳富春堂本傳奇有一百種之多。」「在富春堂所刻圖書中,以傳奇劇本為最多,據考有十集百種……書前多冠有‘新刻出像’、‘新刻出像音註’或‘新刻出像間註花欄’等字樣,也就是說,每一種都是有圖的,少則七八幅,多則三四十幅,若以百種計,平均每種十圖左右,那麽,富春堂刻印過的戲曲版畫也將在千幅左右,這還是一個很保守的估計」。由此可見,富春堂刊刻的傳奇類書籍插圖之多。「‘傳奇’是明代從江南舞台上流行起來的一種戲曲形式,富春堂和世德堂的傳奇,版式相同,每本都有全幅的插圖十余幅。插圖的繪制和雕刻的風格質樸,線紋轉折較硬,並利用了粗黑的寬線,形象因而突出,構圖上雖有簡單的布景,但畫面組織上是根據了舞台場面,走在旅途上的人和坐在家裏盼望等待的人可以同時出現在一個畫面中:室內室外不分;人物之間的距離一般的過於接近;這些都看出是舞台場面痕跡。」(陳曉 楊森)

來源:【文藝評論】2013年 第10期

歡迎加入善本古籍學習交流社區