2012年,薛舒70歲的父親確診艾爾茨海默癥。此後八年裏,遺忘的潮水一寸寸將這位老人淹沒,他在時光的軌域中逆向而行,逐漸失能、失智,如同一個衰老的嬰兒,被潮汐帶向靜默的終局。

薛舒用文字記錄下了陪伴父親走向人生終點的艱難歷程,她的「生命兩部曲」,是對死亡的勇敢凝視,也是對父親的深情紀念。

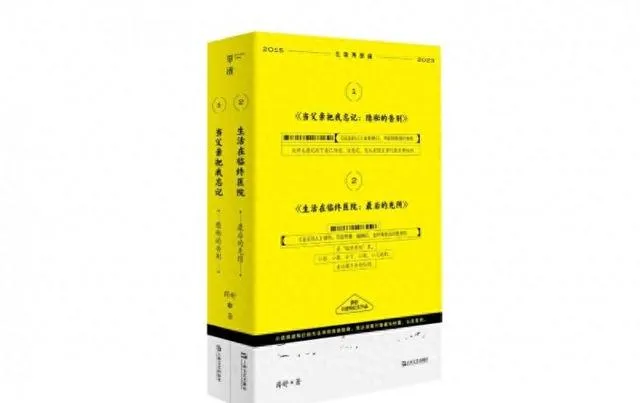

2024年1月,薛舒的非虛構作品【當父親把我忘記:隱秘的告別】【生活在臨終醫院:最後的光陰】(合稱「生命兩部曲」)由上海文藝出版社出版。前者創作於2014年,記錄父親身患艾爾茨海默癥之後的生活,從出現早期癥狀,到發病,再到智慧的全面衰退,以「把我忘記」為節點,父親完成了與家庭、親人在精神層面的徹底告別 。後者創作於2020年,講述了父親完全失去自理能力、住進臨終病房後的五年時光。

在書中,薛舒塑造了一個患病前性格強勢、聰明能幹、樂觀開朗,患病後逐漸變得乖戾、軟弱的父親形象。這個形象如此鮮明,令人過目難忘。【收獲】雜誌編輯吳越感慨,得了艾爾茨海默癥的父親雖然不斷給薛舒「找麻煩」,但他以自己的方式,贈送給女兒一份特殊的禮物。吳越說:「薛舒和她老爸,透過這種方式互相成就了對方。老爸贈給她寫作的空間和材料,而薛舒把她老爸永遠留在書中,多一個讀者讀到這本書,老爸就多活一次。」

值得註意的是,【生活在臨終醫院:最後的光陰】裏,薛舒將目光從家庭內部轉移到更廣大的社會圖景,書中以相當大的篇幅描述了醫院護工的生活,以及病房中其他病人和家庭相似但也不同的困境,對於生死、人性、善惡也有更深刻的省思。

五年來,她看見病房裏人來人往,旁觀許多永訣,她與護工們聊天,送小她們禮物,傾聽她們的愁悶。「看見別人的偉大,我為之感動與敬佩;看見別人的不堪,我為之理解與悲憫;看見別人的醜惡,我為之嘆息與思考。但是,我仍然不覺得自己有資格站在道德的高地去批評他人。」薛舒在接受南都記者采訪時說。

著名作家薛舒。

在她這裏,非虛構寫作顯示出了它的厚重、立體和豐富。「生命兩部曲」是一份私人化的記錄,它呈現了當重疾襲來時,一個家庭雞飛狗跳、焦頭爛額的日常,從病人家屬的視角,目擊了艾爾茨海默癥病人漫長寂靜的告別之旅;它也是一份相當珍貴的記錄,不僅用文字定格了父親的最後時刻,更將鏡頭對準不為人知的臨終醫院,在那裏,生和死,善與惡靠得那樣近——「他們不停衰老,卻保持著動人的天真;他們努力記得,同時接受遺忘;他們竭盡生命地‘活’,只為平靜愉悅地‘死’。他們是我們的父輩,是熱氣騰騰的勞動著的護工,是多年之後的我,是我們。」

南都專訪作家薛舒

痛苦的文字具有強大的治愈力

南都:【當父親把我忘記】(原名【遠去的人】)記錄了您的父親確診艾爾茨海默癥頭三年的情況,他如何突然從脾氣變得古怪,到逐漸失能失智,在精神層面徹底和親人告別。當初你為什麽起意將這個痛苦過程一點一滴記錄下來?如果這份記錄是相當 個人化的,它的價值在哪裏?

薛舒: 我個人覺得,「告別」可能是事後我們對這個過程的一種相對美化的說法。父親剛開始出現疑似艾爾茲海默癥的一些癥狀,到確診,到日趨嚴重,忘記自己的家,忘記他人,忘記親人,直至忘記自己,這個過程中,我們的註意力都集中在如何讓他配合看病,配合吃藥,如何讓一個智力正在大幅衰退的老人信任一群他眼裏的「陌生人」,如何想盡辦法在他每一次病情發作時安撫他,讓他平靜下來,幾乎每一分鐘都不離人地看住他,以防止他跑出去走失……我們陷入了「對付」一個「艾爾茲海默癥」患者的陷阱裏,我們一邊心疼著這個至親的人,一邊無可奈何地要去「約束」他、「控制」他類似於精神疾患癥狀的行為,我們誰都沒有意識到,也許他就是在用那樣一種方式與我們「告別」。

那段時間,因為照顧父親身心疲憊,也沒有時間寫小說,整天焦慮著,一種無能為力的絕望情緒壓迫著我們全家。有一天晚上,父親鬧騰了一整天,終於睡著了,母親也睡了。我在自己臥室裏,想抓緊這難得的安靜時刻趕緊繼續我未完成的小說,但是開啟電腦,看到文件裏的小說標題,眼淚忽然就止不住地瘋狂湧出。我寫不了小說了,當時我想,我被真實的生活壓迫得喘不過氣來,我哪裏還有能力去虛構故事?於是我開始記錄父親的病況,每天在他身上發生了什麽,說了什麽話,有些什麽樣的細節上的變化。很多時候,我不僅記錄事實,我還抱怨,還宣泄情緒,解剖自己,解剖親人,試圖找到造成我這麽痛苦的原因。那時候不覺得這是一部文學作品,我只是在延續一個寫作者的職業習慣,我必須寫點什麽,打字是我的存在方式,也可能是一種自我告慰:你看,即使在這麽艱難的狀況下,我也沒有停止書寫。另外一個原因,是我不想把那些壓抑、痛苦、無奈、焦慮的負能量輸出給我的母親,她在經歷著比我更嚴重的「失去」,我更重要的任務是寬解與分擔,而不是在母親面前抱怨和宣泄。我也不想把屬於家庭內部的尷尬矛盾訴說給親朋好友,對他人能否感同身受我並無太大信心,而我也不想讓人感覺被打擾。打字是一個好辦法,它給了我一個出口,寫下來,所有的擔心、憂慮、煩惱、痛苦,甚至怨恨,全寫下來。這就是生命兩部曲裏第一部【當父親把我忘記】的由來。

這的確是一份特別個人化的記錄,尤其是在它還是以類似於「日記」的方式保存在我的電腦裏的時候,的確非常自我,非常不公共。我的原動力只是宣泄,但當我記錄到一個階段後,我發現,這麽痛苦的文字,這麽坦白而殘忍的文字,居然有一定的治愈力。我的焦慮不再那麽嚴重,每天父親睡著後,可以安靜打字的深夜成了一天裏最好的時光。同時,我也開始在記錄中反思,當我在寫父親這樣一個病人的時候,我到底在寫什麽?我不厭其煩地寫下他的病情細節,是為了給治療帶來什麽幫助嗎?我想,這不是我力所能及的領域。在寫父親的同時,我也在寫自己,寫他身邊的很多別人,我要表達的也許不僅僅是對病人的同情和理解,我更渴望的,是以一個艾爾茲海默癥患者及其家庭的特殊,去消解我內心更屬人類普遍的困境吧。當然,這還是對於我個人而言的價值,但是當它成為一本可以被更多人閱讀到的書的時候,我收到了很多讀者的反饋,我發現,我和很多讀者,我們都是那個可能或者已經成為「病人家屬」的人,甚至,每一個人,你,我,我們,何嘗不是「病人」?

南都:近年來,艾爾茨海默癥已引起愈來愈多的社會層面的關註。我們大致了解艾爾茨海默癥的病狀,但卻無法走進艾爾茨海默癥病人的內心。你陪伴患病的父親這麽多年,是否曾經窺見或揣測過父親眼裏的世界?那個世界是什麽樣的,是單調陰郁,還是有著外人無法理解的繽紛?

薛舒: 【當父親把我忘記】這本書中,我寫到很多父親病癥發作時的表現,最明顯的一點就是恐懼,因為大面積遺忘,他眼裏看出來的一切都是陌生的,親人不再是親人,家也不再是家,他整天處於被「囚禁」或被「流放」的恐懼中,說得最多的話是「我要回家」。有時候,他腦中依稀留存的記憶還會跳出一些碎片、殘片,拼接在一起就是錯亂的。艾爾茲海默癥患者會表現出精神疾病的癥狀,比如幻覺、幻聽、胡言亂語。碰巧的話,會拼接出一些美好的片段,或者說出幾句浪漫的、甚至具有詩歌般的跳躍性語言。那只是偶爾,大多時候不是浪漫和詩意,而是痛苦,是失控,是恐懼。在父親患病之後,我很少會被某一部描寫艾爾茲海默癥患者與親人告別的電影打動,小說或者電影的虛構特點讓編導總覺得需要在更溫暖、更有愛的情節和故事上鋪陳著力,但這讓我有種隔靴搔癢的感覺。我總在想,一部文學作品,或者一部電影,本身應該有著對生活真相並不回避的發現,以及對更劇烈的痛苦的準確表達,且讓讀者或者觀眾看到並理解,那才是最本質的溫暖,也是更博大的愛吧?艾爾茲海默癥患者眼中的世界是什麽樣的?大多數人無法理解,我也一樣,我雖然在書中對父親的病情和過往剖析諸多,但我依然不敢妄斷患病後父親眼裏的世界,我怕我用父親的名義去呈現一個被我修飾過的「偽艾爾茲海默癥患者」眼裏的世界。個人覺得,可能電影【困在時間裏的父親】,是一部試圖從艾爾茲海默癥患者的視角去解讀世界的作品,這不是一部煽情的電影,但卻是我最喜歡的一部描繪艾爾茲海默癥患者的電影。

南都:作為病人家屬,對於艾爾茨海默癥病人的護理,能否給讀者們提供一些實用的建議?

薛舒: 對於已經失智但還沒有失能的病人,耐心和理解是第一要務,他(她)病了,他(她)不是要為難你,多想想他(她)曾經的好吧。

對於失能的老人,不要覺得把他(她)送進養老院或護理院是「不孝」甚至「虐待」。專業的事情需要專業的機構與專業人員去做。我們需要做的,是盡量多去探望和陪伴。

善待護工,誠意地,尊重她們,而不僅僅是物質或「紅包」的恩惠和居高臨下的同情甚至苛責。也許她們需要的就是這一份尊重與認同,很多時候,她們會用更盡心的照護報酬給你的親人。當你把信任交給別人,你同時獲得機會與出路。

寫非虛構,要與內心的「羞恥感」撕扯

南都:在你成長的過程中,父親在哪些方面對你產生過重要的影響?如今當你回憶起他的時候,常常想起的是什麽?

薛舒: 父親是我們家的氣氛制造大師,是快樂的源泉,他本身唱歌非常好,所以我們家經常充滿歌聲。他是一個開明的家長,大多數的人生選擇,他對我和弟弟沒有限制。他經常在我和弟弟面前自我批評,而不是說教,這大概源於他覺得自己學歷不高,便沒有權威的自我設定和桎梏。但他的反思意識似乎與生俱來,這麽說吧,我不覺得他的世界觀與我們有多大差別,但他的方法論的確受時代與文化的局限,比如職業選擇、消費觀念、人際交往等等。記憶中,父親在我和弟弟面前說得最多的話就是:你們做事要大氣,要犧牲得起,不要學爸爸,我是窮孩子長大,改不了……他最大的優點就是知道自己有局限,便不以自己的認知和判斷去要求子女。現在回憶起來,沒有家長包袱,不介意被子女挑戰,這是我父親身上閃閃發光的優點,很多家長可能做不到,尤其是他們這一代家長。

南都:在【當父親把我忘記】(【遠去的人】)之前,你的作品大部份是虛構文學,寫作忠實於現實的非虛構作品需要作家面對哪些挑戰?你如何在書寫中直面私人生活裏的許多尷尬、無奈和傷痛?

薛舒: 父親住進老年病房後,我也寫過關於護工、病人,以及病人家庭的一些小說。寫小說的時候,我對自己的最基本要求是,不直接輸出思考和觀點,我希望透過角色去呈現,同時希望達到讓讀者思考的效果。我想,大多數小說作者都是這麽做的吧,寫小說考慮更多的是角色情節以及故事構架,同時也是對作者的文學觀念和審美意趣的考驗。在寫非虛構的時候,我可能更多地去呈現事實,也發出一些屬於個人的觀點和質疑。但同時,我也在不斷地與自己內心的「羞恥感」撕扯。因為,小說的觀點是屬於角色的,我躲在角色背後,以逃避對自己的懷疑和批判。但非虛構不是,當我決定這一部作品是非虛構的時候,我就要承擔起暴露一切欲望、人性之後的懷疑、指責、批評,我會有羞恥感,但同時覺得,既然決定要寫,那就要去克服羞恥感,承認每個人,包括我自己都會有人性弱點,並承擔這一切。

從護工身上學到「百無禁忌」的能量

南都:【生活在臨終醫院】記錄了你的父親在臨終醫院度過的最後五年時光,鏡頭從家庭內部轉向了小鎮上的社群衛生院服務中心和安平醫院,所涉及的人物也從一家四口擴大到衛生院裏形形色色的病人與護工。如果前一本書主要依賴回憶和個人經驗,【生活在臨終醫院】的書寫則有一種局外人視角,使用了更多外部素材。你會主動和臨終醫院裏的家屬和護工交談嗎?你是以什麽方式進行「田野考察」的?

薛舒: 父親在「臨終醫院」裏的整整五年,每天都由護工和我母親照護,他五年如一日地躺在病床上,幾乎沒有變化。活躍在病房裏的是護工,是病友家屬。如果父親不住進病房,我也許一輩子都無法看到那麽多病人的更替,以及護工們真實的生活。對於我來說,那是陌生的生活,和陌生的人群,是除了我自己的家庭以外的別人的生活,那些只會發生在千萬家庭關起門來的內部的真實故事,在病房裏卻沒人能關閉那扇門,一切都在別人的視線內。我很珍惜這些以前從未見過的場面,也很珍惜能了解和認識護工和病友家庭的機會,這不是我們躺在自己家的沙發上就能獲得的經驗。他們也讓我看到,衰老、疾病,以及死亡,是很多很多家庭都在面對的現實。於是就計劃要寫下來,但是我相信,如果我的父親在醫院裏只是住幾天,或者幾個月就出院了,我寫出來的書一定不是現在這本書,那可能還是停留在類似於「采訪」與「體驗生活」的淺層感受上。

父親在老年病房裏住了整整五年,這五年,我全程零距離甚至沈浸式進入病房生活,給我的感受幾乎每一個階段都會有不同的體會和思考。很多現實是隨著時間與深入度一步步展開的,你跟進一種生活幾天,幾個月,幾年,你看到的、聽到的,以及你所思考的角度和層面,都會不一樣。

我很喜歡與護工聊天,每次去看父親,包括看外公,我都會找她們聊天,逢年過節還會帶點小禮物送給她們,花露水清涼油驅蚊劑之類的防暑用品,圍巾、襪子、水果、點心,都是小東西,她們收到會很高興。有的護工混熟了,就不拿我當外人了,比如我外公的護工小張會主動問我討舊衣服,她說「我不嫌棄外女兒穿過的衣服,你的衣服時髦,我回家過年都可以穿。」我就挑一些漂亮光鮮的衣服送給她們。這種關系,我覺得更自然,這也讓我在心理上放下障礙和戒備,與她們走得更近,她們也會感受到我的誠意,有些話題,我也敢與她們聊。她們好像也特別願意和我聊,我覺得,可能她們也需要傾聽者,畢竟在「臨終醫院」這樣的地方長期工作生活,內心也有很多困惑和苦惱。包括她們的個人身世,我也很有興趣去了解。很多故事,都是在與護工聊天中獲得,也有寫作角度和思考方面,護工給到我一些靈感。當然也要忍受她們與我們不同的護理方式、生死觀,甚至偷工減料等問題和矛盾。時間久了,我從護工身上學到了某種「百無禁忌」的能量,這種能量,只屬於那些勇敢的、有活力的生命。

南都:臨終醫院的護工們,那些「送走他們的她們」,她們身上的什麽特質最打動你?

薛舒: 有讀者問我:你是不是很喜歡那些護工?把那麽多筆墨留給了她們。我承認我喜歡她們,但這並不妨礙我也要記錄她們的人性弱點。剛才已經講過,我喜歡與護工聊天,還喜歡看她們大刀闊斧幹活的樣子,喜歡聽她們近乎喧嘩的說話聲。有時候去醫院,沒見到某一位特別喜歡聊天的護工,我會牽掛。譬如那位小丁,因為工作不盡心被投訴辭退,我甚至有種惋惜和遺憾。對於我來說,相較於是否「偷閑耍滑」,她的存在似乎更重要。所以我會想,我究竟喜歡她們什麽?有時候還會懷疑,是不是我把對護工的強烈需求誤認為是一種「喜歡」?可是,誰願意在「臨終醫院」那樣的環境中24小時全天候地工作和生活?誰願意幾乎每天都被死亡包圍?我一邊擔憂沒人願意幹這樣的活,一邊想讓已經在幹護理工作的「小張」「小丁」們感到病人家屬都是溫暖和善解人意的,她們就會打消對這份工作的哪怕一點點猶豫。當然,這是我內心的隱憂,但是說實話,要不是父親住在老年病房,我是萬不願意生活在病房裏的,護工們在那樣的環境中,如果沒有最迫切的生存需求,一定無法堅持下去。所以,我有點想明白了,我喜歡的是她們強大的生命力,是她們為了生存而願意承擔所有形式的勞動的那種努力,那種百無禁忌。努力生活的人,讓我喜歡與尊敬。

南都:在臨終醫院裏不僅有愛和溫暖,也有冷漠和殘酷。這些年在臨終醫院裏的耳聞目睹,增添了你對人性的哪些認識?

薛舒: 「臨終醫院」是一個小社會,大社會發生的一切雞鳴狗盜、雞零狗碎,在這裏也同樣發生著。我並不驚訝於人性的冷漠與生活的殘酷,相反,在「臨終醫院」這個離死亡最迫近的時空所在,你會對一切有更真實的體歷和更貼近的理解,包括自己,也在經受人性考驗。看見別人的偉大,我為之感動與敬佩;看見別人的不堪,我為之理解與悲憫;看見別人的醜惡,我為之嘆息與思考。但是,我仍然不覺得自己有資格站在道德的高地去批評他人。沒有一個純粹的好人,也沒有一個徹底的壞人,這是所有人都明白的道理。面對種種善惡,我唯有反觀自己。所以,我也對寫作這份工作有種感激。寫作讓人慈悲。

他們竭盡生命地「活」,只為平靜愉悅地「死」

南都:寫於 2014 年的【後記:因為愛和病痛,我不再文學】當中,你說:「當文學與生命、情感比肩站立時,我發現,文學是矯情,是隔靴搔癢,是一頂因尺碼過大而不得體的禮帽。」你現在依然這樣認為嗎?談談為什麽?

薛舒: 很多人在探討「尊嚴」的時候,經常會說,要有尊嚴地活,以及有尊嚴地死。聽到這樣的話,我會有種無奈和困惑。當一個人到了失智與失能的地步,吃喝拉撒都不能自控的時候,談「尊嚴」顯得有些奢侈,也有可能,這是健康的、年輕的人們何不食肉糜的自我感動。我在後記裏提到「因為病與愛,我不再文學」,也是出於這樣的體會。我寫這本書最初的目的,不是要寫一部「文學作品」,而是為了宣泄,為了治愈自己,為了有勇氣去面對父親的疾病。但當我在書寫的過程中,我就發現,生命、情感、愛、疾病,正是人類命題中最被文學關註的部份。這麽簡單的道理,之所以在寫作過程中才發現,可能是剛開始的時候,我被父親患病後的一系列遭遇逼迫到了沒有時間也無法靜心寫作的地步,這讓我有種想當一個文學的叛逆兒或者逃兵的自我暗示。但事實上,我從未成功逃出過文學的手掌。

南都:在寫作這兩本書的過程中,您應該長久地思考過死亡的問題。您在別的文學作品中書寫過死亡嗎?對活著的人而言,反思死亡有什麽意義?

薛舒: 我在很多小說裏寫過死亡,死亡是任何生命必然的終點,這是自然規律。很多人對這個終點比較忌諱,或者說恐懼、不願面對。譬如【生活在臨終醫院】這本書,有讀者反饋,說看到這個書名,有種「想看又不敢看」的心情。但是寫死亡,一定不是為了死亡本身。父親在「臨終醫院」裏住了五年,我看到最多的是,那些人,他們不停衰老,卻保持著動人的天真;他們努力記得,同時接受遺忘;他們竭盡生命地「活」,只為平靜愉悅地「死」。他們是我們的父輩,是熱氣騰騰的勞動著的護工,是多年之後的我,是我們。所以,我私下的想法是,這本書也是一份禮物,送給年輕的、健康的,積極抑或頹廢地生活著人,你能在這裏看見未來,有一天,當疾病抑或垂老迫近時,你也可以坦然地追念曾經青春的自己。

南都:在當下這個老齡化社會,您認為人們應該做好怎樣的物質和心理的準備來面對老之將至?

薛舒: 我大概還是沒有足夠的底氣給讀者或者他人任何建議,但我可以說說我自己。我和我的先生,我們在並非正式的場合做過的一些探討,並不具體,但有原則,權作不寶貴意見報告給讀者朋友。

首先,我們需要攢錢,給自己相對充足的養老金,底線是,當失能那一天到來,我們住得起護理院。其次,不要在孩子身上賦予過多的責任期待,否則,等待你的可能是失望,若非如此,那就是你深愛的孩子會擔負起過於沈重的壓力和道德捆綁。你愛他(她)嗎?愛他(她),就不要用自己衰老的軀殼綁架他(她)。

別的,好像都不重要了。

南都:莊子說:「大塊載我以形,勞我以生,慰我以老,息我以死」;蘇東坡說:「人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥」;佛家有雲:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀」。你認為我們生命的意義究竟是什麽?我們該如何去過好這一生?

薛舒: 任何生命,都是在代代更替中前進演化繁衍的,我想,我更珍惜的是,作為人類,我們能感受到的生與死的價值與意義。因為有疾病,才有健康的可貴;因為有衰老,才有青春的美好;因為有死,才有生的意義。尼采說:熱愛命運吧!接受人生中出現的每一件事,無論禍福成敗,不潤飾,不後悔。我想說的是,存在過,擁有過,失去過,愛過,這就是生命的意義。

采寫:南都記者 黃茜