【20世紀早期上海月份牌與視覺文化】,[美]梁莊愛倫著,王樹良、巴亞嶺譯,上海人民美術出版社,2023年5月出版,391頁,198.00元

自二十世紀九十年代以來,關於月份牌的圖錄與論述層見叠出,就筆者所見近十數年出版的,張錫昌的【美女月份牌】(上海錦繡文章出版社,2008年)主打「美女」主題,與此相似的是龔建培的【摩登佳麗:月份牌與海派文化】(上海人民美術出版社,2015年),偏重女性服裝時尚與設計方面。沈家琳的【上海月份牌年畫的歷史沿革】(同濟大學出版社,2019年)與上海市美術家協會的【百年風華:上海月份牌100年】(上海錦繡文章出版社,2014年)對1949年之後的月份牌與年畫的歷史敘述堪稱詳備。蔣割荊的【逝去的時光:上海月份牌】(上海嘉賜文化發展有限公司,2016年)與張信哲、張藝安的【民·潮:月份牌影像史】(上海人民美術出版社,2021年)均基於私家收藏,前者側重作者的洋行家族歷史,後者提供稀見的月份牌底稿,兼及服裝時尚。張偉的【海上花開:月份牌歷史與藝術】(上海大學出版社,2021年)在資料上最為豐富,也是一部研究力作。這些出版物收羅更全,印制更精良,研究上也更深入,表現出月份牌的風華絕代,足見其不愧為「海派」文化的一枚歷史名片。

盡管如此,梁莊愛倫(Ellen Johnson Laing)的【20世紀早期上海月份牌與視覺文化】( Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century Shanghai )一書新近出版,無疑值得慶幸,見世後(University of Hawaii Press, 2004)近二十年被引進,遲來乍到,仍讓人驚艷。在上列書系中,梁莊之作有其顯著特點。首先它的學術表述形式極其規範嚴謹,單看註釋就有六百五十四條,參考文獻四百多種,占全書五分之一。作為一位藝術史家,作者對於像月份牌這樣的大眾藝術為何如此大動幹戈?月份牌研究關乎視覺文化的哪些方面?的確,對於書中講述的許多月份牌名家的故事和作品,我們似曾相識,在前述的書裏反復出現過,但梁莊愛倫濃描細寫的方法,及其關於月份牌的藝術觀與視覺文化觀仍值得重視與討論。

「月份牌」一詞誕生於何時?對此問題的探考不無曲折。1998年,年畫史家王樹村在【中國現代美術全集·年畫】(遼寧美術出版社,29頁)中舉出1896年上海四馬路上的鴻福來呂宋大票房隨彩票奉送【滬景開彩圖中西月份牌】,遂認為此乃「月份牌」一詞的最早出處。此說頗有影響,直至2019年沈家琳在【上海月份牌年畫的歷史沿革】中仍因襲之。早在2002年,張偉便在【滬瀆舊影】指出王的失誤,提出「月份牌」首見於1884年1月25日【申報】刊出的「奉送月份牌」廣告中。到2021年薛理勇亦沿用此說(【民·潮】,第8頁)。同年,張偉在【海上花開】中糾正己說,指出1876年1月3日【申報】上棋盤街海利號的廣告中有「華英月份牌」的字樣(【海上花開】,第4-5頁)。再看梁莊書中所述:「1876年【申報】中出現了一則關於‘華英月份牌’的廣告,這則廣告第一次使用了‘月份牌’這一說法」(109頁)。據註解,指的是1月6日的廣告,不如張偉的精準,然二十年前已揭示該發現,資料功夫可見一斑。

從各種月份牌出版物的標題看,如「月份牌年畫」「月份牌廣告畫」或「美女月份牌」,關於月份牌的定義與起源的說法可謂紛繁叠出。張偉指出,月份牌具有中外兩方面的淵源,在中國方面,「明顯有著中國年畫中春牛圖的影蹤」,其西方方面「就直接脫胎於歐美的廣告畫」(【海上花開】,第2-3頁)。此論甚為通達,而「影蹤」與「直接」的措辭略有輕重之分。梁莊聲稱:「月份牌廣告是中國眾多形式的視覺廣告中最重要的一種。這種行事曆式海報源於西方。」(第7頁)從「廣告」角度得出受西方影響的結論。這是梁莊的強項,也是其有特別貢獻之處,即追溯了美國十九世紀下半葉月份牌的發生和發展的歷史:「色彩繽紛的月份牌在1890年左右有了飛躍式的發展,並且此後一直是美國人生活中重要的組成部份。」月份牌被用作提高商品銷量的贈品,且在上海出現了廣告公司(12頁)。另一方面她並未輕視中國這一頭,而用更多篇幅敘述了自宋代以來圖片廣告與年畫行事曆的發展,乃至近代【點石齋畫報】與印刷技術的革新等。可貴的是她提供了來自英國、日本、德國及私人收藏的影像,為國內稀見,如十八世紀蘇州桃花塢出品的「春耕牛」行事曆圖,以西方透視畫法呈現了城市景觀(36頁)。然而,梁莊認為「傳統中國影像廣告的使用的極度有限性和不連貫性,無法為月份牌構建機制提供堅實基礎。新的月份牌繼承了傳統的圖片行事曆本身的一些特點,但是被動且靜態地承載人們對好運和財富希冀的古老圖片行事曆,無法在新的廣告領域與新型城市影像廣告相競爭,後者號召人們透過采取行動來獲得幸福與財富」(40頁)。

這解釋了她不認為月份牌源自年畫的理由,然而把廣告的功能作傳統和現代的區分不免機械。的確,月份牌與年畫的關系密切,不僅在行事曆與古裝人物的題材方面,更在表現喜樂吉祥的基調上,都可見年畫傳統的延續。然而月份牌有多種來源,互相交織,不必獨尊一端,尤其是「美女月份牌」另有淵源。據統計民國時期的月份牌,百分之七八十以美女為主題,兼及山水和歷史題材。張愛玲小說【第一爐香】裏描寫的「美女月份牌」是四十年代的流行語,上述【美女月份牌】與【摩登佳麗】便以美女為專題,其他的大量材料也能說明這一點。

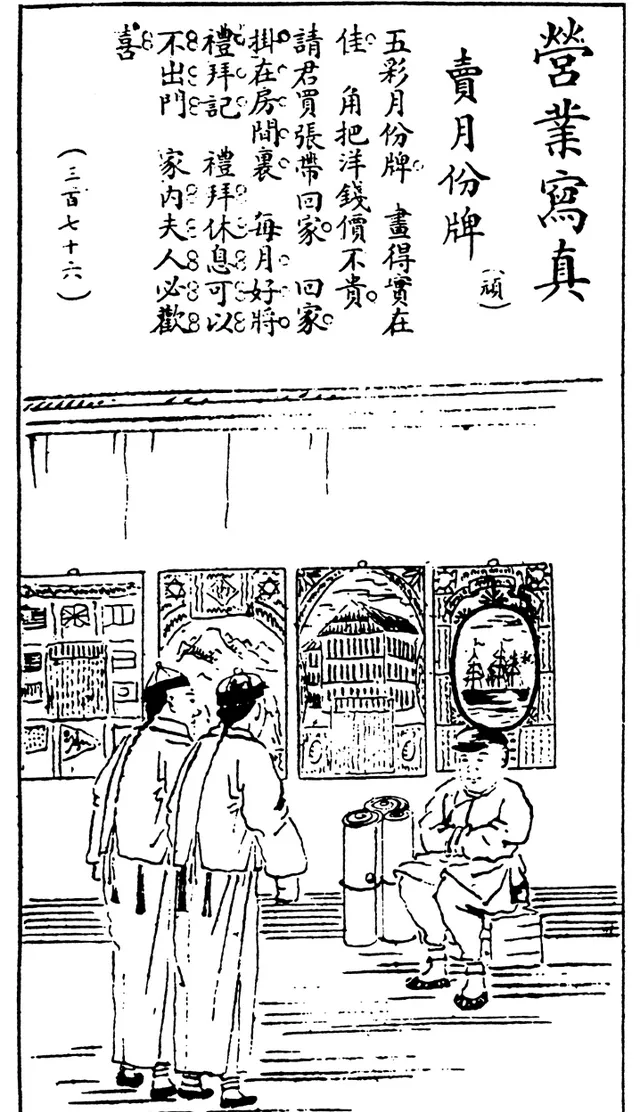

【賣月份牌】,【圖畫日報】,1909年

在清末已有外商的月份牌廣告,如1909年【圖畫日報】所示,攤販背後的四張「彩色月份牌」畫的是山水、輪船、國旗和高樓,並無美女。1914年周慕橋為協和貿易公司畫【民國萬歲】圖,如梁莊所言,「這張圖片永遠地改變了中國美女在世人心目中形象」(79-80頁),此後美女月份牌一發不可收。須註意的是,正是在1914年突發一波文藝雜誌風潮,如【禮拜六】【民權素】【小說叢刊】【女子世界】【繁華雜誌】【眉語】【香艷雜誌】【中華小說界】【上海灘】等,皆以美女做封面,以石印彩色印制,作者包括周慕橋、周柏生、鄭曼陀、胡伯翔、丁悚、但杜宇、沈泊塵等,一時雲集嘆為觀止。稍早1909年和1911年在包天笑創辦的【小說時報】與【婦女時報】上,已出現由徐詠青畫的女性封面,在這一美女風潮中美女月份牌應運而生。這與年畫或月份牌廣告並無直接關系,而自有其中外淵源。外來方面,二十世紀初美國【女士家庭雜誌】( The Lady’s Home Journal )和【星期六晚郵報】( The Saturday Evening Post )均以「封面女郎」招徠讀者,銷量過百萬。周瘦鵑說【禮拜六】之名直接受【星期六晚郵報】的啟發。另一方面,美女月份牌淵源於明清以來的「仕女圖」與「百美圖」傳統,1913年沈泊塵在【大共和報】連載「百美圖」,延續了改琦、費丹旭的「仕女圖」做派,風靡一時,並以【新新百美圖】結集出版,其後丁悚、但杜宇均以百美圖著稱於時。

周慕橋【民國萬歲】,1914年

與大多數月份牌著作一樣,梁莊也取逐個介紹月份牌畫家的敘述方式,涉及人物包括張誌瀛、周慕橋、鄭曼陀、徐詠青、謝之光、梁鼎銘、胡伯翔、倪耕野、張光宇、杭稚英、金雪塵與李慕白。在國內諸家著述中,周伯生必定在列,而在她的書中則付闕如,大約因其較缺乏原創之故。此書另外增添了兩位——張誌瀛與張光宇。據她考證,今存大英博物館的湯瑪斯·巴羅公司的1889-1890年【中國年歷】即出自張誌瀛之手,他是「最早出名的一位月份牌廣告藝術家」(112頁),梁莊由此敘述了為早期月份牌作重要貢獻的【點石齋畫報】畫師團隊,包括張誌瀛及其弟子吳友如。

張誌瀛,1889-1890年【中國年歷】,現存於大英博物館

張光宇很少畫月份牌,但為它與視覺文化,扮演了同西方現代藝術溝通的重要角色。他自十四歲來到上海,從事舞台背景和廣告設計,又涉足時尚界和漫畫界,與諸多報刊雜誌有交集。1928年進入英美煙草公司之後,他對月份牌邊框設計進行改革,如梁莊指出:「為胡伯翔以阮玲玉為主題的1930年月份牌創作的邊框,是張光宇一份十分傑出的作品。該作品實作了對裝飾藝術設計原則一次全面、豐富且和諧的整合,體現了中國商業藝術家在現代抽象藝術領域取得的傑出成就。」(268頁)她同時將此月份牌與張光宇在1928年【上海漫畫】第一號的【立體的上海生活】扣連,說明當時藝壇與歐美現代主義連成一氣。在中國美術史上一般把1932年龐薰琹等人的「決瀾社」看作與歐洲野獸派、立體主義等現代繪畫潮流接軌之始,梁莊之論讓人耳目一新,拓展了我們的視野。

在以月份牌名家為主的各章中,梁莊對他們的生平與作品作編年式敘述,一面在月份牌發展史中根據其原創性貢獻定位,涉及他們的師承關系、畫風特征及其與傳統文化的淵源、作品的西方影響等;另一面與視覺文化相聯結,涉及廣告設計、邊框圖案、室內裝潢、服飾與發飾時尚、攝影、漫畫等,廣征博引,穿插人脈網路、傳記逸事。如鄭曼陀一章中指出其「擦筆水彩」「為月份牌設計界帶來了革命性的變化,還為月份牌廣告引入了三個主題:半裸體、半身像和日常活動中的現代女性」(155頁)。她對「擦筆水彩」技法的歷史形成、【晚妝圖】與高劍父兄弟的交誼、【坐著的女孩】的挑逗性「雙腿交叉」姿勢、【楊貴妃出浴】圖對傳統【百美圖譜】的傳承、鄭曼陀喜逛妓院的發噱傳聞,乃至【察爾斯頓舞】【探戈】中的時裝與發型,以及上海舞廳興起的歷史等一一敘述。因為徐詠青與鄭曼陀有合作關系,這一章也大段插入徐詠青的創作情況。敘事密集而流動,夾雜著考證,讀來如故事一般,興味盈然。

謝之光在藝術上口碑不佳,如丁悚在【四十年藝壇回憶錄】(上海書店出版社,2022年,52頁)中說他「太趨重於商業化,沒有特殊的成就」,似乎反映了當時同行的看法。梁莊在謝之光一章說他「同時在多個領域取得了成功」,「他不但設計月份牌廣告和掛式海報,還創作報紙廣告和中國畫,在商業設計和純藝術之間架起了一座橋梁」(187頁)。梁莊正是圍繞謝的商業性特點展開論述,大量羅列與解讀其廣告作品,廣泛引征各種報紙和雜誌,在全書結構上這顯然是體現月份牌與視覺文化關系的重頭戲,耐人尋味的是「在商業設計和純藝術之間」探尋詮釋策略,謝之光提供了一個範例。

書中對謝之光贊賞有加:「透過1921和1922年集中發表的作品,無論是描繪身處內室的美女的水彩畫,以風景畫作背景,具有簡單敘事情節的香煙廣告,還是傳統的中國畫,謝之光都讓世人見識到了他的才華。」(203頁)這樣的敘事客觀而富於同情,雖然也一再提到謝為了牟利而迎合市場,但承認其藝術上不乏過人之處,「不僅擅長描繪女性光彩照人的雙唇和漂亮的眼睛、珠寶和紡織品圖案的細節,給自己筆下的女性人物的臉部和手臂賦予帶有真實感的柔和陰影,還能營造特殊效果」(212頁)。他的吸煙廣告有的是躺在床上的裸體女郎,或是舉臂露出腋毛的居家婦女,極吸睛之能事,卻不惜挑戰世俗禮儀規範。當然梁莊也不會放過謝與模特兒的曖昧關系而激起其太太嫉怒的八卦傳聞,最後還描述了他對國畫的酷愛及其在抗戰期間描畫「花木蘭」主題而隱含的民族情懷。總之,謝之光是個有血有肉的立體的「現代人」,他頭腦精明,勤奮向上,善於學習外國廣告的新技法,不斷提高繪畫技藝,因而獲得成功。

1925年起,杭稚英因金雪塵和李慕白的先後加盟而成立「稚英畫室」,現今所見月份牌凡姓名標示「稚英」的,可說是他們或工作室的集體創作。據說他們每年承接兩百個廣告和雜誌封面的設計業務,其中約八十個是月份牌和掛式海報,數量龐大,在東南亞各國受到歡迎。如梁莊所述,畫室的制品以美女為主,兼及傳統的歷史或才子佳人題材;風格上簡潔大方,積極西化而不失中國風味,不過制作分工等級的差異也造成品質上良莠不齊。畫室與時俱進,推出一系列月份牌新品種,諸如時尚模特兒、「長條女郎」、母親與孩子、體育女性等,其對裸體女郎的表現尤其頻繁與大膽,這些都反映了三四十年代的上海都會風貌以及大眾婦女觀念和審美趣味的變化。

最後一章講1949年新中國建立後的「新年畫」與月份牌之間的同異關系,謝之光、胡伯翔等人的創作轉型,及至八十年代月份牌重又回到大眾視野的歷史。這章對有關月份牌的歷次爭論與政策調整的情況都作了材料鋪陳,可與【百年風華:上海月份牌一百年】中的「大事記」參讀。

梁莊一書的英文標題「Selling Happiness」,頗有意味,直譯「出賣快樂」,指月份牌的商品性質,而「快樂」則含藝術審美價值。正如書中把月份牌畫家從事的工作稱作「商業藝術」,但更多時候稱他們為「藝術家」。這是她的卓識,如其【引言】所述,魯迅、俞劍華、梁得所等人對月份牌曾有各種批判或鄙視,顯然她不受幹擾,未因商業而忽視月份牌的藝術品質。值得稱道的是書中有大量篇幅對月份牌作具體描述,如說謝之光在三十年代為中俄煙草公司所作【拿百合花的女孩】是一幅「特別引人註目並且更加精妙的海報」:「在這幅圖中謝之光借鑒了彩色肖像的創意:人物端坐在椅子上,圖片邊緣的柔焦逐漸褪色,女孩的裙子從底部的淺色到上面顏色逐漸變深,呈現漸變的效果,使觀眾的註意力有效地集中在她可愛的臉上」,「不僅如此,圖中使用的橙色也十分特別」,從而表現了「其他藝術家沒有呈現出的可愛的清新感」(216頁)。梁莊總在月份牌發展與畫家之間比較的脈絡裏指出創新之處,她分析鄭曼陀1928年為香港廣生行作的【雙女圖】,從旗袍款式、劉海發式到衣服面料等逐一交代,引述中西相關資料,凸顯時尚特征(179頁)。或分析胡伯翔1930年以阮玲玉為原型所畫【秋水伊人】,論及圖中衣飾與圖畫邊框設計的裝飾性特征,更是不厭其詳(269頁)。此類例子不勝列舉。

謝之光【拿百合花的女孩】,1930年代

梁莊似特別欣賞胡伯翔,稱他為「一位多才多藝的藝術家」。他未受鄭曼陀的「擦筆水彩」技法的影響而使用了多層水彩畫法,「他的創作風格有一部份衍生於他的攝影創作經驗——對夜晚和晨昏過渡階段、強烈的光線和柔焦效果等的捕捉,呈現人物肖像本身或四分之三身長的技法、在空白背景下描繪主題以及簡單使用兩三種物體搭建有趣的布景等」(250頁)。她對胡的風景畫月份牌逐幅解讀,更有意味的是在【藍衣服的女人】的分析中引入弗蘭西斯卡·達爾·拉戈關於「交叉的雙腿」與「露出的腋窩」的詮釋:

這種表現形式比迄今為止所分析的形式都更為開放……放松的自我意識和開放的肢體描繪——粉紅色的牡丹掛在胸部上方靠近衣袖的位置,這個位置在傳統上被認為是可以更加親密接觸的帶有色情意味的區域,加上腿上穿著的透明的絲襪,體現出圖中女性對兩性關系隨意的態度。最具暗示性的細節則體現在女人誘人的姿勢上,她風情萬種地靠在沙發上,露出腋窩和膝蓋以下的小腿。(259頁)

如拉戈所言,從當時社會對女性的禮儀規範看,像「交叉的雙腿」與「露出的腋窩」被視為不雅,卻顯示了女性的開放程度與時代的進步。美女月份牌訴諸男性的窺視欲望,另一面也是女性走向獨立自主的現代性表現。或從三四十年代月份牌幾乎一律表現無袖的旗袍來考察,如張愛玲在【更衣記】裏所說:「近年來最重要的變化是衣袖的廢除。」「那似乎是極其艱難危險的工作,小心翼翼地,費了二十年的工夫方才完全剪去。」如果這麽來看月份牌,在靚麗表面底下湧動著時代的激流。拉戈的細節觀察不無啟示,不僅在內容上,在藝術上也說明在「甜、嫩、嗲、糯」的風格中有不甘流俗的個性追求。另一位為梁莊所贊賞的是倪耕野,認為他繼承了胡伯翔的「性感女性」而「發展出了一種獨特的個人風格」(260頁)。她對倪的【品煙】圖尤其推崇:「她的臉上有著誘人的微笑,目光一如既往地深邃敏銳。圖片反映出了一條明顯的資訊,即在當時女性吸煙已經被社會接受,並且這種做法十分流行。吸煙的女性富有吸重力,每個人都想模仿這個魅力四射的現代女人。」(261頁)也許因為如此「魅力四射」,梁莊把【品煙】作為書的封面,雖然中文版封面裏她手中的那支煙卻莫名其妙地消失了。

倪耕野【品煙】,1930年代

當然,今天月份牌成為摩登海派文化的標誌,我們贊不絕口,自不待言,然而由於長期以來的偏見,在中國現代美術史上,「月份牌是否可以被稱為一種獨立的藝術至今仍存在爭議」( 20世紀中國藝術史文集編委會:【藝術的歷史與事實】,四川美術出版社,2006年,394頁),或者說「它只能被視為一種世俗品格的‘藝術’而被長期冷落」(【摩登佳麗】,第7頁)。許多研究限於廣告、服裝設計或圖案,至多把它當作「工藝美術」或「大眾美術」。在西方,自從杜尚、安迪·沃霍以來,藝術與經典的定義早已改變。瑪麗蓮·斯托克斯塔德、麥可·柯思倫在【藝術史】(王春辰等譯,中信出版集團,2023年,857頁)中說:「二十世紀初,歐美藝術家擺脫了歌頌希臘和羅馬古典遺產的學術偏見,他們在許多不同的非歐洲文化的藝術或工藝中找到了新的靈感。……今天,曾被稱為‘原始’的物品被公認為偉大的藝術作品,這是二十一世紀世界觀的重要維度。‘藝術’和‘工藝’之間的界限似乎比以往任何時候都更像是被人為劃定的,同時也並不那麽重要了。」這頗能代表當下西方打通雅俗的藝術觀,在這樣的環境裏梁莊用「純藝術」眼光來看月份牌,也就不足為奇了。

蒂埃利·德·迪邦的【杜尚之後的康德】(沈語冰、張曉劍、陶錚譯,江蘇鳳凰美術出版社,2023年)一書艱澀得有趣,被認為「在論述杜尚的重要性方面,達到了令人敬畏的高度」(封底推薦語)。確實,透過康德哲學論證杜尚的「小便器」(【泉】)的形而上「高度」,很有象征意味。這裏也不妨對月份牌作某種形而上思考,求教於方家。首先,月份牌是印刷資本、藝術家與大眾合謀的文化商品,是都市美好願景的現代性幻象,卻反映了女性走向自主的歷史真實。所謂「幻象」,如「秋水伊人」的隱喻,她讓人若即若離,合乎康德的「無功利愉悅」的審美功能,即使是含情色誘人元素的作品也可作如是觀。其次,作為美術畫種之一,月份牌在數十年裏演繹美女主題的重復與變異的形式,在現代中國美術史上恐怕是獨一無二的現象,除特殊時期的原因外,體現了經濟與創作活力的穩定機制。因此像其他畫種一樣,其品質上也是多層次的。其三,月份牌始終體現以照相與透視為基礎的寫實主義,與二十世紀中國的文藝主流相一致,它不僅把中國人對「真實」的現代認知展演為富於魅力的藝術表達,更在日常意義上提醒人在都市空間中的實存性,以此作為一切行為的出發點。其四,月份牌以照相為基礎,同時也是人為的藝術,美人的形塑是中國化的,所謂「擦筆水彩」是一種「畫」法,追求比照相更逼真的效果,力圖體現中國傳統「畫裏真真」的境界。關於照相與畫的區別,正如大衛·霍克尼說:「照片中的每一部份都處於同一時刻,畫卻不是這樣,哪怕對著照片畫出來的畫也不是這樣。這個區別非常重要,這就是照片不經看的原因。」([英]大衛·霍克尼、馬丁·蓋福德:【圖畫史:從洞穴石壁到電腦螢幕】,萬木春、張俊、蘭友利譯,浙江人民出版社,2012年,72頁)

迄今為止,月份牌收集一向處於分散流動的狀態,這可能給梁莊帶來知見的局限。如她認為稚英畫室「嘗試了一種新的月份牌形式,即1900年左右在美國流行的‘長條女郎’月份牌」(300頁)。然從周慕橋作於光緒癸巳(1893年)的題為「點綴雲霞」等的四幅長條仕女畫來看,清末已有這種形式。另外,梁莊指出「鄭曼陀是第一位將女性半裸體形象引入月份牌廣告創作中的藝術家」(161頁),並提到鄭在1915年畫的【楊妃出浴圖】,卻因不見畫作而難下定論,梁莊也提到1915年12月【眉語】雜誌在【申報】刊登贈送大幅裸體美人圖的廣告,其實【眉語】1914年第一期封面的女性裸體圖即為鄭曼陀所作,估計是梁莊未曾見到,否則大可加強對鄭的早期創作的論述。此圖不僅可為鄭所創發並給月份牌帶來巨大影響的「擦筆水彩」技法提供有力佐證,且可說是後來一再論及的「露出的腋窩」的源頭。至於【眉語】作為一份女性編輯的雜誌以刊登裸體女郎為招徠手段,尤其具有社會與性別的意義,這方面文學史家作了不少討論。

另外,胡伯翔有一幅【吸煙女子】圖,為諸家圖錄所不收,僅見於蔣割荊的【逝去的時光:上海月份牌】中(見該書59頁),圖中女子睥睨的眼神、撐腰吸煙與交腿的姿態遠較【藍衣服的女人】來得狂野,張口的虎頭似含「雌老虎」的隱喻,作為月份牌美女顯得十分出挑,也展示出胡伯翔優雅風格的變異面相。

胡伯翔【吸煙女子】,約1930年代