登門拜訪著名作家王火那天,成都下起了瓢潑大雨。王火的女兒王淩熱情地前來開門,一頭鶴發的王火笑盈盈地坐在客廳,遠遠就向紅星新聞記者招手,「聽說你9點半來,我心想,這個記者可太好了,讓我不用那麽早起!」

王火(資料圖片)

今(17)日,是王火102歲生日。

往年過生日,他要和老友馬識途一起過。王火百歲生日時,108歲的馬識途為他寫下對聯:「君子之交何妨淡似水,文緣之誼早已重如山。」以此祝賀王火「升任百壽翁」。回家後,王火對老友的題字念念不忘,將對聯開啟看了一遍又一遍。

今年3月,馬老離世,老友再無相聚。今年的生日,王火準備平平淡淡過個生日。「馬老走了,他心裏難受。」女兒王淩說,「不然,他們幾個又可以聚在一起了。」

壹

嚴格來說,王火的生日是農歷七月十七。但如今大家慣常記著公歷,每年這日都會惦記著這位世紀老人,為他賀壽。王火性格豁達,不計較這些細枝末節,便順著大家的心意來過了。

王火的生日,本是幾位老友每年最「盛大」的見面之一:王火、馬識途,以及被他們稱為「年輕人」的——95歲的李致,三位老人要穿上王淩為他們買的同款紅襯衫,一起吃西瓜和蛋糕,喝「下午茶」。

聽聞記者要拍照,王淩特意為父親換上那件與老友相聚時穿的紅襯衣

三人聽力都不好,就用WordPad交流,你寫一句,我寫一句,寫滿了,擦掉又繼續。

王火與馬識途,情誼堪比李白汪倫。馬識途的【夜譚續記】,王火為他提筆賦詩,其一詩雲「淡水之交數十春,潭深千尺比汪倫,同舟共渡風雷夜,相見無言勝有聲」;馬識途贈王火書法,其中一首就是李白的【贈汪倫】,被王火掛在了自家客廳。

王淩回憶,馬識途去世那夜,她接到了馬識途女兒馬萬梅的電話。顧及父親的身體,她沒敢讓王火知曉。等到第二日,王淩思來想去,擔心與其讓父親日後突然發現,不如還是把馬老去世的訊息告訴他。

因王火有每日看報的習慣,那日,王淩把登了馬識途訃聞的報紙放到父親面前。

王火視力不好,左眼早在幾十年前就因為頭部受傷而幾乎失明,右眼也只剩零點幾的視力,看了半天,看不清,指著馬識途的訃聞,問王淩:「這寫的是誰呀?」

王淩不回答。王火又自己看了報紙好一會兒,才發現那原來是好友去世的訊息。

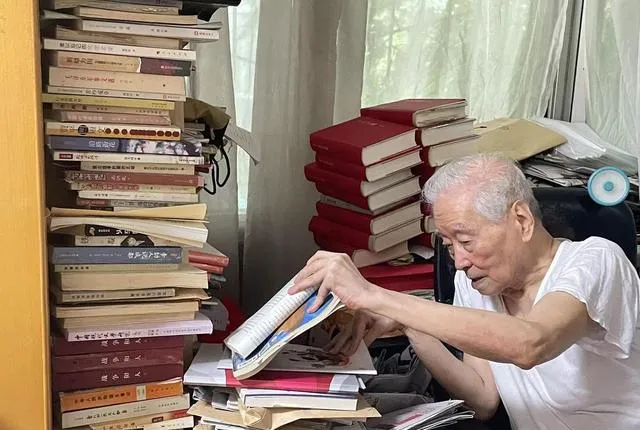

王火在他的書房

「我的大部份好朋友、我的同學們,都過世了。」王火重感情,身邊的好友一位位故去,讓他感到孤獨和寂寥,「現在我的好朋友——馬識途,也走了。」

他還有一位故友張希文(筆名馬駿),兩人相識於1944年,是復旦大學新聞系的同班同學。當年王火來成都,就是因為時任四川人民出版社副總編的張希文寫信邀請他來「一起做番事業」。

2004年,81歲的張希文因病去世,王火流著淚寫下【今宵別夢寒】一文,悼念老友:「他火化那天是10月11日。21年前,正是這一天深夜,他在成都車站月台上接我到來……」

「現在只剩下李致,他90多歲,還年輕,他(身體)還行。」王火嘆息一聲,隨即又笑了笑,「我老了,已經玩不動了。過去大家常在一起吃飯,現在我總是在家睡覺。」

王火的部份藏書

一旁,王淩壓低聲音對記者說,「別看現在跟你提起馬老,他看起來沒什麽反應,等你走了,他又會一個人難過!」

貳

兩個月前,王火剛做了手術,「腸子的一層膜被磨破了」,如今恢復得挺好。每天早上睡醒了,要先看【參考訊息】,再讀其他報紙和書籍。閑下來要給還在念小學的重孫講故事,「諸葛亮的故事他最愛聽,總讓我帶他去武侯祠」,晚上得看了【新聞聯播】再睡覺。

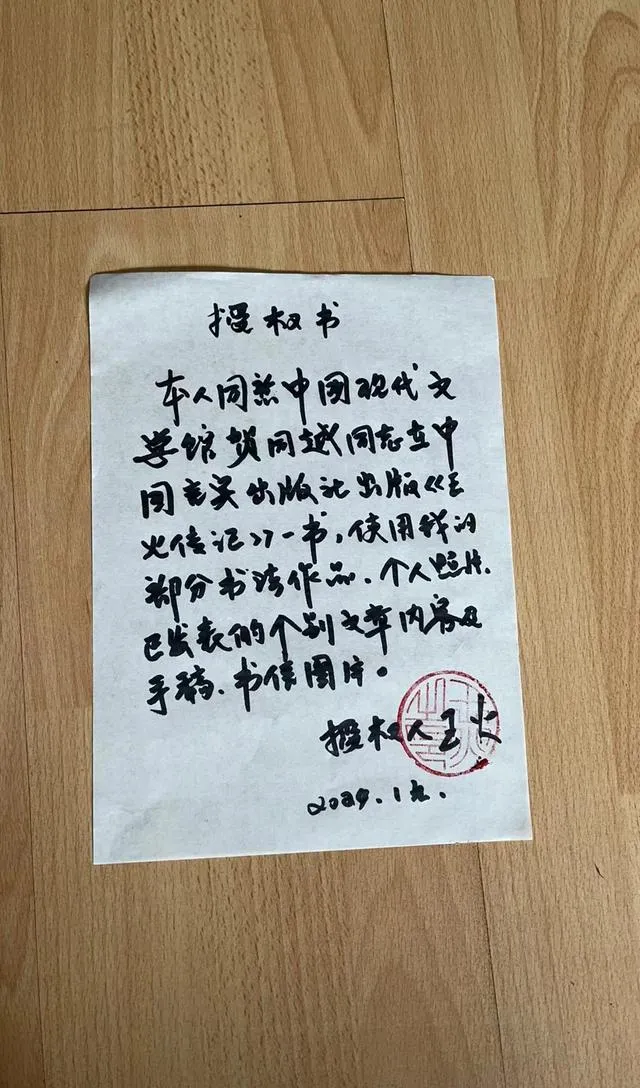

2014年,王火將整理好的自己的手稿、信劄、字畫、著作等4000多件珍貴文獻資料,捐贈給中國現代文學館。此後,中國現代文學館建立王火文庫,以供文學研究。今年一月,王火又授權中國現代文學館在自己的傳記中使用他的書法作品、部份文章、手稿書信和個人照片等。王淩說,這部研究王火的作品將在中國言實出版社出版,已經簽訂了出版合約。

王火簽署的授權書(圖據王淩)

作家的家裏,最不缺的自然是書。王火帶記者參觀他的書房。書桌上、地板上、門後面堆滿了各種書籍、報刊和其他資料。他小心地繞開書堆走著,從門口到書桌前,竟堆出了曲徑通幽之感。

王火給記者尋找他的書

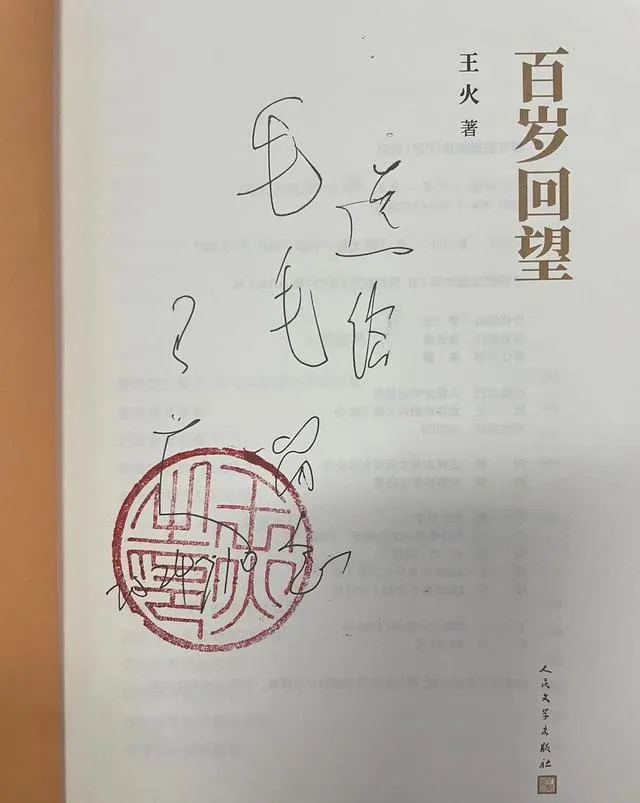

書堆最上面,擺放著一本攤開的【百歲回望】——這是去年人民文學出版社為王火出版的回憶錄,開篇第一句話就充滿了傳奇:「我一生中有過許多奇怪獨特的遭遇,父親的失蹤就是其中之一,而且還是一個至今未能得到解答的謎。」

王火的父親王開疆(1890-1940),是20世紀初上海灘著名的大律師,曾創設了國內最早的律師事務所,還與徐謙等人創辦了上海法政大學。1940年,因為堅決不為汪精衛的日偽政府做事,王開疆被日偽特務盯上,最終在去往香港的郵輪上蹈海殉國。

王火把這本【百歲回望】送給記者,準備簽名時,一連在抽屜裏找了4支筆,都沒有墨水;直到第5支才順利簽下名字。王火大笑:「看吧,我說我不寫(作)了嘛!」

「我現在過得很自由!很好!」年輕時顛沛,老來被女兒悉心照料,王火百歲高齡仍身體康健,精神矍鑠,樂觀豁達,總是笑呵呵的模樣。

問及長壽秘訣,王火說是「想睡的時候就睡,想起來就起來」。

至於是否運動養身?王火一笑:「我跟你說實話啊,我天天都在講‘今天要運動’,但每天都沒有運動!」

但他又把手臂舉起來,展示他的肌肉,幽默地說:「我這個肌肉很棒的,不像有些老頭子,只剩排骨了。」他好幾次提起年少時期參加學校運動會,「打籃球、排球,踢足球,我參加50公尺、400公尺,經常是冠軍。我之前身體很好。」

聊到興起,王火擡起腿,習慣性地想翹「二郎腿」。王淩一記「眼刀」,不用多說一個字,王火趕緊把腿放下,笑了起來:「看吧,我受她‘管制’。」如今,王火一切大小事都交給女兒安排,連線受記者采訪,都要開玩笑說「是我家‘統帥’下命令了」。

家裏客廳擺放著妻子淩起鳳的照片

王淩照顧父親,細心又嚴厲。王淩這個名字取自王火與妻子淩起鳳的姓,浸潤了一位父親對妻女最深沈的愛意。2011年,淩起鳳病逝於成都,她年輕時的照片,一直放在客廳最顯眼的位置。

三

「你當記者,累不累?」采訪間隙,王火不時好奇提問。回憶起年輕時自己當記者的經歷,他感嘆,「我們那時候當記者,審日本戰犯,時間是不固定的,不能吃飯,我只能帶點幹糧在身上!」

當年,18歲的王火輾轉至重慶,後以第七名的從成績考取了復旦大學新聞系,師從著名學者蕭乾,還擔任過陳望道的助教。

1945年,日本戰敗投降,王火成為全國第一個報道南京大屠殺的記者,寫出一系列有關南京大屠殺幸存者和審判日本戰犯的重磅報道。

「審判(日本戰犯)和槍決的時候,我都在場。」王火回憶,當時新聞系的教授多是各大報刊的主編,他毛遂自薦去當記者,「我挑的都是大報紙,【大公報】【時事新報】……我寫完稿子拿給他們看,他們很滿意。我說我不要錢,發表了寄給我一份報紙就好。」

新聞前輩們也喜歡這位文筆好、肯吃苦的年輕記者。後來,王火接連采訪了三位南京大屠殺的幸存者:梁廷芳、陳福寶和李秀英,寫成長篇通訊【被侮辱與被損害的——記南京大屠殺中的三個幸存者】,發表之後,轟動一時。

特別是李秀英,日本兵在她臉上和身上刺了整整37刀。後來,王火多次看望李秀英,「她叫我‘王同誌’。我去看她,她留我吃飯,我說我不吃,看看就走了。我們變成好朋友了。」

抗戰八年,王火親眼目睹了戰與火、血與淚,所愛所恨結合著滿腔鬥誌發酵、沸騰、奮力呼喊,他感到「不吐不快」。他下定決心,要用一部長篇小說反映那段可歌可泣的歷史;他為自己取了王火這個筆名(他原名王洪博):「因為高爾基講過一句話:用火燒毀舊世界建設新世界。火字簡單明亮,轟轟烈烈。」

王火年輕時照片

那段時間裏,王火每天工作十幾個小時,雄心勃勃地創作了120萬字的初稿,原名為【一去不復返的青春】。小說中,在南京大屠殺慘案裏,寧死不屈的婦女形象莊嫂,原型就是李秀英。但因在動蕩歲月受到批判,王火在無奈和絕望中,將手稿焚毀。

直到上世紀80年代初,在人民文學出版社編輯於硯章的鼓勵下,王火重新寫作了這部小說。

那時的王火已患上高血壓,精力早已比不上當年。在一次前往出版社的途中,為救一個大雨裏掉進深溝裏的小女孩,他的頭部撞到一根鋼管,導致顱內出血、左眼視網膜受傷。167萬字的【戰爭和人】三部曲,第二部【山在虛無縹緲間】和第三部【楓葉荻花秋瑟瑟】就是在他左眼失明的情況下完成的。

「我當時就想寫快點,我怕我老了,時間不夠用了,人不在了,書也出不出來怎麽辦。」回憶至此,王火用手指指頭上因那次受傷留下的小坑,示意記者摸摸看:「(現在)不疼,當時疼!」

1997年,【戰爭和人】榮獲第四屆茅盾文學獎,成為經典。王火說,這本書裏有自己生活的影子,也有父親的影子。他手撫身旁紅色封皮的【戰爭和人】全三套,笑起來:「嗯,現在看來,這書好像還行!」

紅星新聞記者 毛渝川 任宏偉 編輯 李潔

(下載紅星新聞,報料有獎!)