作者:Tim Pelan

譯者:陳思航

校對:Issac

來源:cinephiliabeyond.org

破碎的敘事、扭曲的感知、壓縮的時間——導演/編劇凱瑞斯托弗·諾蘭不會滿足於一條直線,只要有機會,他就會呈現一套莫比烏斯環。他的【記憶碎片】獲得了多項大獎提名,這是一部突破性的熱門作品,也是一部「神經黑色」電影。

【記憶碎片】

在這部作品中,這位英國文學的畢業生,首次真正嘗試呈現他所謂的「占有體驗」。在這種作品裏,讀者可以反復地重新閱讀,直到他們滿意自己對作者意圖的理解。

【記憶碎片】的「回溯」敘事是個令人費解的謎團,每次重看都會有所收獲。諾蘭以一種創新性的方式,推動著敘事的限制。在他看來,這些限制阻礙了電影的發展,未能與電影的其他層面保持一致。

【記憶碎片】根據他的弟弟強納生·諾蘭的短篇小說【死亡警告】改編。故事的情節圍繞著萊納德·謝爾比(蓋·皮爾絲飾)展開,謝爾比頭部受到重擊之後,無法充分地獲取新的記憶。

有一次他在浴室中醒來的時候發現,妻子已經死亡。於是,他在南加州那塵土飛揚的地下世界收集證據,想要指控那個他認為殺死自己妻子的男人——難以捉摸的約翰·G。他到處給自己留下便條,並透過全身的紋身來追蹤事件。

萊納德得到了酒吧女招待娜塔莉(凱瑞-安·莫斯飾)的幫助,但同時也受到了他們的阻礙。萊納德想要揭示的東西,隨著電影的進展(或者說回溯)漸漸地暴露了出來。這是一個故意忘記真相,從而有理由繼續生活的角色——萊納德被困在了當下。

或許正因如此,諾蘭將自己的制作公司(自【記憶碎片】時期草創,他如今是制片人的妻子與他合作)叫做「Syncopy」(意為創造無意識狀態的昏厥情境)。諾蘭希望你在他那神奇的夢幻劇院(電影院)中,沈浸在他的作品世界裏。

他曾在那部超低預算、醞釀已久的處女作【追隨】中,探索了三重的時間線。而在【記憶碎片】裏,他進一步挑戰著自己和觀眾,講述了健忘癥患者萊納德的探險之路。

2008年,當他接受Total Film的采訪時,他說道:「在電影中不存在所謂的第一人稱語法。在小說中,你可以抓住讀者,將他塞到一個人的腦子裏,這是非常標準的技巧,也是難以置信的工具。在【記憶碎片】中,是沒有定場鏡頭的。每一場戲都從內部開始。我的想法是,我希望透過這個角色獲得主觀體驗:他不知道自己是如何進入這個房間的,他也不知道這四面墻外面是什麽。每次他走進一個房間,你都希望攝影機可以架在他的肩膀上。他僅僅是在探索這個房間。這樣一來,你就會用各種特寫,試圖透過周圍的小細節達成一定的質感,這就是他那個世界的範疇。」

泰迪不屑一顧地將萊納德稱作「自己那種浪漫追求的英雄」,他的妻子已經一動不動,可以說,她已經不在考慮範圍內了,變得更容易照顧了。接下來的困惑是,我們不知道萊納德和他與泰迪聊起的「薩米·揚基斯」是不是同一個人,此人也患有短期健忘癥——萊納德曾是一名保險調查員,他調查過薩米的情況,想知道他的病情是否需要賠付。

這些看似矛盾的情節,讓人感到更加困惑。薩米那位患有糖尿病的妻子,並不確定他的狀況是否真實。她一再要求薩米給她註射胰島素,但他因為健忘癥,反復地註射了過量的藥劑:最終,他的妻子陷入了致命的昏迷。

【記憶碎片】中出現了許多冷峻的偵探黑色電影中常見的意象:孤獨的主角、偏執的狀況、骯臟的場景、畫外音、對自己也對「我們的主人公」撒謊的人物。但是,諾蘭雖然使用了黑色電影的風格,但他利用獨特的電影結構,顛覆了這些慣例,讓它們顯得煥然一新。

萊納德不僅是個與時俱進的人,也是個與技術脫節的人:他隨身攜帶著一份龐雜的、不完整的檔,這些文本與他被殺的妻子有關。他給自己寫下了無窮無盡的便條,不知如何使用那些對他來說非常新奇的技術。

泰迪告訴他:「你不知道你是誰,你也不知道事後你到底變成了什麽。你在四處遊蕩,扮演著偵探……你甚至不知道這是從什麽時候開始的。」【記憶碎片】呈現了一套冗長的「倒敘調查」敘事。

它從謀殺案的解決方案起步,追溯其軌跡,去掉敘述中任何的確定性——我們不知道萊納德是不是薩米,我們也不知道他是否在自己的公寓裏殺死了妻子。爭論仍然不斷地爆發。

萊納德無法召喚出任何新的記憶,所以他的自我意識是可塑的,它取決於我們在電影中的位置。他有時是傲慢、自信的保險調查員,有條不紊、沈著冷靜;在黑白鏡頭中,他會反思自己是否被操縱;在彩色的、「當下」的場景中,他非常狡猾,時刻處於一種領先的位置。

至於諾蘭對於萊納德失憶的闡釋是否準確,我想起電影上映的時候,一位認知心理學家在網路論壇發表了一些有趣的言論:「萊納德可以無限期地記住他腦中的任何事情,只要他願意的話。」

但是,如果車門砰地響了一聲,他可能會分心片刻,於是一長串的想法就會脫軌。這種順行性遺忘癥與其說是無法記錄新的記憶,不如說是有意識地體認到新的狀況。有一次,萊納德與娜塔莉發生爭鬥之後,揉了揉自己的拳頭,他意識到自己好像撞到了什麽東西,但他已經記不清了。

蓋·皮爾絲將自己的角色描述成「一個突觸,實際上更像是一條神經末梢,對周圍的一切作出反應,並試圖保持某種控制。」在這種控制中,很大一部份在於他相信自己對於妻子之死的最終記憶——盡管他盡了最大努力,還是「沒有忘記你的想法」。所以,這個角色具有某種雙重性。

首先,他具有闡釋性,他像是一本行走的線索記錄,可以用來揭開最終的謎底。然而,在他潛意識中的某處,隱藏著不願繼續前行的想法,他會記下泰迪的車牌,用來偽造證據。

皮爾絲對於自欺欺人的概念很感興趣。「我對人腦中發生的一些沖突很著迷。他們對於自己的理解,以及他們認為自己理解的東西之間,會產生一些沖突。他們向別人展示的東西,以及向自己展示的東西,也會出現沖突。突然之間,這個角色的上述元素都得到了加強。他在做一些怪異的事情,透過紋身告訴自己一些事情,試圖徹底否認自己情緒狀態中存在的某些因素。」

美術指導佩蒂·波德斯塔用一周的時間來設計紋身。它們被畫在包肉紙上,那可以作為某種轉印物,最終將紋身印在皮膚上。然後,就可以對紋身進行潤色與處理。塗抹紋身需要幾個小時的時間。如果皮爾絲在淋浴的時候不去用力擦洗,它們可以持續五天。

這不僅僅是與妻子之死相關的線索(約翰·G奸殺了你的妻子),而且也包含了一些世俗的指令。譬如他肚子上那個名為「吃」的倒置單詞。紋身也指導他磨煉自己的心智——調整你自己。此外,他還為自己創造了自洽的狀態,寫下了諸如「記憶就是背叛」之類的忠告。

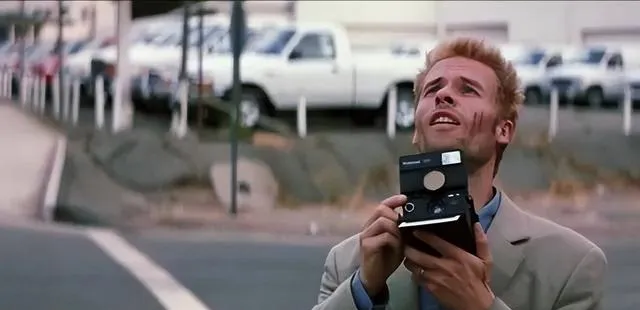

寶麗來相機和萊納德拍攝的快照,可以說是這部影片的另一個重要的線索。諾蘭擔心公司不會批準他使用這些東西。

他們用攝影機拍攝的圖片品質要超過萊納德的快照,「但我想讓他們拍得爛一點。這些照片本身也有令人毛骨悚然的特質——缺乏細節,顏色怪異。」皮爾絲最後把它們疊了起來,然後從夾凱瑞掏了出來。仿佛這是健忘癥病人的佩槍或勛章。

諾蘭從來都不是很喜歡故事板。「大多數故事板都是按照慣例繪制的,它們有一種漫畫書的感覺。這與你要把相機放在哪裏,你要使用什麽鏡頭,沒有太大的關系。」馬克·布里斯托還是繪制了一些故事板,用來呈現那些難以用回溯順序傳達謀殺的情節。

「一般來說,」諾蘭回憶道,「我非常擅長在腦海中一格格地想象事物。但在某些地方,我很難傳達出自己想要的、實際的東西,因為它們涉及一些具體的效果。在這種回溯性的敘事結構中,將鏡頭當作圖片是很有幫助的,這樣我就可以調整它們發生的順序。」

在推銷這部電影的概念時,諾蘭自己說道,對於觀眾來說,闡釋【記憶碎片】最簡單的方式,就是將它看作是一部反過來講述的黑色電影。雖然影片本身其實比這種定義精細得多。「如果你畫出時間線,你會看到一些交叉口。如果按照時間順序排列這些素材,黑白素材會向前運轉,並且在最終的場景中切回彩色畫面。正因如此,我們看到了這種交叉口式的轉彎。」

「你永遠找不到自己在時間線中的位置,因為不存在真正的時間線,」強納生·諾蘭說道,「如果這是一部完全倒過來的電影,你可以將二維的時間線翻轉過來,觀看正序的故事。但這部電影不是這樣的。最後,你會意識到這部電影其實不是在倒退,它就像是一條莫比烏斯環。」

實際上,這部作為整體的影片,是一整套連貫的「轉折」。你需要理解萊納德那種交叉的視點。一邊是當下的、翻轉的、主觀的彩色段落,一邊是向前運轉的、黑白的、客觀的敘事,在後者中,他是一位不可靠的敘述者。

順道一提,這部影片在片尾使用的歌曲是大衛·鮑伊的【空中之物】,這是一首恰到好處的片尾曲。「你有一個如此突然的結局,你處於如此緊張的境地,所以你需要非常活躍的配樂,超越影片本身的狀態,才能為影片釋放這種張力。雖然故事的結尾讓你非常緊張,你也得向觀眾發出一切已經結束的訊號。它會讓你立刻解放出來,客觀地思考這部電影,在你的腦海中處理它。」

諾蘭無法確保自己能使用最初選擇的歌曲——電台司令的【偏執機器人】。不過,他發現鮑伊和蓋·皮爾絲的經紀人是同一個人,所以就向鮑伊寄了一份劇本,最終獲得了他的使用批準。

同為導演的史蒂文·索德伯格被【記憶碎片】的概念與完成度所打動。他擁護這部電影,並在他認識的發行商中遊說。最終,從未發行過一部影片的Newmarket冒了一次險。索德伯格利用他在華納兄弟的影響力,為諾蘭爭取到了美版的【失眠癥】,因為他知道自己會很感興趣。

【失眠癥】

他告訴諾蘭:「你已經承受了一位年輕導演所能承受的最艱難的處境:你與那些電影明星一起,依據緊湊的時間表制作了一部制片廠電影。你以前從未在那個世界裏工作過。從現在開始,唯一能夠限制你的東西,就是你給自己的思想設下的限制。」

噢,我說到哪兒了?