潮新聞客戶端 記者 馬黎

【1】

1187年,南宋都城杭州。

河南人李迪去宮廷畫院上班,路過一處坡地,叢竹之中,枯枝斜立,一只灰白的鳥站在樹枝的頂端,安靜地凝視。

這不是他第一次在杭州見到這種鳥了。雖然不知道名字,但太熟悉它的特征和習性了,他決定這次要畫下它。

【雪樹寒禽圖】,名字取好了。左下方落款:淳熙丁未歲李迪畫。

陰寒冬日,積雪未消,一只鳥立於樹枝的頂部——800多年後,在【宋畫全集】裏看到它,我只能這樣描述,一只鳥,叫不出名字。頂多加一個灰白色的描述,頂多頂多,再加一個 「孤獨地」。

【南宋】李迪【雪樹寒禽圖】(上海博物館藏)

2022年4月11日,浙江美術館9號展廳。「盛世修典——‘中國歷代繪畫大系’先秦漢唐、宋、元畫特展」上,1500余件先秦漢唐、宋、元畫精品的高保真調圖校色打樣稿,正在展出。

這天晚上7點,我的同事章咪佳邀請鳥類學家、浙江省博物館館長陳水華,為錢江晚報讀者做了一場專屬導覽,主題很特別:「宋畫的‘看’法——紙絹上的鳥世界」。

此前,很少有人從自然科學尤其是鳥類的角度,切入宋畫的世界。陳水華沒有事先看過展廳,從小喜歡藝術的他,原本就對幾幅著名的宋畫裏出現的鳥,諳熟於心。比如趙佶【芙蓉錦雞圖】【桃鳩圖】【五色如麗圖】,黃荃【寫生真禽圖】等。

他事先做了一些科普準備,比如李安忠【竹鳩圖】,其實畫的是一只伯勞。惠崇【秋浦雙鴛圖】(三年級的小朋友和家長們就開始笑了,惠崇,我認識),很多人又被題目騙了,以為畫了一對鴛鴦,其實是一對綠翅鴨。綠翅鴨雄鳥的最大特點,頭部棕紅色,最關鍵是那道獨特的墨綠色「眼線」——過眼紋。惠崇完全寫實。但自然博物知識相對弱的乾隆帝,卻把它錯認成鴛鴦,還改了畫名。

【北宋】 惠崇 【秋浦雙鴛圖】(台北故宮博物院藏)

從事近30年鳥類學、生物前進演化學,面對一幅宋代花鳥畫,陳水華自然可以看出常人無法看見的隱秘的知識點,這是專業所長。但前提是,800多年前的這只鳥——還是畫中鳥,是否「真實」,也就是說,是否來自現實世界?如果走形變樣,如果藝術誇張且帶有「作者標簽」,比如跟八大山人一樣畫了一只翻白眼的鳥,鳥類學家也無從談起,反而有點鉆牛角尖。而且,藝術這件事,大家的慣性思維,似乎不能完全用理性來識讀。

宋畫卻不同。

宋畫的特點,藝術界早有共識:寫實主義。要推代言人,通常認為是山水畫,比如北宋李成和範寬的全景山水畫,巔峰級別。陳水華也早就聽聞宋畫寫實,不過對於花鳥畫,沒有很高的期望,因為現實已經狠狠打擊了他。比如,對於我這類鳥盲,理工男做過機率統計——

世界上目前有鳥類1萬多種,中國有分布記錄的就有1500余種。對於絕大多數人來說,日常接觸的鳥類並不多,大約在100種。如果連目光偶然所及,沒有任何印象的也算,估計在200種。而普通人真正認識,並能夠說出名字的鳥類物種,一般在10種以內。

一個可悲的數位,也是現實。

在這次導覽前,陳水華也接觸了不少現當代花鳥畫,其中的鳥類種類同樣少得可憐,和普通人認識的鳥類種類數量不相上下。

那晚,經過李迪的【雪樹寒禽圖】,記者照例請他講講畫中的這只鳥。

粗粗一看,身上灰色,一只灰伯勞。

伯勞,就是「勞燕分飛」的那個勞,在中國有14種,現在的花鳥畫家已經很少畫了。但過了幾天,他仔細看了【宋畫全集】,在鳥身上不斷放大,放大,再和圖譜做對比,發現不是灰伯勞,而是一只楔尾伯勞。

楔尾伯勞(錢斌攝)

在中國分布的伯勞中,楔尾伯勞分布較廣,但不是最常見的。800多年前,南宋都城杭州,最常見的伯勞,應該是棕背伯勞,即便在城區,也極易見到它的身影。但是,包括李安忠【竹鳩圖】在內的三幅以伯勞入畫的宋畫,全都是楔尾伯勞。

「或許,宋代以來,楔尾伯勞的族群數量確實發生了很大的變化,以至於被棕背伯勞反超了。」

而李迪那天在杭州看到的,是一只正在越冬的楔尾伯勞。因為楔尾伯勞在東北和華北一帶繁殖,在華東和華中一帶越冬。這是屬於它的遷徙習性。我們並不能在所有季節看到所有鳥類。

他有點驚嘆。這一刻,自己或許比所有人更接近於一種真實——在科學家眼裏,沒有絕對的真實。他看到了李迪所看到的那只楔尾伯勞,回到了800年前的現場。

還有二次驚嘆。

李迪畫的伯勞,為什麽立在枝頭——我肯定不會問這個問題,普通人不會覺得奇怪,鳥不就是站在枝頭的嘛。

伯勞愛吃肉,以昆蟲和小型兩棲爬行動物為食,比如青蛙、蜥蜴,所以他有個外號:雀中猛禽。但是,伯勞沒有利爪,也沒有尖銳的喙,撕不開肉,怎麽辦?

它有辦法。

伯勞很喜歡站在這種長有荊棘的樹上,把獵取的小動物穿在荊棘或者細枝上,借助樹枝的刺,撕扯食物,這是屬於它的特殊習性。

李迪的畫,寫實到了這種程度。不止它,李安忠【竹鳩圖】裏的伯勞,也是停在荊棘枝頭——可惜後人不認識它,認成了斑鳩。

紅尾伯勞捕食壁虎(孫蘇納姆攝)

這就是宋畫裏伯勞往往和荊棘或帶刺的枝條同時出現在畫中的原因。宋代花鳥畫家,不止講形——形態特征,還如此講理——鳥類不同的行為、生活環境、生態習性,符合常理,而不是隨便畫畫。

他們究竟是怎麽做到的?

【2】

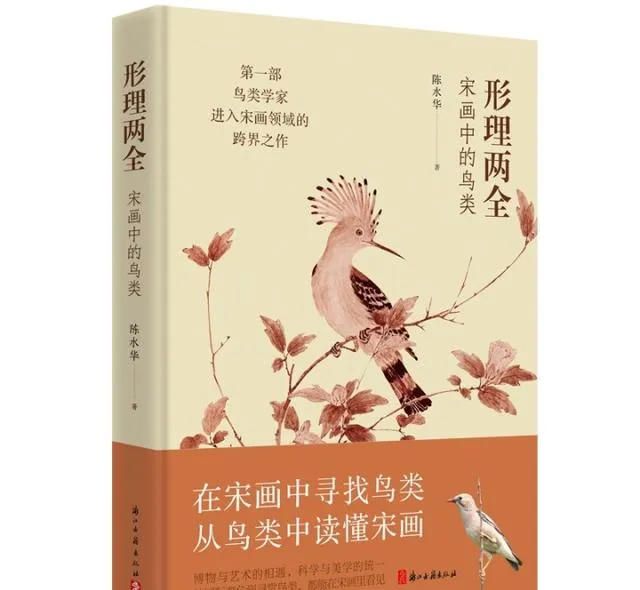

形理兩全——那次導覽的兩年後,2024年的今天,也是初春,這位鳥類學家使用了一個書畫愛好者熟知的術語,寫了一本跨界之作【形理兩全——宋畫中的鳥類】,由浙江古籍出版社出版。

那場導覽做了線上直播。鏡頭裏,我們看不到陳水華內心的波瀾。如果此時要做一個心理小劇場,氣泡裏,全是他的吃驚。

展覽似乎有意識地放入了很多花鳥畫,怎麽走兩步,又是鳥?就像李迪的楔尾伯勞,畫中的鳥,他基本上都能一眼認出來。而且,現場就能夠辨認出具體的物種,比他想象的要多太多。

一個藝術展覽給科學家的思考,不僅是發現了什麽。他反而回到了藝術的本質問題:宋畫究竟是一個什麽樣的面貌?

山水畫在宋畫達到了巔峰,我們更多提到的是它的精神、意境和筆墨,那麽,既然宋畫的氣質是寫實,但山水,就像蘇軾說的,是「無常形之物」,如何寫實?我們無法直接對應實物,也無從判斷畫家描繪的是自然的山水還是心中的山水。人物畫也是如此,缺乏參照,我們也不知道有多寫實。

而花鳥畫的寫實程度,從一個展覽裏,就已讓他如此驚訝,有太多他以前所不知道的盲點。

「現在我們大量談論中國書畫,我覺得不一定完全了解中國書畫是怎麽發展過來,怎麽傳承過來,我認為這也是中國藝術評論的一個痛點。談論任何東西,理性很重要,當然理性本身也沒有很嚴密的邏輯,有時候邏輯其實是依托在你的信仰裏面的,但我們還是要依靠我們有限的理性去破解。」

想到這裏,陳水華也被自己震驚了。藝術是可以用理性去談論的嗎?

不急著回答。他首先要做一件事,系統觀看和研究【宋畫全集】。

保存至今被稱為宋畫有約2000件,散布於中國、美國和日本等的數百處收藏單位或個人。2005年,浙江大學和浙江省文物局共同主持啟動了「中國歷代繪畫大系」編纂計畫,其中就包括了最先啟動的【宋畫全集】,至2019年出版8卷23冊,收錄海內外102家文博機構的1014幅作品。

【宋畫全集】的出版,使我們得以看清了存世宋畫的基本面貌。或者說,它讓我們有了一個基本概念:什麽是宋畫。

「大家都看宋畫,但是這些宋畫全在世界各地零散,在傳承的1000年以來,沒有一個人把這些圖拼在一起,【宋畫全集】給了一個機會。當這些圖全部拼在一起,整體面貌就呈現了,跟看單個的面貌完全不一樣了。【宋畫全集】給我系統談論宋代花鳥畫提供了基礎。」

開啟筆記本,他寫了一個日期:2022年4月15日。那場導覽後的第四天,他開啟了【宋畫全集】,拍下了第一張花鳥畫的照片。

仔細觀看,再對比鳥類圖譜,展廳裏的吃驚,有了進一步的延續——甚至糾正,這意味著更震撼的發現。

在展廳看宋徽宗【竹禽圖】時,他以為是白腰文鳥,回來仔細看【宋畫全集】,放大、放大——不對,鳥的腹部,有濃密的暗色鱗斑。這是白腰文鳥的近親斑文鳥,鱗斑是它區別於親戚的主要特征。

【北宋】趙佶【竹禽圖】(美國大都會博物館藏)(局部)中的斑文鳥

陳水華拍的斑文鳥。註意腹部的密集恐懼癥,宋徽宗的畫裏也有

故事到這裏沒有結束。

我們不知道——陳水華知道,斑文鳥的大小,只有10厘米,手掌那麽大,而且活潑好動,宋徽宗居然能觀察得如此細致。

問題來了,他是怎麽寫生的?

這個看似簡單的問題,似乎沒有人回答過。

陳水華想,很可能是宮廷所養,斑文鳥是中國傳統的籠養鳥類,但也不排除野外所得,如果真是這樣,「恰能被深宮中的徽宗皇帝所見所繪,經900多年的歲月,又為我們所觀賞,確是一件幸事。」

不過,文藝歸文藝,科學家依然想破解這個千年來都無人回答的問題。宋代畫家畫鳥,分幾步?鳥從哪兒來?是直接對著鳥寫生,還是先觀察再回家畫?

我們暫且把這位畫家稱為A。

A攤開畫卷,近17公尺長,相當於三級跳世界級運動員的水平,作為一幅畫可以說是鴻篇巨制。按四季,A依次畫了60多種花卉,中間還點綴描繪了8種鳥類,以及昆蟲若幹。

鵲鴝、八哥、金翅雀、翠鳥、大山雀和暗綠繡眼鳥單獨出現,麻雀和黃雀各畫了一對。現實中的黃雀,雌雄異型,在外表上有明顯區別,A看著眼前的這對夫妻,如實表現。

【百花圖】(局部)中的鵲鴝

畫中有一只鵲鴝,常被人錯認成喜鵲,兩位長得很像,尤其在黑白水墨畫裏出現,普通人傻傻分不清。但A知道,鵲鴝的尾巴沒有喜鵲長,嘴型沒有喜鵲厚——當然,這也不是明顯區別,可能不值一提。

陳水華拍的鵲鴝(雄)

陳水華拍的喜鵲。和上圖的鵲鴝對比一下,普通人很難看出區別。

最大的區別,普通人幾乎不知,喜鵲的體型比鵲鴝大——A絕不會虛言。他的了解,精確到了數位:大20厘米。

可是,20厘米的現實差異,需要這麽死心眼在畫作中體現嗎?藝術創作,仿佛不缺這20厘米的表達。

800多年過去了,我們至今不知道A是誰,【宋畫全集】裏為佚名,定名【百花圖】,故宮博物院藏。800多年來,我們多數會用各種形容詞,疊加贊嘆畫家的構圖精巧,形態逼真。

但科學家陳水華,拿起了一把尺子。

還沒有人對宋畫下此「毒手」。他測量了【百花圖】裏的每只鳥的大小,發現和現實中幾乎接近。

鵲鴝19厘米(現實19-22厘米)、黃雀11.5厘米(現實11-12厘米)、八哥20厘米(現實23-28厘米)、金翅雀11厘米(現實12-14厘米)、翠鳥12厘米(現實15-17厘米)、暗綠繡眼9.5厘米(現實10—11.5厘米)、大山雀10厘米(現實12-14厘米)、麻雀13厘米(現實12—15厘米)。

佚名【百花圖】中鳥的尺寸VS今天鳥的尺寸

答案,在800多年——永遠不會變的數位裏。

A畫了一只鵲鴝,而不是喜鵲。陳水華感嘆,這就是求真務實的宋代花鳥畫,求真務實到強迫癥的地步。

20厘米的差距,在宋畫中失去了藝術濾鏡,如此較真寫實。拿著「尺子」,陳水華發現,追求原大的特點,在宋代尤其是北宋非常普遍,包括黃居宷【山鵬棘雀圖】、崔白【雙喜圖】【蘆雁圖】和【竹鷗圖】、李迪【楓鷹雉雞圖】和【雪樹寒禽圖】、趙佶【桃鳩圖】【竹禽圖】和【鴨圖】等等,都是如此。而原大的傳統,可以追到五代黃荃,他的【寫生珍禽圖】裏的24只動物,形態逼真,大小比例基本參照這些物種的實際大小,類似今天的動物辨識圖鑒。

黃筌【寫生珍禽圖】裏的鳥

對比上圖黃筌畫的鳥,跨越千年,鳥,還是那只鳥,沒有任何改變。這兩張九宮格一對比,很震驚,書裏有。

我們經常提到寫生。許多論者認為中國古代畫家所謂的寫生,主要透過「目識心記」,觀物之形,觀物之理,回家以後憑記憶下筆。顯然,宋代花鳥畫連細節都做到如此精準,是絕對不可能靠記憶的。

陳水華認為,對著實物描繪幾乎是必需的,寫生是宋代獨特的標簽,這種死心眼的寫生,更強調物件是否直接來自現實,而宋代花鳥畫家真正做到了「師法自然」。

他們到底是怎麽畫鳥的,破案至此,只回答了一半:對著真鳥畫的。那,方法是什麽?

陳水華繼續破案——我們都知道,那些野生鳥類活潑好動,和人保持一定的距離,轉瞬即逝。不要說定形定型,連看清都十分困難。難道弄死?也不行。宋代畫家筆下的鳥神態如此生動,而且,每一種鳥類都有其特定的站立、飛行和活動姿態,只有抓住了它們特有的姿態和神態,才能栩栩如生。所以不可能是「死」畫的。

那怎麽畫?

【宋】佚名【繡羽鳴春圖】(故宮博物院藏)

一只白鹡鸰,目視前方,張嘴啼鳴,腳被一根細線牽著,綁在一塊小小的湖石上。

畫家B看著眼前景象,把白鹡鸰腳上的這根線都畫上去了。

大型社死現場即視感。

這麽做的不止這一位,在故宮博物院藏佚名【馴禽俯啄圖】 中,麻雀的腳上也有這麽一根細線。

【宋】佚名【馴禽俯啄圖】(故宮博物院藏)

困惑或許解開了。陳水華認為,這些古代的畫家,很可能是活捕這些鳥類,然後用一根細線綁在其出沒的生境中,或地面,或樹枝上。任由跳躍,任由觀察,形和神都兼顧到了。

事實上,早期鳥類攝影師,由於用底片拍攝,為了準確拍攝鳥類在野外生存的照片,又不至於浪費底片,也常采用這一方法。把鳥活捉了,用細線綁在樹上,任由拍攝。但宋畫中,大多數情況下細線被畫家隱去了,除了這兩位不知名的強迫癥畫家。

因此,像白頭鵯扭動身姿的內行吃相(北宋王定國【雪景寒禽圖】),都能像今天的觀鳥愛好者拍照一般準確描繪,宋代畫家如果不是親身仔細觀察,是無法定格描摹的。

剛才【繡羽鳴春圖】裏的白鹡鸰,腳上多了一根線,但眼睛裏少了一根線。

陳水華在那次導覽裏發現,好多畫都出現了白鹡鸰。鹡鸰屬於常見鳥類,只是普通人不太認得,他回去一看,宋畫中出現了9次之多。

仔細觀察幾幅鹡鸰圖,他又發現一個現象,這些白鶴鸰長得不一樣。如【鹡鸰荷葉圖】和【疏荷沙鳥圖】中的白鹡鸰,過眼有一條黑色眼線,專業說法:過眼紋。而【繡羽鳴春圖】和【荷塘鹡鸰圖】中的沒有。

【宋】佚名 【鹡鸰荷葉圖】(故宮博物院藏)——它有「眼線」

【宋】佚名 【疏荷沙鳥圖】(故宮博物院藏)——它有「眼線」

【宋】佚名【荷塘鹡鸰圖】(上海博物館藏)——它沒「眼線」

白鹡鸰(灰背眼紋亞種-陳水華攝)——有「眼線」

白鹡鸰(無眼紋亞種-陳水華攝)——沒「眼線」

終於抓到了畫家的小辮子,因為觀察不仔細畫錯了?

陳水華說,恰恰相反。

現實中的白鶴鸰存在多個亞種,不同亞種之間,外形略有差異。在中國東部,比如杭州,確實同時存在有過眼紋和沒有過眼紋兩個亞種的白鹡鸰。

「所以,這些畫家不是不認真,而是太認真了,才為我們今天留存了宋代兩種白鹡鸰的形態資料。」

再現消失的藝術與自然世界——陳水華原本想在新書上打上這句廣告語,他認為,這是【宋畫全集】的意義所在。他在宋畫中看到的孔雀,全是綠孔雀,說明藍孔雀宋代還沒有引進;禾雀,原產印度尼西亞的爪哇島等地,作為籠養鳥引種到中國,在浙江也有。但是,林椿的【梅竹寒禽圖】告訴我們,禾雀的引進史,可以追溯到南宋之前。

【南宋】林椿 【梅竹寒禽圖】(上海博物館藏)

禾雀(董文曉攝)

陳水華細讀【宋畫全集】,選定有鳥類影像的作品171幅,外加未收入【宋畫全集】,但被認為可信的作品三幅,即國內個人藏趙佶【寫生珍禽圖】、日本大德寺藏牧溪【竹鶴圖】和日本私人藏林椿【白桃小禽圖】, 一共174幅作品進行分析,結果是——可辨識鳥類共計67種。

趙佶【寫生珍禽圖】裏的鳥類VS今天的鳥

趙佶【寫生珍禽圖】裏的鳥類VS今天的鳥

什麽概念?

鳥類影像在【宋畫全集】裏占比不高,只有16.8%,但加上那三幅,可辨識到的具體物種,居然高達88%,包括2種國外引進鳥類,分別是華麗吸蜜如麗和禾雀。此外,還有1種是紅腹錦雞和白腹錦雞的雜交個體(書後附有強迫癥表格,包括出現頻次)。

這個比例遠遠超過這位鳥類學家的預想。

宋代花鳥畫家,不止描繪身邊熟悉的鳥類,如麻雀、喜鵲、鴛鴦、八哥、珠頸斑鳩、白鷺、環頸雉、暗綠繡眼鳥、黑枕黃鸝、綠孔雀、紅腹錦雞、丹頂鶴等,甚至大量記錄了偶然闖入視野,包括獵捕和觀察到的鳥類。畫家對這些鳥類很可能並不熟悉,或者甚至並不認識,但卻被他們認真地記錄了下來。這些偶然記錄的鳥類占了宋畫鳥類相當大的比例。

此前,他很難想象,像白額雁、花臉鴨、紅腹角雉、楔尾伯勞、鵲鴝、灰椋鳥、絲光椋鳥、藍喉太陽鳥、灰鹡鸰、北紅尾鴝、領雀嘴鵯、黃腹山雀、藍冠噪鶥、橙腹葉鵯、白眉姬鹟、黃眉姬鹟、黑頭蠟嘴雀等鳥類會出現在宋畫之中。

那天,畫家C畫了四只「黑臉鳥」。

C當然不知道它的名字,但一副黑臉,很好認。它們愛軋鬧忙,經常圍觀「吃瓜」,軋是軋非,不是林中獨自思考的孤獨者。

四只嘰嘰喳喳的黑臉,和沈睡的麻雀,安靜的雉雞同框入畫。擱下筆,C想,懂的人,能在靜止的畫中,聽到不同的聲音。

C的名字,隱入塵煙。這幅【翠鳥翎毛圖】被收入【宋畫全集】,本條目的作者譚怡令提到,林間的四只鳥類為黑臉噪鶥。

【宋】 佚名【翠竹翎毛圖】(台北故宮博物院藏)

陳水華看到這裏時,用了「罕見」。

宋畫中的鳥類,大多未經鳥類學家考據,所以除了常見種類,在【宋畫全集】中少有明確具體鳥名的,敘述中多含糊地以「禽鳥」「山雀」「寒雀」「雀鳥」指稱。確實,這四只鳥類黑臉的特征太明顯了,很容易聯想到黑臉噪鶥,他的第一反應也是。

但當他把它們與黑臉噪鶥的圖譜比較時,發現有一處明顯不符的特征——淺黃色的喉部。

黑臉噪鶥除了臉黑色外,整個頭部,包括喉部都是深灰色的。而畫中四只,喉部明顯黃色。

C埋下的伏筆,800多年後,被這位鳥類學家發現了,倒吸一口冷氣。

這絕非偶然,而是C的有意為之。它們不是黑臉噪鶥,而是藍冠噪鶥,又叫黃喉噪鶥。藍冠噪鶥和黑臉噪鶥有相似的黑臉,但藍冠噪鶥的喉部是鮮黃色的,獨一無二。

陳水華拍的藍冠噪鶥

他的感嘆還沒有結束。

藍冠噪鶥是20世紀以來的明星物種,1956年在雲南思茅被首次發現,可是,此後再無記錄。直到2000年,才在江西婺源被重新發現,目前僅在婺源及附近區域有相對穩定的小族群,屬於世界極度瀕危物種和國家一級重點保護鳥類。

「這樣一種得而復失、失而復得的神秘鳥類,其實早在宋代就已經被中國古人記錄在案了。遙想當年,藍冠噪鶥的族群應該還算繁盛,分布應更廣闊。只是此後不知經歷了何種境遇,以至於族群和棲息地萎縮至此。若在今天沒有及時重新發現,那我們面對這幅宋畫,真只能大眼瞪小眼,相見不相識了。」

因為鳥,古人與今人真正地對上話了。這是一種平等視角。

「中國歷代繪畫大系」總主編張曦說,這是「大系」結出的第一顆碩果。編纂委員會副主任鮑賢倫說,這是【宋畫全集】重要的延伸研究成果。

【形理兩全】的封面上,有一句廣告語:第一部鳥類學家進入宋畫領域的跨界之作。換句話說,宋畫傳承至今,沒有一個鳥類學家全部看過,陳水華是第一個。

這個邏輯反過來成不成立?

如果請其他鳥類學家來辨識宋畫裏的鳥,動用鳥類辨識、數據統計、尺寸測量、環境分析,或許同樣可以發現這些秘密。但是,進入宋畫領域的研究,必然要具備美學學養。對於藝術學上的傳統畫論風格,需要再思考,對於繪畫傳承需要梳理,更難的,是美學價值取向意識確認、藝術風格轉變的探究。

否則,我們就無法對宋畫精神做深入的解讀,也無法得出宋畫形理兩全的特點,這項研究,只會成為宋畫鳥類鑒別手冊一類的單一向面的研究。

而如今,【形理兩全】所展示的,是作者調動了自身鳥類學和美學的雙重學養,運用科學邏輯和藝術理論,以宋畫中的鳥類為中心開展的一項前所未有的研究。

一個鳥類學家的這場藝術跨界,會不會引起爭議?

請繼續閱讀下篇:

宋畫尋鳥記(下)|科學可以用來談藝術嗎

圖片由陳水華和浙江古籍出版社提供

「轉載請註明出處」