以古为师,悉心交流!敬请关注收藏「大成国学堂」!

一 为什么当代的中国画,始终站在不中不西的茅坑里自怨自艾?

新世纪以来的十年,于中国画而言,所收获更多的乃是市场,而非中国画自身的价值。

除却少数论述涉及中国画的当代性、文化身份之外,鲜少有相关著述。然而,这并不意味着问题已得到解决,因为不管是创作,还是理论言说,迄今仍弥漫着一种 「二元对立」 的 「主体假想」,并由此在 「中西对比」「古今对比」 中丧失了文化判断力。

身为西方美术史家的苏立文,曾经发出的一句疑问,即便到了当下,依旧具备积极的反思价值 ——「中国的艺术家、批评家都极为关心西方人以他们的实验作品来反映自身的方式,但对于做什么是好,什么是不好,则表现出对自身的怀疑。」

作为西方人,苏立文的这一问题,为那场世纪末有关中国画的讨论提供了饶有趣味的观照视角。正如会中萧勤的疑惑:「水墨画当中亦有着极为丰富的色彩,古代的与现代的水墨画仅是用法有所不同,倘若西方人也绘制同样的画作,他们的作品可否算作水墨画呢?我深感存有诸多疑惑。」

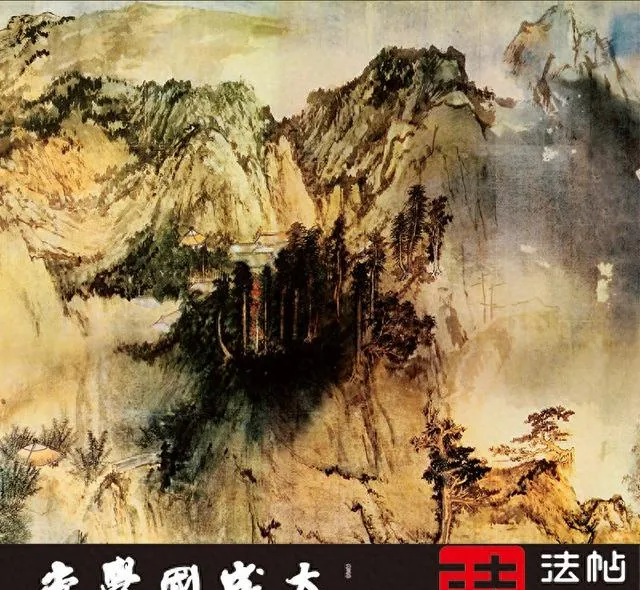

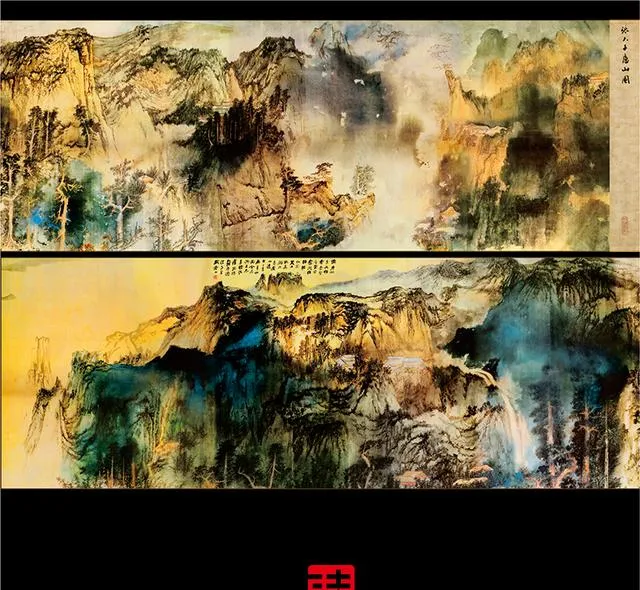

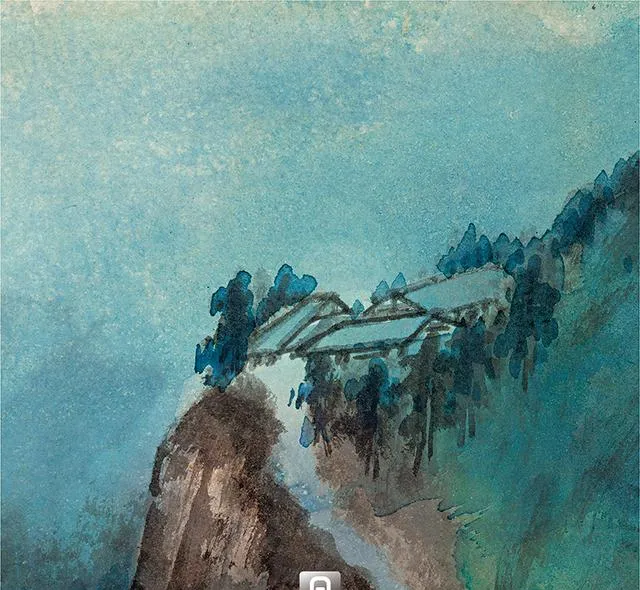

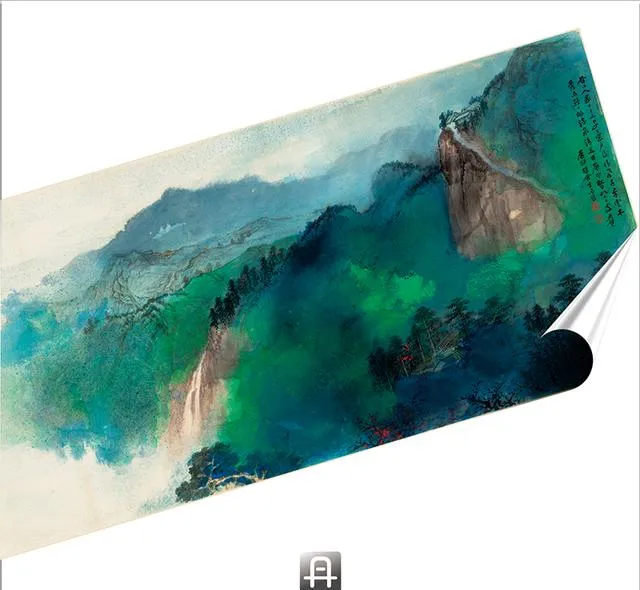

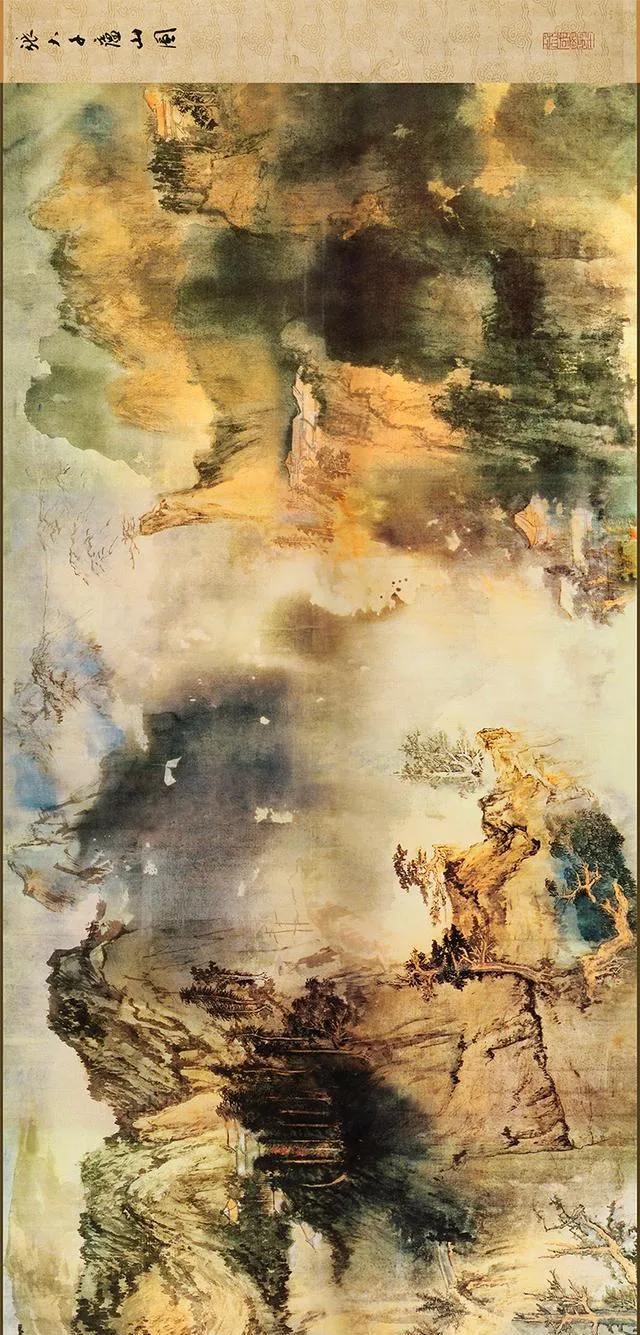

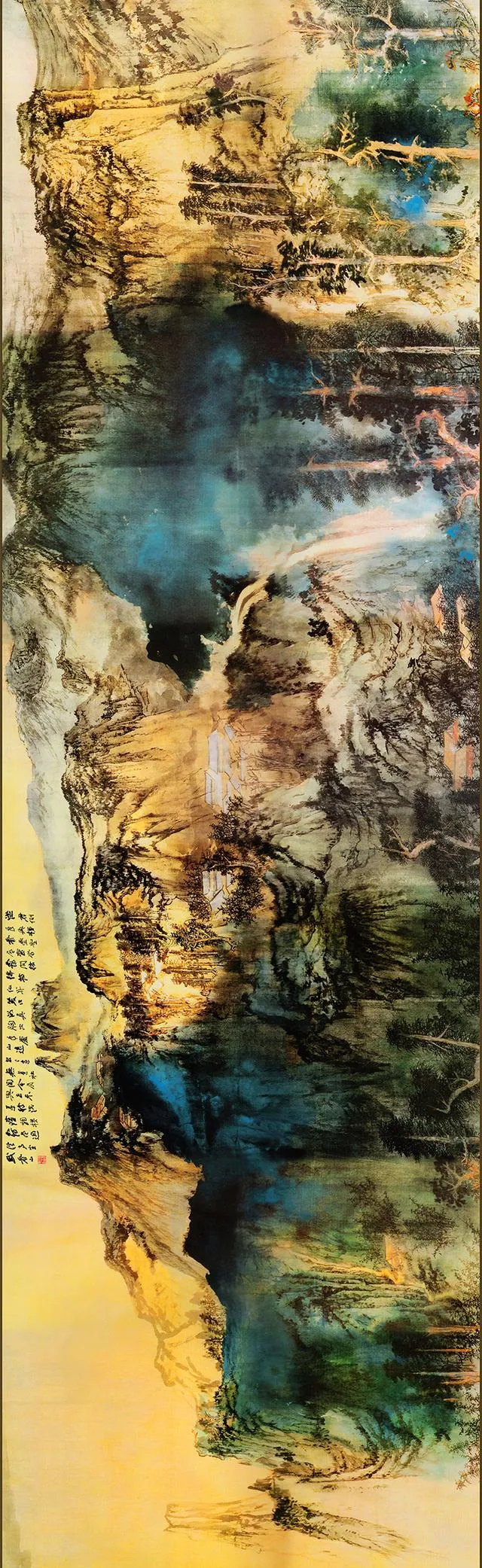

并且,在谈及这些疑惑之后,他更是进一步指出自身 「总觉得存在某种危机感」。中国艺术家将西方视作学习的对象,但同时,对于这种学习过程中的选择,却充满了怀疑。如果说【张大千庐山图卷 】还算是以纯正的「皴法」的旧瓶去装西式水彩的新酒,那么【张大千谷口人家 】就已经可以完全置身于印象派的表达意境了。近代宗师尚且如此,当代「画家」们又该何以言说?

毋庸置疑,对西方的关注似乎成为二十世纪以来中国文化的宿命,中国画自然也不例外。自写实主义的引入起始,中国画便陷入了 「通过对西方的关注来确认自身」 的逻辑之中。在这一逻辑里,不论是向西方学习,还是坚守所谓的中国底线,其行为的背后均暗含着某种被构建的 「自我他者化」。

所谓的 「自我他者化」,指的是主动将中、西进行体系化的对立,并由于这种对立而确立自身相对于西方的 「他者」 身份。当然,有学者意识到这种 「体系对立」 中的身份问题,试图通过 「转换问题」 的策略,来 「消除这种二元对立的紧张关系」,但却不得不发现 「这个‘文化身份’的问题依旧难以轻易绕过」。原因实则显而易见 —— 在发生过程中的创作问题,并非后续的理论阐释通过 「问题转换的策略」 所能化解。

我们企图以西方艺术构建坐标系,进而尝试在这个坐标系中标注出中国画应有的位置,最终却迷失于这个坐标系内。缘由在于西方艺术与中国艺术从来就未曾处于同一维度,即便清代众多画家历经数百年的努力,依旧能够一眼看出,二者界限分明!

维柯将这种思维模式称作‘二分监狱’。逃离这座监狱,站在超越‘东方 —— 西方’这一由来已久的固定视点之上,彻底释放作为一名中国艺术家的主体精神与创作才能。这种意愿使得问题再度回归到起点 —— 所谓中国艺术家的主体性,恰恰是中西对立的产物。

于是,这种对立中的 「身份问题」 仿若一个魔咒,无论你是否意识到,它都真切地存在于我们的周遭。刘国松说:「我们作为中国的一个水墨画家,既不能完全抱住古人的尸骨不放,也不能跟着西方的乐队起舞。我们应该想,我们能对中国文化做些什么?」其实,当他对传统中国画用「尸骨」二字作描述的时候,我们就很清楚他充其量学到的只是一般性中国水墨画技法,二从未进入,更遑论理解中国画的精神!而画坛现状就是:由一大群并不懂中国画、也不爱中国画、更不理解中国画的人在把持中国画坛的价值系统和舆论。

也可以说,并不高明的范曾之所以能够横扫中国画数十年,且大有复合包装,试图登上「文化大师」宝座以更进一步推动画作价值的可能。虽然终究还是失败了,但值得我们思考的是:为什么一个放进古代作品谱系,最多只能列入三流民间画匠级别的人,可以以玩弄权术的方式在市场上呼啸,很简单,他即使并不高明,却不能否认他画的的确是中国画,来自西方绘画的因子并不算多。

我们展开东、西画二元对立的举动背后,始终充斥着一种本质主义的陷阱,即有关中国主体的想象性构建。就中国画而言,这种构建首先体现于 「中国画」 这一名称的确定。诚如 「中国画概念的形成,是以国家和民族文化的范畴为思维基础的,当它作为‘过去式’发挥规约作用时,能够恰如其分地整合形而上与形而下、内涵与外延,以‘无执故无失’的优势,守护民族绘画传统的独立自主性。」

一方面,我们试图找寻自身的存在定义,试图与它的对立面保持独立;但另一方面,我们却不得不受限于 「必须与它的对立面进行比较」 的思维方式。也就是说,当我们尝试进行自身定义时,却发现这种定义的展开,完全受 「非自身」 因素的掌控 —— 不管用以定义的是语言,还是行为,实际上都取决于 「非自身」 因素。并且,更为关键的是,在二十世纪以来的中国语境当中,需要这种 「主体」 的缘由,还是由于 「非主体」 的存在对 「主体」 的冲击,并引发的一种反应。应当说,这种 「冲击 —— 反应」 模式的构建,成为隐匿于 「主体性追寻」 背后的话语权力,影响并左右着此类语言表述的结果。

因为受到冲击,所以需要明确自身,这种身份界定在二十世纪以来中国功利主义思潮的脉络中,却往往因国家的贫弱而缺乏自信,满是犹豫。正如苏立文所言的 「对自己的怀疑」,也像萧勤的疑惑、危机感。于是,一方面持续追求自身的主体性,一方面却因 「对立元」 的强大而答案不明,处于不断追问、不断调整的进程中,难以达成所谓的共识。这就致使关于自身主体性的话题,处于一种不得不谈,却又永远无法谈清楚的状态。并且由于这种状态,进一步加剧了自身相对于西方的 「他者化」,最终抵达 「弱者化」 的可悲处境。

这种 「身份焦虑」 渗透进了有关中国画的各种表述里,不管是中国画的底线之争,还是中国画的材料之争,抑或是中国画的实验之争。甚至,如同前文所引的学者,即便意识到这种二元对立的错误,也会再度陷入 「中国主体性」 的陷阱当中。更有甚者,在中国画领域,还由此产生了众多伪问题,例如中西融合、越民族越国际、笔墨当随时代、写生新生活等等。

「笔墨当随时代」的出发点,是一种形式主义逻辑,也即绘画语言形式的变化决定了它是否当代。但有趣的是,所有以此为论的人都没有意识到这一命题内在的矛盾——如果用「笔墨」一词,就意味着一定要遵循这一概念形成的明清画史,否则「笔墨」本身就不存在。那么,遵循历史的「笔墨」又怎样跟随现在(与明清面目全非)的文化环境?反过来思考,也就是说,要跟随时代的语言形式,就一定要打破既有的「笔墨」历史,即为反笔墨的概念。

当然,也可以简单理解这一命题,就是只要是变化的「笔墨」就是跟随时代的,上述矛盾就会消解。但这样理解却带来了更为严重的结果——所有创作依靠的语言形式都是不同的,在大的规范下,数百年的纵向历史中,以至今天横向的空间中,所有画家的「笔墨」都有所差异,那么他们每个人都是跟随时代的。但如果是这样,我们还有谈「笔墨当随时代」的需要吗?

相对「笔墨当随时代」将习惯性用笔方式的时代变化奉为创新圭臬,「写生新生活」则是在创作题材上试图建构当代化,但这一命题的出发点是题材决定论,而非艺术史本身。如果仅从表现题材本身入手确定所谓的当代性,那么就是只要表达了不同于以往的内容,就是当代的。忘了:艺术创作的「立意」是超现实的,无论画的什么,好画的标准永远是有没有超越画面含括的现实物质而表达了一个超越的主题。

其实,这种认识从根本上是仿照西方古典再现型艺术而产生的艺术观,它既不符合西方现代反再现型艺术的发展,同时也不符合中国古典意象抒情的逻辑与脉络。

(续上)

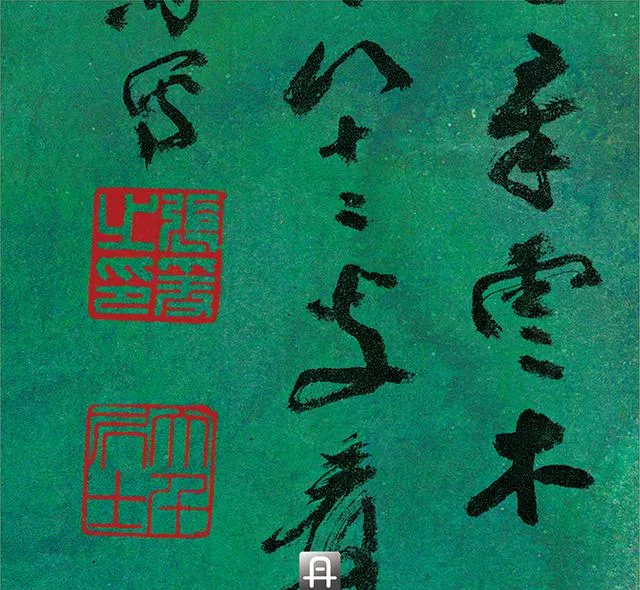

我们将【张大千庐山图卷超精版】、【 张大千谷口人家 】精确复制,作为极其重要的「法帖3.0」藏本以飨书友!请注意,「法帖3.0」出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级【张大千庐山图卷超精版】、【 张大千谷口人家 】超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!