天空澄澈通透,挺拔的楊樹林和皚皚白雪間,鹿群追隨年輕人而來,它們的鹿角如同樹的枝椏,脖子上銅鈴響起。這樣美好的畫面出現在童話裏,也出現在鄂溫克青年小夥雨果(抖音賬號:@雨果索)的日常。

「童話」的背面其實並不美好。零下四十度滴水成冰的天氣,在沒有網絡、沒有電的森林裏,取暖要劈絆子(柴)生火,喝水要下山到河裏鑿冰用雪橇拉,接連好多天都沒有辦法洗澡。

8歲起,雨果離家到城市學習,梳臟辮、玩說唱,還成了紀錄片主人公,是一名典型的愛「躁」青年。但2019年,為了陪伴母親,他從都市回到森林,做起了「森林之子」,也過上了遲子建筆下「雨雪看老了我,我也看老了雨雪」的日子。

以下是雨果的自述。

我姓索,名雨果(鄂溫克音「優格」)。1994年的春天,我的額妮(母親)在醫院剖腹產生下了我,受過教育的姥姥巴拉傑伊給我取了這個名字,它來源於大文豪維克多·雨果。額妮喜歡叫我喜溫,在鄂溫克族的語言中,它是太陽的意思。

2019年,我和城市的繁忙生活告別,回到興安嶺陪額妮養起了馴鹿,也開始在抖音拍攝起自己的日常。我想自己被看見,也想我們這個森林裏的部落被人們看見。

鄂溫克族是中國境內迄今唯一飼養馴鹿和保存「馴鹿文化」的民族。

我們的部落是使鹿鄂溫克,它是鄂溫克族的一個分支,總共60多戶,200多人。我們生活的地方叫敖魯古雅,意為楊樹林茂盛的地方。三百年前,我們的祖先從西伯利亞「寬闊的連啄木鳥都飛不過去」的勒拿河畔,遷徙到了額爾古納河的右岸,開始了在大興安嶺的遊牧生活。幾百年來他們一直住在森林裏,用樹幹和獸皮搭建類似於帳篷的「搓羅子」,散養馴鹿,劃著樺皮船到森林裏打獵。

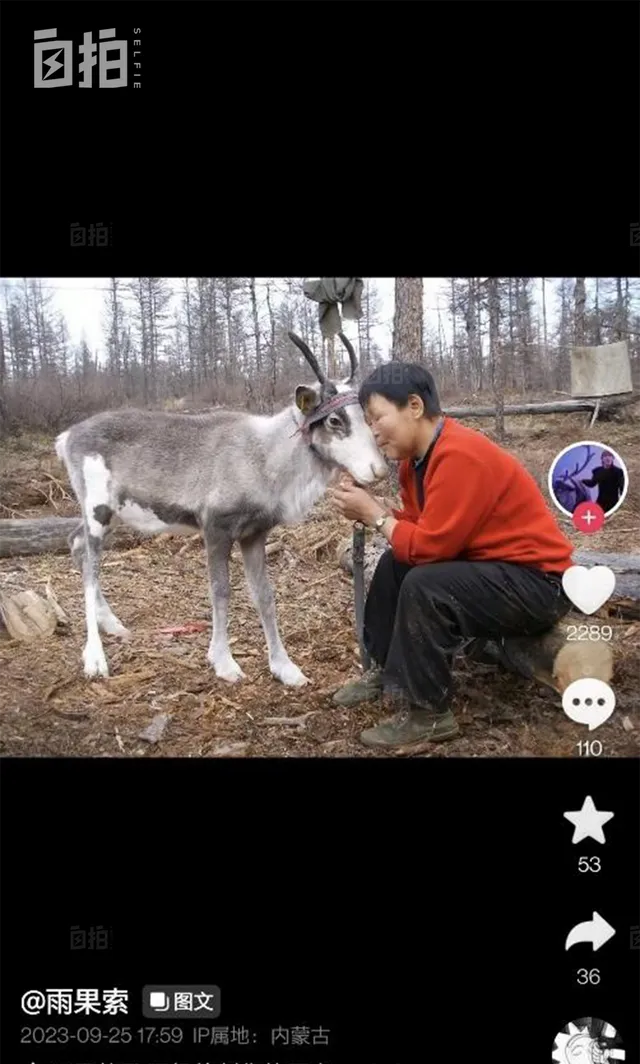

我和馴鹿「優格」。它和我擁有一個名字,2023年被評為根河的鹿王。

我童年是在敖魯古雅的山上度過的。那時候還能打獵,大家居住的地方叫獵民點。獵民點雖然會經常會遷徙,但每次都是幾家的帳篷搭在一起,大人們一起幹活兒,小孩兒在一起玩。

小時候的我(左)和獵民點的烏雲艾娃、烏蘭姐妹。現在大家都在抖音分享自己的日常。

我們的點上有一個叫安道的老爺子,他的輩分很高,大家都叫他道爺。他是部落裏的鐵匠,會打刀,就像是【阿爾卑斯山的少女】中的那個爺爺,用刀在木頭上削一削、修一修,就變出了一個木頭的玩具,有時候是一把寶劍,有時候是其他東西。他人很幽默,經常逗我們小孩子玩兒,我們也喜歡圍著他。但就在今年1月10日,道爺去世了,真正的鄂溫克人越來越少。

我小時候常喝鹿奶。姥姥擠奶之後,把鹿毛過濾一下,我就直接喝生的鹿奶。在森林裏,我們最常吃的是面食,我喜歡吃鹿奶列巴,把面發好,放在火上烤,焦黃焦黃的,特別香。在抖音上,我還專門做過一期影片講額妮如何烤列巴。部落裏也常能捉到像松雞、飛龍之類的獵物,大家會吃肉,但鄂溫克人信奉萬物有靈,從來不打懷孕的動物。

我們一年到頭很少吃到蔬菜,它需要從山下送上來。小時候,經常有政府的人開著大屁股的212吉普車上山,大家都很盼望聽到汽車聲,那意味著肯定有好吃的東西和新鮮的玩意兒。但在冬天,尤其是大雪封山的時候,車也進不來,常常三四個月都沒人上山。

少年時期的我。

我從小和額妮、姥姥一起生活。從記事起,我就沒有爸爸,後來知道,他是一個漢族人,我四歲那年生日他騎摩托車下山去買蛋糕,結果在山崖上摔死了。我姥姥雖然只上過五年級,但她是部落裏非常了不起的人,也是第一個寫書的人。她對子女的教育很重視,我的大姨柳芭和大舅維佳都是鄂溫克著名的畫家,大舅還是一個詩人。

我的額妮柳霞,卻一生沒離開過森林。因為額妮酗酒,沒有能力撫養我,我8歲那年,被希望工程送到了幾千裏外無錫的一所私立學校讀書。當時學校裏被資助的、從全國各地搜羅來的少數民族或者貧困地區的學生有兩百多人。我們年齡很小就開始住宿,所以配有專門的生活老師。學校每天的生活都很規律,上課、吃飯、玩耍、自習,寒暑假也是留在學校,我就瘋狂打籃球、看課外書。

除了籃球,滑板是我的另一個愛好。

和我們這些被幫扶的學生一起上學的同學,家庭條件都很好,父母都是開廠的、當官的。最開始相處,難免有一些自卑,但時間慢慢填平了我們之間的溝壑。因為知道我的情況,有時候同學還對我有一些特殊的照顧。比如一個朋友每周末從家裏回來,帶的牛奶、奧利奧這些零食都是雙份,他一份,一定會有我一份。

很偶爾的時候,我會想遠在興安嶺森林深處的家,會想額妮。額妮也想我,她會常和人念起我倆的一段對話。我問她,太陽叫什麽?她說喜溫。我問月亮叫什麽?她說別雅。我說那你就看看太陽吧,看太陽就能想起我。「是小雨果說的,不是我說的」,她喜歡親昵地叫我小雨果。

在抖音,我記錄下了額妮看著森林和太陽的樣子。

無錫離內蒙的敖魯古雅實在太遠了,我要三年才能回一次家。2003年,政府為改善鄂溫克族生活條件,移民到山下,我們從滿歸搬到了根河市區。我當時年紀小,只覺得新房子挺好看的,很暖和,生活也更方便,挺喜歡的。

但我的很多族人都不適應這種生活。我們部落的最後一位酋長、我的太姥姥馬里亞索就堅持留在山上。額妮也不適應定居點的生活,她形容那裏是個「鬼地方」,幾乎全年留在阿龍山上養鹿。她原本就喜歡喝酒,在我去無錫上學之後,更加無處排解,酗酒成癮。大舅也是,經常為我們民族文化的消亡而無力和惋惜,喝酒寫詩,懷念從前。

對於額妮來說,馴鹿是最重要的事情。

假期我從無錫回到森林。在帳篷裏昏暗的燭光下,大舅評價我不是森林裏待的小孩兒,和森林的感情疏遠了。我雖然沒在森林裏生活,但有時候覺得很不服氣。額妮沒有大舅那麽傷感,她說無錫和大興安嶺都是我的世界,她管不了,因為我已經是大小夥子了。如果我養馴鹿也行,馴鹿有的是,能考上大學也行,就去讀博士。

十幾年後的大舅、額妮和我。

就在這期間,紀錄片導演顧桃到了根河,到了阿龍山,拍攝了額妮、大舅和我們部落的很多影像。他拍了八九年,常在山上和我們一起生活。紀錄片第一部就是講我和額妮的故事,叫【雨果的假期】,這個片子在2011亞洲電視大獎獲得了最佳紀錄片獎項。

很多網友看過【雨果的假期】,如今小雨果長大了。

我自詡「中國職業的紀錄片被拍攝者」,因為從小到大,很多紀錄片都拍了我,我好像就在顧桃的鏡頭下長大了。相比起很多人來說,我覺得成為顧桃的拍攝物件是有些幸運的事情。現在我還偶爾重溫一下他的片子,從裏邊,我可以清楚看到自己是如何長大的,這很珍貴。

很多細碎的生活細節都被他記錄了下來。第一次回到森林裏的獵民點上,額妮很高興,她拉來了馴鹿讓我騎,但我因為屢次失敗而變得不耐煩。額妮跟我說,「小雨果,好好長,給鄂溫克人爭氣。我是一個土包子,你別把我忘了啊。」青春期的時候,額妮很想要親近我,她的愛總是很熱情和奔放,想要我像小時候一樣和她一起睡,想抱抱我,但是我正在成長期,只覺得不好意思,她說,「我的兒子,我想和你聊聊天。」

長大後的我和額妮嘮嗑,網友說媽媽才是那個最需要陪伴的人。

額妮和大舅的酗酒是紀錄片中占比很大的一部份,他們總是酩酊大醉。在醉得徹底的時候,額妮抄起手裏的凳子,把大舅砸得頭破血流。第二天她似乎什麽都不記得,又心疼地問大舅,腦袋上的傷口是怎麽回事。也因為酗酒,額妮好像變得很好欺負。紀錄片裏,有個人進了帳篷之後,無緣無故就踹了額妮一腳。我後來看到這一段時很生氣,甚至默默記下,想過要找這個人給額妮報仇。

其實鄂溫克族很多人都會酗酒,可能山裏太寂寞了,沒有電、沒有訊號、沒有娛樂,本來就需要喝酒排解寂寞。搬到定居點之後,很多人無所事事,也靠酒精消遣度日。我們這個部落中,很多人都是因為酒而死亡,這其中包括我的大姨柳芭,也包括我母親的其中一任丈夫老翟。

我長大了之後,才理解到他們酒精背後的失落,替他們感到遺憾。你說文明有先進和落後之分嗎?我覺得沒有。每個人的生活方式都不同,更不用說不同的民族。所以我沒有辦法說他們這樣的生活轉變是對是錯,只是替他們惋惜。比如我的額妮,她就是長久以來生活在山裏,她適應不了現代社會,她有用她的方式生存的權利。

顧桃的片子另一個很直接的影響,就是讓很多人知道了我。包括我後來自己拍東西,在抖音上做短影片,也多多少少都受到了他的影響。我現在抖音的粉絲有10萬人,我覺得其中至少有六七萬人看過他的紀錄片。

我在抖音評論區和網友聊起了酗酒問題。

但整個成長期,我都在無錫那所學校度過,我幾乎是自己長起來的。我們從本校直升高中後,很多同學都不走高考這條路,直接出國讀書。我的很多同學現在在英國、美國、加拿大之類的,因為出生的家庭不同,他們的可選擇範圍明顯要廣很多。說實話,這種時候還挺羨慕他們的。

因為高考要回原籍,我在高一結束後回到了內蒙古。我覺得錢很重要,一度因為覺得演員賺錢比較容易,想過做一個演員。我還跟著專業的老師學習過表演,但成績不理想,沒能如願。也想過去做一個rapper。就像姥姥是使鹿鄂溫克第一個寫書的人,大舅是鄂溫克詩人和畫家,那我是不是可以做鄂溫克里第一個rapper?

「鄂溫克的rapper酷得就像昨天的皇帝,雪地裏的馴鹿依然跑得超過法拉利,去掙該死的money,這一點我非常努力,希望有一天帶著曾經在央視工作過的女孩去巴黎吃最好的巧克力。」這是我身為鄂溫克rapper的一個創作,有意思吧。

rapper時期的我留著臟辮。

前兩天,我在南京的一個理發店洗頭,和理發師聊到了哈爾濱今年冬天的爆火、鄂溫克和鄂倫春這兩個民族。結果旁邊的人聽到後看了看我,問「你是不是紀錄片裏的小雨果?」我很吃驚,用rap回他道「我靠,你別鬧別笑你別搞」,他馬上get到了我的點,回我「你洗頭的時候不要尿尿」。

rapper時期,我和朋友們在一起。

我也想過做一個獨立電影的導演。在北京期間,我曾在顧桃家裏住了好長一段時間,他於我而言是一個叔叔,但也是一個朋友。顧桃非常好的一個特點是,他很少像長輩一樣,去指點你要如何去做,他尊重我的選擇,讓我跟著自己的感覺去拍攝。2015年,我第一次把自己的鏡頭對準額妮,拍攝了我的第一個作品。整個作品有兩個版本,一個七分半的短版,一個一個半小時。

作為獨立電影導演的我。

在顧桃的幫助下,我在旅遊衛視實習過一段時間。但期間我待得很不開心,你要跟別人熱情打招呼,要會來事兒,要看領導顏色行事端茶遞水。我不喜歡這樣,我覺得我幹好工作就行了,領導又不是沒長手的殘疾人,還需要大家特殊的關照。

之後我又做了很多工作,飯店服務員、後廚、快遞分揀、搬運工等等。我最喜歡的是在成都一家生鮮電商的工作,大家都是來自底層,我在這兒刮魚鱗的時候,旁邊有人在淘米,有人在整理水果,相互之間都會聊天。大家能打成一片,彼此也都真心相待,就是有很純粹和簡單的快樂。很顯然,鄂溫克族這個身份在這些工作中都沒有什麽加持,大家問我最多的一句話是,那你吃豬肉嗎?

我也會在抖音分享鄂溫克美食。

我在外的日子是很自由的,沒有人管。2017年年底,姥姥巴拉傑伊和老翟都去世了,大舅也早就去了哈爾濱生活,根河就剩下了額妮一個人。有時候我會接到家裏的電話,基本都是關於額妮的,說她又喝多了,躺在馬路上了沒人管,或者又被別人欺負了。我對額妮和這個民族,一度無奈、嫌棄和憤懣,覺得他們不值得同情。

可就算剩一個人,額妮還是會回到森林,整天和鹿呆在一起。有時候她會去姥姥的墳墓邊坐很久,埋怨姥姥留她一個人在森林裏。得知她這樣的生活,我覺得心疼。2019年5月,到了馴鹿下崽的時間,我決定回到阿龍山,幫額妮分擔一些,和她一起養馴鹿。

我、額妮柳霞和馴鹿。

為了讓她少喝酒,我想過不少的法子。比如在定居點,我和所有超市和小賣部的人說不要賣酒給她,我把她鎖在屋子裏,沒想到她還是從窗戶跳了出去,不知哪裏弄來的酒,等我發現時已經酩酊大醉。她不會用手機,我帶她去海拉爾,一不留神就發現賓館裏空空如也,她早就自己溜出去喝酒了,怎麽也找不到,很讓人生氣。

但等我真正和她上山,開始和她一起生活之後發現,山上的生活真的太難熬了。沒有人,沒有訊號,沒有任何新鮮事。打個電話聊聊微信,這些再稀松平常不過的事情都是一種奢求。不喝酒怎麽度過這樣無聊的、漫長的日子呢。我給她買了手機,下載了很多電影在裏邊。在我的陪伴和控制下,她喝酒慢慢減少了。

山上沒有電沒有訊號,是書讓我充實自己。

劈木絆子取火,是山上生存的必備技能。

回到森林裏,日常起居都是關於鹿。鹿是鄂溫克人的家人,我們平時把它們散養在野外,下雪天之類的特殊時期,偶爾找回來給它們補充飼料。馴鹿春天吃嫩芽,冬天吃苔蘚,馴鹿人的生活節奏也跟著它變化。

我和家裏的馴鹿。

我家有三十多頭鹿。每年4、5月份鹿群開始生小鹿,這時候要格外註意山裏的野獸,熊、狼和猞猁。一次,我看見一只猞猁正拖著被咬死的小鹿,想走過去嚇唬它走,沒想到它倒朝我撲了過來,嚇得我一溜煙逃了。6月前後開始割鹿茸,公鹿每年能割兩次,母鹿鹿茸長得慢,只能割一次,這是我們養鹿最主要的收入。到了秋天,鹿群裏會為了爭奪交配權打架,我們得去看著,避免有鹿死亡。

下雪後,馴鹿容易挨餓,需要給它們餵些豆餅補充能量。

隨著和額妮朝夕相處,我對這個民族和我們的文化有了更多了解。2021年,我開始用抖音記錄自己的生活。我的鏡頭會對準這些眼睛倒映整個世界的山間精靈,也會拍攝額妮講鄂溫克語,拍她教我一步步做鄂溫克人含的口煙。依賴森林生活的鄂溫克人最怕引發山火,他們從不吸煙,為了提神,就把煙葉做成口含煙。

我和額妮在一起。

我確實受到了姥姥和大舅他們的影響,想做一個鄂溫克文化的傳播者。相比起rap,畫面給人的感覺更直觀,做抖音也可以被更多人看到,而我還能靠此賺點小錢,一舉多得。我希望外界看見鄂溫克的狩獵文明,它固然是古老的,但它不一定落後。我想透過記錄這些瑣碎的日常來留住我們的文化,讓我們的樺皮船,不只是漂進博物館。

額妮柳霞教我口煙的制作流程。

在慢慢的相處之中,我也逐漸理解和原諒了額妮在我成長中的缺席,最終在心裏與她和解。她真的是非常簡單和善良的人,寧願被男人打,也會把僅剩的200塊錢給一個迷路的人去幫助他。她也很酷,所有的人都離開了森林,大家都走了,包括總是寫詩悼念鄂溫克文化的大舅,但額妮卻一直留在山裏。她主動選擇去繼續這種古老的、艱難的生活,我覺得她真了不起。她喝酒,被人欺負,但她才是真正守住使鹿鄂溫克文化的人,在我心中甚至稱得上偉大。

我想過帶著額妮到處走一走。2020年時,我領她去北京,看看大城市是什麽樣子。她完全適應不了,都發懵了,站在那裏看上班族人來人往,互相不說話,光顧著低著頭看手機。這樣的場景讓她害怕。額妮說,她從來沒有見過那麽多的人,而且他們走路都那麽快,快到可以和我們去山裏找鹿了。

我原本給她辦了護照,想帶她去更多的地方走一走。但在2023年11月18日,61歲的額妮在山上去世了。得知訊息的時候,我正在定居點和別人打撞球,匆忙找了輛車上山。額妮因為顧桃的紀錄片備受關註,很多媒體稱她是鄂溫克族最後的「森林女王」。

我在抖音釋出額妮柳霞去世的訊息。

我留下了額妮的衣服,那上邊留著明顯屬於她的味道,那是一種混合了馴鹿、山上的森林和塵土的味道,又好像鳥語花香。在抖音的評論區,一些網友安慰失去額妮的我,他們說作為額妮的兒子,我是「森林之子」。

馴鹿才是真正的森林之子。

我還想繼續走額妮的路,像她一樣留在山上養馴鹿,孤獨可能是我以後生活的日常。但未來呢,我能耐得住寂寞嗎?我怎麽找到伴侶?我要何去何從?

我矛盾、糾結,尚未尋找到一個確切的答案。

一位抖音網友或許看穿了我的混沌。他評論:「我們稱你為森林之子,當然可以希望你走向森林;但是你作為你自己,你可以走向任何你喜歡的地方。」