2023年,生活·讀書·新知三聯書店對【百年新詩選】(上、下)做了修訂重印。在出版方看來,詩歌是世界上最古老、最基本的文學形式,而現代新詩則能包含20世紀的中國人最原初、最美好、最本真的體驗。

【百年新詩選】(上、下)

【百年新詩選】由當代文學研究學者洪子誠和海外漢學名家奚密領銜,吳曉東、姜濤和冷霜等著名新詩研究者參與編寫,100年來108位元詩人而成。編者、詩人的陣容皆可謂神采奕奕、耀眼奪目。該書在2015年推出第一版,編選者在今天類乎「詩三百」的極簡約形式和十幾卷本以至幾十卷本的宏大規模之間,選取一種「適度」篇幅的選本作為補充,是旨在面向詩歌愛好者的普及讀物,同時又為想了解新詩歷史和現狀的讀者提供進一步深入的空間。

為了讓讀者對詩人的生平、創作歷程和藝術特點有所了解,詩選將簡要「導讀」的撰寫作為重要的組成部份,也提供可以擴充閱讀的詩集目錄。編選者為這部詩選以「時間和旗」與「為美而想」為名,命名雖然帶有偶然的因素,但也多少體現了他們對新詩與歷史、時代的關聯,以及新詩在藝術構型、探索走向上的某種理解。

「在這個文學發生很大變化的今天,現代新詩可能也是最具生產性和問題性的文體。這兩本詩集,試圖讓讀者進入詩歌的世界,重新激發對文學新的思考。」該書責任編輯衛純告訴澎湃新聞記者。在他看來,關於現代新詩的書,近年來很是走俏,如【給孩子的詩】等等。「就像那些填色的繪本,當下的人們急需尋找溫暖心靈、啟發智性的良藥。而堪稱文藝作品中璀璨明珠的現代新詩,其實具有極大的潛力。且不論高校學生對它一貫熱情的消費能力,就像高曉松、老狼、李健這樣的音樂才子,在閱讀與創作中,也無不受現代新詩的影響。這兩本書有望成為最經典的現代新詩讀本,長銷不衰。」

該書主編,北京大學中文系教授洪子誠,1961年畢業於北大中文系後留校任教職,長期從事中國新詩、中國當代文學研究和教學工作。出版有【中國當代新詩史】(與劉登翰合著)、【中國當代文學史】、【問題與方法】、【我的閱讀史】等著作。

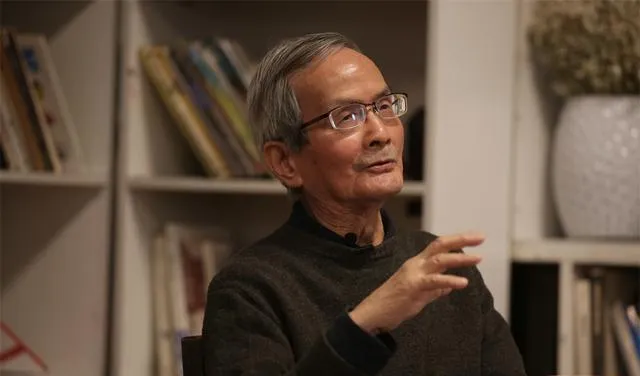

近日在接受澎湃新聞記者專訪時,洪子誠暢談了該書的編選成書經過,並對新詩發展過程中的諸多問題給出了自己坦率的見解。值得一提的是,這位已經85歲高齡的學者,至今未改自己的潮汕鄉音。

在會面結束前,應采訪者請求,洪子誠從書中挑出了中國台灣詩人林亨泰的那首【書籍】,表示「這首詩寄托了我對書本的感情」。隨後便用輕柔的口音誦讀起來,「在桌子上堆著很多的書籍,每當我望著它們,便會有一個思想浮在腦際,因為,這些書籍的著者,多半已不在人世了,有的害了肺病死掉,有的在革命中倒下,有的是發狂著死去。這些書籍簡直是從黃泉直接寄來的贈禮,以無盡的感慨,我抽出一冊來。一張一張地翻看,我的手指有如那苦修的行腳僧,逐寺頂禮那樣哀憐。於是,我祈禱,像香爐焚熏著線香,我點燃起煙草……」

洪子誠。攝影 權義

【對話】

【百年新詩選】立意在做一部「中型的詩選」

澎湃新聞 :【百年新詩選】上下兩冊,2015年由北京三聯書店出版,最近三聯書店又再版推出,由你和奚密、吳曉東等五位教授主編。奚密出生中國台灣,現在任教於美國加州大學戴維斯分校,能否回憶下你們是如何結識的?

洪子誠 :上世紀90年代末,奚密曾到北大當作存取學者,應該是掛在謝冕先生名下,期間我們有過一些交流,聽過她做的講座。2005年之後,北大成立中國新詩研究所,和首師大中國詩歌中心合作,舉辦過多次詩歌研討會,她也常參加。奚密在國外研究中國新詩的學者中有很高的成就。

至於編纂【百年新詩選】,2009年底我就有這個念頭。因為新詩已經百年,從90年代末開始就出現許多紀念、總結性的活動,編選百年中國新詩選是其中一個專案。我覺得也可以找一些理念相近的朋友一起來做這個工作。

澎湃新聞 :能否具體介紹下當時出版的情況?

洪子誠 :當時出版的新詩選大體上有兩類,一類是大型、多卷本的。比如謝冕老師主編的【百年新詩總系】,總共有10卷,作品8卷,理論和資料各一卷。作品部份按照現代文學史一般公認的分期方法劃分,每一卷都有五六百頁。當年的另一部大型百年新詩選,是長江文藝出版社組織實施的【中國百年新詩大典】,這部詩選體量更大,有30卷,讓我和程光煒擔任總主編,各分卷主編也都是著名新詩史研究者和批評家。

另外一類是小型的詩選,如當時出版的多種【新詩三百首】,它們的閱讀物件是一般讀者。如牛漢、謝冕主編的【新詩三百首】,在排列上,完全打破歷史次序脈絡,按照入選詩人姓名音序排列,以「好詩」作為標準將新詩歷史平面化、空間化。在編選方式上也有創造性,在設定二十幾位編委之後,透過編委提名確定候選名單,然後透過編委投票,以得票多少取舍,並說這是一種民主、公平方式。「民主」當然是好的,不過二十多人投票的方式總覺得不大靠譜。藝術作品的遴選、價值判定有時倒是需要獨斷。

因為當時出現這樣或大型或小型的詩選,我就有了在這兩種詩選間「執兩用中」,做一部中型的詩選的念頭:它兼顧研究者學校詩歌教學的需要,同時也讓一般讀者能夠閱讀、使用。既集聚百年的「好詩」,也能呈現新詩發展變化的線索。

澎湃新聞 :我註意到【百年新詩選】的編者都是學界的學者,並沒有吸納進詩人或者評論家,這是一種怎樣的考量?

洪子誠 :其實開始我也征求過一些詩人和評論家的意見,覺得這樣可以在新詩研究者之外,加入詩人的視角,或許會有新的發現。一度也邀請西川加入,他也同意了。西川是位優秀的詩人、批評家,但他提出的篇目和我的設想差距太大,他畢竟不是做新詩史研究的,對歷史情境缺乏較全面的把握,這樣合作起來就很困難。最後決定,還是找大學裏有長期的新詩教學經驗,對新詩有自己體會的學者來擔任。

除了我和奚密之外,吳曉東、姜濤和冷霜都是新詩史研究者,在大學也從事這方面的教學工作。姜濤和冷霜雖然也是詩人,寫了不少出色的詩,但他們的身份更多還是新詩史研究者。這樣的編者班子,有好處當然也有弊病,可能會有一種學院派的「偏見」。但任何一種選本如果要有特色,就難以避免「偏見」。我以為,這總比面面俱到的,顧及全體,平衡各種派別、風格的平庸的選本要好些。因此,【百年新詩選】也就是「一家之言」,應該也有另外的,表達不同理念和編選標準的選本,讓它們構成對話的關系。

編輯理念上,「以詩人為主,而不是以作品為主」

澎湃新聞 :你們如何確定選編的原則和具體標準?入選的詩人和作品主要考慮哪些因素?

洪子誠 :我已經退休很多年了,沒有教學任務,比較閑,許多具體工作就由我來做。包括入選詩人、作品的標準,詩選編排方式,編選工作的具體步驟等。各位編者提供的篇目匯總、統計,以及最後定稿都是我來做。從2010年開始,花了有兩三年的時間。一是奚密他們教學科研工作都很忙,另外是我們確實做得比較認真。

我開始提出了幾條體例的想法,經過討論獲得認同。一個是以詩人為主,不是以作品為主。有的詩人有一兩篇不錯的作品,但總體上說他在詩歌史上的位置並不重要,就不考慮。入選詩人要有一定的寫作量和時間長度,有一定穩定性。這主要是針對在時間上很靠近的詩人。作品選取的原則,以詩人在思想藝術上的成就為主,同時也兼顧文學史影響的方面——這兩者並不是都很統一,如近些年林徽因的名氣不小,但她肯定不是一位很好的詩人。

我們給這兩冊詩集取名,上冊是【時間和旗】,下冊是【為美而想】。「時間和旗」取自詩人唐祈40年代一部詩集的名字,不過把「與」弄成「和」,也是將錯就錯,覺得「和」更好。「為美而想」取自80年代青年詩人駱一禾的詩句。「旗」的意象,在馮至【十四行集】的第27首中也出現過:「在秋風裏飄揚的風旗,它把住些把不住的事體,讓遠方的光、遠方的黑夜和些遠方的草木的榮謝,還有個奔向無窮的心意,都保留一些在這面旗上。」這兩個書名,也許能一定程度表示我們選詩的標準:詩與時代的光、黑夜、草木榮枯的關聯,以及將「把不足道事體」的有創造性的凝定、「構型」。說起來,我們幾人都不大喜歡感傷和濫情的作品。

澎湃新聞 :你們合作過程中有怎樣的分工?是否出現分歧?如何協調、解決不同意見?

洪子誠 :在開始階段,我們每個人提出自己的詩人名單,各自的名單確實存在不同選擇,其中重要原因也在各自研究的重點不同上。經過交換意見和三輪名單重擬,大體趨於一致。但還是存在不同看法,只有經過協調解決。這個過程中,也不是絕對的少數服從多數,如果有一位主編堅持某一詩人必須入選,我們都會尊重他的意見,因為這種堅持有他的理由,況且有時候少數人的看法可能是真知灼見。

在名單確定後,分工采取「認領」的方式,也是顧及個人不同研究領域。奚密除內地詩歌外,對中國台灣、香港現代詩有深入研究,和馬悅然合作編選過【20世紀台灣詩選】,這次請她加盟,也是考慮到她對這一部份很熟悉。我和冷霜比較側重當代部份,吳曉東側重現代,姜濤是現當代都兼顧。不過,我也「客串」負責了商禽、林亨泰、西西、梁秉鈞幾位台港詩人的編選。我還向黃子平求援,他給我發來台北洪範書店【西西詩集】的PDF版。內地簡體字版的【西西詩集】是在2015年才出版的。

說到分歧,大概有那麽十幾位詩人大家看法很不同。如上世紀80年代之後的一位重要詩人,大家的意見就很不相同,最終就是有所妥協,能傾聽對方意見,獲得某種理解(不是說完全認同)。至於木心,也有不同意見。我知道批評家和讀者的看法也很不同。我就不大喜歡他的詩,拋開「原創性」的問題不說,我不喜歡那種姿態。不過說起來,人活在世上,包括為人、寫作,不論是否有意識都在呈現某種「姿態」吧。

原來設定每位詩人作品能多選幾首,十多首到二十首,這樣比較能呈現他的全貌,包括詩藝的變化。但最後出版時限於篇幅,只好刪減,這是無奈的。不過我認為這部詩選比較有特色的地方是,每位詩人前面的生平簡介和思想藝術特點的導讀。雖然只有幾百字到千把字,但都是我和編者們認真撰寫,言簡意賅,體現了我們多年研究新詩的心得。

澎湃新聞 :我還想再問一下,新詩發展了百年,這裏面有的詩人,他的作品很有名,但他在做人做事上比較有爭議,在編選過程中有沒有遇到這樣的問題。

洪子誠 :按照「詩為心聲、詞乃情物」的傳統理解,為人和作詩難以分離。不過這裏面的關系也有復雜的方面。上世紀50年代上大學的時候,我曾讀過魯迅推薦的,蘇聯魏列薩耶夫的【果戈理是怎樣寫作的】這本傳記,寫到這位著名作家的創作與為人之間的分裂,果戈理的自吹自擂,不擇手段欺騙、撒謊等等。所以,我們也會註意把詩人和作品做適當區分,但重點上還是看詩歌作品本身的質素和生命力。

洪子誠。攝影 權義

「‘當代文學’和‘新詩’都是歷史的概念」

澎湃新聞 :所謂新詩,是指五四運動前後產生的、有別於古典、以白話作為基本語言手段的詩歌體裁。新詩的語言載體是白話文,我註意到胡適曾提出,白話文的淵源可以追溯到唐代,周作人也提出,「現在的用白話的主張也只是從明末諸人的主張內生出來的」。就此你怎麽看?

洪子誠 :胡適和周作人追溯歷史的方式,主要還是為他們的文學主張提供依據。確實,五四文學、詩歌的語言媒介變革和明清的某些文學主張、實踐有關聯,但是五四以後的新詩、白話小說和明清時期的白話小說還是有很大不同的。到了明清時期,口頭語言和書面語言的分裂越來越大,逐漸發展成不同的兩套系統。五四運動的文學革命,就是要打破這種斷裂的狀況。現在有一種說法,說現代漢語是一種反詩意的語言,這值得討論。我的看法是現代漢語有不同的「詩意」。

澎湃新聞 :你編寫的【中國當代文學史】被許多學校當作當代文學史教材。在你看來,新詩在中國當代文學史上該如何定位?

洪子誠 :這點上,我跟【百年新詩選】的幾位主編的意見是相同的。雖然百年新詩一直存在「合法性」問題,新詩危機的說法一段時間就會出現一次,但我們都認為新詩在整個20世紀中國文學的地位很重要,也取得不小的成就。但它確實也是處在探索的,建立自身「傳統」的過程中。至於談到「當代」的新詩,那麽,50到70年代大陸的詩歌是較為低落的狀態,有成就的詩人和好作品不是很多。「文革」之後的詩歌有了很大變革,要充分肯定北島那一代詩人在當代詩歌變革上的意義和功績。

澎湃新聞 :回到這本【百年新詩選】的書名,「百年」和「新詩」之間就有一種悖論,都百年了,為何還叫做「新」詩?你怎麽看待這個問題?

洪子誠 :這和如何認知當代文學的問題是一樣的。如果當代文學從1949年算起,到現在已經70多年了,為什麽還叫「當代」?「當代」就是當下、現時代的意思,顯然存在語意上的矛盾。上世紀90年代初,我到日本講課,日本學者就提出了這個疑問,他們不大能接受「中國當代文學」這個概念——現在當然已經認可了。

1997年我寫過一篇文章叫【「當代文學」的概念】討論過這個問題,發表在【文學評論】上,指出「當代文學」是個歷史概念,它的產生有特定背景,有特定含義。從文學概念史上考察,五四運動發生到1949年之前,最普遍使用的概念是「新文學」。50年代後期,開始出現「當代文學」的概念,認為1949年之後中國文學已經發展到新的階段,成為社會主義性質的文學,它比五四以來的新文學處於更高的階段,需要給予命名,這才有了「當代文學」的說法。有了當代文學這個概念之後,在描述1949年之前的文學的時候,也逐漸使用了「現代文學」的概念。因此,我說的當代文學「創造」了現代文學,就是這個意思。

新詩也是這樣,它被創造出來是為了區別於「舊詩」。當然,現在大家使用這些概念,理解上已經發生分化,含義也與它們生成的時候不一樣。尋找代替說法也不是不可以。編這部詩選,我就有采用「現代漢詩」的念頭。奚密和王光明教授都主張使用「現代漢詩」、「現代漢語詩歌」來取代「新詩」。他們的理由是能夠消除新詩和舊詩的隔閡,把對立面給消解掉,也可以有更大的包容性,可以把中國本土之外華文寫作的作者都包含進來。但是後來,詩選主編多數還是主張用「新詩」,一是它的通用性,而「現代漢詩」在大陸用的非常少。另外「新詩」和「舊詩」(包括古代詩人的寫作,和現代人的舊體詩寫作)在我們的語境中,仍處於一種「結構性」的對峙關系。古典詩歌對新詩的壓力並沒有因為提倡「和解」而消弭。從這個意義上說,「新詩」的原生意義並沒有失效,它仍然表現了探索性和行程中的意味。

澎湃新聞 :我註意到【百年新詩選】2015年第一版出版後,【讀書】雜誌曾經召開過一次座談會,你在會上提出「新詩歷史,就是維護‘邊緣’地位,與出離邊緣地位而進入「中心」的兩種詩學主張、詩歌潮流交錯、變換、沖突、協商的歷史。」能否就這一觀點展開談談?

洪子誠 :我講這個話是有背景的,這主要是關於左翼詩歌的評價問題。因為存在一種看法,認為左翼、革命詩歌,那種直接介入時代、戰爭、革命運動的詩,往往語言粗糙,缺乏詩意和詩質。但事實並不是這樣。上世紀30年代艾青的詩,同我在50年代讀的洛爾迦、艾呂雅、聶魯達、希克梅特他們的政治詩,都是很出色的。如艾呂雅的【自由】【宵禁】【在西班牙】等(羅大岡中譯)。其實新詩的發生,它的出發,與現實生活取得有效關聯是重要的基點,這一關聯也包括時代的重大事變。因此,不能將「邊緣化」設定為新詩的本質。但是一個無法回避的事實是,渴望進入「中心」,對政治、革命、政策的簡單、圖解性配合,也確實損害了新詩的質地和聲譽。

新詩寫作,「天賦與後天訓練不可偏廢」

澎湃新聞 :就我的觀察,現在寫新詩的蔚然大觀,同時寫古體詩的也大有人在。你怎麽看待這兩種寫作方向的並存,它們之間是不是也會生發出相互的影響?

洪子誠 :我是認為只要是出自自己喜好的選擇,無論是哪種寫作都很好。其實,新詩詩人受古體詩影響,甚且是自覺從古詩中吸取營養,在意境、語言、意象等方面進行轉化,從新詩發生之始就一直在進行。如三四十年代的何其芳、廢名、卞之琳、辛笛,五六十年代阮章竟的「新邊塞詩」、沙白的詞和小令的仿制、以至郭小川的「新賦體」,包括中國台灣的余光中、周夢蝶等都對古體詩有所借鑒。當然,它們有的成功,有的失敗。80年代以後的新詩寫作,也有不少從古體詩「取法」的實踐,如張棗,如柏樺、陳先發,都取得令人矚目的成績。相比起來,那些只寫舊體詩的人可能與新詩的隔閡更深,這也是為什麽寫舊體詩的人很多,但大部份的作品都是陳詞濫調,可以說是「詩八股」。

澎湃新聞 :一般而言,一種文體的發展是實踐和理論並列的,針對中國古代的古體詩,有陸機的【文賦】,劉勰的【文心雕龍】等詩論,但是針對新詩,似乎搜集、擇選、呈現的「史誌」為多。你怎麽看這個問題?

洪子誠 :【文賦】和【文心雕龍】都不是專門的詩論,是針對寫作的各種問題、關系所作的論述。古代其實也並沒有我們想象的那種完整、系統的詩歌理論著作,大多是以詩話的形式出現。針對你的提問,我想借這部詩選主編之一的姜濤教授的一段文字來回答。他在另一部詩歌選本的導言裏提到,20年代梁實秋質疑:「偌大的一個新詩運動,詩是什麽的問題竟沒有多少人討論」。在梁實秋看來,對詩的「本體」問題冷落,似乎成了新詩運動先天的不足。但是姜濤指出,換個角度看,這種不重「原理」只重「嘗試」的態度,恰是早期新詩的獨特性:當新詩的「體制」尚未生成,對語言可能性的探索,對詩與廣泛社會關聯的追求,相對於滿足「本體性」的約束,更能激起新詩詩人的寫作熱情。現在看來,胡適的「作詩如作文」的提法,以及後來對「詩的經驗主義」的強調,的確模糊了「詩」與「非詩」的界限,但這不是一個簡單的風格問題,胡適的目的是將詩歌的表意能力,從封閉的符號世界中解放出來,以便包容、處理急遽變動的現代經驗。

當然,新詩已歷百年,和胡適的時代早已不同。但「不斷向世界敞開的可能性立場」在今天仍舊有效。上世紀80年代也曾出現過為新詩「本體」作系統論述的熱潮,出現了若幹論著,但它們都沒有產生什麽影響。

澎湃新聞 :那麽是不是也可以這麽理解,不管是古體詩還是新詩,詩歌的創作都不是「教」出來的?

洪子誠 :因為我不會寫詩,或者說寫不好,所以我很相信寫詩是要有「天賦」的。像我這樣在寫詩上很愚笨的人,再努力也是白搭。不過,在天賦基礎上,確實還有一個「鍛煉」手藝的問題。在當代,常常強調生活、立場、情感的重要性,技藝問題常被忽略。手藝當然不是單純指某種技巧手法,它包含體驗、想象力、語言敏感等多種綜合因素。波特萊爾的詩中就曾說過,「我們在路上偷來暗藏的快樂,把它用力壓擠得像只幹了的橙子。」「我獨自一人鍛煉奇異的劍術,在各個角落裏尋找偶然的韻腳。」……這些都暗含了手藝鍛煉的重要性。

「無法預料新詩未來的情景」

澎湃新聞 :前些年湖北女詩人余秀華的詩作,曾經火爆網絡,很想聽聽你對她作品的評價?

洪子誠 :余秀華我當然知道,我覺得她有不少詩寫得很好,有自己的感受、見解,想象力豐富,語言也不落俗套。為什麽沒有入選這部詩選?因為我們不是做年度詩選,【百年新詩選】入選詩人要有一定寫作時間長度,她在2015年前後才受到註意。

澎湃新聞 :你怎麽看待打工詩人、打工詩歌?

洪子誠 :打工詩人在上世紀90年代中後期就出現了,開始是集中在深圳。打工者書寫自己的生活、情感、他們的艱辛,這肯定有積極的意義。「打工詩人」和「打工詩歌」的身份、詩歌類別的設定,在一個時期也是必要的。不過我並不大贊成總是依靠身份和類別認定,作為詩人,他們詩歌作品的價值才是主要憑據。

澎湃新聞 :在你看來,新詩經過百年的發展,它未來會有哪些走向或者趨勢?

洪子誠 :這個我真的不知道,這很難預料。我是做文學史研究的,主要是試圖盡量了解歷史上發生了什麽事情。當然,好的歷史研究不僅說明過去,也在解釋現在和預測未來。但我缺乏這種前瞻的能力,過去我也有許多的預想,但大多都落空了,有些預測甚至和現實的發展正相反。

記得上世紀90年代,那真的是詩歌的「冬天」。1994年【詩探索】這個刊物曾舉辦我和劉登翰合作的【中國當代新詩史】討論會,記得牛漢、鄭敏、西川他們都參加了。中午吃飯的時候,老詩人鄭敏就抱怨她的詩集沒有出版社願意接受。那個時候,就像王光明在【現代漢詩的百年演變】中描述的,「燈光暗轉,帷幕放下,劇情已新……許多東西一夜之間從悲劇變成了喜劇」,「詩歌似乎真的進入了黃昏與黑夜」。在那個時候,奧頓的「詩歌不會使任何事情發生」,特別是西班牙詩人希門內斯的「獻給無限的少數人」,為被悲劇氛圍籠罩的詩人廣泛征引,成為他們對詩的性質、命運、功能的辯護詞。在那個時候,我,可能還有其他人真的預想不到現在新詩寫作、出版、活動、評獎……能熱鬧到這樣的程度,想象到詩人今天會變得這樣忙碌。