中國畫用點、線、塊、面來造型,其中,筆就是「筆法」,特指用筆的具體方法,直接借用書法上的用筆習慣,如,各種皴法,中鋒、側鋒、逆鋒、藏鋒等用筆方式,都屬於筆法上的範疇。

國畫中的墨,是指用墨的具體方法,潑墨、積墨、焦墨、破墨,都屬於用墨之法。

在國畫創作中,筆法和墨法往往不可分割,兩者就像中國畫的左膀右臂,筆指引著墨,墨隨筆出,它們之間相輔相成,就像弓和箭的關系,如果有弓無箭,有箭無弓,缺少任何一個都會讓另一個失去存在的價值。

中國畫誕生於春秋戰國時期,發展到隋唐之際,形成了比較完善的創作技法和理論依據,畫家對筆和墨的作用理解得越來越透徹,對用筆用墨的要求也越來越高,在不少卓有成就的畫家和繪畫理論家眼裏,筆墨不僅僅是單純的造型手段,而是被看作立意的工具。說得具體些,筆墨在完成造型的同時,還要體現出畫家的藝術構思和創作意圖,讓欣賞者從筆墨中能看到畫家的思想情懷和審美理想。

用筆和用墨之於繪畫,就像文字和遣詞造句之於文學,前者是完成藝術構思必不可少的工具,後者是體現創作意圖的核心,只有把兩者完美結合起來,才能創作出有聲有色的作品。

唐末著名畫家兼繪畫理論家張彥遠(815年——907年)在他的著作【歷代名畫記】裏,關於筆墨問題,有兩句非常經典的觀點。

骨氣形似本於立意,而歸乎用筆。

運墨而五色具,是為得意。

前句話大意為,一幅畫是否具備雄健的氣勢,生動的氣韻,立意很關鍵,怎樣用筆又是立意的根本。可見,在張彥遠眼裏,如何用筆,用筆好不好,直接關系著一幅畫品味和境界的高低。

後句話意思為,一幅畫裏如果能體現出濃、淡、幹、濕、黑五種墨韻效果,則證明是得意之作。畫家會不會用墨,用得好不好,決定著作品的成敗。

自張彥遠之後,關於怎樣用筆,怎樣用墨,筆法重要還是墨法重要的爭論,就一直沒有消停過。

其中,具有代表性的要數北宋著名山水畫家韓拙在【山水純全集】裏的觀點,他說:

筆以立其形質,墨以分其陰陽。

在韓拙眼裏,筆法只是造型手段,墨法才是體現神韻的核心。他將筆墨的作用一分為二,是中國美術史上第一位貶低用筆而擡高用墨的畫家。

韓拙強呼叫墨比用筆重要的觀點,顯然有失偏頗,引來了自北宋之後許多畫家的反對,最有代表性的反駁,要數明末清初的國畫大師石濤(1642年——1708年)和20世紀國畫大師黃賓虹(1865年——1955年)兩位。

石濤在【石濤畫語錄】裏說道:

筆與墨會,是為

氤氳

,

氤氳

不分,是為混沌。

辟混沌者,舍一畫而誰耶?畫於山則靈之,畫於水則動之,畫於林則生之,畫於人則逸之。得筆墨之會,解

氤氳

之分,作辟混沌乎,傳諸古今,自成一家,是皆智者得之也。

石濤認為,不論是畫山畫水,還是畫樹畫人,筆和墨的作用同樣重要,兩者決不能分家,輕視任何一方都會讓作品陷入模糊不清、散亂不堪的狀態,從古至今,只有善於用筆用墨,領會筆墨奧秘的畫家,才會自成一家,成為真正的畫壇智者。

當然,石濤對筆墨問題,總結得最為精辟的見解,毫無疑問是那句

「筆墨當隨時代」

。

石濤認為,在用筆用墨上,要緊跟時代意識,懂得借古開今,不能泥古不化,那樣永遠沒有前途。

石濤說出這句話後,在畫壇流行300多年,被大量參照和借用,成為鼓勵藝術家不斷追求藝術創新的精神食糧和價值座標,消除了許多藝術家在創作中面臨的困惑。

黃賓虹曾說:

論用筆法,必兼用墨,墨法之妙,全以筆出。

在黃賓虹心中,筆墨在中國畫裏是連為一體的,筆是墨的放大器,兩者相得益彰,偏向任何一方都會喪失國畫的味道。

到現當代,關於筆墨的作用和意義,依然在畫壇爭論不休,同樣也碰撞出了許多分量十足的學術觀點。

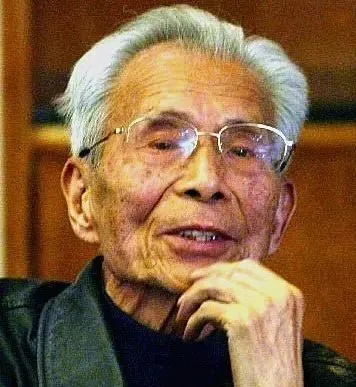

如果要說現當代關於筆墨問題,最有爭議性的觀點,肯定是當代繪畫大家吳冠中(1919年——2010年)先生在1992年提出的一句著名觀點:

筆墨等於零。

這是吳冠中於1992年發表在【明報周刊】上的一篇學術文章,文章題目就叫【筆墨等於零】。「筆墨等於零」的觀點一經提出,一石激起千層浪,立馬讓美術界亢奮起來,引發許多人參與到學術爭論中來,並引出了關於「形式與內容」的大辯論,極大活躍了當時美術界的氣氛,從某種層面來看,吳冠中「筆墨等於零」這句觀點的重要性,不亞於當年石濤那句「筆墨當隨時代」。

乍一看,「筆墨等於零」這句話說得過於決絕,等於直接否定了筆墨在中國畫裏存在的意義,實際上,這句話只說了半句,如同一個句子裏,只有主語、謂語和賓語,而缺乏定語的說明和修飾,導致句子所表達的意思不夠清晰和完整,讓讀者誤解了這句話的真實意思。

吳冠中所要表達的意思就是:

脫離了具體畫面和造型,處於孤立狀態的筆墨,其價值是等於零的。

因為在吳冠中看來,中國畫裏邊的造型手段很多,點線面都可以成為造型的手段,墨的濃淡幹濕黑同樣能渲染出畫面的氣場,但如果讓它們脫離畫面造型,脫離主體的陪襯,只品評筆墨趣味,是沒有任何價值的。

就像綠葉,只有圍繞紅花,襯托紅花時,才可以體現出自身的價值。又如,跟衣服和人的關系一樣,衣服是否漂亮,是否有價值,主要取決於穿衣服之人的氣質,而不是衣服本身,氣質越好的人,更能襯托出衣服的作用。

在中國畫裏,筆墨只是為畫家服務的工具,要隨時跟著畫家的意識在變。畫家創作時,意識和情思永遠是主體,筆墨是客體,創作情思和筆墨的關系,永遠是形影不離的狀態。

許多畫家窮其一生,都在努力尋找適合表現個人情思的筆墨,高興時該用什麽樣的筆墨去表現,憤怒時該用什麽樣的筆墨去表現,都有相匹配的語言。如果一名畫家能把不同情態和心境,用準確的筆墨語言表現出來,達到形式和意蘊的統一,那麽,這個畫家就真正建立了屬於個人的筆墨語言風格,具備了成為大師的潛質。

現實情況是,歷史上能建立出個人筆墨風格的畫家極少,絕大多數畫家走不出前人筆墨的影響和窠臼,畫畫一輩子,仍然用別人的筆墨打造自己的畫面形式,重復著別人走過的路,這在「師傅帶徒弟」的學畫模式下,陳陳相因的現象相當突出,學生的畫作裏永遠能看到老師的影子。

只因為中國畫歷來重視對傳統的學習,每個人學畫都先是從臨摹古人的經典畫作開始,以此打好基本功,積累熟練技法,當一些人畫得越來越順手時,就會變得畏手畏腳,不敢輕易改變和突破既有的畫法和風格,久而久之,就養成了泥古不化的習慣,很難再在藝術道路上開掘出新的東西。

學習古人筆墨技法的同時,註重學習古人的創作思維,學習古人怎樣用筆墨更好地服務畫面的形式和內容,體現個人的探索精神,才是正確的學習姿態。

為了證明自己的觀點,吳冠中打了一個形象的比喻,他說:

筆墨對於中國畫,跟泥巴與雕塑作品的關系一樣,泥巴在沒有雕塑成具體形象時,其價值一文不值。

吳冠中說出這個觀點時,並不是圖一時的心直口快,而是經過深思熟慮後,提煉出來的核心觀點。

因為從20世紀80年代開始,「全球一體化」在文化界表現得越來越強勢,中國畫面對油畫的沖擊,被迫做出了許多形式上的改變,為了保持中國畫的純粹性,學界形成了一個偏頗,甚至錯誤的觀點:

守住中國畫的筆墨底線,筆墨是衡量中國畫優劣高下的唯一標準。

這個觀點實際上跟「清初四王」的觀點有些大同小異,無限放大了筆墨的作用,容易讓筆墨變成類似於八股文式的文字遊戲,讓形式淩駕於內涵之上。

四王十分崇拜宋元時期的畫法,把古人的筆情墨趣當作最高的藝術標準,處處模仿古人筆法畫各種題材,畫面看起來古樸典雅,頗有古韻,但實際上是一種「新瓶裝舊酒」,對中國畫的創新貢獻不夠,因此,四王雖然很有名,但在美術史上的地位並不高。

又因為四王的做法得到了皇帝的認可,導致中國畫的復古之風盛行了300多年,這300年間,中國畫幾乎沒有取得發展。直到近100年,隨著吳昌碩、齊白石、黃賓虹等國畫大師橫空出世,他們主動給文人畫裏凝註符合時代精神的新觀念、新意識、新情懷,擺正了筆墨在中國畫裏的位置,不盲目崇拜筆墨,也不貶低筆墨的作用,讓筆墨回歸到服務工具的本色,才把國畫延續300年泥古不化的風氣改觀了一些。

筆墨對中國畫很重要,但不是中國畫的一切,筆墨跟著時代意識走,跟著時代的變化而變化,活用筆墨,讓筆墨為畫面的題材、情感和意蘊來服務,才等於是用好了筆墨。

吳冠中「筆墨等於零」的核心意思,實際上跟石濤的「筆墨當隨時代」有許多相似性,都肯定了筆墨的價值,筆墨都是建立在時代意識之上,脫離了具體的時代意識和畫面形式,再多麽華麗的筆墨,也是沒有任何意義的。

文學史上,南北朝時期非常流行的駢文,明清時期大行其道的八股文,辭藻華麗,語句優美,但形式大於內容,經過沈澱後,對文學的發展並沒有什麽實質性推進意義,比起【詩經】、【楚辭】、先秦散文、唐詩、宋詞、元曲等文學體裁,駢文和八股文在文學史上的存在感並不強,所以很快被遺忘。

不論是繪畫還是文學,內容永遠大於形式,筆墨就是國畫的形式,思想趣味才是國畫的內核,思想趣味指導著筆墨的執行,筆墨營造著思想趣味深度和廣度,同時,把筆墨和思想趣味安放在符合時代精神的審美觀念裏,才能創作出根正苗紅的國畫作品。

吳冠中對筆墨的態度非常理性,他認為,

任何畫家在探索中,個人的筆墨風格都是在無意識中形成的,不能刻意去強求。

當一名畫家學會了表現自己的獨特情感,能表現出個人化的視覺美感,並且能把這種美感傳遞給觀者,能打動觀者,就自然形成了自己的筆墨風格,筆墨是一種私人化的情感符號,而不是一種技法。

正是這種觀點,賦予了吳冠中極大的探索勇氣,他把中國畫的審美意境和油畫的形式感結合起來,在創作思維和表現手法上,把中國畫和油畫打通,合二為一,完成東西方藝術的匯合和交融,創造出一種中西合璧的繪畫語言,是吳冠中對美術史的最大貢獻。

從吳冠中的繪畫裏,既能看到中國畫的氣韻和意境,又能看到油畫的色彩構成、裝飾趣味,以及抽象元素,他這種獨具魅力的繪畫語言,頗具創新意識,為現當代美術開辟了一條坦途,他註定要在美術史裏占據一席之地。