□半島全媒體記者 孟秀麗

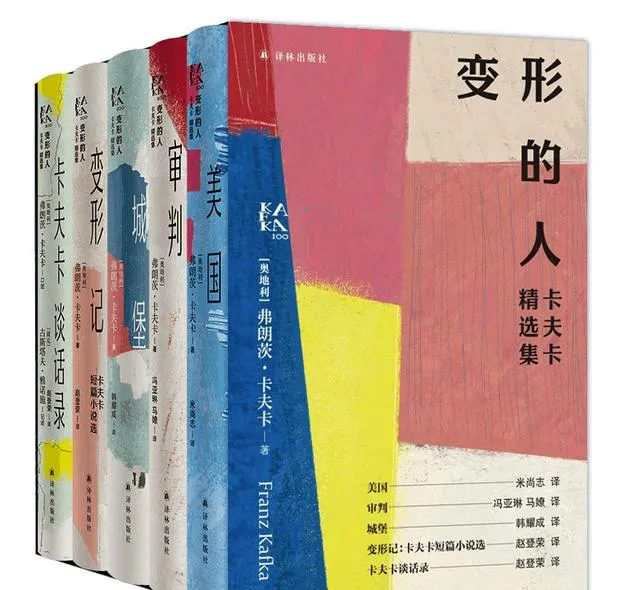

2024年6月3日,是奧地利作家法蘭斯·卡夫卡逝世一百周年紀念日,在這一個世紀裏,卡夫卡從最初少有人知的業余作家逐漸成為各國讀者所熟悉的經典作家,被奉為現代主義文學之父、20世紀最偉大的德語作家之一,在世界文學史上確立了自己的座標。為紀念這位獨一無二的偉大作家,譯林出版社近期特別推出「變形的人:卡夫卡精選集」,收入了卡夫卡三部長篇小說【城堡】【審判】【美國】,一部短篇小說集【變形記:卡夫卡短篇小說選】,以及一部記錄卡夫卡晚年境況和思想的【卡夫卡談話錄】,由韓耀成、趙登榮、米尚誌、馮亞琳等德語界知名譯者轉譯。這五部作品,呈現了卡夫卡最重要的文學成就,也展示了他無比豐富和真實的內心世界。6月5日,接受半島全媒體記者專訪時,四川外國語大學教授、【審判】譯者馮亞琳表示,卡夫卡三部長篇都是未竟之作,但並不影響作品的完整性,他在作品中所描繪的人生困境,是現代人所共同面臨的難題。

難忘「靠近」卡夫卡的兩次經歷

記者:請談談您眼中的卡夫卡,您因何對他感興趣?

馮亞琳:我從事德語文學教學近30年時間,對卡夫卡的興趣首先來自於教學和研究。我給研究生的課上多次講過卡夫卡的短篇小說,其中特別典型的【鄰居】,我是將其作為空間敘事的典範來講的,從空間敘事進入,挖掘作品中現代人面對生存的那種恐懼感、危機感。我也講過【城堡】【美國】和【審判】,也在【外國文學評論】上發表過【卡夫卡小說中的另類空間】等文章。

作為教師和研究者,我對卡夫卡首先是一種職業興趣,我感興趣的是卡夫卡的空間書寫和蘊含在空間書寫中的對現代人困境的描寫。此時的卡夫卡和他的作品是我和學生們討論和研究的物件,此外,我有兩次真正靠近卡夫卡的經歷,印象很深。

2014年【文學之路】年會在維也納舉辦,作為參會的中國學者,我們獲準參觀卡夫卡去世的房間,記得那是離維也納十來公裏遠的一個公寓,那是一個非常樸素、簡陋的屋子,但給人感觸特別深,除了對作家的景仰,也感覺非常蒼涼,當時這種感受難以言表,當時在場的人都特別安靜,包括回程路上也都很安靜,這是一次特別的體驗,我感覺到離卡夫卡這個人很近。

還有一次經歷:2018年我們在柏林開會期間,去了布拉格,卡夫卡曾在那生活過很多年,他的很多作品都是在那裏完成的。我去參觀布拉格王宮的時候,它在一個小丘陵的頂端,當時天氣很熱,我們沿著上山的路,一路盤旋,馬上聯想到了卡夫卡的作品【城堡】,感覺是去城堡的路,那個城堡似乎可望而不可即。參觀了王宮之後,我們去了卡夫卡中心,那裏賣各種版本的卡夫卡的書,我給女兒買了一套精裝本卡夫卡全集做生日禮物。讓我感觸比較深的是,卡夫卡中心除了墻上貼的引言是德語的,其他所有的說明要麽英語,要麽捷克語,都不是德語的,這讓我非常詫異,覺得在某種意義上講,卡夫卡逝世了很多年之後,真正成了一個無家可歸的人了,包括他的語言環境都不存在了。而與此同時,我覺得他又在世界各地,包括在中國找到了他的歸宿。這也是我特別感慨的地方。

記者:轉譯卡夫卡的作品,對您而言有怎樣的意義?完成【審判】譯作,有何感悟或心得?

馮亞琳:因為我是把轉譯和研究結合在一起的。我覺得,轉譯本身是走近一部作品最好的途徑。我們講究文本細讀,要研究一部作品,你再怎麽細讀都不可能像轉譯一部作品那樣逐字逐句,還要進行思考,它是跟作者的對話,需要你反復琢磨。因為轉譯本身需要不斷地進行判斷和決定,這是在跟作者對話,是比較主觀的;另一方面仔細地琢磨,這是客觀的。前者是一個生命跟另外一個生命之間的碰撞,後者則是對文本進行琢磨和反思、審視,需要一定的距離感。

開啟文學史上的新時代

記者:您認為卡夫卡的人格魅力、文學魅力何在?

馮亞琳:我覺得他的人格魅力可能就在於他的一生都是矛盾的,他父親或家庭給他規定了走一條能夠養家糊口的比較實在的職業道路,而作家又是他特別向往的,他一生都困在這個矛盾中。從他跟父親的關系和對婚姻的態度中,都可以看出他的矛盾,他一再地訂婚又取消婚約,不斷徘徊,實際上他的內心是非常矛盾的,寫作對於他來說不僅是職業,而是一種生活方式,是可以給予他生命綻放的可能性。但另一方面,他又不得不面對世俗世界的各種羈絆,這可能是他一生所矛盾的地方吧。

就【審判】這部作品來說,他的寫作過程也跟生活經歷有關,其中有很多或許不是巧合的巧合。他開始動筆寫【審判】是1914年8月15日,當時他剛跟柏林的女友菲莉絲·鮑爾解除婚約,我覺得這個寫作過程是一種生命的體驗,也是一種自我審判,裏面肯定有內疚。當然不能單純從作家生平出發解讀文本,這樣會限制文本本身的意義。但我覺得這是一個需要去關註的方面,這裏反映出的是他自我拯救的願望,因為他恰恰是在跟菲莉絲·鮑爾解除婚約開始寫作的,一直到1915年11月28日,也就是他再次見到菲莉絲的前夕又暫時放棄了這部小說的寫作,細心把手稿保存起來,所以這部作品沒有完成。卡夫卡的【審判】【美國】【城堡】三部長篇小說都沒有寫完,都是斷片式的,某種意義上講都是殘篇,我覺得這一點也是特別有意思的。

就【審判】來說,我覺得這一方面可能跟他的生活經歷,包括跟菲莉絲·鮑爾有一定關聯性。但我更願意這樣看:這三部作品之所以成為殘篇,是因為卡夫卡對世界的體驗是不斷變化的,相應,他的寫作是一種實驗性的,這樣的藝術創作很難有一個固定的、完美的、完整的框架,所以寫不完幾乎是必然的。

作品本身的魅力我覺得並不在於情節的完整性,成為殘篇絲毫不影響這三部作品的偉大,因為其完整性不是體現在情節上,這也是現代小說的一個特征,情節不是最重要的,它的完整性體現在另一個層面上,體現在精神理念上,也體現在一種影像式的層面上。主人公也不是真正意義上的個體,而是一種凝練出來的類別人。

所以我覺得,他作品的魅力更在於他透過寫作傳達出來的關於人、尤其是資本主義社會的現代人所處困境的一種認識。讀卡夫卡的作品有時有一定的絕望感,總覺得作者筆下的人物不斷在尋找著什麽東西,但總也找不到,那種絕望感讓你體驗非常深。卡夫卡了解人的這種困境,了解現代人的焦慮感:你會在某個時候覺得無法找到出路,永遠沒有一個亮點,你在那繞來繞去,在迷宮一樣的世界裏找不到出口。我覺得這可能是他作品的魅力所在,他之所以能打動讀者,是因為讀者也有這種生存體驗。

作為作家,卡夫卡是個非常真誠、特別坦誠的人,他不需要那麽多的技巧,不需要德語小說往往會有的哲思的語言,不需要長句。寫作中他把自己內心的一些東西,包括很陰暗、很暴力的東西暴露給你。例如短篇【弒兄】裏面有血淋淋的暴力,他切中了社會的殘暴性,把它暴露給你,我稱之為真誠。

記者:卡夫卡離世整整一百年了,但對很多作家影響深遠,您認為他在文學史上的意義及價值是怎樣的?

馮亞琳:在文學史上,其實很難把卡夫卡歸到哪個流派,卡夫卡生活的時代恰恰是表現主義時期,但我覺得把他歸於表現主義是不確切的,因為卡夫卡跟表現主義不大相幹,卡夫卡就是卡夫,卡夫卡的作品開啟了一個新的時代。如今在他去世100年的時候,這麽多人在紀念他,在研究他。他的超前性表現在他把握到了現代社會的脈絡,觸及到生活在一個病態的社會中的人困惑和痛苦,就像他自己所說的:他總是試圖傾訴那些難以傾訴的,解釋那些難以解釋的,敘述他骨子裏感受到的東西。我想這可能就是他在今天仍然能夠打動我們的地方。

卡夫卡的作品難讀難懂,但對卡夫卡作品的闡釋是無窮盡的,這是他的作品這麽長久一直受到人們關註的一個原因,因為可以從各種視角去進入文本來解讀。

從寫作風格上來講,德語裏面有個詞叫Kafkaesk,轉譯成「荒誕不經的」,這個詞源自於卡夫卡的名字,指的就是卡夫卡作品荒誕的風格。但他不是嬉笑怒罵,不是遊戲,他的作品是用生命的全部體驗寫成的,我覺得這是特別值得註意的一點。