百年殖民史讓香港形成了漸趨穩固的城市文化心態與身份認同心理。

所以關於97回歸的香港電影一般都分為三類,【省港旗兵】中的拒絕,【97家有喜事】中的歡迎,以及【春光乍泄】中的迷茫、觀望、逃離,銀河映像崛起之後又多了杜琪峰式怨恨。

這些影片中的觀點都是成年人的想法,很少有人將視角對準那時的年輕人,他們是怎樣的一種狀態,對於回歸又是怎麽看待的?陳果的回歸三部曲第一部【香港制造】彌補了這一缺失。

成片類似徐克的【第一類別危險】,主角都是四個年輕人,背景都是大事件,都在做著一些出格又合乎當下的事,都拍出了青春的迷茫、叛逆、躁動和瘋狂、無望、重生,甚至連片尾都有異曲同工之妙。

但兩者的不同之處在於【香港制造】沒有那麽兇狠、暴力、絕望,殺伐血腥、戾氣過重,而是以一種較為平糊的克制娓娓道來,直到結尾才出現殺戮,可也是一種解脫式的報復,有灰暗的同時也有重生。

陳果不像徐克那麽寫實,過於渲染寫實,有時有些言過其實,他構建的異質空間敘事更能鞭辟入裏。

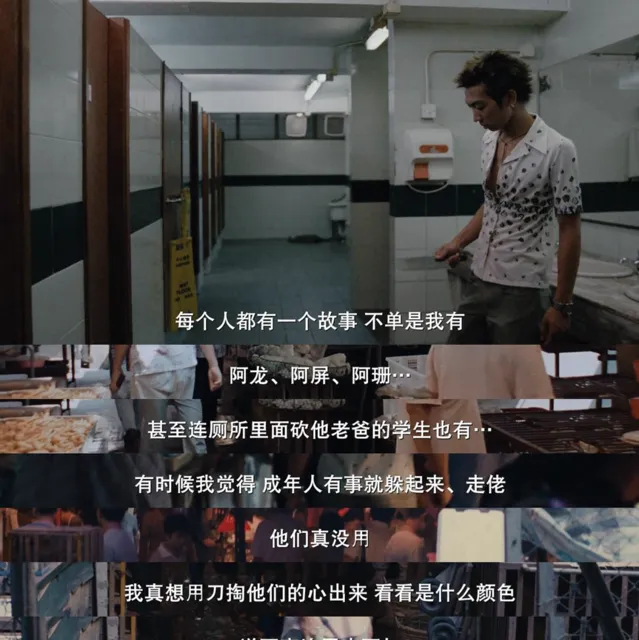

在【香港制造】裏,常出現的異質空間為香港都市裏被遺忘、被邊緣化的角落,公屋與墓地,與高樓林立、燈紅酒綠的維多利亞港對岸形成了鮮明的對比。

老舊公屋不僅是底層人物的居住環境,還是他們生活困境的象征,公屋中的狹窄空間、密集的人群和復雜的社會關系,構成了電影中獨特的敘事背景。

片中的阿秋、阿屏就在這樣的條件下成長,公屋的壓抑和束縛感與他們內心的掙紮跟無奈相對照,是他們仿徨、反抗,最終走向絕望的舞台,終其短暫的一生終究沒能活著逃出去。

墓地是死亡的象征,除了掃墓,大多數情況下人們都避而遠之,但在【香港制造】中陳果卻賦予了墓地一種極具活力的生命力。

阿秋、阿龍、阿屏在墓地逃避現實,宣泄情緒,他們在墓地奔跑、呼喊和自殺、重生,將死亡儀式轉換成了對都市冷漠無情的抗爭。

在墓地,小孩子看到他們不會把他們當作異類,也不會嫌棄厭煩,反而會看成他們玩樂時的一種點綴,好奇過後繼續進行他們的遊戲。

這種對墓地的顛覆性使用,既展現了角色的絕望、憤怒與無力,又透過在都市不嘻嘻,在墓地很嘻嘻,揭示都市對底層的忽略。

這些被主流敘事遺忘的空間,陳果將其中心化,輔以紅藍綠的視覺風格,以詩意的方式剖開都市社會的種種矛盾與問題。

在其中的他們才是大多數,阿秋、阿龍、阿屏、阿姍,四種年輕人,香港社會的重要組成部份,他們所面臨的窘境就是香港的未來所要解決的問題,否則高屋建瓴就是空中樓閣。

阿秋是父母背棄,混跡街頭,阿龍是智力缺陷,倍受欺負,阿屏是有人疼愛,身患絕癥,阿姍是有學上,父母愛,但遇人不淑。

他們都來自底層,大時代背景下的蕓蕓眾生,不關心回歸與否,只想著自己過得如何,以年輕人的不同姿態展示著97回歸時的精神面貌。

阿秋為何絕望?因為人生沒意義了,他偷錢是為替阿屏還錢讓她對生活有信心,不要老把死掛在嘴邊,但卻成了壓死他母親的最後一根稻草。

母親因此出走,阿秋的人生自此一分為二,之前的想要變好都成了過眼雲煙,阿龍被榮少害死,阿屏病故是點燃阿龍絕望人生的導火索。

阿秋的母親不可不努力,為了生活更好一點,為了教育阿秋走上正途,每天早出晚歸,精打細算的過日子,甚至為了每月多幾千塊錢都允許老公在外組建家庭。

但阿秋偷拿兩千塊讓她渺小的希望徹底破滅,因為這兩千塊是他們家的全部積蓄,可像她這樣的人怎麽過不上好生活,這肯定不是祥子的問題,而是社會有了問題。

阿龍、阿屏與阿秋一樣,在他們身上看不到年輕人該有的精氣神,只有活一天算一天的茍且。

阿龍的父母不肯認他,覺得他是累贅,阿秋照顧他,處處保護他,可當他一離開,阿龍就會虐待,直至身首異處。

阿屏的父親缺席,母親想盡辦法治療,奈何家庭拮據,只能等,等好心人捐獻器官,可這種等虛無縹緲,阿屏走了都沒能等到。

他們的困境就像他們生存的公屋,想盡辦法活下去,但最後才發現掙脫不出枷鎖,逃避才是重生,用離開逃避公屋就不用再擔心下一代的教育,用死亡逃避現實就可以永遠年輕,沒有煩惱,從公屋到墓地,距離很短卻是重生。

阿秋、阿龍、阿屏、阿姍,他們的死亡代表的是一種重生,如同97回歸的香港一樣。

殖民結束,舊的意識形態告別歷史,新的一國兩制粉墨登場,舊有制度死亡,新有綱領上場,面對新的未知世界,究竟是重生還是無望?

片尾給出了答案,取決於年輕人是否朝氣蓬勃,像八九點鐘的太陽,因為希望寄托在他們身上,如果靠死亡適應免疫則無望,倘若意氣風發少年時則重生。

陳果並沒有直接說出這些,借助異質空間的變與不變就能讓人看到他的用意。

如果失去了對異質空間的排程,【香港制造】也就不會有深化主題的探討、多元化的敘事結構、強化的角色塑造與情感表達,以及創造出獨特的視覺景觀,賦予空間隱喻與象征意義。

【香港制造】運用異質空間是陳果的偶然,但後來這種偶然就成了他的必然,與【去年煙花特別多】【細路祥】構成了一脈相承的三部曲。