一

世界各地的古代人都發明了用紡錘和錠盤制線的方法。這是一項極其簡單的技術,工具便於攜帶,而且很容易用當地材料制作。技術嫻熟的工匠可以用它紡出非常結實、精細和均勻的線。印加束腰外衣(qompi)是專供尊貴的精英穿著的奢侈品,其特點是僅垂直方向的經紗上每厘米就有80根線,或者說每英寸超過200根線。但是,盡管它的產品可能很特別,手紡錘紡紗的速度也很緩慢。要紡出足夠的線制作一件印加束腰外衣,需要花費大約400個小時的時間。

因此,我們可以想象,許多地方的紡紗工會想出更快的方法來完成工作。然而,事實上,這種情況只發生在絲的發源地——中國。只有在那裏,一些聰明的人想出了加快這個過程的方法——增加傳送帶和輪子。

這是一個悖論。與短纖維不同,蠶絲是唯一一種長且連續的生物纖維,被稱為「長絲」(filament)。(聚酯纖維和尼龍等合成纖維也是以長絲的形式制出的。)從一個未開封的蠶繭中拉出的長絲可以延伸數百碼,而且不需要像更短小、更易壞的纖維那樣紡成線。然而,正是絲線的生產激發了紡紗的第一次機械進步。

要把蠶繭變成可用的紗線,第一步是把蠶繭浸泡在溫水中,溫水會溶解將蠶絲固定在一起的絲膠。一個繅絲工人——通常是一名女性——小心翼翼地用刷子、筷子或手指從兩個或兩個以上的蠶繭中抽出長絲。這些細絲融合成一條絲線,繅絲工人將其繞在一個巨大的四邊繞絲機上,當蠶繭在水裏上下翻滾旋轉的時候,助手可以持續轉動繞絲機以松開蠶繭,拉出長絲。長絲越均勻,生產出來的絲線品質就越好。當一個蠶繭中的長絲抽完,工人就從另一個蠶繭的末端抽出長絲,將其與連續不斷的絲線融合在一起。

為了讓一圈又一圈濕漉漉且略帶黏性的絲線保持平整,並與其他絲線分隔開,必須將它們水平拉伸並卷繞在一個足以容納數百碼長的絲線的繞絲機上。一旦完成繅絲並晾幹絲線,就要把絲線卷繞在筒管上,如果需要的話,還可以把它撚成更結實、更有光澤的紗線。加撚絲線的過程就叫「撚絲」。

至少這是一種理想的情況,可以生產出被文藝復興時期的威尼斯人稱為「真絲」(true silk)的貴重紗線。但並非每根長絲都能保持完好無失真。「廢絲」(waste silk)品質略差一點,但仍然很珍貴,對我們的故事同樣至關重要。有些蠶繭中的蠶蛾可以破繭而出並產卵,從這樣的蠶繭中抽出的絲就叫廢絲;有些廢絲是蠶繭外的細小絨毛;有些廢絲是繅絲過程完成後遺留在鍋子裏的絲。不管來源是什麽,廢絲都非常有用,數量也很多,不能輕易丟棄。在16世紀的威尼斯大陸,廢絲占蠶絲總量的1/4。它可以像其他任何短纖維一樣進行梳理和紡紗。

在這裏,我們找到了這個悖論的答案:蠶絲既是長絲又是短纖維。中國的繅絲工人有時繅長絲,有時紡廢絲,在這兩種情況下都必須把絲線卷繞到筒管上。歷史學家迪特爾·庫恩(Dieter Kuhn)宣稱,從這些不同的生產實踐中產生了15世紀以前「第一個也是唯一一個為生產紗線和絲線而開發的省力省時的裝置」,也就是紡輪,它使紡紗的前兩個步驟——拉出纖維和加撚纖維——機械化了。(15世紀,歐洲人發明了錠翼,可以將線卷繞在筒管上,使整個過程連續不斷。)

紡輪的發明者可能是一位來自中國山東的繅絲工,山東位於北京和上海之間,是一個產絲中心。與依靠重力的手紡錘紡紗工不同,她早已習慣在臥式機器上繅絲了。她把同樣的原理套用到紡錘上。她把紡錘橫過來放置,把桿子放在錠盤兩側的水平支架上,這樣它就可以繼續旋轉。然後她用一條傳送帶(可能只是一根繩子)繞著錠盤的頂部,然後繞到一個大得多的輪子上,最後再繞回來。這項發明受到卷繞在繞絲機上的絲線的啟發,標誌著傳送帶的首次使用,傳送帶是後來很多機器的重要組成部份。大輪子轉動一圈,小錠盤就隨之轉動好幾圈。

裝飾在義大利產絲大區皮埃蒙特(Piedmont)的戈沃內城堡(Govone Castle)內的18世紀中國墻紙,墻紙上面描繪了繅絲的過程,雖然描繪的場景是傳統中國人的繅絲過程,但畫上人物的相貌已經為迎合外國觀眾而進行了歐化

庫恩認為,所有這些都發生在公元前5世紀或公元前4世紀,比紡輪首次出現在印度的時間早了整整1000年,紡輪最終從印度傳播到中世紀的歐洲。庫恩提供了一些早期的證據:從周代(公元前1046-公元前256年)和漢代(公元前206-公元220年)遺址出土的錠盤數量急劇下降,表明采用了不同的紡紗技術;漢代的浮雕顯示當時的人正在使用紡輪;另外,發掘出的用加撚絲和雙股絲線紡織的絲織品數量顯著增多。

但我們仍然不知道紡輪是從什麽時候開始被專門用於紡紗的。這是一種用途廣泛的紡織工具,也可以被用於其他場景。它可以把絲線撚在一起,正如那些出土的絲織物所表明的那樣。它可以把繅好的生絲卷繞到筒管上,這個過程被稱為「卷緯」,中國的書面資料早在公元前1世紀就已經記載了這種用途。它也可以將廢絲等短纖維紡成線。庫恩將漢代浮雕上一幅模棱兩可的影像解釋為工人正在用紡輪將廢絲撚成絲線。

庫恩還提出了第四個證據——不斷增長的需求,來證明紡輪最遲在漢代就被用於紡紗。那時,中國的織布工使用的是腳踏式織布機,每天可以織出多達3公尺的大麻織物。如果沒有足夠的紗線供應,采用這種更快但更復雜的技術就沒有多大意義。如果使用手紡錘紡紗,需要20-30個手工紡紗工同時工作,才能保證織布機上有足夠的線。然而,如果使用紡輪,紡紗工的制線速度可以提高3倍左右,紡紗工的數量可以減少到7-10個人。中國的紡織工人早已使用這種機器進行撚絲和卷緯,他們很可能已經建立了紡紗和織布之間的聯系。

無論紡輪最初的用途是什麽,它都是一個技術上的裏程碑。它采用了傳送帶技術,後者也被用於許多其他領域。它還表明,機械動力可以顯著加快制線過程,解決了布料生產中的一個主要瓶頸。幾個世紀之後,這種洞察力才轉變為改變世界的機器。那個故事也是從蠶絲開始的。

二

憑借它的雙塔樓和帶欄桿的矮墻,羅梭撚絲廠(Filatoio Rosso)就像一座宮殿一樣壯觀,可以讓人暢行其間。但當這座氣勢雄偉的建築在1678年開業時,它實際上是一座工廠——是歐洲最早的工廠之一。在20世紀30年代之前的兩個半世紀裏,技術嫻熟的工人在這裏使用水力驅動的機器生產絲線。如今,這裏是皮埃蒙特絲綢博物館(Museo del setificio Piemontese),一座紀念該地區絲綢生產歷史的紀念館。它位於義大利西北部的卡拉格裏奧(Caraglio),這座小鎮處於杜林和尼斯之間,館中收藏了許多已經被人遺忘的發明的精確復制品,正是這些發明催生了現代工業。

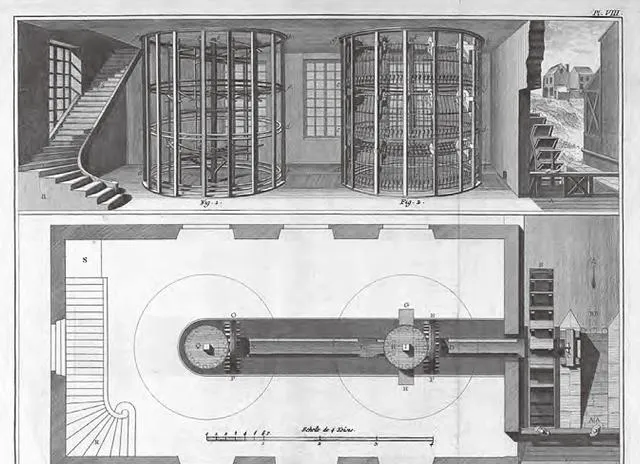

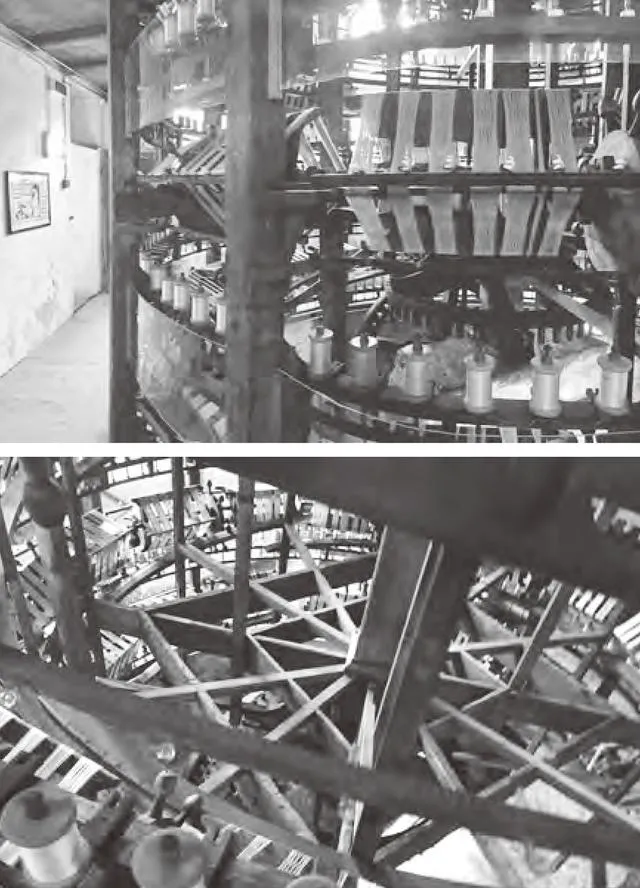

這座博物館裏最引人註目的展品是兩台巨大的圓形撚絲機,它們的旋轉動作讓人聯想到哥白尼的宇宙。這兩台撚絲機有兩層樓高,幾乎全部由木頭制成,每台機器裏都裝了許多直徑16英尺的水平環,由柱子作為支撐。這些環圍繞著一根巨大的軸旋轉,這根軸向下延伸到隱藏在地下室的水車上。在每個環的邊緣排列著數百個垂直的筒管,這些筒管每分鐘旋轉1000次。對於一個17世紀來自皮埃蒙特鄉村的農民來說,這一定像是來自另一個世界的東西。

18世紀百科全書中描繪的皮埃蒙特撚絲機(Wellcome Collection)

第一台機器將肉眼幾乎看不見的絲線以順時針方向撚在一起,向上卷繞到一圈略微凹進去的水平線軸上。第二台機器將兩根絲線並成一根,然後以逆時針方向將絲線撚在一起,使其更結實、更有光澤。它的內圈不是筒管,而是邊長2英尺的X形繞絲機,可以將絲線繞成絲束。最後的成品是「經絲」,在義大利語中為「organzino」,在法語和英語中為「organzine」。並絲的步驟很重要,因為經絲必須非常堅韌;經絲經常被拉得很緊,而且織布機運作時的機械應力很容易使它們斷裂。水平穿過經絲的絲線叫作「緯絲」,它的堅韌度可以差一點。[為了準確理解這兩個術語,可以記住緯絲(weft)的走向是從左(left)到右的。古語「woof」雖然現在很少使用,但在文獻中經常出現,它是「weft」的同義詞。]

一張1818年撚絲機的特寫,這台機器被收藏在義大利阿巴迪亞拉利亞納(Abbadia Lariana)的蒙蒂市民絲綢博物館(Civico Museo Seti cio Monti)

這項技術給21世紀的人留下了深刻印象,在當時也是令人驚嘆的。波隆納人文主義者貝內代托·莫蘭迪(Benedetto Morandi)在1481年寫道,他為自己城市的工業感到自豪,他稱贊這些撚絲廠的運轉「不需要人類的幫助,他們只需要看管絲線就可以了」。一個手工繅絲工人一天工作12個小時可以生產1個紗錠的線。相比之下,一台使用水力驅動的機器可以生產1000個紗錠的線,只需要2-3個機器看管員來保持底座潤滑和修補斷線。負責監督羅梭撚絲廠重建工作的弗拉維奧·凱瑞帕(Flavio Crippa)說:「這是生產力的巨大飛躍。」他宣稱,這台撚絲機是「一場重大結構變革的教母,而這場變革在很大程度上並未引起人們的註意」。

凱瑞帕是一名物理學家,他的整個職業生涯都投入在現代絲綢產業中,開發先進機械並申請專利。在過去的20年中,他投入了大量心血重新發現和恢復失傳的技術。義大利各地的許多博物館都見證了他的努力,羅梭撚絲廠也是其中之一。盡管這座建築在第二次世界大戰期間遭到了嚴重破壞,但凱瑞帕仍然能夠透過仔細觀察殘存的痕跡來電腦器的位置和高度,他說:「最大的誤差在2-3厘米。」他笑著說,借助現代工具的優勢,這些復制品花了兩年的時間建成——和原物一模一樣。

盡管這些液壓撚絲廠起源於波隆納,但在義大利北部的皮埃蒙特、倫巴底和威尼斯共和國(Venetian Republic)才真正發展起來,那裏有充足的水資源和生絲資源,而經絲供應不足。17世紀末,富有的義大利絲綢商人和法國絲綢制造商投入巨資,在艾爾卑斯山山腳下建造了大約125家工廠。這些大工廠為歐洲絲綢之都裏昂饑腸轆轆的織布機供應了大量絲線。

這些波隆納工廠除了使用最先進的機器,還采用了新的組織結構,使得所有的生產階段——從收獲蠶繭到將絲線繞成絲束——都能在同一個地方完成。凱瑞帕說:「這座卡拉格裏奧的工廠是有史以來建造的功能最完整的絲線廠。人們習慣稱它為撚絲廠(Filatoio),但實際上它是一個絲線廠(Setificio),因為它的業務並不限於撚制絲線。它的業務覆蓋了從蠶繭中提取絲線、撚絲以及制線的整個過程。」該地區所有的工廠都采用了這種模式。

一座絲線廠可能會在一個地方雇用數百個工人:繅絲能手被稱為「maestre」(我們更熟悉的是「maestro」這個詞,「maestre」是它的陰性復數形式),作為對她們專業技能的承認;孩子們負責將繅好的生絲卷繞到筒管上;工人們負責操作機器;還有專門負責修理機器的木匠和鐵匠。羅梭撚絲廠甚至還有一座女修道院,修女們在那裏為從遙遠地區來的女工提供食宿。

縱向聯合取代了往日的家庭小工業。繅絲工人再也不在獨立的作坊裏勞作了。農婦們再也不會把繅好的生絲帶回家卷繞到筒管上了。只有在嚴格的監督和標準化下,工廠才能始終如一地生產出足夠堅韌的絲線,使其可以經受住液壓撚絲廠的嚴格檢驗而不斷裂。

皮埃蒙特的工廠為繞絲機確立了一致的尺寸,安裝了統一的金屬筒管,並計算出機器的最佳尺寸和速度。他們發明了一種叫作「去和來」(va e viene)的機制,可以將絲線均勻地分布在繞絲機上,從而提高其品質。他們開始用標準長度絲線的重量來衡量絲線的精細度(這一概念現在仍在使用),並使用能快速測量出測試樣本的機器。一位經濟史學家寫道,這些撚絲廠憑借其技術、標準化和受到嚴格監督的勞動力,構成了「一個比英國工業革命時期的棉紡廠早了兩個世紀的工廠制度」。

皮埃蒙特的工廠很快就制定了經絲的歐洲標準,開出最高的價格,並擴大生產規模,以滿足日益增長的需求。開辦羅梭撚絲廠的家族靠出售絲線賺了大錢,薩伏伊國王甚至將這個家族的族長封為世襲的伯爵。我們漫步在這座博物館的一樓,凱瑞帕指向透過玻璃地板可以看到的地下挖掘物。它們揭示了繅絲的操作是如何從1678年的10個站(每個站都有一個以木炭為燃料的水盆來保持水溫)增加到1720年的20個站的。每個站有兩個女工工作(通常是母女二人),技術嫻熟的女工負責從蠶繭中小心翼翼地抽出精細的長絲,而技術不太嫻熟的則負責把長絲卷繞到繞絲機上。

與附近的一些競爭對手相比,三層樓高的羅梭撚絲廠規模不算大。在它開業前一年,法國商人在東北部大約一小時車程的拉克尼基(Racconigi)建造了一座六層樓高的工廠,雇用了150個工人。四年後,他們又建了一座11層樓高的工廠,有300個工人。到1708年,拉克尼基小鎮擁有19座絲線廠,雇用了2375個工人。

然而,管理、測量和機器並不是故事的全部。對於工廠的成功來說,繅絲能手和高科技裝置一樣至關重要。她們可以分辨出纖維大小的細微差別,盡可能相近地匹配具有天然差異的長絲,以保持絲線的均勻和結實。皮埃蒙特的繅絲能手還發明了一種獨特的技術,可以將兩根不同水盆中的長絲交叉擰幹水分,使絲線更有彈性、更圓潤。與其他地方的同行不同的是,她們一次只操作兩根長絲,生產出市場上最精細的絲線。工廠更重視絲線的品質而不是數量,這些繅絲能手的薪資是按天支付的,而不是根據她們生產的絲線數量計酬。

這是一項高要求、高技能的工作,需要專註、經驗和不斷改進。在出師成為繅絲能手前,這些年輕的繅絲女工花了數年時間觀察這個過程,掌握如何處理纖細長絲的隱性知識。一位紡織史學家寫道:「在漫長的低薪學徒期,構成繅絲藝術的規則、手勢模式和所有手部的自動活動都逐漸從紡紗工人傳遞到繅絲工人。」這種罕見的專業技能是很難復制的,使得繅絲能手成為備受追捧的雇員,她們的薪資比男工還高。

1776年,西班牙企業家在麥西亞鎮(Mercia)建立了一座絲線廠,他們雇用了一位名叫特蕾莎·佩羅娜(Teresa Perona)的皮埃蒙特繅絲能手,並提供了一份工作給她的丈夫,用今天的行話來說,他是一位「隨行配偶」。工廠對她的工作要求比她的丈夫更高,她一周工作七天,而他只工作六天。她的薪資比他高50%。

在一個大部份人仍是農民的社會裏,繅絲能手是工業貴族。18世紀中期,哈布斯堡政府在戈裏齊亞諾鎮(Goriziano)出資建造了一個大型建築群,這裏靠近今天的義大利和斯洛維尼亞邊界。與羅梭撚絲廠一樣,它也是一個基本上自給自足的園區,包括住宅區和一個小教堂。豐厚的薪資和前所未有的「福利」吸引了四面八方的工人。繅絲能手的薪資高得驚人,因此當地人很生氣。當一群戴著絲巾的繅絲能手漫步在城鎮裏時,嫉妒的居民向她們投擲石塊,當局不得不出面幹預。

經濟史學家克勞迪奧·紮涅(Claudio Zanier)認為,義大利北部這些水力絲線廠培育了「一支非常龐大的女性勞動大軍,完全能夠適應未來的工業需求」,他在日本的絲綢工業中也發現了這一點。19世紀時,撚絲廠集中的地區成為義大利的工業腹地——它們至今仍保持這種地位。紮涅觀察到,「這些工廠的產物,除了大批專業工匠外,還有一支嚴守紀律的龐大勞動大軍,他們習慣於每周7天連續輪班工作,負責制造高品質的產品」。「這些都是建立高效的現代工廠制度的必要先決條件。」

然而,盡管義大利的水力絲線廠在技術和組織方面取得了巨大成就,但在西方國家如何致富的描述中,它們卻很少被提及。歷史學家約翰·斯泰爾斯(John styles)說:「到1750年,艾爾卑斯山以南的義大利北部大約有400座水力工廠。比1800年蘭開斯特(Lancaster)的水力工廠還要多。那為什麽這裏沒有發生工業革命呢?因為絲是一種奢侈品。」

你不會用絲綢船帆來驅動船只,不會用絲綢袋子包裝貨物,不會用絲綢繃帶包紮傷口,不會用絲綢窗簾裝飾村舍,也不會讓工人穿上絲綢衣服。(即使在用絲綢做軍裝的中國,普通人穿的也是用大麻纖維制成的衣服。)只要機械創新只影響到一小部份精英,盡管它們可能享有聲望並帶來盈利,但它們的經濟意義是有限的。將日常生活所用的羊毛、亞麻和越來越受歡迎的棉花等短纖維紡成紗線,仍然是一項耗費全部精力的工作。但是,隨著絲線生產的機械化,它已經離開村舍進入工廠,這些撚絲廠預示著工業革命的到來。

三

1768年,位於利物浦和曼徹斯特之間的默西河(River Mersey)中段的英國小鎮沃靈頓(Warrington),基本上已從七年戰爭(Seven Years’War)帶來的經濟衰退中恢復過來。盡管對其帆布的需求不像那場全球沖突期間那麽蓬勃,但這足以維持300個織布工的就業。另外還有150個織布工在紡織用於裝袋的粗織布料。

然而,這些織布工只占紡織工人總數的一小部份。要為一個織布工提供紗線需要20個紡紗工的勞作——在柴郡(Cheshire)的農村地區,遍布著9000個勞動力。農學家兼旅行作家亞瑟·揚(Arthur Young)寫道:「紡紗工從來不會因為沒有工作而站著不動;只要他們願意,他們隨時都可以找到工作;但織布工有時會因為缺少紗線而無所事事。」他在英格蘭北部進行了為期六個月的旅行,其間來到這個小鎮。

在旅行的後期,揚不舒服地沿著一條「坑坑窪窪」的公路前行,最終到達曼徹斯特。他在那裏看到了一個繁榮的紡織業,生產的產品既供國內消費,也出口到北美和西印度群島。工作機會有很多。他寫道:「總的來說,所有人都可能會不斷地有工作可做。」他指出,除了許多制造紡織品、帽子和裝飾品、布條等小商品的工人外,「曼徹斯特市區和郊區雇用的紡紗工數量是驚人的」。在市區工作的紡紗工有3萬人,另外還有5萬個紡紗工在郊區工作。

在揚所處的時代,紡紗是迄今為止英國最大的工業行業。一位經濟史學家估計,「把羊毛、亞麻和大麻紡紗加在一起,到1770年潛在的就業人數可能是約150萬已婚婦女」,而當時的英國勞動人口大約是400萬(這個計算假設已婚女性比單身女性紡得少)。

紡紗工人的薪資充其量只是中等水平。沃靈頓的婦女和女孩紡的是制作帆布所用的亞麻纖維,如果她們全職工作,每星期僅僅能掙1先令,而一個男性織布工每星期可以掙9先令,一個女性織布工每星期能掙5先令。在曼徹斯特地區,成年棉紡工每星期能掙2-5先令,而女孩每星期只能掙1-1.5先令。相比之下,根據織物的型別,織布工的收入在3-10先令。

乍一看,紡紗工似乎受到了不公平的待遇。歷史學家德博拉·瓦倫澤(Deborah Valenze)寫道:「盡管紡紗女工在英格蘭的經濟命運中扮演了至關重要的角色,但她的工作收入微薄。」她把低薪資歸咎於性別歧視。「紡紗由於與女性的工作聯系在一起,因此受到汙名化,紡紗工從未獲得與對線的需求相稱的薪資。」

這個關於受壓迫女工的簡單道德故事忽略了織物生產中不容忽視的數學問題。線可能是必不可少的,但除非最終制成的布料極其昂貴,否則每小時紡紗的單價必然很低。繅絲能手的薪資很高,比很多男人掙的薪資都高,這是因為她們繅出的絲線制成的織物是昂貴的絲綢。瓦倫澤顛倒了因果關系。紡紗的薪資很低,不是因為女性在從事紡紗工作,而是因為紡出大量有用的紗線需要花費很長的時間。一個小時的勞動成果根本不值那麽多錢。女性從事這種低薪工作是因為她們的選擇比男性少。壓迫不在於支付給紡紗工人的薪資,而在於女性沒有其他的就業機會。

事實上,對於那些從事織物貿易的人來說,紡紗的成本並不低——即使僅支付「微薄的薪資」。它的成本很容易超過布料生產的其他步驟。1771年,一份議會報告記錄了制作一塊售價為35先令的標準精紡呢絨的成本。最大的開銷是原毛本身,要12先令;紡紗工的薪資緊隨其後:11先令11.5便士。織造的花費是它的一半——僅6先令。制造商賺了5先令5便士的利潤。

這一比例也不是反常現象。對於粗紡絨面呢來說,紡紗的成本往往是織布的兩倍。1769年,當時的經濟形勢非常好,生產25碼布料所需的紗線成本是17先令11便士,是織布成本(8先令9便士)的兩倍還多。五年後,當絨面呢價格下跌時,這一比例更加不平衡:紡紗工掙了15先令9便士,而織布工只掙了7先令。

微薄的薪資和高昂的紡紗成本反映了前工業時代織物生產的基本經濟狀況。布料需要大量的紗線,紡紗需要大量的時間。要紡出精細、緊致、均勻的線需要更長的時間。為織布機提供除了最奢侈的材料以外的任何東西都註定要付出很低的代價。否則,沒有人能買得起這種布料。

紡紗是織物生產的瓶頸,也恰恰是其亟待解決的問題。從17世紀末開始,發明家開始尋找用更少的勞動生產出更多紗線的方法。就像今天廉價、清潔的能源一樣,紡紗機器顯然也是令人向往的。1760年,英國的藝術、制造業和商業「鼓勵協會」(Society for the Encouragement of Arts,Manufactures and Commerce)為制造出「一台能同時紡出6根羊毛線、亞麻線、棉線或絲線,而只需要1個人操作的機器」提供了獎金。

沒有人贏得這項獎勵,但幾年後詹姆士·哈格裏夫斯(James Hargreaves)發明了珍娜紡紗機,這是一台臥式機器,有望「透過一只手的轉動(或移動)和另一只手的拉動,同時紡紗、拉長和加撚16根或更多的線」。這就是經濟史學家貝佛利·勒米爾(Beverly Lemire)所說的「第一台強大的機器,靠一個紡紗女工的勞作就可以連續不斷地生產多個紗錠的線」。珍娜紡紗機非常適合家庭生產,甚至孩童也能操作,它加快了紡紗的速度,提高了線的均勻度,並增加了紗線的供應。更多的紗線反過來又可以生產出更多的機織物和針織長襪。

但數量並不是英國的紡織品制造商面臨的唯一問題。棉花是短纖維,很難紡成線。無論是使用珍娜紡紗機還是老式的手紡車,英國的紡紗工都無法制造出足夠緊致的棉紗來做經紗,使其可以承受住持續的張力而不斷裂。用手紡錘將這種短纖維紡成線需要很長的時間,成本高得令人望而卻步。因此,英國的「棉布」實際上是一種較為粗糙的布,被稱作「棉亞麻混紡粗布」(fustian),這種布的緯紗是松散的棉線,經紗是亞麻線。

顧客真正想要的是來自印度的時尚全棉印花布,那裏的紡紗工人是全世界最擅長紡棉花的。然而,在英國強大的羊毛工業的要求下,議會禁止從印度進口全棉印花布,到了1774年甚至禁止英國制造商出售他們自己生產的印花棉布。英國東印度公司向北美殖民地出售越來越多的印度棉布,在那裏,印度棉布比英國的棉亞麻混紡粗布更受歡迎。英國的紡織品制造商想從美洲的市場中分一杯羹。要實作這一點,他們不僅需要更多的棉紗,而且需要品質更好的棉紗。斯泰爾斯認為,紡紗「不僅是紡織品生產的瓶頸,也是決定品質好壞的必要條件」。

英國人以一種迂回的方式從義大利的撚絲廠得到了解決方案。故事以紡織史上常見的工業間諜活動開始。18世紀初,一位名叫湯瑪斯·洛姆(Thomas Lombe)的英國工廠主把他在機械方面很有天賦的弟弟約翰送到了義大利,希望他能掌握皮埃蒙特繅絲技術的秘密。約翰透過賄賂一個牧師來幫助他,在裏窩那(Livorno)的一家絲線廠找到了一份機械工的工作。白天,他把這些機器都記在腦子裏;晚上,他把機械平面圖畫在紙上,藏在成捆的生絲裏,偷偷運回家。1716年,他帶著幾個義大利人和他們的專業技能回到了英國。利用剽竊來的機械平面圖,兄弟倆在德貝鎮(Derby)建了一座五層樓高的撚絲廠。它於1722年正式開業。同年,約翰因長期患病而去世,據說這種疾病是由一名義大利刺客的毒藥引起的。

英國政府很高興能獎勵一位引進最先進技術的英國國民(盡管湯瑪斯是透過不正當的手段得到的),他們授予他機械設計的專利。1732年,當這項專利到期時,他請求延期。相反,議會給了他一筆驚人的獎金,14000英鎊——當時,一個家庭的年收入為100英鎊,即屬於中產階級;年收入500英鎊即屬於富人階級——條件是他必須公開機械平面圖,並提供一個撚絲機的「完美模型」,以便其他人可以仿造。

不久之後,一位名叫路易士·保羅(Lewis Paul)的發明家開始將這種機器的原理套用到棉紗生產中,保羅人脈很廣,他的父親是一位法國難民醫生。他的機器安裝了一系列軋輥,每一根軋輥的紡紗速度都比前一根快,可以將精梳過的纖維拉長並加撚成線,透過這種方式用機械威力代替了人工技能。斯泰爾斯寫道:「這是一台圓形的機器,帶有一根中央主動軸,在設計上與洛姆的義大利撚絲機有著驚人的相似性。」保羅將這項技術授權給了他透過朋友、著名作家山繆爾·強森(Samuel Johnson)認識的投資者。

在印度手紡車上紡紗,約1860年,由凱哈爾·辛格(Kehar Singh)繪制

保羅的機器被英格蘭北部的工廠采用,其中包括北安普敦(Northampton)的一家工廠,這家工廠安裝了5台機器,每台機器上有50個紗錠,但是,這種機器存在技術問題,因此不算特別成功。(這些工廠還遭遇了管理問題。)但軋輥紡紗激發了其他工匠的靈感。其中一位堅定分子承認說:「好幾位紳士都差一點被這件事情弄破產了。」他叫理察·阿克雷特(Richard Arkwright),是蘭開夏郡(Lancashire)的理發師、假發制造商和酒吧老板。盡管他的背景令人難以置信,但阿克雷特是一個善於改進他人發明的天才,他設法找到了解決問題的方法。他沒有使用圓形機身,而是將幾對軋輥排成一行,並加重頂部的軋輥的重量以替代紡紗工人的手指,以此保持纖維的緊密度,這樣在牽伸時就不會發生撚轉。結果紡出來的紗線很均勻,也足夠緊致,可以作為經紗使用。

1768年,阿克雷特搬到了諾丁罕的長襪針織中心,找來了幾個生意夥伴,並為一台後來被稱為「水力紡紗機」的機器申請了專利。他的第一家紡紗廠於1772年開業,生產的紗線用於制造銷往美洲市場的針織長襪和印花棉布。他的生意夥伴隨後成功遊說議會廢除了對印花棉布的禁令,使這種現在用英國紗線制造的時尚布料得以在全國合法銷售。斯泰爾斯寫道,水力紡紗機是「終極宏觀發明」——一種能產生其他技術的技術,其影響遠遠超出單一的功能。

幾年之內,水力紡紗廠遍布英格蘭北部,生產出了大量低成本棉紗,這在以前是難以想象的。隨著時間的推移,阿克雷特利用水力創新技術改進了機械紡紗,提高了紗線品質,並將梳理和粗紡(加撚纖維,為紡紗做準備)整合為一道工序。他最終在紡紗機上增加了蒸汽動力。勒米爾寫道,操作這些機器的人成為「第一代產業工人精英。他們的收入很高,而且工作中使用的技術給他們帶來了相當大的聲望」。

他們不是唯一的贏家,至少短期內如此。1788年,山繆爾·克朗普頓(Samuel Crompton)發明了「騾機」,之所以稱為騾機,是因為它將阿克雷特的設計與珍娜紡紗機的筒管結合在一起。(騾子是馬和驢子的雜交種)憑借騾機,英國制造商第一次能夠生產出像印度手紡棉紗一樣精細均勻又結實的紗線。紗線產量激增,織布工成了織物生產新的瓶頸。

勒米爾寫道:「那些從事手工織布行業的人經歷過黃金鼎盛時期,他們想做多少活就做多少活,收入也很高。」黃金鼎盛時期不會一直持續下去。動力織布機在世紀之交出現,隨之而來的是著名的盧德運動(Luddite movement),昨日的贏家變成了新的經濟輸家。具有歷史諷刺意味的是,這些手工織布工搗毀了對他們的工作造成威脅的織布機,成為抵制新技術的代名詞,然而,他們的生計受到威脅,原因卻在於更早、更具破壞性的進步。

事實上,阿克雷特早期的「專利機器」也引發了反技術者的強烈抵制。抗議者砸碎機器,要求政府救濟。在等待議會采取行動之前,威根鎮(Wigan)停止了「所有用於棉花的梳理、粗紡和紡紗的機器和發動機的使用,無論這些機器和發動機是靠水還是馬作為動力驅動的」。一份向議會送出的請願書解釋說:「問題的癥結在於引進了各種各樣的專利機器和發動機,它們以一種如此致命和駭人的程度取代了體力勞動,因此……成千上萬的人……以及他們的家人,都渴望找到工作。」

19世紀的紡紗車

議會委托起草了一份報告,但決定不采取行動。報告的結論是:「由於專利機器的使用,在上述地區已經建立了一個非常重要的印花棉布制造業。」盡管新技術造成了破壞,但它創造了新的工作崗位,並使整個國家受益。

有一本標題冗長但直白的小冊子,名為【致棉制品制造業中的工人和全體窮人:對棉制品制造業中機器使用的思考】(Thoughts on the Use of Machines in the Cotton Manufacture. Addressed to the Working People in That Manufacture and the Poor in General)。其中詳細描述了一個案例,這個案例也適用於串流媒體音樂、自動駕駛汽車、無人機送貨,以及其他我們擔心機器人正奪走我們工作的行業。

那些被趕出舊工作崗位的人會找到新工作,或學習新本領。那些勞動報酬減少了的人會瞄準更有利可圖的行當。那些因為率先利用新發明而大獲其利的人,很快就會發現競爭對手太多,而不得不降低價格、減少利潤……事實上,棉制品制造業幾乎是一個新興行業。織物的質地、我們生產的東西的品質得到驚人的改變。我們大量生產了多少新品種的布料?如果沒有我們的機器,這是不可能生產出來的,至少不可能大量生產,或者不可能賣得如此廉價。

盡管可能對個體當下的命運過於樂觀,但這本小冊子的作者對大局的看法是正確的。透過制造大量的紗線,這些「專利機器」改變了世界。從衣服到船帆,從床單枕套到面粉袋子,生活必需品的價格突然變得更便宜,種類更多了,也更容易買到了。婦女從紡錘和紡紗桿中解放出來。這就是經濟史學家戴爾德麗·麥克洛斯基(Deirdre McCloskey)所稱的「大富裕」的開始,這是一場長達數世紀的經濟騰飛,提高了整個世界的生活水平。正如繩子使早期人類得以征服世界一樣,充足的紗線在生活的方方面面都產生了漣漪效應。

(本文摘自維吉尼亞·波斯特雷爾著【文明的經緯:紡織品如何塑造世界】,張潔譯,社會科學文獻出版社,2024年5月。澎湃新聞經授權釋出,原文註釋從略,現標題為編者所擬。社會科學文獻出版社)