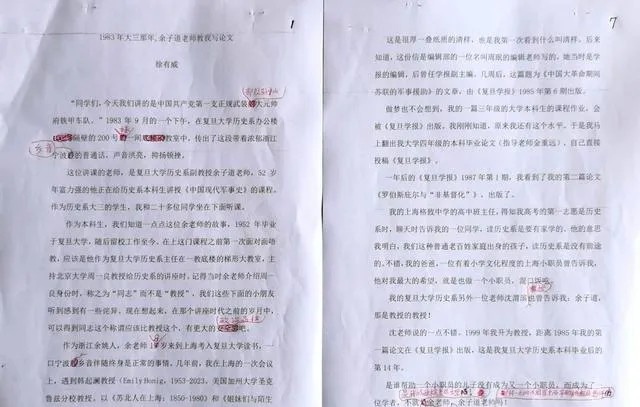

「同學們,今天我們講的是中國共產黨第一支正規武裝部隊孫中山大元帥府鐵甲車隊。」1983年9月的一個下午,在復旦大學歷史系辦公樓隔壁200號樓的一間底樓的教室中,傳出了這段帶著濃郁浙江寧波鄉音的普通話,聲音洪亮,抑揚頓挫。

這位講課的老師,是復旦大學歷史系副教授余子道老師,52歲年富力強的他正在給歷史系本科生講授【中國現代軍事史】的課程。作為歷史系大三的學生,我和二十多位同學坐在下面聽課。

作為本科生,我們知道一點點這位余老師的故事:1952年畢業於復旦大學,隨後留校工作至今。在上這門課程之前第一次面對面唔教,應該是他作為復旦大學歷史系主任在復旦一教底樓的梯形大教室,主持北京大學周一良教授給歷史系的講座時。記得當時余老師介紹周一良身份時,稱之為「同誌」而不是「教授」,我們這些下面的小朋友聽到感到有一些詫異。現在想起來,在那個講座時代之前的歲月中,得到同誌這個稱謂應該比教授那個名頭,有更大的政治品味吧。

作為浙江余姚人,余老師18歲來到上海考入復旦大學讀書,一口寧波鄉音伴隨終身是正常的事情。幾年前,我在上海的一次會議上,遇到韓起瀾教授(Emily Honig,1953-2023。美國加州大學聖克魯茲分校教授。以【蘇北人在上海:1850-1980】和【姐妹們與陌生人:上海棉紗廠女工1919-1949】等聞名於世),餐桌上聊起了我們共同的老師余老師。

作為中國改革開放後第一批來華的美國學者,韓老師曾於1979-1981年在上海復旦大學歷史系做存取學者,指導老師就是余老師。「哎,跟余老師上課苦啊,一句話都聽不懂。」此時此刻的她,邊說邊搖頭嘆息。真是難為她了,好不容易學會了中國的普通話,沒想到來到了中國,遇到了這種非標的中國話。當年豎起耳朵睜大眼睛的往事,韓老師有點不堪回首吧。

2014年8月,筆者(左)和余子道老師參觀位於台北郊區的陽明書屋

據復旦大學歷史系姜義華老師回憶,余老師先後指導了25位碩士研究生,其中包括來自美國、日本、南韓和蘇聯高級進修生(傅德華等主編:【近現代中國戰爭與社會:余子道先生九秩壽慶論文集】,上海人民出版社2021年版,「序言」第3頁)。如果現在再把這些外國留學生全部聚集起來,請他們回憶一下他們是怎麽聽懂余老師的寧波鄉音中文,應該是1980年代改革開放史背景下的中外學術交流史上一個有趣的畫面。

作為距離電視劇【繁花】中虛擬的上海黃河路上的至真園(現實生活中取景現在的苔聖園飯店)500公尺之外土生土長的孩子,第一聽懂的是上海話,第二是寧波話,最後才是普通話。因為在我家這個石庫門房子中,鄰居最多的是寧波人。現在聽到課堂上余老師的寧波鄉音,恍恍惚惚又回到了童年歲月。

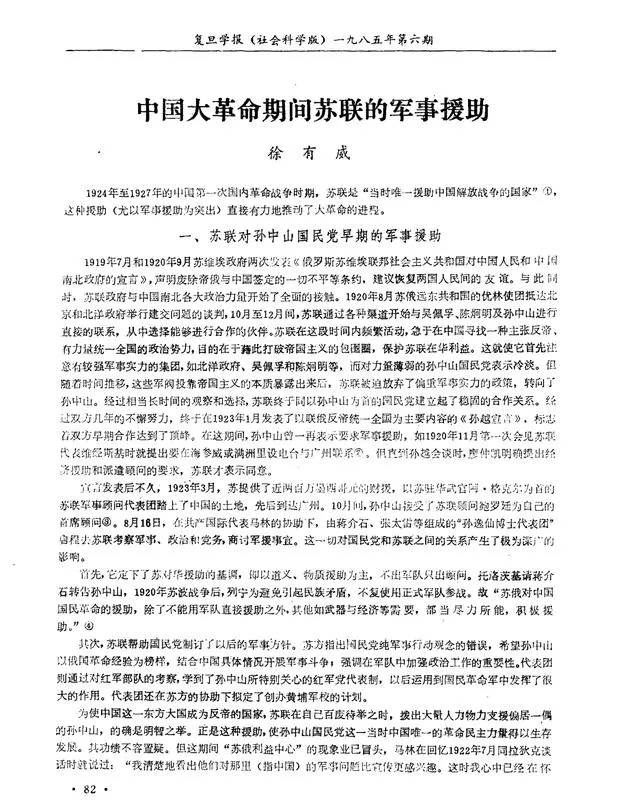

一個學期的課程很快就結束了。余老師布置課程作業,50道課程論文的小題目,整整齊齊寫在了黑板上,大家可以隨意挑一個。我看到其中一個題目是【中國大革命時期蘇聯對中國的軍事援助】,眼睛頓時一亮。

說起來現在的大學生們肯定不相信,1983年的復旦大學圖書館,紙質版的藏書絕對應付不了那些如饑似渴學生的借閱。圖書館不得不限額出借圖書,特別是二樓閉架出借的那些圖書。好像圖書館規定,新聞系的學生可以每個人一次性借閱10本,歷史系只有5本的份額。即便有5本的份額,等您開單子進去叫圖書館老師檢視,回復往往是二個字:「沒有!」

由此我平時從來不去二樓的閉架圖書館借書,偷懶去歷史系男同學的寢室看他們已經借出來的那些書。我們男同學有五個寢室,我就經常出沒其他四個,當然也不放過我們自己的這個寢室。我陸續看到隔壁幾個寢室裏面的同學借出來的幾本新書——中國社會科學出版社出版的【在中國的土地上】【中國國民革命軍的北伐】和【馮玉祥與革命軍】等,我敏銳地意識到,這些由參與過中國大革命的蘇聯顧問回憶錄的中譯本,是余老師這個題目的一手最新資料。

幹!

作為一位歷史系大三的本科生,要認認真真撰寫一篇文章,即便是一篇課程作業,即便放在今天,也是一個不容易的事情吧。在尋找資料的過程中,有幾個鏡頭我至今記憶猶新。

鏡頭之一,關掉煤氣放下炒菜鏟的姜義華老師。我現在已經忘記從哪裏得知一本著作,也不知道從哪裏得知姜義華老師那兒有這本書,那天我上午十一點左右去了姜老師的位於復旦大學第五宿舍的家,問他借這本書。

姜老師那時已經是歷史系副主任,平時見面我們這些學生都是滿臉含笑,中年發福的身材,看上去如同彌勒佛。姜老師正在煤氣竈上炒菜,看到我來了,馬上關掉煤氣接待我,拿出一包由一張舊報紙包著的影印件。他告訴我,這份影印件是剛剛從北京的中國社科院近代史研究所搞來的。影印件還沒有裝訂好,就是一頁一頁的散裝貨。我如獲至寶。看完後,我的一位心靈手巧有手工裝訂功夫和興趣的表哥,幫助裝訂好這本散裝影印件,最後還做了一個正規的封面,這才還給了姜老師。

18年後的2001年10月,我應台灣地區「中研院」近代史研究所呂芳上所長的邀請,去台北參加有關辛亥革命的學術會議。在會場上意外的遇到了這本書的作者李雲漢老師,我馬上請他合影留念。那張合影有三位人,我在右側,李老師居左,居中是曾經記錄蔣介石的口授遺囑的大秘秦孝儀(時任台北故宮博物院院長)。曾經擔任國民黨黨史委員會副主任的李老師此時已退休去加拿大養老。他絕對不會想到,18年前在海峽對岸,曾經有我這個歷史系大三的「粉絲」讀者。一本台北普通的歷史出版物,先整本到了北京,再影印散裝到上海,最後成了一份影印件整本。

鏡頭二,上海社科院圖書館楊康年老師幫助我找書。課程作業一般來說兩周之內交稿,因為我準備認真完成,來不及交稿,於是跟余老師說我要晚點交。「可以可以。」余老師一口答應。我說要去上海社科院歷史研究所借書看,余老師介紹我去找一位名字叫楊康年的老師。

接下來就是寒假,我那時家在徐家匯附近,騎自由車到位於徐家匯上海社科院歷史研究所去借書看。我記得辦公室裏面有位女老師,看到我這位大學生楞頭楞腦地來借書,一臉的驚訝。這位老師告訴我,楊老師現在已經在上海社科院院部的圖書館工作,這個圖書館不在現在歷史研究所,而在位於中山公園後門的華東政法學院的院內。於是我又騎著自由車,兜兜轉轉到了這個圖書館,見到了這位楊老師。

後來才知道,楊老師是上海社科院歷史研究所圖書資料收集整理方面元老級的拓荒者。我問他圖書館是不是有1928年出版的【蘇聯陰謀文征組譯】。楊老師一口答應,爬上爬下,最後從圖書館頂層的一個角落中,找到了這套書的原件。

據說楊老師最喜歡讀書特別是看專業書的年輕人,而看到有年輕讀者借閱小說書則不開心。「看閑書,沒意思。」看到我借閱如此專業的蒙塵圖書,楊老師眉開眼笑。他也是一口濃厚的寧波鄉音,啤酒瓶底那麽厚的近視眼鏡鏡片後散發出的慈祥眼神,至今還深深留在我的記憶深處。

之所以要特別說這套書是原件,是因為這套書非常罕見,它的編成過程本身有傳奇色彩。我從北京的一位名字叫金再及老師(復旦大學歷史系前輩金沖及老師的妹妹)的文章中看到這本書名,按圖索驥才知道天下有這本書。應該有八本,遺憾的是,楊老師這裏只有四本。補充一句,最後【復旦學報】出版我這篇文章時,來自這本書的內容留著,書名則被刪了,大概因為書名看上去敏感吧。

經過一個寒假的努力,我完成這篇約有2萬字的課程作業,交稿余老師。過了一段時間,獲悉這篇文章的考核成績為90分。作為一篇本科生的課程作業,這個事情就這樣過去。之後一段時間內,我也再沒有見到余老師。

半年後的1984年秋季開學後的一個下午,我在去歷史系辦公室的路上,就在外文系大樓這個位置,偶遇余老師他也在去辦公室開會的路上。他一邊走一邊對我說:「你的文章不錯,好好改改,我給你投到【復旦學報】去。」

我聽了喜出望外,自然願意改。於是我馬上修改好,再請余老師提提意見,我再修改好。最後謄清文稿後,我在文章姓名標示位置寫為「余子道 徐有威」。我想這個題目是余老師出的,資料是他指導找的,他幫助修改的,我作為第二作者,天經地義。

記得那是一個雨夜的晚上,在歷史系辦公樓底樓現代史教研室,余老師看到了這個姓名標示,馬上拿出筆,認認真真地把他的名字塗了幹幹凈凈,不留一絲痕跡。他邊塗邊說,我的名字不值錢,不值錢的。接下來這個文章的進展,我沒有問,過了一段時間,就忘記了這個事情。

約一年半後1985年12月一個周一下午,那時我已經大學畢業,在上海的中國紡織大學社會科學部做了中國革命史的小助教。辦公室的一位同事告訴我,有一份復旦大學寄給我的信。一看,原來是【復旦學報】編輯部寄來了我的文章清樣。

這位以【復旦學報】編輯部名義寄來的信中大意是:徐有威老師,你的文章的清樣出來了,這是余子道老師送來的。我們去歷史系找你,他們說你已經畢業分配到中國紡織大學工作。我們這裏就寄給你,你趕快看完這個清樣,給我們寄回來,我們馬上就要出版了。

這是很厚一疊紙質的清樣,也是我第一次看到什麽叫清樣。後來才知道,這份信是【復旦學報】編輯部的一位名叫周瑉的編輯老師寫的,她當時是學報的編輯,後曾任學報副主編。幾周後,這篇題為【中國大革命期間蘇聯的軍事援助】的文章,由【復旦學報】1985年第6期出版。後來去學報編輯部拜訪了周老師,原來她是復旦大學歷史系1964年畢業的老前輩,笑瞇瞇的,說話細聲細氣,做事認真負責。

1985年12月筆者發表在【復旦學報】的文章

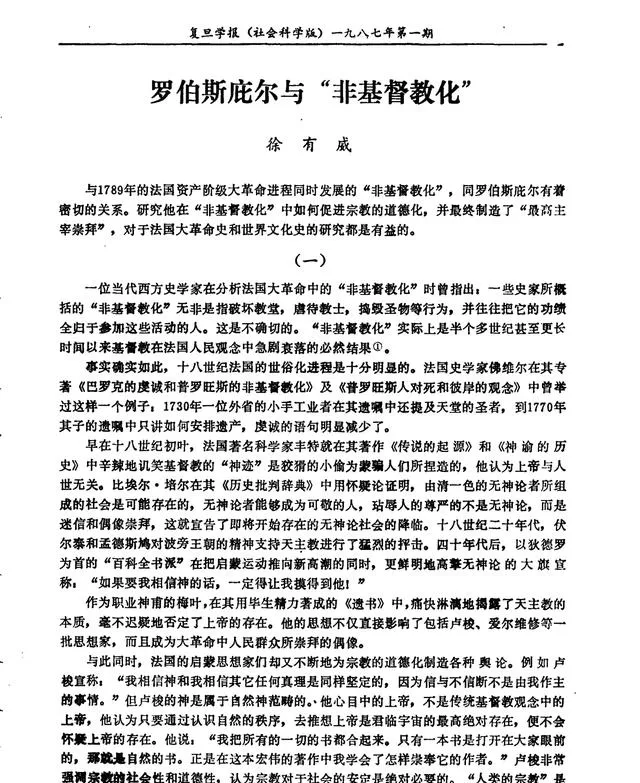

做夢也不會想到,我的一篇三年級的大學本科生的課程作業,會被【復旦學報】出版。我剛剛知道,原來我還有這個學術水平。於是我馬上翻出我大學四年級的本科畢業論文(指導老師金重遠),自己直接投稿【復旦學報】。

1987年1月,就是一年後的【復旦學報】1987年第1期,我看到了我的第二篇論文【羅伯斯庇爾與「非基督化」】,出版了。

1987年1月筆者發表在【復旦學報】的文章

隨後我又翻出我在大學二年級的另外一篇作業【試論史達林的外交政策對蘇南關系破裂的影響及其後果】,再投稿學報。周老師看了笑瞇瞇說:算了算了。現在想起來這個故事,我自己也笑了。年輕有沖勁是好事,但是畢竟不懂事。後來家裏喬遷幾次,好多書信檔糊裏糊塗就永遠離開我了。不過,前幾天在孔夫子網路上看到我意外看到我這篇被拒的33頁論文手稿,在「名人墨跡:手稿」欄目中掛著,開價200元大洋。情不自禁,我又笑了。

我的上海格致中學的高中班主任老師,得知我高考的第一誌願是歷史系時,聊天時告訴我的一位同學,讀歷史系是要有家學的。他的意思我明白,我們這種普通老百姓家庭出身的孩子,讀歷史系是沒有前途的。不錯,我的爸爸,一位有著小學文化程度的上海小職員曾告訴我,他對我最大的希望,就是也做一個小職員而已。

我的復旦大學歷史系另外一位老師沈渭濱教授曾告訴我:余子道,那是教授的教授!沈老師說的一點不錯。1999年我升為教授,距離1985年我的第一篇論文在【復旦學報】出版,這是我復旦大學歷史系本科畢業後的第14年。

是誰幫助一個小職員的兒子,沒有階層固化復制為上海灘的又一個小職員,而成了一位學者,不就是我的母校復旦大學嗎,不就是余老師那樣一大批為國育才而辛勤耕耘的老師們嗎!

據我所知,在我們這個1981年入校的歷史系50位同學的班級中,王維江同學得到沈渭濱老師的推薦,他的習作【楊毓麟略論】出版在1984年的【安徽史學】1985年第1期。李國平同學和歷史系趙少荃老師共同執筆的文章【五四運動在復旦】,也出版在【復旦學報】1984年第3期。

順便補一句,和我大學同寢室四年的維江同學本科畢業後,追隨歷史系朱維錚教授讀碩士,碩士畢業後去德國漢堡大學師從傅敏怡教授(Michael Friedrich)讀博士,現在回到母校復旦大學歷史系做了教授。維江同學告訴我,作為大學三年級的學生,他完成【楊毓麟略論】這個習作後,作者姓名標示處就他自己一個人的名字,沈渭濱老師照樣幫助介紹投稿出版。沈老師至今被大家記得念著,不是無緣無故的。世界上沒有無緣無故的愛哦。

2024年2月16日,筆者拜訪余子道老師

2021年,余老師的一些余門子弟和諸多受過余老師長期教誨的學生,自願組織出版一本論文集為余老師祝90大壽,這就是由傅德華等主編的【近現代中國戰爭與社會:余子道先生九秩壽慶論文集】(上海人民出版社2021年版)。我有幸獲邀共享其盛。我毫不猶豫把這篇1985年在【復旦學報】的文章,放入這本書中。我認為這是表達對余老師最好敬意的方式。

余門弟子為余子道老師祝90大壽出版的論文集

余門弟子籌備余子道老師90大壽論文集出版的工作會議合影

記得姜義華老師提及,余老師曾經說過:「我要爭取為復旦工作到九十歲。」這個心願,此時此刻余老師已經超額完成了。我建議余老師再定一個小目標:爭取為復旦工作到100歲!

余老師,加油!

余子道老師修改筆者本文的部份手跡