Q:

尉曉榕教授您好,感謝您接受本次采訪。此次訪談主要從三個部份進行采訪,第一個部份是關於研途學習。請問在您的碩士或博士求學生涯期間,有沒有讓您比較難忘的人和事呢?

A: 我這個人健忘,天生記憶體就小,許多人事都經不起時間銷蝕,但真要去拎,當然有,只是烈度強度大到能影響一生半世的,似乎不太有,如果強說有,就太文學了。因為我們在生活流中是被情景不斷觸發的,我們的行為大多是即時反應。當然,往深裏說, 生命流之下是類似河床的東西,這樣看,能對我們有影響的人和事,正像放入河裏改變水文的石塊,可是大流向仍是不變的。

我和大家一樣,確曾擁有一些貴人和給力的事,這貴人是要終生銘記的,對此,我的體驗是不必想起也不曾忘記,將貴人榜樣化再還諸周邊,還諸後生,或許是最好的紀念。至於事,我覺得一個好時段比一堆好事更重要。比如在我讀博期間,曾沈浸於寬口徑閱讀,每天一人上玉皇山,天不黑不歸,期間有好書在捧,佳樂在耳,吃喝粗陋無幾,但想象肆意精神豐盛,至今回觀,仍是一片金黃。

具體說,因我的論文在話題上比較出圈,所涉較廣,可我的早期教育是從改革開放之前而來,所攜無多,文中觸及的社會學、心理學、物理學和數學,都要補課,像這類讓內心充滿的時光對我來說極具意義,後來,我曾一次次試圖再行開啟這樣的模式,都被來勢洶洶的俗人俗事淹沒了,方才明白:世上好事不易。

尉曉榕老師日常照

Q: 您有比較推薦的書籍嗎?對於國美學子們來說,應該怎樣尋找比較適合自己的閱讀書目呢?

A: 閱讀這件事其實會被生活中的一些情狀所影響,我小時候家裏剛好有【牛虻】和【鋼鐵是怎樣煉成的】,這些書可以說是我的啟蒙。後來我讀大學時,又讀了【懺悔錄】,還有羅曼·羅蘭寫的【巨人三傳】和【約翰·凱瑞斯朵夫】,這些書籍顯然催發著人格啟蒙,甚至發萌著情感,而情感的線索往往牽絆一生。

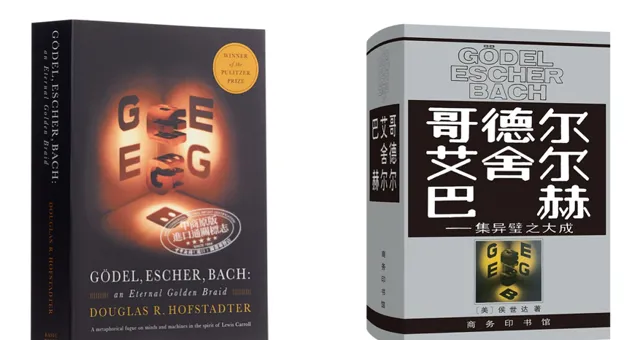

到後來越讀越雜了,大勢是從文學轉向文論,這都因我的環境流變而變,從而產生了新的書目。現在我正在讀的【哥德爾艾舍爾巴哈】,這本書比較綜合,就像一個微縮景觀,把很多學科的要點進行了有意味的連結,當然更多的是生發。還有一些如德勒茲一類新銳的理論,也給我們建構了新的導圖。當然,中西哲學有取之不盡的容量,建議稍微了解一下,不妨作些提要式閱讀。還有我們中國的畫論及古今文學概論,這個於我是本行、是本業,經典的如【林泉高致】【二十四詩品】【文心雕龍】,都是必須了解的。

其實我沒有資格做青年導師,更無力開書單,所以我的學生向我求書單,我只大而統之地應對:一本世界史、一本中國史、一本世界思想史、一本中國思想史,此足矣。

【哥德爾 艾舍爾 巴哈:集異壁之大成】

英文原本(左) 中譯版(右)

Q: 從您的論文以及畫作當中,我們能感受到音樂對您來說有著很大的影響。之前您也提到過「詩性與音樂性是一切藝術的核心」,那麽在品味音樂的過程中,您是如何捕捉那些靈光,又是如何把它們用於繪畫或者文字創作中去的呢?

A:這是一個自然的過程,個人好惡最後會在你的體內產生一種慣性。它的能量總要迸發,何況你在做任何事情總要帶上能量,能量是多向且多出口的,把控是關鍵,如何把控是能力,最後的把控是修養。音樂既要聽一些輕松的、暢快的,比如輕音樂類的東西,但我本人更傾心交響曲和協奏曲,交響曲的奏鳴曲式結構,我覺得是一種便於活化的範式,可以是大多數藝術軟裝的上好腳手架。

所以我在給學生們講創作的時候,就特別強調一個設計感,一個交響性。設計是當今世界上最高的視覺藝術成就,我們要從裏面拿東西,你可以不設計,但需要設計感,好比在我的領域,可以不作詩,但必須有詩性。還有一個就是交響性,你畫面中豐富的織體、多層次、重量感、深刻度,不論是交織還是疊加,都應該體現出一種交響性。這就有點像錢學森理論中「復雜巨系統」這個概念,它已經很復雜了,又是一個龐大系統,至少在畫裏,你要被這種觀念所感召,在畫面上能呈現一點都是可貴的。所以我認為「交響性」是能夠在一定程度上給出框架,能夠多塞一些東西,讓你手下的活看起來更具萬花筒式的多面晶體效應。

當然,作為平衡,我也喜歡一些簡單質樸的畫面,幾根線描之類的簡筆畫,也是一種不俗的樣式,我們不但要錯彩鏤金,我們也要出水芙蓉。

尉曉榕老師進行創作

Q: 在您的許多畫作當中,其實都能感受到您所說的這種交響樂的協奏感。 那麽有沒有一幅令您比較滿意的畫作,能夠將這種音樂與藝術的融合與轉換,發揮得最盡興、最享受的呢?

A: 發揮比較好的是我博士畢業創作【一個詩人的音樂生活】,因為這個主題很分明,就是要把一個音樂性、一個詩性,這兩個性質都揉合進畫裏,然後以一種悅目的樣式呈現。我當時沒什麽猶豫,也沒什麽損耗,直截了當地就把這種能量釋放了,換來一場暢快。當然我平時除了傳統的操練以外,如果想做些新作的話,很多時候也比較習慣考慮到一些音樂的元素。 比如音樂裏的旋律,其實就是我們繪畫的詩緒的線條,那種腕力,靠手腕和手指的動作做一些漂亮的轉折,這時詩緒跟旋律是一回事。

我們的留白,其實跟音樂的休止符以及段落中間的時間間隙,都有很大的形式關聯,這還包括它們的聲部跟我們的章法,那些聲部的重疊,也是與我們的復合型章法、各種技法上的色墨疊加相關,所以這些都是原理共享的。

【一個詩人的音樂生活】

尉曉榕老師作品(左右滑動檢視)

Q: 在您所心儀的音樂中,是否也影響到您在創作過程中的實際選擇?或者是您在人生生活狀態上的一種選擇?

我記得是在民國的時候,就有關於「怎樣的人生是最值得過的?」這一全國性討論,後來比較公認的是梁啟超的輸出,即一種「藝術人生」,普遍認為這最值得過。藝術人生也就是生活和藝術完全交融,他那個狀態就是生活可以藝術化,藝術也可以生活化,它們雙向奔赴,最後形成高幸福指數的一種生活方式、生活樣式。

尉曉榕老師工作室一角

Q:沿著您提到的「浙派」和「學院派」,那麽所謂的「南宗」與「北宗」,您是如何看待這種稱呼和劃分的呢?

A: 南北分宗的事,是個老問題,發端於中國禪,禪不可說,學者也不敢輕斷,要我說,只能算不該說而強說,分宗的確讓我們感受到了某種清晰,似乎也與現象對得上,不過,這種提法也只是對現象的描述,不太本質,邏輯是有,但只是類似物隨境變的淺層邏輯,可放進參照系,也可高高掛起。 何況分與合無非是時間輪替的征候,也是一體的時段性呈現。 董其昌是個智者,他用自己的大感覺和智力盈余,開出一個有趣的智力題,平添了成噸的才子文章,僅此而已,因例外太多,所以不宜太認真。

Q: 之前您也說日常會看一些哲學的著作,那麽圍繞我們中國的傳統哲學觀念, 像儒、釋、道、禪宗、理學、心學這些哲學觀念,當中對您最具啟示的是哪些方面?

A: 我接著剛才說的「南派」「南宗」,我在「南宗」裏面取得更多的營養。我從江浙這塊南宋故地走出來,自然偏南宗多一些。 當然,你要打通很多學理性的東西,儒、釋、道都要一起上,甚至中西哲都不能缺位 。比如宋明理學,它對中國的山水畫影響是深刻的。然後到了王陽明,他的心學講求心外無物,世界圖景其實在你心裏已經具足了,在畫面中可能也是以一種舉重若輕的方式去呈現即可。

所以我們就經常講「知道不知道」? 知的是什麽? 知的是「道」,我曾有一篇拙文【畫有畫道】,也是稀釋這個道理的。你要了解,我們畫裏的「儒、道、釋」是什麽? 你看各個流派,在畫面上用一個平面視覺形式、一個影像的方式都能找到對應的思想。同理,所有的觀念也都能找到符號性對應,這不是一個虛假命題。 道是填充畫中精神內容的,這兩者是互為表裏的關系。

尉曉榕老師作品(左右滑動檢視)

A:對於學生,我覺得現階段思想性也不一定要太強,學生主要是修習塑造、操練技法,取得一攬子淺近功夫,每個人要把各個階段都夯實了,加上好的銜接,你就可能成功。年輕時候,雖然有些人少年老成,比較早熟,先進入思想磨礪期,這也很好。但主要還是習得技法,此後,你還有幾十年時間任你淘出一個好樣式,然後再用這個樣式去承載你的思與境。

遞進中會自然形成階段性,這是真的。 年輕的時候先把技法搞好,中年的時候搞方法論,晚年玩境界,這是從形式到精神的整一運作。

A: 畫家是特別感性的動物,對於這個群體,家鄉是你舌尖上的味道,味覺是終身的,可以叫「植根性」。我們的根性,家鄉文本的德性,不單是根性的,而且是根莖化的,呈現為堅守和廣延的雙重品質。

在繪畫經由文學化導向的過程中,我們往往把鄉情對一生的影響放大了。一個從藝者,他的誌業就該是打破所有固化,走向神暢之境。我們不難看到,一些從閉塞鄉土中走出來的人,經過幾次蛻變而成為見識遠闊的行業精英,其一生的線索中,似乎看不到線頭,也沒必要看到。我想, 一個人從哪裏開始並不重要,甚至在哪裏結束也不重要,始終保有上升態勢,才重要。

Q :在您的經歷中,有很長一段學習時間是在杭州完成的。那麽,和家鄉相對應,您認為杭州這座城市給您帶來的影響是怎樣的呢?

A:一個是培育,一個是重建。家鄉是培植性的,這裏是再造性的。若要上進,須有強大的內心能力,還要有顛覆自己的能力。 這個時候你像多節火箭,第二節淘汰第三節,第一節淘汰第二節,這樣才能步步拔升。我在杭州生活的時間大大超過了在福州的時間,而人在杭州,我們的視野也應該是超越杭州的,就像周有光先生提到的「世界看中國」,這是睿智的翻轉,這些啟示都很重要。我覺得故地戀久了,會成為心智的羈絆,這情形和戀愛腦一樣。我鼓吹超越,包括超越自己的超越,更新自己的更新。

尉曉榕老師作品(左右滑動檢視)

A: 我看20年內應該不會有根本的影響,但是20年以後就不好說了。因為藝術是個性創造,靈感是土壤,不可預期是氛圍,不可復制是保障,是一個「錯誤也很精彩」的事業。而人工智慧是所有過往文明的萃取物,盡管能力無限,卻很難徹底擺脫設定感和指令感,藝術唯一的活路就是與科學平行,永不相交,盡管那樣的交匯會令我們無比亢奮。我又想,人類與其藝術一樣,對科技抱有不滅的欲拒還迎的曖昧,科藝的交匯如果成為現實,也只能算是一次輪回,藝術將會開始新一輪的逃離。而每一次逃離,都無異是人類最後尊嚴的一次宣示。一般來說,每個畫家都是一個個人方案,只能盡量去仰望上帝視角,而把科學的可能只視作凱撒的成就。成功的畫家,只能做到令人滿意解,那得不到的最優解永遠在上帝手裏,人工智慧大概只能以偏執的姿態逼近最優解。如果人工智慧上千歲,它看100歲時一定很羞愧,於是不難看出,它的底層邏輯是人化的,當然,這個結論或許正暴露了人的局限性。

所以我們也不必過於惶恐,往往優點越強烈的事物,缺點也隨之強烈。現階段的人工智慧大體是共性取代個性,規律性取代偶發性,整一替代了雜蕪,鋼性強悍替代了人的所有弱點,這就等於神性滅了人性。現在產生了一個問題:藝術的使命是什麽?看來,藝術是人類文明生態及其全部榮光的最後保留地。

Q: 您曾經獲過哲匠金獎,「哲匠」是一個藝術群體,共同擁有著許多令人敬慕的高超技藝和博雅胸懷,也是我們國美人的立身之本,代表著創造性勞動的匠心和所在的學術高度。那麽作為始終深耕美術教育領域,並且獲得了哲匠金獎的藝術家,尉老師您認為當今的青年畫家應該有怎樣的特質?同時,作為一個國美的青年學子,應當如何跟進這種哲匠的理念、國美人的理念,做好自己的作品,做好自己的學術?

A:「哲匠」這兩個字可以拆分,「哲」就是想得深,「匠」就是做得好,二者又深又好就全了。這是一個境界,是積極能動的意誌逐求,所以是一個有人之境。

我覺得其實這個目標對同學來說,也不要一下子太高。 因為這件事是有分層的,比如說最早是目標,後來是藍圖,再後是理想,最後是什麽不知道,大概是宗教境界吧。 你先定目標,它還分大目標、小目標、近期目標、長遠目標,就先從小目標做起吧。比如作為一個學生,先把基礎造型解決了,再貼敷上你的專業語匯,達成這樣的目標,大概你已步入中年,這期間你成天想的是「進步」二字,整個中年,你應該觸類旁通,遷想妙得,應該成天想著「轉換」二字,到晚年,再用你的所有習得和感悟去做一件「退步」即「進步」的事,即一種高明的減法,待減成高維的地板,其上便可以建塔了,這個塔就是衰年變法,這是藍圖,但這還只是個人線索,你還要考慮你的作為對人群的正向意義,這算作理想吧。

Q:

尉老師還有什麽話想對現在的青年學生說嗎

?

但是,作為學生,建議敬畏學術規制,敬畏傳統,敬畏新異的事物,甚至敬畏所有異己的東西,你可以敬而求之,也可以敬而遠之,排異不如包容,因為排異也很耗能。我越來越相信這點,很多事情也印證了這一點,就是千萬不要輕視跟你不同的東西,不必與其發生能量對沖,除非為了宣示你的文化意誌。很多東西你只要進去了以後,你才知道那個東西為什麽會有生機,為什麽被人所維護。

此外,我還想說一點,權作建議:人間無非情理二字。而從藝者只有一個杠桿,就是「情」,「理」只是相對的,不必絕對化,它在一旁照顧好「情」就可以了。我們生命的重要感悟,往往出於「情」,卻不是「理」,一個好作品的標準說到底就是能否撬動受眾的情感。所以我堅信搞藝術的人應該正直善良,正直是免俗的,善良是易感的,二者合力,才能使作品感人。一句話,你可以懦弱,但請你正直;你可以一身毛病,但必須善良。六祖說:「仁者心動」,心動則有為。

Q: 最後請您寫一句想對國美青年研究生說的話?

A:我願在岸邊接引後浪!

編 輯 |王慧樂 倪義臣 章雨昕

責 編 |胡心雲

審 核 |徐 元

投稿信箱:[email protected]

出品:

中國美術學院黨委宣傳部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

CAA融媒體中心

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER