□半岛全媒体记者 孟秀丽

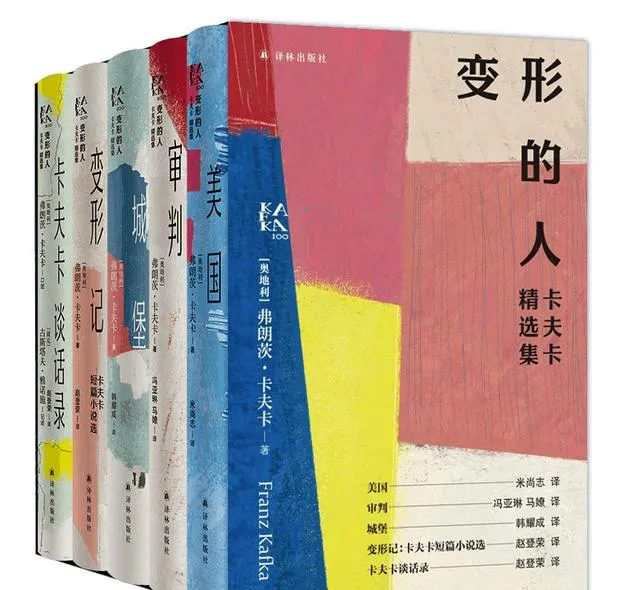

2024年6月3日,是奥地利作家弗朗茨·卡夫卡逝世一百周年纪念日,在这一个世纪里,卡夫卡从最初少有人知的业余作家逐渐成为各国读者所熟悉的经典作家,被奉为现代主义文学之父、20世纪最伟大的德语作家之一,在世界文学史上确立了自己的坐标。为纪念这位独一无二的伟大作家,译林出版社近期特别推出「变形的人:卡夫卡精选集」,收入了卡夫卡三部长篇小说【城堡】【审判】【美国】,一部短篇小说集【变形记:卡夫卡短篇小说选】,以及一部记录卡夫卡晚年境况和思想的【卡夫卡谈话录】,由韩耀成、赵登荣、米尚志、冯亚琳等德语界知名译者翻译。这五部作品,呈现了卡夫卡最重要的文学成就,也展示了他无比丰富和真实的内心世界。6月5日,接受半岛全媒体记者专访时,四川外国语大学教授、【审判】译者冯亚琳表示,卡夫卡三部长篇都是未竟之作,但并不影响作品的完整性,他在作品中所描绘的人生困境,是现代人所共同面临的难题。

难忘「靠近」卡夫卡的两次经历

记者:请谈谈您眼中的卡夫卡,您因何对他感兴趣?

冯亚琳:我从事德语文学教学近30年时间,对卡夫卡的兴趣首先来自于教学和研究。我给研究生的课上多次讲过卡夫卡的短篇小说,其中特别典型的【邻居】,我是将其作为空间叙事的典范来讲的,从空间叙事进入,挖掘作品中现代人面对生存的那种恐惧感、危机感。我也讲过【城堡】【美国】和【审判】,也在【外国文学评论】上发表过【卡夫卡小说中的另类空间】等文章。

作为教师和研究者,我对卡夫卡首先是一种职业兴趣,我感兴趣的是卡夫卡的空间书写和蕴含在空间书写中的对现代人困境的描写。此时的卡夫卡和他的作品是我和学生们讨论和研究的对象,此外,我有两次真正靠近卡夫卡的经历,印象很深。

2014年【文学之路】年会在维也纳举办,作为参会的中国学者,我们获准参观卡夫卡去世的房间,记得那是离维也纳十来公里远的一个公寓,那是一个非常朴素、简陋的屋子,但给人感触特别深,除了对作家的景仰,也感觉非常苍凉,当时这种感受难以言表,当时在场的人都特别安静,包括回程路上也都很安静,这是一次特别的体验,我感觉到离卡夫卡这个人很近。

还有一次经历:2018年我们在柏林开会期间,去了布拉格,卡夫卡曾在那生活过很多年,他的很多作品都是在那里完成的。我去参观布拉格王宫的时候,它在一个小丘陵的顶端,当时天气很热,我们沿着上山的路,一路盘旋,马上联想到了卡夫卡的作品【城堡】,感觉是去城堡的路,那个城堡似乎可望而不可即。参观了王宫之后,我们去了卡夫卡中心,那里卖各种版本的卡夫卡的书,我给女儿买了一套精装本卡夫卡全集做生日礼物。让我感触比较深的是,卡夫卡中心除了墙上贴的引言是德语的,其他所有的说明要么英语,要么捷克语,都不是德语的,这让我非常诧异,觉得在某种意义上讲,卡夫卡逝世了很多年之后,真正成了一个无家可归的人了,包括他的语言环境都不存在了。而与此同时,我觉得他又在世界各地,包括在中国找到了他的归宿。这也是我特别感慨的地方。

记者:翻译卡夫卡的作品,对您而言有怎样的意义?完成【审判】译作,有何感悟或心得?

冯亚琳:因为我是把翻译和研究结合在一起的。我觉得,翻译本身是走近一部作品最好的途径。我们讲究文本细读,要研究一部作品,你再怎么细读都不可能像翻译一部作品那样逐字逐句,还要进行思考,它是跟作者的对话,需要你反复琢磨。因为翻译本身需要不断地进行判断和决定,这是在跟作者对话,是比较主观的;另一方面仔细地琢磨,这是客观的。前者是一个生命跟另外一个生命之间的碰撞,后者则是对文本进行琢磨和反思、审视,需要一定的距离感。

开启文学史上的新时代

记者:您认为卡夫卡的人格魅力、文学魅力何在?

冯亚琳:我觉得他的人格魅力可能就在于他的一生都是矛盾的,他父亲或家庭给他规定了走一条能够养家糊口的比较实在的职业道路,而作家又是他特别向往的,他一生都困在这个矛盾中。从他跟父亲的关系和对婚姻的态度中,都可以看出他的矛盾,他一再地订婚又取消婚约,不断徘徊,实际上他的内心是非常矛盾的,写作对于他来说不仅是职业,而是一种生活方式,是可以给予他生命绽放的可能性。但另一方面,他又不得不面对世俗世界的各种羁绊,这可能是他一生所矛盾的地方吧。

就【审判】这部作品来说,他的写作过程也跟生活经历有关,其中有很多或许不是巧合的巧合。他开始动笔写【审判】是1914年8月15日,当时他刚跟柏林的女友菲莉丝·鲍尔解除婚约,我觉得这个写作过程是一种生命的体验,也是一种自我审判,里面肯定有内疚。当然不能单纯从作家生平出发解读文本,这样会限制文本本身的意义。但我觉得这是一个需要去关注的方面,这里反映出的是他自我拯救的愿望,因为他恰恰是在跟菲莉丝·鲍尔解除婚约开始写作的,一直到1915年11月28日,也就是他再次见到菲莉丝的前夕又暂时放弃了这部小说的写作,细心把手稿保存起来,所以这部作品没有完成。卡夫卡的【审判】【美国】【城堡】三部长篇小说都没有写完,都是断片式的,某种意义上讲都是残篇,我觉得这一点也是特别有意思的。

就【审判】来说,我觉得这一方面可能跟他的生活经历,包括跟菲莉丝·鲍尔有一定关联性。但我更愿意这样看:这三部作品之所以成为残篇,是因为卡夫卡对世界的体验是不断变化的,相应,他的写作是一种实验性的,这样的艺术创作很难有一个固定的、完美的、完整的框架,所以写不完几乎是必然的。

作品本身的魅力我觉得并不在于情节的完整性,成为残篇丝毫不影响这三部作品的伟大,因为其完整性不是体现在情节上,这也是现代小说的一个特征,情节不是最重要的,它的完整性体现在另一个层面上,体现在精神理念上,也体现在一种图像式的层面上。主人公也不是真正意义上的个体,而是一种凝练出来的类型人。

所以我觉得,他作品的魅力更在于他通过写作传达出来的关于人、尤其是资本主义社会的现代人所处困境的一种认识。读卡夫卡的作品有时有一定的绝望感,总觉得作者笔下的人物不断在寻找着什么东西,但总也找不到,那种绝望感让你体验非常深。卡夫卡了解人的这种困境,了解现代人的焦虑感:你会在某个时候觉得无法找到出路,永远没有一个亮点,你在那绕来绕去,在迷宫一样的世界里找不到出口。我觉得这可能是他作品的魅力所在,他之所以能打动读者,是因为读者也有这种生存体验。

作为作家,卡夫卡是个非常真诚、特别坦诚的人,他不需要那么多的技巧,不需要德语小说往往会有的哲思的语言,不需要长句。写作中他把自己内心的一些东西,包括很阴暗、很暴力的东西暴露给你。例如短篇【弑兄】里面有血淋淋的暴力,他切中了社会的残暴性,把它暴露给你,我称之为真诚。

记者:卡夫卡离世整整一百年了,但对很多作家影响深远,您认为他在文学史上的意义及价值是怎样的?

冯亚琳:在文学史上,其实很难把卡夫卡归到哪个流派,卡夫卡生活的时代恰恰是表现主义时期,但我觉得把他归于表现主义是不确切的,因为卡夫卡跟表现主义不大相干,卡夫卡就是卡夫,卡夫卡的作品开启了一个新的时代。如今在他去世100年的时候,这么多人在纪念他,在研究他。他的超前性表现在他把握到了现代社会的脉络,触及到生活在一个病态的社会中的人困惑和痛苦,就像他自己所说的:他总是试图倾诉那些难以倾诉的,解释那些难以解释的,叙述他骨子里感受到的东西。我想这可能就是他在今天仍然能够打动我们的地方。

卡夫卡的作品难读难懂,但对卡夫卡作品的阐释是无穷尽的,这是他的作品这么长久一直受到人们关注的一个原因,因为可以从各种视角去进入文本来解读。

从写作风格上来讲,德语里面有个词叫Kafkaesk,翻译成「荒诞不经的」,这个词源自于卡夫卡的名字,指的就是卡夫卡作品荒诞的风格。但他不是嬉笑怒骂,不是游戏,他的作品是用生命的全部体验写成的,我觉得这是特别值得注意的一点。