我看过最恐怖的电影,是一部没有鬼怪的电影。

这部电影里,不例外有偷情出轨、都市犯罪、殉情自杀、偷拍、匿名电话、仙人跳等足够刺激感官的类型片元素……但最恐怖的并不在此,在这种光天化日的类型化恐怖面前,潜伏于日常的恐怖只会更令人感到无人生还。

1986年上映的【恐怖份子】让人看到恐怖是如何寓于日常,如何随机,也避无可避地曝露出来。导演杨德昌在影像世界中,以80年代的台湾为实验室,任对象在其中游走,那像是一些稳定性各异的化学元素,总体来说各司其职,有人犯罪,有人洗衣,有人写小说,有人摄影……实验的最终结果证明,看似性状稳定的生活经不起一阵柔风吹拂。

之所以选择这部20世纪80年代的电影,并非仅仅出于怀旧和私人喜好,更紧迫的理由,是因为这部电影中存在着一个可怕的预言倾向,精准地指向今天,甚至未来。

过去的人、今天的人、未来的人,都将抵为御那阵柔风的吹拂,为保持那精美的不堪一击,付出全部的努力。

杨德昌很善于用电影中的空间和意象来塑造人与人的隔阂和整个社会的高压状态。当你看到电影中的人物走过那个印有大台北字样的巨大瓦斯球,不安是弥散的、流动的,仿佛随时可能会被戳破,泄洪,卷携你。这个意象作为深埋于日常的炸弹,隐喻深不可测的心灵危机,无需爆破就可以夺走我们全部的安宁,一如今天背负在每个人身上那种无法言说的警报一般的焦灼。

故事的男主人公之一李立中,一位医药公司的技术职员,在这部电影里属于他个人的空间,几乎永远都是,监牢一般的栅栏线条、质感冰冷的方格子。那个展示他工作环境的镜头,从外部拍摄的公司全景,一格一格透明的工作间,人在其中像是置身一座全景监狱。

在今天,这种监视在企业里的呈现依然普遍,到处是监控,资本压榨着员工身上一丝一毫的价值,连上厕所的时间都被严格控制。在李立中公司的格子间里,他疲倦的同事在头痛,他的组长心脏病发去世。他唯唯诺诺地和领导表达着很喜欢现在这份工作,但关键的时刻也会超出他作为老实人的范畴,为了争夺组长的职位可以出卖自己的朋友。

他和妻子的共同好友,一位警探给了他的婚姻一句注解——「谁也没想到她会嫁给你」。两个人的隔阂,在他们的房屋里清澈见底。深色玫瑰的沙发巾和日本老翁面具挂件,墙上的水墨画,无疑属于妻子的手笔。而丈夫的活动空间则与这片区域有着强烈的割裂感,一处摆着两大盆毫无风情的、粗疏的观叶植物的阳台。由白色格子瓷砖砌成的卫生间,功能性的区间——因为洁癖他总是在洗手。

妻子周郁芬,每日关在书房里写小说,写一些优美的句子,又一遍遍地划破写满字的稿纸,暴力地抵御创作的滞涩和生活的重复。婚后,她开始写小说以突破难以忍受的家庭主妇的角色。家中开始弥漫起写作的恐怖和丈夫「写小说怎么会成了这么要命的事情」的疑问,在这样的窒息间,周玉芬投向旧情人的怀抱,这原本能够是一种不会被任何人发现的,只一次就收手的偷情。就像阴雨天的鱼会在浅水水域透气,但最终仍然会回到深水之中。仅仅是因为一通恶作剧电话,周玉芬决然地离开了这片水域。

打恶作剧电话的女孩淑安,用一通电话毁了一桩婚姻,又以一张照片,拆了一段恋爱。

她是谁?一个不良少女,交了个在出租屋开赌场的男友,影片的开头,警察接到房东的举报,贼窝被捣毁,她在男友帮助下逃离现场,跳窗时摔断了腿。

与此同时,在附近居住的一个少年,举起镜头出门去,循着枪声,拍下淑安惊惶的面孔。年轻、美丽、不安、神秘,这个形象在摄影少年的心中降落,被打印下来。用无数张小尺寸相纸拼接成了一幅巨幅画面,这幅画面的曝光直接成为了他和女友分手的导火索。

摔断腿的淑安被她的母亲惩罚,锁在屋子里,屋子里仅有的玩具,一台电话,助长了她的报复之心。她用出租屋的地址胡乱点上一些外卖,伪装成轻生少女打电话给消防或者救护车,让这间屋子不得安宁。而李立中和周郁芬也不过是恶作剧中的一环,她在电话黄页中随便找上一个名字,偏巧是李立中,另一个李立中没有接电话,她才找到了这一个。

淑安就像那阵使人不安的柔风,因为随机所以恐怖,因为具有可替代性,才无可逃遁。淑安的这种轻易的,无需成本的破坏性也使我们看到电影中两段关系的脆弱。

而这种如此脆弱的关系之所以在维持,是因为他们手中都有强大的工具,让他们可以不必面对关系的破碎和隔阂。

他们寄托何处呢?是现代社会的那些媒介,家庭主妇周玉芬躲到小说的世界里,「用诗情画意的句子来忘记失去小孩的痛苦」,百无聊赖的富家子举着摄影机四处扫街,用胶片构建他的缪斯,逃避真实的关系。他的女友同样拒绝面对现实,真实的人就在身边,她却捧着一本散文集彻夜不眠。

当淑安真实地抵达摄影者的生活,将卖不出去的贼赃,也就是他的那些相机归还到他的门口时,缪斯终于具体化为一个女贼。

镜头下一阵风吹起墙上拼接的巨幅相片,淑安的形象也随之破碎,这个画面让我们看到,摄影者的幻觉脆弱得近乎惊悚。与此同时他也用完了钱,回到了他作为富家子被安排的生活,回到迷惘的前途和空虚,找回曾经的女友,女友依然捧着她的散文集,一切回归原点,一切都毫无进展。

淑安的神秘、惊惶和美丽,无疑曾被摄影师当成一种突破,但显然这种突破是虚幻的,它使人被虚假地充实着,成为空无一物的强者。

将真实的生活搁置,寻求各种媒介充实自己,人很容易就能在这种充实中感到满得几乎要溢出来。21世纪20年代的人们,也都在以类似的方式突破生活的围障。刷不完的短视频,重塑着我们精神世界的爆款剧,琳琅满目的电子游戏,人们每天排队等待美丽护士的麻醉针,以各种姿态和口吻要求「再来一针」。然而官能越被满足越饥渴,在这些放不下的玩具中感觉到自身的充实,被满足的,充其量只是虚拟的、拥有网络账号的自我,精美,但不堪一击。

电影中李立中的角色对于真实与虚幻的主题起到了统摄的作用,他既不阅读写作,也不摄影或听音乐。却更加让观众看到,人们无论依靠或不依靠具体的媒介,其实都在寻找一种对真实的拟象。李立中面对婚姻的困境所进行的模拟,就是相信他和妻子的问题仅在于他的无能,他够不到世俗的金线,因此配不上她的美丽和才华,而实际上他们之间最大的问题,是在于他不断问出的那句「写小说怎么会成了这么要命的事呢?」他模拟了一个模范丈夫的目标,但路线完全是掩耳盗铃的,他从未倾听对方的心声,也就离真实越来越遥远。他为了升职对好友的叛离也使得他的道德伤痕累累,陷于更危难的黑暗之中。

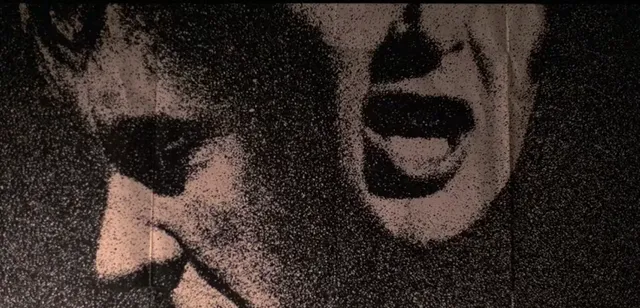

让我们回到影片的开头,天色暧昧的清晨,街上的警铃为都市罪恶报幕,出片名之后的第一个镜头,是一个足足几秒钟的特写,画面上是一张被过分放大的电影海报。内容是一个女人歇斯底里的面孔和一个男人的侧脸。却因为镜头的距离几乎丧失了分辨率,成为了一些颗粒。在媒介中延伸感官、囚禁并快乐着的人,都会感受到这种迷人的放大,它比真实能令人感到更加真实——我们甚至能看到这些图像的真实面貌,它不过是以一些颗粒组成的图形。但那时,我们似乎也确实认不清它究竟为何物了。

作为每天都在媒介中获得抚慰的现代人,不得不承认幻象远比真实更动人也更轻易攫取,周郁芬通过在小说中写下自己的婚姻而获奖,摄影师通过镜头与空洞的生活疏离,李立中因为走错了路反而目标明晰。最艰难的,永远是放下那些顺手的武器,面对真实的生活。但面对真实的生活谈何容易?被异化的人,卡夫卡笔下的格里高利,在今天甚至无暇照镜子,照出自己甲虫的形态,只有在巨大的瓦斯球下,蝼蚁一般走过。蝼蚁尚且偷生,蝼蚁也尚有机会逍遥。逍遥,就是今天要再打一针,再打上一针。

【本期话题】:你的心灵兴奋剂是什么?欢迎在评论区留言。

本文作者简介

何聊生。毕业于中央戏剧学院。

为人不得不痛,不写不快。

上官文露读书会签约作家,曾发表多篇书评、影评。

原创小说作品:短篇小说【甲醛男女】【世界这么大,跟你有鸡毛关系】等。