在我人生的重要节点上,都有「命运」和「偶然」的身影,看似偶然,实际必然。

我知道「哈军工」这所学校原初来自从小到大断断续续听到的长辈们的聊天,这些聊天的碎片逐渐拼接出了我脑海中这所远在冰天雪地哈尔滨的部队院校的多彩画面:军人大学生戎装威武整肃端严,兵工设备实验仪器,一幅科学理性严肃活泼的的校园画卷。而大人们谈起这所学校时赞叹的语气佩服的神情又给我的想象添加了翅膀,于是展翅翱翔。

上世纪70、80年代,很多年轻人的心中都有军人情结,我当然也不例外。最终没有成为部队一员,但我始终对军营和军人崇仰敬重。在众多的部队院校中,哈军工不仅某种意义上承载了我对军队院校的所有想象,冬天银装素裹的哈尔滨也让我为这所学校增添了一份妩媚浪漫。对于这所从我少年时代就埋下了伏笔,又在我的青年时代对我人生选择有着巨大直接影响的院校,走近它触摸它是我多年的心愿。

机会来了。2017年8月我在哈尔滨,探访老哈军工是我不容置疑的安排。

校舍。2017年

「哈军工」,全称是「中国人民解放军军事工程学院」,创建于1953年,首任院长为陈赓大将。由于该校地处哈尔滨,故习惯上称为「哈尔滨军事工程学院」,简称"哈军工"。哈军工曾经是我军培养国防科学和技术人才的最高学府。五六十年代的"哈军工"曾与北大、清华齐名。哈军工"从1953 年到 1970 年共毕业 13 期 1.1 万人,其中涌现出一批拔尖人才,包括40多位两院院士,数百位省、部级领导和将军,数以千计的研究院所领导,博士生导师、教授、研究员,为我党我军培养了一大批高级军事科学技术干部。

新中国国防科技教育事业的主要奠基者,中国人民解放军军事工程学院首任院长兼政委陈赓(1903~1961年)

1970年国防科委命令"哈军工"南迁与分建,"哈军工"导弹工程系、电子工程系、计算机工程系以及院直机关内迁长沙,成立"长沙工学院"(现为"国防科技大学")。哈军工"海军工程系"及部分其他系部教师留在哈尔滨,组建"哈尔滨船舶工程学院",1994年更名为"哈尔滨工程大学"。

校舍。2017年

2017年7月31日,稍加辗转,我顺利的找到了老哈军工(哈尔滨工程大学)的校址,保安稍加询问后我便轻松进入校园。漫步在暑假毫无纷扰难觅人迹的校道上,心中百感交集万语千言,如同经过了长长的时间走廊终于抵达我无比敬重的老朋友身边,除了如释重负,还有好奇新鲜。脑海里过电影一般,我上世纪80、90年代与这所学校间接相关的一些经历的画面浮现眼前。

校道。2017年

上世纪80、90年代的广东。

我1983年10月南下广东汕头工作生活。因为北方还有个家需要我照拂和料理,火车是当年主要的交通工具,于是广州和广州站是我回到汕头必经城市的必经之地。

网络图源

广州火车站是无数旅途中人记忆深处的人生节点,也全程见证了我上世纪80、90年代多次步履匆匆的北去南归。1984年至1992年间的寒暑假,我常常混迹于广州火车站大量的农民工中间,和电视剧【外来妹】主题曲【我不想说】歌中所唱的外来妹大同小异。每次南归看到广州站站台就像看到家——虽然广州离汕头还有近500公里。我在广州除了一位远房的亲戚和我单位驻广州办事处,并无其它可以稍稍落脚之地。为了减少对别人的打扰,我每次经过广州都是行色匆匆的尽快离开,于我而言,广州是一座陌生的别人的城市。

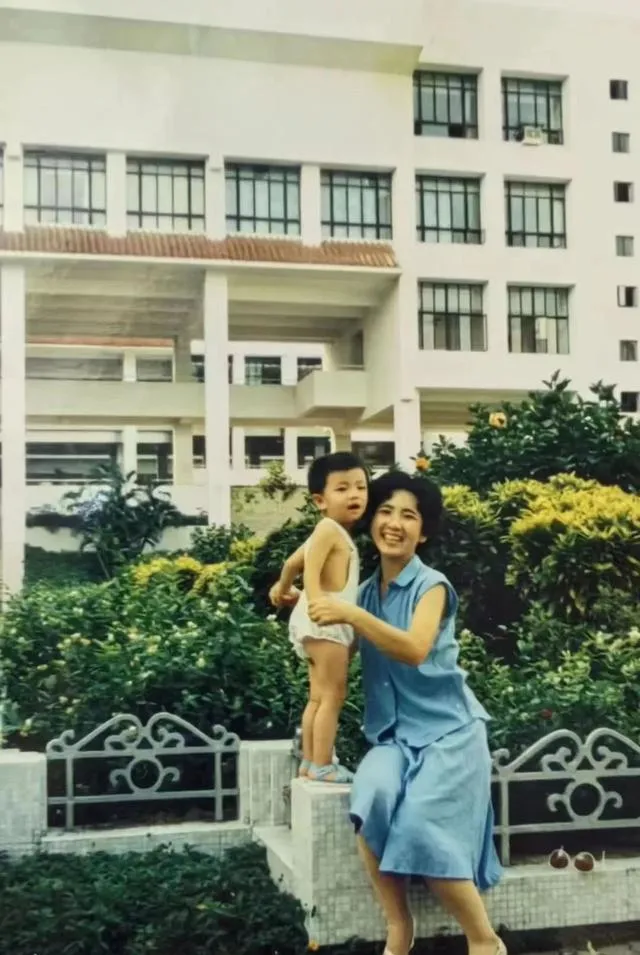

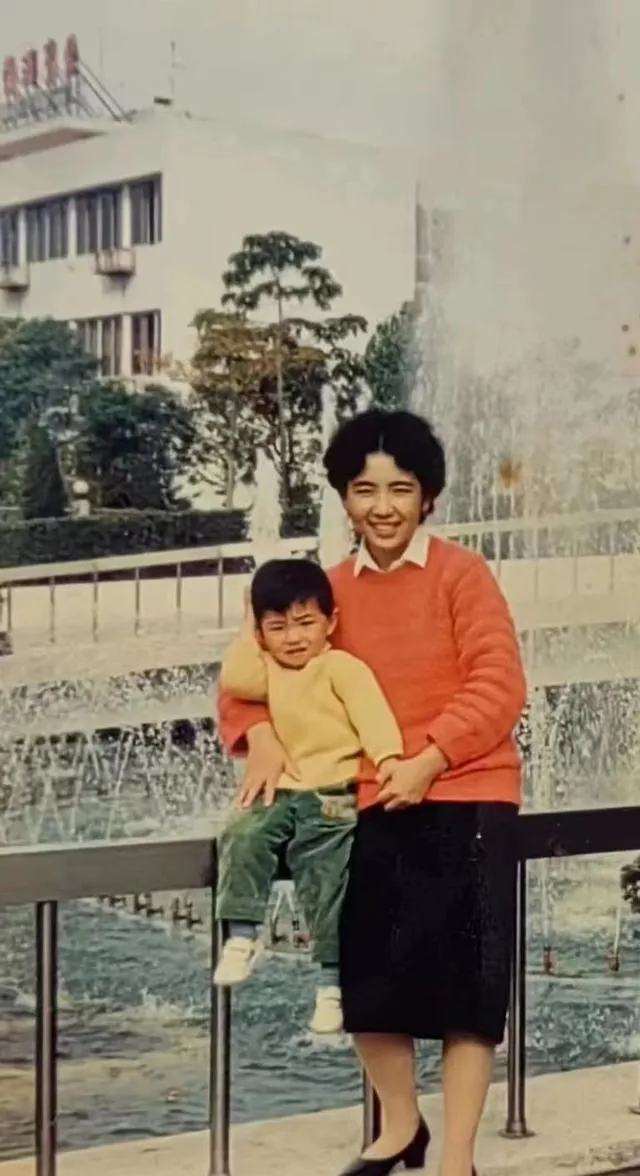

母子合照。1990年

对于所有在我人生履历中留有痕迹的城市或节点我都会珍藏在心里,总是找机会拂去时间的尘埃,故地重游几回,与往事对话,向自己的心灵告白。广州火车站在我心中有着无可替代的位置,忽略它是不可能的,何况我还是一位在长长的44年里38次回到包头、35年里25次回到银川的怀旧达人。

然而,自2007年落户广州至今的17年里,我去广州火车站的次数屈指可数——求远舍近,不合常理,可对于近在家门口的广州火车站,我终于还是不合常理的辜负了。除了这些年交通工具的选项更多更优以外,不愿轻易旧事重提也是原因之一。

记忆深处的广州火车站人头攒动,声音鼎沸,气味复合,嘈杂凌乱,治安状况堪忧,还有艰辛的买票经历。工作人员虽然有话筒协助,但从扩音器里传出的声音多数是疲惫嘶哑和勉以为继。旅客们步履匆匆表情焦急,扶老携幼又希望安全顺利。这是一种极其重叠的回忆和复杂的感受,每当想起,沉重难抑。旧事因为有了岁月的痕迹往往朦胧微茫,当然也有快乐慰藉。

小件行李寄存处的工作人员是忙碌和神气的,他们的工作让多少来到广州的客人暂时卸下了行李的拖累,可以轻松地感受当年广州的前卫时尚和港台风情。

我一直对广州火车站播放的提示音着迷,不仅因为温柔的女声是对乘客们即将开启的一路辛苦的体恤和对带着一身旅途疲惫归来的乘客的慰藉,还因为我们随着提示音所报的站名,人在广州,思绪已经可以天马行空到四面八方的千里之外了......

母子合照。1990年

1986年到1991年国内实行夏时制,我从北方回到广州的火车到站时间往往凌晨5点左右。出站后,昏昏沉沉的我需要首先把大件行李寄存在候车大厅一楼的行李寄存处,拿出必要的换洗衣服和奶瓶,然后推着婴儿车来到站前广场等待天色大亮。虽然预约了在远房亲戚家歇歇脚,母子可以沐浴更衣稍事调整休息,但时间实在太早不便打扰,于是儿子继续在婴儿车里睡觉,我带着一路南下在没有空调的车厢里积累了36个小时的汗酸味、二手烟味以及蒸汽机车、燃油机车的煤灰和油垢,忍受着8月底一清早已经暑湿闷热的气温,扶着婴儿车,交替看着手表和「广州站」三个大字下的电子钟,一分一秒的熬。我的周围,往往是卧倒一片继续着车上昏睡的农民工们,或枕着行李鼾然,或相互倚靠假寐。

母子合照。1987年

和广州回汕头是一场挑战一样,汕头到广州十几个小时的国道,没有空调的大巴,常常加座在车厢过道无依无靠闷热无比,如果遇到车祸塞车,二十余个小时的旅程一点不令人诧异。每张终于抵达旅程终点的脸,不是蓬头垢面,就是苍白虚弱,而继续的火车旅行将延续着这种艰辛——也是我一场延续了八年的艰辛。

瓦.依.奥列霍夫(1902~1957),前苏联空军中将,「哈军工」陈赓院长的顾问及苏联顾问团首席顾问。

这所有的艰辛其实源于我当年的一个人生选择,而这个选择的背后就有哈军工的身影。

上世纪八十年代是一个相对温良纯粹的年代,一个理想主义者奉献付出的年代。我在1984到1992年坚守着自己的信仰:家国同体,为国分忧,不思索取,无怨无求。【十五的月亮】、【望星空】曾是一代人心中永恒的旋律,也是我常挂在嘴边吟唱的歌曲。那些年,怀揣信仰仗着年轻,不论工作还是生活我毫无保留从不惜力。从来没有过利益得失的计算,倒是坚定的以个人的付出牺牲为荣誉。这不是我一个人的特质,而是那一代人青春的底色。如果说对这样的付出有期待,一定是毫无保留的牺牲会有幸福可期。在我当年的价值观里,只管付出,不问索取,索取会让真诚蒙羞,也让实意打折。付出时从没有想过等额超额的回报,于是更显得这付出的纯净。

纯净的付出未必有期待的回应,我必须宽慰自己:过程比结果重要,做好自己足矣。

和青春挥手,和旧事告别,不过,有些场景有些往事终究还是没有绕开也躲不过去。2008年1月,广州经历罕见的雨雪冰冻天气,我穿着厚厚的棉衣坐3号线地铁去见朋友。地铁的广播持续播出「因天气原因,广州火车站已经聚集的大批人流将分批疏散到琶洲会展中心。地铁2号线‘广州火车站’临时取消停靠,请乘客们安排好自己的行程」的提示语。广州历史上难得一见的寒冷,循环回响在地铁大厅和车厢里的播音,让我有了某种临战的感受,心头紧了又紧。想象着因大量旅客列车停运而滞留车站广场的焦急烦躁的人流画面,我分明看到了1984至1992年期间曾经盘桓在广州火车站站前广场的一位年轻女子的身影。先是一人北上,后来母子同行,左手提着折叠婴儿车,右手抱着懵懵懂懂的儿子,仗着年轻,从不心疼自己,为了北方的那个家,无怨无悔,勇往直前。

如同广州火车站每天重复着的一场场迎来和送往,人生如旅,终究难免一场奔赴和告别。一生当中,唯有那颗温良悲悯能够与我分享悲喜的心最值得奔赴和投入深情。

三十多年过去了,当初那番纯净没有失落还在原地,今天用一双中年人的手,卷一卷这些年的酸甜苦辣,捧上一颗纯净的心,回首岁月,问问自己。

走在老哈军工静谧的校道上我在问校园也在问自己:当年你怀揣着家国同体的信仰义无反顾,有自己的价值取向加持,也有这所院校隐形的影响力。其间各种辛苦各种无语,后悔吗?答案立刻跳出明确清晰:我对自己认为有价值的付出从来不计回报,当年践行了自己的初心,没什么追悔莫及。

校舍。2017年

多年来我一直在提醒自己,仔细看护好自己曾经的理想,守住自己的初心。在这个怀疑的时代,当许多人都陷于时代的车轮下,那些幸免者都是因为一直在坚守着自己灵魂的阵地。

校道。2017年

哈军工不仅是共和国历史上辉煌的勋章,也是我心目中永不褪色的一面火红的旗。它和广州火车站一样,一个身居北国,一个地处南疆,却都一起默默见证过我那些与青春有关的日子及其圣洁的心。

如今,那个行色匆匆北去南回的女子早已走过了崎岖的山路,跨过了湍急的河流,依然怀揣着一颗纯洁滚烫的心,深爱着温暖的土地。