「艺术史界」系列山鸣谷应:中国山水画和观众的历史石守谦 著上海书画出版社定价:198元仇英的闺情山水与女性观众文/石守谦

明 仇英 【临宋元六景】册之【夏景】 1547 年 册 绢本设色 29.3 厘米 ×43.8 厘米 台北故宫博物院

明 仇英 【临宋元六景】册之【日暮】

明 仇英 【临宋元六景】册之【冬日渡江】

明 仇英 【临宋元六景】册之【月夜】就此而言,【临宋元六景】即如【汉宫春晓】一般,是仇英为项元汴所创的新古典,而项元汴在其中所扮演的角色,也从一个被动的收藏家转成积极参与的观者,这个面向是过去讨论他时所忽略的。如果不是项元汴这种新形态观众的出现,仇英山水画的新画意亦无处容身。当然,作为一个面对市场的专业画人,仇英对于观众的任何变动,必定会有敏锐的反应。在他的山水画中之所以出现了一种可以称之为「闺情山水」的新主题,便适合由此进行说明。

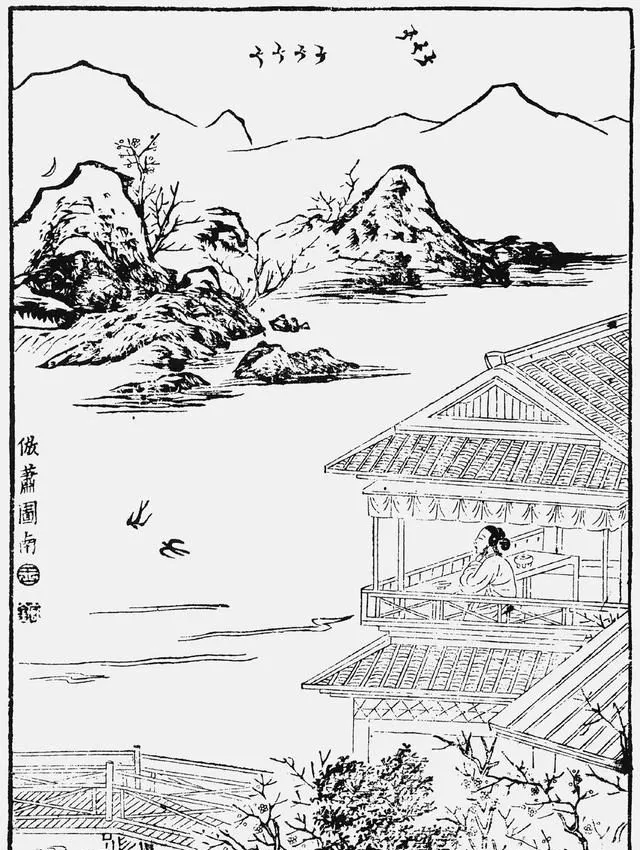

明 仇英 【楼阁远眺图】轴 纸本浅设色87.5 厘米 ×37.2 厘米美国波士顿美术馆【楼阁远眺图】本身画面很有代表性地描绘了这个主题的闺怨内涵,借由楼阁上独立女性望向空白水景之形象,传达古典诗词中闺中妇女思念远行良人的哀怨情思。对这种情感的表达,在中国文学传统中早已形成典型,但却未曾在绘画上有积极的表现,最多仅有由擅长仕女画的画家针对「捣衣」「秋扇」等题材作了一些图画式的解读,例如南宋牟益据谢惠连诗而绘制的【捣衣图卷】(1240年,台北故宫博物院藏),但总是受限于诗意图的格局,未能独立成画。

南宋 牟益 【捣衣图】 卷(局部) 纸本白描 27.1 厘米 ×266.4 厘米 台北故宫博物院仇英此作则改为绘画诸科中地位最高的山水形式,新创一个闺情画意的典型山水图式。它的图像构成基本上出自如【月夜看潮图】那样的南宋楼阁山水小画,右边以一道长廊及部分建筑结构之呈现代表宫苑之环境,而主要之仕女以小尺寸形象出现在楼阁中之各个空间,望向前方广大的水域,仇英对之所作的最大修改在于将尺幅放大成一般大小之立轴,但结构元素基本不变,只是将仕女人数减至一位,独立于阁外廊檐之下,特显孤寂。仇英之改成立轴形式也使得全画得以成为近、中、远三景皆备的常态山水结构,而其楼阁在被近景悬崖和巨树遮掩之下,与远山之疏离枯淡的平远效果,又形成强烈的对比,刚好加深了独立仕女投射情思的寂寥层次,整个改变了原来南宋楼阁小景的画意,转化出他的新型闺情山水。

【楼阁远眺图】局部闺怨主题在文学传统中一直受到重视,16世纪之苏州及江南城市中亦有图绘予以表现,然皆作仕女画的模式,以独立之妇女形象表现其幽怨情思,仇英的前辈唐寅即以绘制此类美女图而闻名,其样貌仍可由【班姬团扇】(台北故宫博物院藏)一图见之;仇英以其图绘【汉宫春晓】的精湛画技,自然也是生产这种美人画的最佳人选,传世一幅仇英之【美人春思】便展现了他再现美人柔美情态的高度能力,那即使是唐寅亦不足与之抗衡。然而,如以楼阁远眺与这种美人画并列,新旧之别立判。作为仇英新古典的闺情山水不仅是闺怨古典主题的新表现,从山水画的立场上看,它也开发了一个崭新的表现主题。

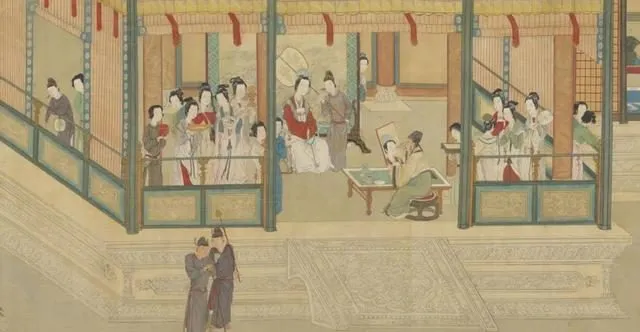

明 仇英 【汉宫春晓】卷(局部) 绢设色 30.6厘米 ×574.1厘米 台北故宫博物院

明 仇英 【班姬团扇图】 轴 纸本设色 150.4厘米 ×63.6厘米 台北故宫博物院

明 仇英 【美人春思】局部 卷 纸本浅设色 20.1 厘米 ×57.8 厘米 台北故宫博物院虽然传统文献中从未对仇英新创的闺情山水表示关心,我们倒有充分的图像资料显示它在观众间所引起的热烈回响。最好的证据可见于17世纪初安徽宣城汪氏所辑印的【诗余画谱】中。本书刊刻于1612年,共选了三十二位词人的九十七首词作,基本上是根据宋人所编【草堂诗余】而来。不过,值得注意的是,选录时苏轼一门之词作最受青睐,而题材上则偏向闺情、艳情的女性化内容,占总量的百分之四十三。编者在先选其词作(即所谓的「诗余」)后,再请名人书写词文,画家制图以宣词意,共同构成一结合词、书、画的「三绝」。其中一幅描绘北宋秦观【春景】词意的山水画就是沿用仇英所创的闺情山水典型。

明 汪氏【诗余画谱】之北宋秦观【春景】词意山水画1612 年 宣城汪氏辑印就画面上的物象来看,楼阁上独坐之仕女确可对应到词文里的楼中人,水上的两只燕子和远方天上的群雁也是词中「一双燕子,两行归雁」的直接图绘,但是整个物象的组合却是与仇英闺情山水的安排如出一辙:楼阁在右,空白水域居左,巨树在下而远山在上,其重点在于环围出一个几乎空无一物的水域作为楼中人投射情思之所向,正如【楼阁远眺图】一图那样。类似之图像组合一再地出现在这本词画书中,只不过编者适时地进行一些调整,或修改楼阁形象,或将楼阁换成庭园中之一角,但仍保留其作为女性私密空间的用意。这个现象之所以出现,实在意谓着仇英闺情山水画的广被接受,并被引为表现如秦观那种闺怨词作的最有效图式。【诗余画谱】中的图画虽经版刻之处理,已与一般绘画有别,既无画作空间讲究之规范,又无色彩细腻表现之引人,却无妨于其基本画意之传达,再加上版刻书籍价格较为低廉,印量较为众多的优势,反而更能提醒我们注意仇英闺情山水的观众已有跨阶层发展的趋向。这种附带图画版刻书籍随着明末出版业的兴盛而出现在大城市,无疑是此期最引人注目的文化景观。前文在讨论文人画观众的扩大时,亦曾考虑到它这个载体的积极作用。而就此处对【诗余画谱】这种书籍的读者/观者的关怀言,性别的问题也应纳入思考。学者早就推测女性读者的增加与此类图画书的风行存在着平行关系,这对以闺怨为主体的出版物来说,尤其特别贴切。我们虽然不会将男性读者排除在外,但是,闺怨主题的主角无论如何都是女性(即使其中部分实是男性的化身扮演),女性群体成为这类书物的阅视者实在不难理解。如果由此再进一步想象,仇英的闺情山水画也以女性观众为设定之对象,因此而带动更多的女性以较低廉的价格来欣赏、拥有这类版刻图画,应该也距当时事实不远。当然,仇英的女性观众所欢迎者并不仅只限于闺情山水,仇英所擅长之美人画(包括一些如【洛神图】的女神图绘)想来亦在其列,这些都可归之为女性相关主题。关于女性观众之对于这类主题图绘的接受,可以推想,但却不易取得直接的证据进行较仔细的描述,幸好我们仍可在当时或稍后的笔记小说中碰上一些零星的资料,凭以重建当时可能的状况。例如明末小说【警世通言】卷二十八【白娘子永镇雷峰塔】故事中即记主角许宣到杭州箭桥双茶坊拜访白娘子家,便提到在正厅壁上挂四幅「名人山水古画」,而其内房则置一桌,两边挂「四幅美人」。此处所指内房实即白娘子的私密闺房,与较公开之正厅性格截然有别,故其陈列之四幅美人画对此女性空间之定义作用,也与正厅所布置的名人山水画不同。可惜,对于这几件画作的作者身份,小说中并未指明,然而,如果猜测那些美人画即为名家仇英所为,应该亦符合作者意图表示白娘子对其室内空间布置颇有讲究之意。另外,在稍后曹雪芹之【红楼梦】第五十回中,也提到贾母房中的布置,其中即有仇英之【双艳图】,看来便是以仇英美人画作为小说中重要女性空间的布置之用。从这些零星记载中当然很难幸运地触及仇英闺情山水的女性主人之讯息,但其既与美人画同属女性主题,想象其进入女性私有空间,或以女性观众为主要诉求,实亦合情合理。女性观众的兴起,由此角度观之,便是16世纪中期以后中国画史发展中一个十分值得注意的现象,而仇英所创的闺情山水画实意谓着开风气之先的代表主题,其历史意义实非其他类型的山水画所可取代。女性相关主题的绘画虽原已有仕女画存在,而且代有名家,表现意涵亦有本身之丰富性,有时还能作为男性作者/观者寄托其政治、文化感怀之用,但就画科重要性之位阶而言,山水画毕竟仍具传统的优势。【警世通言】中所记白娘子家中的空间布置会以山水画为正厅挂物,而美人画只能置于女性私有空间之中,就意谓着此种等级之别确实存在于当时一般人的印象之中。换句话说,女性观众原本被排除在山水画之外,除了某些特定场合(如有女伎参加的雅集)之外,女性皆非山水画所设定的观者。只有等到仇英闺情山水画的出现,女性观者方在山水画的世界中有了自己的位置。

「艺术史界」系列山鸣谷应:中国山水画和观众的历史石守谦 著上海书画出版社定价:198元艺术史学者石守谦长期关注中国画史的发展,本书即为其聚焦于「山水画」一门,尝试透过「画家与观众互动」此一角度,对「山水之史」何以产生变革的根本问题予以反思和解答。山水画拥有丰富的内涵,不仅与社会、政治等外在因素息息相关,亦涉及人们内在心理、价值观念、宗教信仰等文化层面,故而成为中国画史上最受尊崇的科目,引发众多讨论。唯论者大多较注意其中形式风格本身的变化发展、或画家之间的相互影响,由此虽累积出相当之成果,却也让人逐渐意识到所谓「风格内在规律」已无法充分解释山水画此一艺术形式的历史发展。有鉴于此,作者在一面回顾始于十世纪、止于二十世纪第二次世界大战前各种山水画变化的历史之余,更着重于在此过程中绕过传统画史独尊「画家」的迷思,转而揭示「画家」与「观众」间互动关系的不同面貌,尤其聚焦于各个时代、甚或中日韩不同地域的山水画家们如何与其特定的社群观众建立起互动关系,促成各种值得注意的新主题诞生,于山水画史上带引出新的画意、新的境界。