對於中國紀錄片史來說,王兵導演絕對是一個不可繞過的人物,他創作產量很高,以錯綜復雜,毫不留情的細節,描繪了中國人的生活。2003年,畢業於北京電影學院的他,推出首部長篇巨制——【鐵西區】,這部長達九小時的紀錄片講述了沈陽鐵西區工業的衰落。在四年多的時間裏,僅憑一台業余攝影機,以及對真實世界脈絡的忠誠,【鐵西區】為後社會主義中國基礎建設所發生的巨大更叠,找到了一種新的敘述方式。

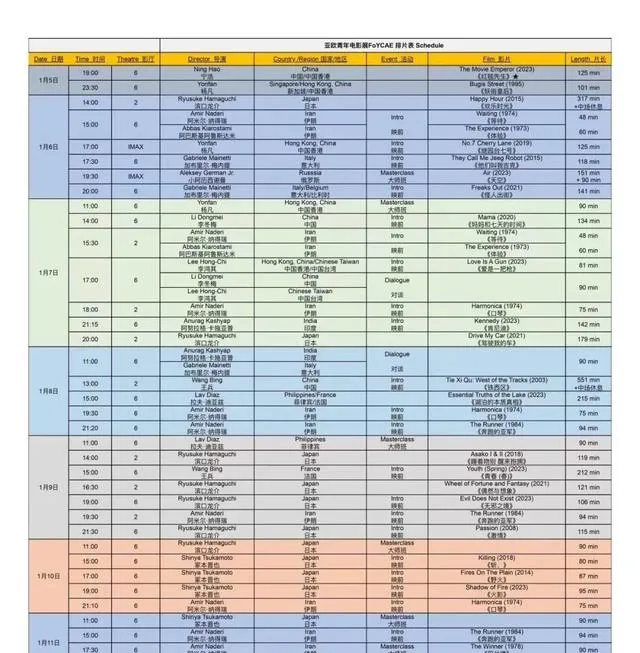

【鐵西區】分三部,依次是【工廠】、【艷粉街】、【鐵路】。這部超長的紀錄片,對於觀眾是一個嚴肅的考驗。這在中國紀錄片歷史上,似乎也是絕無僅有的。而在大灣區的觀眾,將有機會在20年後,重溫這部驚世之作。

有網友貼出【鐵西區·鐵路】裏的一張截圖,並留言說,感覺像是王響(電視劇【漫長的季節】人物)的原型。

在【鐵西區·鐵路】上,度過一段漫長的季節

作者:五行缺水

編輯:張勞動

交叉、並軌;啟動,停下;從白天駛向黑夜,從冬天開往春天,穿行過廠區,穿行過城市,穿行過田野,對於「東方紅0314」號機車來說,所有的過程就在這長長的鐵軌上,不管是大雪覆蓋,還是冰雪融化,不管是這一站,還是下一站,最後到達鐵路休息室,而這無非是一個驛站,終點又將是新的起點,如此迴圈,如此輪回,在悠長的汽笛聲中,在刺耳的轟鳴聲中,在尖利的摩擦聲中,俯視城市,回望路程。

這是一種固定的生活,火車之於鐵軌,是無法逃離的滑行,是必須依靠的存在,它展開一條通往遠方的路,它縱橫交錯著不一樣的生活,但兩邊從來不是誘人的風景,一片白茫茫,或者一路破敗,單調,卻必須按照方向和路線行駛。鐵路連線著鐵西區各個工廠,沈陽顏料廠、沈陽鑄造廠、沈陽電纜廠……它經過,它進入,卻又在卸完貨之後又結束,對於鐵西區來說,它是見證者,在漫長的時間中,在漫長的路程裏,鐵軌上執行的火車自誕生以來,它見證著這個工業重鎮的繁榮、輝煌和衰老。而在見證鐵西工業區變遷的時候,它也見證著自己的歷史,見證自己漫長的「人生」。

火車無非是一種時代的象征,在這樣一個變遷的時代裏,火車只能沿著鐵軌在進行著一段漫長的滑行,它無法脫離存在,而對於那些在鐵路上的工人來說,也像是沿著鐵軌的火車, 在日復一日的重復中走向另一天 。

在火車上,他們抽著煙,打著牌,說著笑話,或者昏昏欲睡,而到了道口,有人下車扳道,然後上車,駛向下一站。這是工作,而在單調的生活裏,他們也無非是講一些別人的故事,議論,或者嘲笑,那家和那家換了妻,後來發現那家的男人性強哪家的男人又性弱,最後鬧了離婚,找到了廠子的保衛科;或者是那一個地方的大棚表演,女的穿著個大肚兜,大肚兜裏面又有個小肚兜,看得人啥人都有,背個編織袋還往裏擠……對於他們來說,這種種的傳說是遠離他們的,他們只是旁觀者,只是敘述者,添油加醋般笑話著別人的生活。而當一天的工作結束,他們又只能聚在一個狹小的休息室裏,也是打牌,也時抽煙,也是聊天,時不時地罵一些臟話。

這些職工都是體制內的人,對於他們來說,這份工作是他們生存的保證,相比於體制內的他們而言,「寄宿」於鐵路貨場小屋的老杜父子,似乎是這個社會的邊緣人。他們棲身於一間廢棄的小屋裏,只有一張床的空間是他們生活的場所,而再這樣逼仄的世界裏,老杜只能靠每天跟著機車,去拾撿甚至偷盜一些煤塊,一天三袋是最多的收獲,而這三袋只能賣20元錢,他們父子就是靠著微薄的「收入」維持生計。

對於老杜來說,他心中似乎有著某種對於體制的向往,他在這鐵路沿線已經生活了20多年,以前在年輕的時候在鐵路派出所當過臨時工,所以他對於鐵路沿線的物和人了如指掌,也憑著關系混在這一堆鐵路工作中,給他們做點飯,長期住在這間破屋裏,他和工人們像是兄弟,而常年的鐵路生活也讓他慢慢積累了一些資歷的東西,這些資歷仿佛讓他覺得自己就是鐵路職工中的一員。但這無非是一種假象,甚至是一種想象,他無法成為體制內的人,相反,那種脆弱的錯覺也讓他成為體制的受罰者。在一次偷煤的過程中,他不幸被派出所抓獲,然後被關進了鐵路看守所。

老杜被抓,對於從小就跟著老杜的大兒子杜陽來說,仿佛一下子就斷了生活的來源。而那些鐵路職工也可憐他,在派出所叫他們攆走老杜父子的時候,他們也想辦法拖延著,而在這可憐之外,他們也像往常那樣,開始議論老杜的經歷。

老杜就是在這裏遇到了一個外地盲流女子,並收留了她,兩人結婚後生下兩個兒子,但是女子似乎從來不安心和老杜在一起,幾次出走,隔一段時間就回來看看孩子,後來沒有了音訊,只留下老杜一個人,把孩子拉扯大。而現在除了老大跟著他,小兒子杜安終於在一家酒店找到了工作,對於老杜來說,也算是一種最大的安慰。這是他人議論的故事,而對於體制有著某種向往的老杜,似乎也並不願意談起這樣一段婚姻,他曾經坐在那張床上,就說起過自己的往事,68屆中學畢業,下過鄉,後來家裏的東西被抄,他又燒過磚,最後在鐵路派出所當了7年特勤,「擱哪兒都是生存啊!」老杜這樣感慨,而在他口中說的最多的一句話就是「不容易啊」,在鐵路沿線生活不容易,養孩子長大不容易。

但是即使充滿了艱辛,即使偷雞摸狗,即使寄人籬下,但是當自己被抓兒子想念的時候,他內心就充滿了某種滿足感。在老杜失去音訊之後,杜陽一個人等待著,他坐在那間小屋裏,起先學著老杜在爐子裏生火,然後望著窗外,那只流浪而收養的小狗毛毛似乎通人情一樣依偎在杜陽的身邊,但是對於從未離開過老杜的杜陽來說,等待是一種煎熬,是一種無措,是一種悲傷。

他從裏面拿出一只編織袋,從編織袋裏找出一只塑膠袋,又從塑膠袋裏拿出另一只塑膠袋,層層開啟,是一疊照片,「你看一看,這就是原先俺們的家庭。」他拿出一張照片,是年輕時的老杜和杜陽的合影,充滿陽光,充滿朝氣,或者也充滿著對於生活的向往;還有一張是一個躺在草地上女人的照片,「這是我媽。」杜陽說,兩張照片,一張是父親和自己,一張是杳無音訊的母親,仿佛就是被隔離的現實的寫照,所以從照片觸景生情,杜陽終於抑制不住掉下了眼淚,本來是哀傷,安靜地不打擾人,但是在低頭的剎那,墻上的鐘猛地敲響了整點,像是突然被擊中了,杜陽一下子淚流滿面,他再次走到視窗,望著隔著自己一片白茫茫的戶外,是失落,也是茫然。

老杜的離開仿佛是杜陽痛徹心扉的一次經歷,除了想念,他也去派出所求警察,也找到親戚去看守所找老杜,當他終於聽到老杜出來了之後,已經抑制不住自己的感情了。

在那家飯店裏,杜陽告訴老杜這幾天自己的想念,告訴自己別離的痛苦,「你知道我一宿哭了多少次?」而當哭泣的杜陽靠在老杜的身上時,老杜拍著他的肩膀說:「這個兒子沒有白養。」但是對於杜陽來說,這重逢的時刻讓他一下子開啟了感情的閘門,甚至從驚喜變成了瘋狂,他雙手合十說「求爸爸了」,然後下跪,當老杜去扶他起來的時候,他又推開了父親,杜陽一會兒質問老杜,「你想我嗎?」一會兒又聲嘶力竭地說:「我不喜歡你了。」甚至開始狂吼,開始掙紮,幾乎失去了所有理智。本來重逢是驚喜,而現在卻完全變成了一種瘋狂。

對於杜陽來說,失去父親幾乎讓他心理崩潰,而他也只能透過這樣的方式表達脆弱的情感。而對於老杜來說,一方面是父子情深帶來的滿足,另一方面卻又對於這樣瘋狂的動作充滿了無奈。最後老杜在雪夜裏,背著杜陽走回了小屋。

愛有時候是一種傷害,老杜似乎在這樣的經歷中再次感受到生活的艱辛,感受到邊緣的脆弱,在回到小屋之後,面對床上還做著掙紮動作的杜陽,老杜也抑制不住自己的情感,敘說起自己的歷史,曾經的一個兄弟給了別人,自己的故事裏也充滿了艱辛,沒有工作,沒有住房。

「我這一輩子,別人沒有的事我全都有,但是天不滅啊,在鐵路上我立下了多少功勞……」經歷過坎坷,也不知道自己的明天會怎樣,但是對於老杜來說,卻一直在直面著自己的生活,「不容易」三個簡單的字濃縮著自己人生,而那份溫情卻又如此牢固地支撐著他破敗的生活。

後來老杜離開了那間小屋,在另一個鐵路貨場找到了看管的工作,雖然幾百元的收入很微薄,但畢竟不再擔驚受怕,畢竟可以安心生活,對於老杜來說,像火車一樣沿著鐵軌滑行的生活看起來是一種隨機,但是畢竟可以改變,交錯或者並軌,其實也都在走向另一個方向。

過年了,老杜和杜陽在廢棄的石堆上放起了鞭炮,似乎也擁有了自己的手機,還約來了一個婦人,一起包起了餃子,其樂融融的樣子。但這似乎並不是最後的結局,煙花過後,老杜和杜陽,還有其他人,就坐在那間昏黃的屋子裏,抽煙、看電視,世界在變化,生活在繼續,夜晚的火車再次響起了汽笛聲,再次開始了雪地裏的滑行,再次通向另一個重復的明天。

不管是對於老杜父子,還是鐵路職工,不管是邊緣的格拉斯哥流浪,還是體制內的人,其實世界就是用一種固有的方式開啟,它是「做一天和尚撞一天鐘」,也是「不容易啊」,生活有時候就是這樣走向已知和未知的明天。而在這已知未知的世界裏,人不是看見別人的旁觀者,而是體驗生活的經歷者,而對於老杜面前的那一架記錄影像的攝影機來說,它也永遠不是旁觀者,它的後面站著一個叫王兵的人,一個看見故事也經歷生活的人。「我們想創造一個世界,但最終這個世界崩潰了。」

王兵說,從【工廠】到【艷粉街】,再到【鐵路】,拍攝耗時18個月,素材積累300個小時,對於王兵來說,他就是看見一個世界的崩潰,也體驗著「不容易」的生活,而當240分鐘的【工廠】已遠,當176分鐘的【艷粉街】已逝,王兵更在微觀的【鐵路】世界裏看見了一個具體的人,而這個具體的人是你,是我,是活著的每一個個體,是走在人生路上的每一個自己。

圖片來自豆瓣