7月4日,英國時隔近5年再次開啟了大選投票。正如選前多方預計的那樣,工黨毫無意外地贏下了412個下議院席位,攜172席的議會「超級多數」(supermajority)重返執政。這也是工黨繼1997年以來在大選中獲得的最佳成績。另外一邊,保守黨則僅收獲了121個議會席位,創下了其自立黨以來的最大選舉失利。為何保守黨會敗得如此徹底?有人會說,保守黨在新冠疫情中間的災難性表現早已決定了其在未來大選中失敗的命運。誠然,2020-2022年間保守黨內部持續不斷的醜聞和危機已為這次大選結果埋下伏筆。可以說,保守黨本次的慘敗是意料中事,英國民眾用選票表達了大家對保守黨14年執政成果的憤懣和失望,但大選所呈現的基調並不是一句「工黨狂勝」或「變革」(change)就能概括的。其中的許多元素頗值得我們來推敲、分析。

一、政府混亂,民生雕零,民眾冷漠

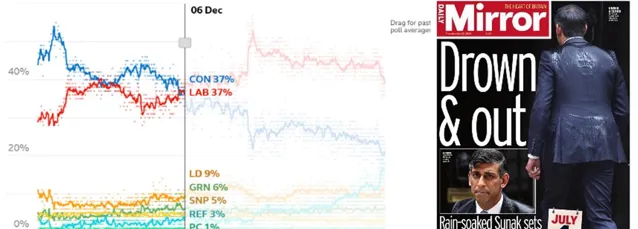

2020年初,新冠疫情開始肆虐全球。剛剛在上一年底獲得大選勝利的保守黨莊遜政府便遭遇了本世紀以來英國國內最大的公衛危機:由於長期的經濟緊縮政策以及由此造成的醫療資源的匱乏,曾為英國驕傲的NHS(國民健康服務體系)早已獨木難支,無力承載當時的抗疫重壓。為了防止醫療系統的超負荷運轉,保守黨政府不得不采取嚴格的「居家封閉」措施。然而,公衛危機的深化再次激化了英國的社會不平等問題,且數十萬人因為患病而不幸離世。而在防疫方面已經左支右絀的保守黨政府很快又陷入到一連串的政治危機之中。2021年11月底,英國媒體曝光包括首相莊遜在內的保守黨政府高官在2020年聖誕封城期間公然違反自己制定的防疫措施,參加在首相官邸舉辦的節日派對(即「派對門」事件[the Partygate])。同時,保守黨議員派特森(Paterson)涉嫌違規為企業進行非法遊說的腐敗醜聞與「派對門」一並加速了莊遜政府執政危機的爆發。據BBC統計的民調顯示,自2021年12月6日後,保守黨的支持率由37%開始一路下滑,再也沒有在與工黨的競爭中領先過。2022年6月,保守黨黨內部份議員發起了對首相莊遜的不信任投票。雖然對首相的不信任案未獲透過,但緊接著保守黨副首席黨鞭平徹(Chris Pincher)的性騷擾醜聞成為壓垮莊遜政府的最後一棵稻草。7月5-6日,38位元保守黨議員宣布辭去政府公職,迫使莊遜在7日辭去首相職務。隨後,接任首相的特拉斯(Liz Truss)也未能解決莊遜政府留下的內政上的爛攤子,其政府投擲的財政預算案引發英鎊兌換美元匯率跌至歷史新低,特拉斯也未能及時處置其黨內的亂鬥,就任僅50日便下台,成為英國歷史上任期最短的首相。2022年10月底蘇納克繼任英國首相後,保守黨黨內混亂的局面才得到一定的緩解,但保守黨早就在一系列的危機中民心盡失。2024年5月22日,蘇納克趁英國國內通脹率達到近3年來新低(2%)之際,突然宣布下屆大選日期,但其在瓢潑大雨中的落寞講話已然預示了大選的走勢。

保守黨政府不僅未能在政治上解困,還無力應對疫情以來受到極大沖擊的經濟及民生問題。首先,新冠疫情和脫歐影響了英國經濟的發展,2020年的GDP比上一年度下滑了10.4%。雖然,2021和2022年均有小額增幅,但英國又在2023年秋冬兩個季度陷入了負增長階段(2024年第一季度有所回升)。同時,受2022年初俄烏戰爭爆發以來能源和農作物出口供給的影響,英國國內食品和能源價格飆升。至2022年10月,蘇納克上台之時,英國通脹率達到了自1991年之後的新高11.1%,國內的能源價格上限也從上一年的1227英鎊飆漲至3549磅。據英國政府2023年11月估算,2022/2023財年,英國家庭人均可支配收入跌幅達2.2%,創下1981/1982財年以來的新低。據Statista統計,截至大選日期宣布的2024年5月,英國94%的家庭認為其生活成本水漲船高。食物救濟銀行(foodbank)的使用率較2010年保守黨上台時增長了50倍 ,亦從側面說明英國民眾的返貧率增高。這些經濟民生問題也一舉戳破了之前在選民中所奠定的「保守黨會搞經濟」的神話。同時,自疫情以來,英國公眾更加關心和自己生命息息相關的醫療問題,醫院排隊等候時間過長和疫情期間發生的醫療資源擠兌現象讓他們質疑NHS的效率和政府是否真正對其進行了註資。在本次大選前,經濟和醫療也成為了英國民眾最關註的兩大問題,可以說,如果有政黨能提出解決這兩大問題的方案,它就會從中獲取英國多數選民的支持。然而,保守黨顯然喪失了民眾的信任。即便蘇納克還在努力向選民示好,但早已是無力回天。本次大選保守黨僅獲得近683萬張選票,是1928年人民代表法案(21歲以上成年女性和男性公民一致,享有投票權)透過後的兩黨中敗選黨得票數的歷史第二低[1],也是1969年人民代表法案(公民年滿18周歲,無論男女均享有投票權)透過以來的新低。[2]

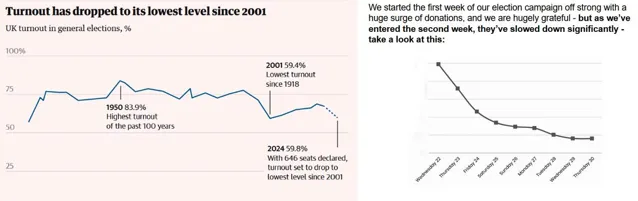

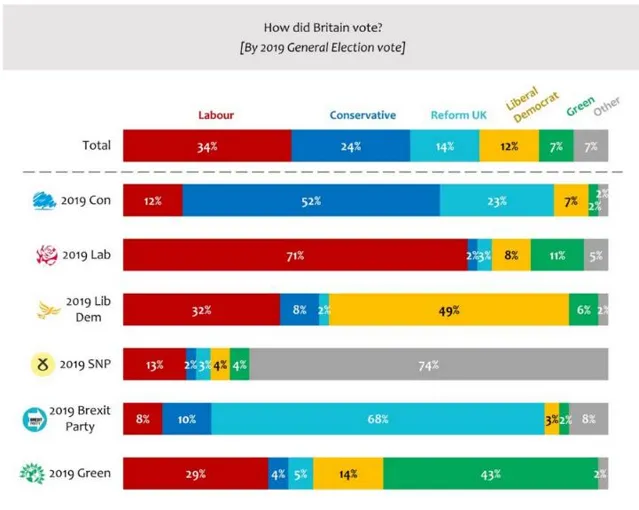

不過,英國民眾厭棄保守黨的所作所為並不一定意味著他們轉頭寄希望於工黨身上。相反,十年內英國進行的2場公投及4場大選早就耗盡了民眾對政治的信心。選民或已對英國主流政黨(特別是執政黨)長期無法兌現其許下的政治承諾而失望透頂,只是在保守黨和工黨之間選擇了「兩害中之輕者」(the lesser evil)。本次大選的結果基本印證了類似的判斷:此次大選的投票率不足六成(59.9%),是2001年大選(59.4%)以來的最低值(進入21世紀以來,英國大選的投票率從未達到七成,只有脫歐公投達到了七成以上)。此外,工黨雖然獲得了970萬張選票,但其政黨的選票份額(vote share)僅有33.7%,甚至僅比2019年敗選時的工黨所得份額多出1.6%,創造了英國選舉歷史中勝選黨所占選票份額的新低,且工黨和保守黨的選票份額加在一起也未過六成(57.4%),這也是現代英國選舉史中罕見的現象。究其原因,在筆者看來,還是在全球化影響的大潮下多數為生活奔波便已疲憊不堪的英國民眾進一步加深了對國內主流兩黨的不信任,工黨上台僅是選民們在冷漠、無奈中所做出的選擇。同時,以往信任保守黨的英國商界和支持工黨的工會組織似乎也分別對是否繼續力挺兩黨產生了懷疑。以本次大選中的政黨籌款為例,在選戰的前四周裏,保守黨僅僅籌集了160萬英鎊的助選資助,只占2019年其獲得捐助總額的8%,保守黨捐助人也從2019年的156人減少到15人。工黨獲得了一些商界精英的青睞,在選戰前四周內共得了930萬英鎊的捐款(工黨最大的捐助人是前布萊爾內閣閣員、森寶利超市前主席塞恩斯伯裏男爵);但從工會捐款這項進賬來看,工黨比2019年的大選了少了近300萬英鎊的資助,這是因為由於懷疑工黨不會滿足工會提出的提高工人生活條件的全部訴求,擁有120萬會眾的英國最大工會Unite表示,在此次大選中將不會為工黨背書。此外,在針對普通選民小額募捐方面,工黨似乎也沒有達到其預期指標。工黨總部甚至在給選民的郵件中指出,他們料到了募捐所得會隨著大選日益臨近而減緩,但實際的情況卻遠比他們想象中的還要糟糕。

因此,總的來說,比起往屆大選,英國民眾的投票意願相對更低了。而正因為此,筆者認為,這次大選並沒有絕對的贏家,反而體現了英國大眾身處絕望中的冷漠。

二、工黨:大勝中的隱憂

由於保守黨黨內混亂和在選戰中昏招頻出(如,蘇納克公布的「強制征兵計劃」),如【金融時報】、【星期日泰晤士報】和【太陽報】這些傳統意義上支持保守黨的媒體紛紛轉向,為斯塔莫領導下看似團結的工黨背書。然而,「團結」的工黨是建立在對黨內左翼勢力清理的基礎上的。2020年4月,斯塔莫當選工黨領袖之後,便開始著手對黨內親科爾賓的左翼勢力進行了逐步的整肅,工黨前黨魁科爾賓本人和在議會內外影響巨大的工黨左翼議員艾勃特(Diane Abbott)也分別因「不當言論」被實質驅逐出工黨議會黨團。4年來,不斷有普通的工黨黨員因為一些言論或行為上的動作而被開除出黨。同時一些工黨左翼的中生代也遭到了黨內領導層的阻擊。2023年6月,時任北泰恩河地區市長的德裏斯科爾(Jamie Driscoll)被禁止以工黨候選人的身份參選英國東北地區市長選舉。工黨領導層對德裏斯科爾的禁令迫使他不得不選擇退黨,並引來了工會和黨內如伯納姆(Andy Burnham)等有影響力的中左派代表人物的批評。而在選戰開啟後,科爾賓因為沒有獲得黨內的提名而憤然退黨獨立參選,艾勃特也是在選戰開始一周後才最終得到斯塔莫首肯得以代表工黨參選。但當時同為工黨議員候選人的工黨左翼新秀沙欣(Faiza Shaheen)卻因為曾點贊過綠黨的推特發言和對以色列的批評,候選資格慘遭工黨取消(也有其他的一些左翼候選人被黨內取消了資格,如前議員Sam Terry,Russell-Moyle等人)。同時,工黨領導層對黨內右翼中堅斯泰利廷(Wes Streeting)和艾克赫斯特(Luke Akehurst)的重用也顯示了工黨再次走向了布萊爾時代的實用主義路線。

我們從大選前工黨議會黨團在外交路線上的分歧也能稍稍看出斯塔莫的工黨並沒有想象中的那麽團結。2023年10月以來,巴以沖突愈演愈烈。11月,工黨內部在是否要求以色列停火問題上產生了嚴重分歧。月中,工黨在議會討論中提出了在支持以色列自衛權的基礎上對加沙地區進行緊急人道援助的議案,但遭到本黨56名議員(科爾賓和艾勃特此時不屬於工黨黨團的序列)的反對,他們跟隨蘇格蘭民族黨、綠黨和自由民主黨的議員一起,支持了蘇格蘭民族黨提出的「立刻要求停火」的議案。 這56人中多數為黨內的少數族裔和左翼精英。這一事件說明,工黨並沒有外界想象的那麽曲調和諧,相反,工黨中的「左右內鬥」貫穿了工黨自創立以來的歷史。且在工黨獲得選舉大勝之後,如何處理黨內左翼議員所帶來的挑戰,將是斯塔莫等高層領導和工黨政府亟須認真思考的一大問題。

而工黨對黨內左翼的整肅和在巴以沖突中模糊表態也使其選情受到了影響。工黨失去了包括穆斯林少數族裔群體、城市進步青年團體和傳統左翼選民在內的大量選票(保守估計約有100多萬),而這些選票很可能流向了綠黨或獨立參選人的陣營之中。除去科爾賓在其經營了41年的北伊斯靈頓選區擊敗工黨候選人勝出外,另有4位元立場親巴勒斯坦的獨立參選人在少數族裔聚集選區擊敗傳統工黨勢力,成功當選議員。前工黨影子內閣的重要閣員、斯塔莫的支持者艾殊沃斯(Jon Ashworth)和戴本娜(Thangam Debbonaire,敗給綠黨)也為此付出了議員席位的代價(工黨還在東萊斯特選區丟了一個席位給保守黨)。同時,在北伊爾福德選區(Ilford North),斯泰利廷也僅僅以528票的微弱優勢驚險連任(另有兩個工黨傳統選區也遭到了親巴勒斯坦候選人的沖擊,最後僅以小於1000票的優勢勝出);就連斯塔莫也在自己的選區受到了獨立參選人的挑戰,其所得票數比2019年減少了近一半。而在沙欣結束工黨後獨立參選的青福德和伍德福德格林選區(Chingford and Woodford Green),雖然她在士碌架名手「火箭」奧沙利文支持下,獲得了超過12000張的選票,但因為她被工黨剝奪參選資格而產生的選票分流情況,這個選區還是讓保守黨守擂成功。斯泰利廷事後也承認,因為工黨在巴以問題中的立場問題,工黨在大選中丟掉了部份選票和席位。另外,雖然工黨從保守黨手中搶得了182個席位,但其中隱憂不小,因為這些選區大多是保守黨的傳統票倉,工黨在其中贏下的22個選區中與保守黨的選票差距均在千票以內(最小差距為15票)。如果未來五年內,工黨政府的施政不如人意的話,這些邊緣選區將可能重回保守黨之手。

此外,工黨所展現出的施政綱領可謂乏善可陳。如果說2019年的工黨競選宣言過於「雄心壯誌」,以至於在選民看來都是些無法落地實施的「大餅」,那麽本次大選的工黨宣言卻又缺乏推動改革的決心,旨在一味保穩。其宣言指出,工黨執政後的工作重點將首先放在實作經濟穩定和減少NHS等待時長上。我們倒可以從這裏看出斯塔莫領導層的實用和務實,他們的確關註到了英國民眾在民生、醫療等問題上的迫切需要。但由於受到英國經濟下行現實情況的掣肘,該如何實作這些基本的既定目標,工黨則尚未給出一個明確的政策實施方案。從福利供給的角度來看,稅收是支撐各項公共福利支出的主要方式。自2010年以來,保守黨政府長期推行的財政緊縮政策使得眾多以福利供給為核心目的的公共服務業無以為繼。而要收拾保守黨留下的經濟、民生困局,工黨無非將陷入到一個要麽繼續財政緊縮、要麽對工商界加稅的兩難境地之中:如要繼續推行緊縮政策,則工黨無法實作其加大投資NHS等公共事業的施政目標,而要對工商界加收更多的企業稅和財富稅,則或會造成英國經濟的不穩定和波動。去年,時任影子財長的裏夫斯(Rachel Reeves)明確強調,工黨不會透過征稅為公共服務提供更多的資金,為了穩定經濟,也不會加征或推行新的財富稅計劃。她的許諾在為工黨贏得了工商界的一些信心的同時,卻也遭到了國內左翼人士指責,稱工黨已變成徹徹底底的「紅色托利黨」(Red Tory)。但工黨還提出,在其執政後,將大力打擊英國富商們的避稅活動並堅決執行保守黨在任時便準備開始征收的針對英國公民在非英地區擁有資產的「海外收入稅」(non-dom tax),這或將在五年內為工黨政府籌集大概26億英鎊的財政稅收。相比工黨的躊躇,往常更註重市場自由競爭、坐擁大批中產階級支持的親歐派自由民主黨(Lib Dem)反而在征稅問題上表現得更為大膽和「左傾」。自民黨在競選綱領中表示,如果獲得政權,他們將會透過提高企業巨頭的增值稅率、對科技巨頭加征數碼服務稅和對能源巨頭征收暴利所得稅等措施來支援醫療、學校和養老服務等公共福利供給和開銷。當然,不同於無法執政的自民黨對大企業宣戰的「空口白話」,新的工黨政府還是要顧及英國工商界對自己的支持和信心。一旦工黨所謂的民生改革或因財政無力支撐而最終陷入停滯和困頓,工黨政府將可能被迫開啟新的增稅計劃。

這次大選,一共為議會增添了335名新的議員面孔,打破了1945年選舉327名新議員的議會紀錄。其中,工黨411名議員(Hoyle繼續擔任議長)中新人便有231名之多。值得一提的是,英國議會還誕生了有史以來第一位中國出生的華人女性議員——34歲出生於四川的楊緣經過選舉苦戰,也成為了工黨議員新人中的一員。然而,如前所述,龐大的工黨議會黨團並不意味著工黨的團結,相反,工黨內部派系眾多,不僅工黨右翼和斯塔莫的中派盟友們在黨團中占有不小比例,工黨左翼在其中也多了一些新的面孔,同時,我們也不應忽視黨內中左派系的存在。例如,工黨黨內「合作黨」(Co-operative Party)的議員成員增加至43人,其中3人加入了斯塔莫的新內閣,他們將和副首相雷納(Angela Rayner)和能源大臣文禮彬(Ed Miliband)一起,組成工黨政府中左派的中堅力量。然而,一旦工黨在民生、福利改革上推進不順,黨內左翼和中左派勢必將在征稅問題上向斯塔莫施壓。如何調解黨團內部紛繁復雜的派系平衡,也是斯塔莫政府無法避開的難題。

三、傳統兩黨外的政黨格局:蘇獨無力、左派崛起、極右起勢?

左翼陣營中,除去科爾賓和4位元親巴勒斯坦人士以獨立參選人的身份勝出外,建制左派政黨在本次大選中的表現有喜有憂。首先,蘇格蘭民族黨在大選中只得到了72萬多張選票,比上一屆選舉上少了52萬張選票,在下議院中的席位也從48席跌落到只剩9席。提倡親歐進步民族主義的民族黨已在蘇格蘭地區執政了17年。在英國脫歐後,民族黨在前領袖斯特金的帶領下,一直為再次啟動蘇格蘭獨立公投而奔走。然而自去年起,民族黨接連遭遇打擊:首先,斯特金和丈夫馬雷爾先後卷入民族黨公款挪用的醜聞之中(斯特金被警察詢問後即被無罪開釋);隨後,民族黨又被發現蘇格蘭衛生大臣馬西森(Michel Matheson)在度假期間使用屬於議會公用的iPad,跨國漫遊竟花費了1萬多磅。這兩大事件都損害了民族黨自身清廉的形象,並在不少蘇格蘭選民心中種下了不信任的種子。禍不單行,2024年4月,作為蘇格蘭執政黨的民族黨又在氣候減排議題上與其盟友綠黨發生了爭執,時任蘇格蘭首席大臣的優素福(Humza Yousaf)宣布結束與綠黨的執政同盟關系。旋即,優素福在蘇格蘭各反對黨發動對其不信任動議表決前辭去民族黨領袖和首席大臣的職務。民族黨近期頻繁的醜聞事件和政治變動表明,它既無力繼續推動二次獨立公投的發展,也使得自己與支持蘇格蘭獨立的中間及左傾選民漸行漸遠。在工黨「趕走托利黨」(get the Tories out)的號召下,民族黨也在大選中受到了沖擊,將自己的36個席位拱手讓給了工黨。

獲得352萬張選票、拿下72個下議院席位的自由民主黨成為本屆大選中除工黨之外的最大贏家。脫歐後,自民黨借助自己親歐的立場擴大了英國中產選民對其的好感。且一直持經濟自由立場的自民黨近年來在外交、民生、稅收和社會議題上均有左轉的趨勢。在「趕走托利黨」的大勢下,自民黨也從保守黨手中搶走了60個議會席位。但由於其親歐中產選民基本盤的穩固,自民黨又成了本次大選中選票份額變化最小的主流政黨之一。左派政黨中,在選舉中進步最大的當屬收獲4個議會席位的綠黨:它一共斬獲了近194萬選票,是2019年大選的兩倍還多。由於綠黨一貫在外交內政中追求社會公義、堅持為弱小發聲,並在推行綠能方面絕不讓步,它的立場和政策主張受到了大多受過高等教育的左傾城市青年的青睞,並在此次大選中收獲了不少對工黨失望的年輕選民的選票。綠黨不僅保住了自己長期經營的布萊頓選區、從保守黨傳統選區內搶得兩席,還在以學生和青年人聚居的城市中產地帶收割了大量選票。在大多屬於城市地帶的40個選區中,雖然工黨贏得了席位,但不可否認,綠黨同時拿走了部份工黨或左傾選民的選票,列居次席。對綠黨更可喜的是,他們還在本地青年和左翼人士的幫助下,攻下了曾是工黨「鐵票區」的布裏斯托中央區(Bristol Central),拿到了一個價值連城的議會席位。然而,在綠黨「崛起」的同時,我們還須註意到,綠黨的選票大多來自對工黨轉「右」表示失望的城市中產選民之中,他們並非完全認同綠黨的整體價值觀,只是用投票表達對工黨的憤慨。與蘇格蘭民族黨類似,這些選民對綠黨而言,流動性較高。其次,諸如綠黨的競選宣言如同2019年工黨的宣言一般繁瑣復雜,除去受過高等教育的青年和知識分子階層,普通民眾很難明確把握綠黨主要的政策方向。此外,在英國這種圍繞傳統兩黨制所形成的根深蒂固的簡單多數投票體系中,綠黨即便收獲再多的選票,在具體的選區爭奪中也很難與工黨、保守黨兩個傳統大黨相抗衡。可以說,簡單多數投票制限制了綠黨在英國議會政治中更進一步。

同時受到簡單多數投票體系影響的還有代表極右翼勢力的改革黨(Reform Party,其前身是2018年建立的脫歐黨,Brexit Party)。在本次大選中獲得了411萬多張選票、並從保守黨手中搶得5個議席[3]的改革黨被主串流媒體歸為歐盟選舉後歐洲極右勢力擡頭「大合唱」中的重要組成部份。誠然,作為英國本土極右派代表,改革黨的確在本次大選中拿走了部份保守黨選民分流出來的選票,並老調重彈,透過移民問題大做文章,讓紅墻區中有工人階級認同觀念的底層白人願意拿出一部份選票投入它的懷抱。然而,改革黨的起勢在英國國內並不是什麽新現象,有評論者說,這只不過是法拉奇將黨標從幾年前的「紫色」(英國獨立黨,UKIP)改成脫歐後的「青色」的把戲。我們的確不應人雲亦雲,誇大極右勢力在英國大選中所取得的「戰果」。如果將此次大選跟2015年選舉拿來進行對比,人們將發現,同是在法拉奇的領導下,同為極右勢力的UKIP和改革黨都在選票份額方面成為了繼兩黨之外的第三大黨(2015年的UKIP獲得了388萬張選票,占總選票份額的12.6%,今年的改革黨則占到14.3%)。所以,我們除去部份分流到改革黨的保守黨選民的選票,是否可以下結論說,這次大選,所謂的極右勢力的起勢,實際上只是意味著他們再次圍繞移民問題完成了對本土選民基本盤的塑形?而且,正是因為英國簡單多數投票體系的限制,改革黨相比歐洲大陸比例代表投票體系中崛起的國民聯盟和AfD,根本無法在本國議會政治中形成什麽氣候。 哪怕根據過去的投票經驗,假設英國也透過改革在大選中改用比例代表投票制,除去傳統兩黨外的其它中、左派政黨在選票上也會對極右勢力形成壓制之勢,基本很難會出現法、德那樣極右尾大不掉的現象。因此,樂觀地看,本次英國大選所反映出的基本情況是否恰能證明,脫歐後的英國反而是較少受極右勢力左右的傳統歐洲國家之一?

當然,簡單多數投票制也是一把雙刃劍。在這樣的體系中,左派政黨和極右勢力都不太能獲得真正的突破。它既防止了極右的坐大,也限制了進步勢力發展,本質上,該套體系保護了英國傳統的「兩黨天下」。

四、又一個1945年?

本次大選是英國選舉史中少見的7月大選,上一次7月大選還發生在1945年。而工黨同樣也是在1945年大選中獲得大勝。為此,有少數工黨支持者將工黨在此次大選中的勝出和所謂「變革」比作1945年的回光返照。然而,時過境遷,除去都是民眾在7月初的選舉中對保守黨投下不信任票、幫助工黨獲勝外,此次大選幾乎完全與1945年那場奠定英國福利國家基礎的選舉沒有什麽特別的相似之處。反而, 對比1945年的情況,本屆大選倒能凸顯出一些工黨一直尚未解決的問題。

首先,相比1945年作為工人階級政黨的工黨,當下的工黨還是無法解決自身的階級定位問題。這既跟全球化帶來的英國勞工結構的改變相關,又跟布萊爾時代以來信奉「第三條道路」追求成為「全民黨」的夙願存在某種聯系。雖然工黨在「趕走托利黨」的大勢中,重新拿回了擁有強烈工人階級認同感的紅墻區的議會席位,但單從其所獲得的選票來看,工黨的票數甚至比2019年還少了57萬張。本質上說,工黨並沒有解決「紅墻區崩塌」難題,相反,很多有著強烈工人階級認同感的底層白人將選票投向了極右的改革黨。近日,已退黨的科爾賓在采訪中公開表態,工黨缺乏深入基層進行社區工作的決心。這似也告訴大家,工黨或已放棄透過進行廣泛的基層工作重構其紅墻區「鐵票倉」的努力,轉而對自身中產化的底色心滿意足。這或成為本屆大選工黨選情低迷的一大主因。

當然,斯塔莫等人也並非對重整工黨在紅墻區的「山河」無動於衷。為了從保守黨和右翼民粹勢力手中搶票,他們借鑒了1945年工黨的愛國主義,不僅將米字旗印在了工黨的黨證上,還提出了「國家優先,政黨第二」的愛國主義口號。誠然,1945年工黨的確利用進步愛國主義的宣傳,獲得了大選的勝利。但那時工黨的愛國主義道德觀是建立在改善英國公民生活水平的基礎上,而斯塔莫等人所提出的愛國主義內涵空洞、缺乏實際內容。即便其中也蘊含改善民生的主旨,但如何在英國經濟下行的今天很好地將其落實下去,將是工黨政府必須處置的嚴峻問題。

工黨黨證

所以,這便不得不說到,工黨面臨經濟的困境。1945年的工黨政府同樣身處經濟困局之中。有幸的是,當時的英國擁有來自外部盟友的支援。隨著美國貸款的到位和馬歇爾計劃的推行,艾德禮的工黨政府建立了相對完善的福利國家體系。而當下的工黨可謂是「巧婦難為無米之炊」,一無外部支援,二來國庫空空。接過保守黨留下的經濟爛賬,斯塔莫的工黨政府或將接受比1945年更為嚴峻的挑戰。新任財政部首席秘書的瓊斯(Darren Jones)在接受媒體采訪時被問到:「布朗的工黨政府在與保守黨-自民黨聯合政府交接時,在財政部辦公室的抽屜裏留下了一張‘空無余財’的自黏便箋,那麽你在辦公室有沒有找到(保守黨)留下的寫有同樣情況的字條?」瓊斯回答道:「我沒在抽屜裏找到任何字條,我猜保守黨政府連自黏便箋本都買不起了。」瓊斯的回答不僅諷刺了保守黨政府在其14年的統治中把經濟搞得一團糟,也從側面證實了新的工黨政府所要面臨的經濟重壓。對工黨而言,1945年的輝煌已經一去不復返,他們看似贏下了選舉,但並沒有像1945年那樣為英國贏得未來,如果工黨政府不能有效地處理保守黨留下的經濟亂象,等待它的將是更慘重的潰敗。

註釋:

[1] 歷史低點是1931年工黨得到的634萬張選票。

[2] 此前,二戰後英國兩黨制中的敗選黨得票數從未低過2001年的835萬。

[3] 其中的艾殊菲爾德(Ashfield)選區曾一直是工黨的「鐵票倉」。曾是該區工黨地方議員的安德森(Lee Anderson)2018年退黨加入保守黨。他利用之前在該區積攢的資源和人脈,於2019年代表保守黨出戰並當選為該區議員。2024年,安德森因為種族歧視言論被保守黨議會黨團暫停了其黨團成員資格,隨後安德森攜議員身份加入了法拉奇領導的改革黨,並在本次大選中勝出。

楊陽,英國政治觀察者

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)