文|Argoon

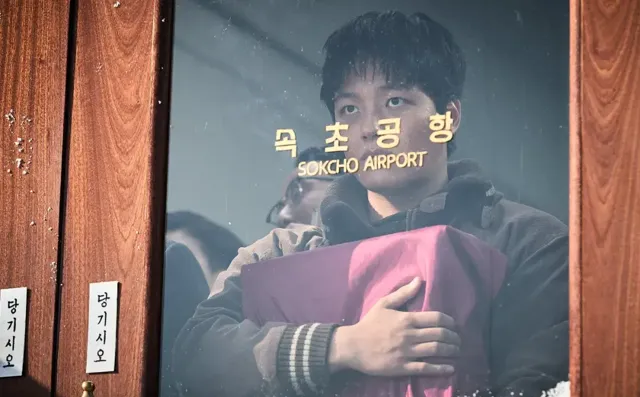

才在南韓本土上映一個多月,河正宇、呂珍九、成東日主演的【劫機】就迫不及待登上串流媒體,多少有點像片中角色,在爭分奪秒。

片名既然是「劫機」,主體事件自然就固定於此。香港譯名還多了一個年份「1971」,開宗明義地表示電影改編自具體年份的具體事件,而與當下沒有直接聯系。也就是說,科技水平、制度層次、人物面貌,會帶有特殊年代性。

針對半個多世紀前的飛機,投資140億韓元(約合7300多萬人民幣)的【劫機】盡可能細致地作出了還原。

不只是機型的相對老舊、窄小,而且還有相對應的民眾生態。對彼時很多人而言,飛機依然是極其新鮮的事物,一方面,人本身強烈而躁動的好奇心呼應了他們即將面臨的種種意外,另一方面,新鮮意味著初

現在的我們當然很難想象,當時的飛機,選座是物理上先到先得的原則,需要乘客在開門的一刻賽跑,看誰能夠占到心儀的座位。機上可以隨便吸煙,扶手上就有煙灰缸,只是不能撣到地上。安全出口旁的乘客,可以不被賦予相應責任。

至於行李,只有軟性要求,沒有硬性規定,於是,甚至有老太太抱著一只活雞上來,有心慈手軟的副機長幫口,就能留著。這就不難理解,為什麽劫機犯庸旲可以如此隨便地把炸藥與刀具放到行李箱,帶上飛機。

關鍵是,除卻駕駛艙的正副機長,只有一男一女兩位年輕乘務人員在料理大小事務。而我們知道,現在飛行的各式繁瑣規章制度,很多背後都有令人扼腕的慘痛事故。

回到電影的時空,則是一切都在給劫機事件提供方便,使得電影可以非常迅疾地聚焦到這一主體上,屬於在短時間內——無論是節奏,還是篇幅——都充滿單刀直入的便利性。

而在南韓當下的商業制作體系裏,把劫機這種充滿沖突的故事拿捏好,拍攝好,不是什麽難事。之前質素不佳的【非常宣言】都能去到康城,這部欠缺的無非是運氣。

【劫機】在外殼上,至少是一部像模像樣的爆米花產品。

它沒有門檻,因為陣營簡單而明確,目標清晰而集聚,劫機犯只有一個,對付的是肩負義務的機組成員,各有心思的乘客。

劫犯以一對多的勝算,在於用炸藥殺了眾人一個措手不及。密閉空間,先發制人,刺激由此蔓延開去,也因此迅速成全了商業類別片的基礎意義。

也就是說,故事當然是刺激的,玩到這一步,威脅,談判,牽絆,制伏,在觀眾預料得到的起承轉合裏,所需要的緊繃感一點不少。

而與此同時,因為過分熟練的編排,觀眾也很容易在一眼看到頭的走向裏,被這麽多人無從解決一個不斷露出破綻的劫犯磨掉一些興致,即為了維系雙方的相對平衡,電影需要削減戰鬥力。

譬如保安官昌培被綁上了誰都解不開的結,前警察的拍檔臨陣逃脫,他也必然不復當年勇——扮演他的,就是當年把劫機犯扭送監獄的退役警察——而理應很有作為的機長也被弄傷。

那麽,有意思的反而是如此處理的目的。

其實很明顯,【劫機】還是想要落到雙雄對決的局面。這是為了讓劫機事件更有可看性,也是,或者說更是,為了塑造一個英雄人物出來,那就是副機長泰仁。他在應對危機時的膽大心細,乃至突破人體極限,完成系列壯舉,都是在持續累積一位英雄的成分。

而我們需要知道,電影由真人真事改編而來。根據【香港工商日報】【華僑日報】的描述,飛機起飛二十分鐘後,因為駕駛室是關閉的,二十一歲的劫匪直接威脅空姐,但顯然機長能夠在改道北飛時對外聯絡,最後飛機在三八線以南,被海岸大炮與九架空軍戰鬥機迫降,而劫匪引爆手榴彈自殺,十六名乘客受傷。

還有一些細節,包含保安官在內的機組成員,多是柔道或空手道高手,之所以有這樣的預防措施,是因為兩年前出現過南韓飛機被劫至北韓的事件,而這件事,在【劫機】一開始也出現了。

泰仁這一形象,顯然就不是副機長一人的忠實還原,而是若幹真實人物的戲劇改編。他能夠大致憑借一己之力化解這場危機,可以認為電影在順應主旋律需索,集中火力樹立一個國家英雄。片末為他舉行的種種致敬儀式,確實也有這樣的派頭。

只不過,與其說是像內地主旋律電影【中國機長】那樣樹立典型,謳歌英雄,不如說【劫機】有意利用這種印象的趨勢,來做出跳脫乃至背反歌頌的表達。

要看到,在故事內外,泰仁都「需要」成為帶有英雄烙印的燈塔式人物。

由大的層面來看,大無畏的他是時代的典型人物,象征著南韓的國家形象,這是後續動作由來的根源。

耐人尋味的是,這種按需裁剪的形象是會隨時調轉的。泰仁兩年前,本在空軍占據高位,但當他被要求開炮阻止剛才提及的被劫飛機開往北韓,看到身為自己朋友的機師在搖頭,加上念及乘客性命,於是違抗上級命令。結果他被貶,來給民航做副機長。

兩年間,他所沈陷的道德困境是,開炮,需要冒著直接取人性命的風險,不開,結果是整架飛機被北韓扣留,十幾個人再也沒法歸國,包括自己的朋友,而回來的那些人,則面臨反復審查的高壓。

現下的劫機事件是以頗為笨拙的創作方式,把他擺放在雷同境況之中,但是調換了身份,且讓他曾經的手下處在是否開炮的位置。而有了前車之鑒,他不僅想要解救必會開炮的前手下,免除對方同樣的難堪,也想在最大程度上讓所有人得到好結果。

泰仁身殘誌堅地祭出開頭訓練時帶有浪漫色彩的90°沖天飛翔與180°觀望視野,是順應這類電影成熟筆觸的表現,更是他作為一個英雄的高光時刻。

電影要拿這些高光來表現他的偉大,而這偉大,是要用來進行天問的。

那時候,因為大多民航飛行員是由退役的空軍飛行員擔任,於是不容置疑的上下等級觀念與制度也被帶進航空事業,絕對服從導致了日後許多航空事故的發生,而無從遵守這一原則的泰仁顯然是個連機組成員都在身後非議的道德破產個體。

等他透過壯烈犧牲完成拯救任務並被放大表彰,成為定格的道德高階產物後,是以「機緣巧合」的人性光輝狠狠扇了相關體制一巴掌。

無論是用進廢退,還是翻雲覆雨,都極具諷刺性地透顯出彼時南韓大局的荒唐。在樸正熙時代中期,過分高壓為日後制造許多雷區,【劫機】的劫匪,正是被時局摧毀的代表,電影動用了一定篇幅呈現他被意識形態推搡,甚至母親還在仇恨中被奪走性命。

人間悲劇勾連人間悲劇,在飛機上,他明確表示要逃離南韓之前,曾經稍微維護過的老太太,回饋他那只母雞剛下的雞蛋。底層暖意在這種環境下點綴出來,顯然有很多反思意味。

就像泰仁,並不像大多數人那樣,希望庸旲死去,而是在他中槍後,強調讓他也活下去。一方面,對應的是機長奎植在這些年難得給予他的信任,另一方面,是他希望能夠贖罪般換取所有人的安然無恙,還要以德報怨地給同是時代犧牲品的對方一個機會。

諷刺的地方就是,被環境逼上絕路的兩個人,是這次事件唯二的死者。補槍的保安官昌培就格外像是批次生產的時代產物,以陣營、汙點判斷他人,並且毫不猶豫地要將事態迅速扼殺於搖籃,不計後果。

南韓影人素來願意在電影裏反思歷史,觀照現實。

除了剛才說的大的層面,相對小的層面就關乎昌培這些割除副機長、劫機犯的微縮生態。

那顯然是整個南韓社會乃至人類社會的縮影,有男有女,有老有少,有富有貧,有勇有慫,他們之間謙讓、互助也好,侵占、互損也罷,連帶著對周遭人等的表態,構成了我們再熟悉不過的人際環境,如何在極端情況中做出反應,只不過是人性檢驗的一環。

眾誌成城地搶救飛機,體現了人被感化後且短暫占上風的大我,但也表達了烏合之眾需要很長時間去改變,這裏的任何一點希冀,都攜帶著更多的慨嘆與沮喪。於是英雄的塑造,不是引起更多英雄的站立,而不過是更凸顯英雄效用之短罷了。

混亂的局勢——小的飛機,大的南韓——過去了,只留下鮮花與旗幟,泰仁妻子的哭喊則被淡化在背景裏,這樣的岔路,未必指向一個廉價的光明未來,個中對隱憂、警惕和期許那些不言而喻的省略,才是這部電影「離經叛道」的價值。