他是和李苦禪比肩的畫家,與李苦禪、白鐸齋、王青芳並稱為「京中四怪」。

然而,他卻沒有其他三人那麽出名,甚至是被埋沒,被遺忘在歷史的藝術長河裏。

他叫蔣雨濃,晚年的他,窮到連畫案、畫筆都買不起。有人支招讓他給榮寶齋畫件,每幅定價7元,每月作畫200幅,何愁生活過不下去。

可蔣雨濃毫不猶豫拒絕了,苦澀地說:「將來中國的畫壇上,會稱我為‘七塊錢’,那時我就不再是蔣雨濃了……」

蔣雨濃出生於河北省玉田縣甄三村後邊莊,蔣家是明代大學士蔣鈞之後。

蔣雨濃的遠祖蔣文慶曾官至安徽巡撫,曾祖父蔣緒凱擔任過山西的縣長,能書善畫,細筆山水畫得很絕,姑太蔣韻娛工沒骨花鳥、草蟲。

祖父蔣紹曾的書法名重鄉裏,父親蔣兆節清末曾在端午橋任直督,寫得一手好字。

出生在官宦世家,又是書香門第,等於家境條件、優秀基因都有了,蔣雨濃的才華也不難想象。

(蔣雨濃)

5歲開始臨帖,7歲臨習【芥子園畫譜】。

9歲蔣雨濃的學習範本又變成了曾祖父的工筆幹皴山水、祖父的書法條幅,還有姑太的花鳥團扇。

11歲的蔣雨濃,便能寫出一手凝練大氣的字,街坊鄰居要是有什麽需要寫的,都會找他幫忙,單看這字,根本想象不到是出自11歲小孩之手。

字寫得好,學習蔣雨濃也不在話下,成績沒啥進步空間,因為常常是班裏第一名。

學習之外,蔣雨濃最大的唯二愛好,畫畫、練字。

為了反抗包辦婚姻,高小一畢業,蔣雨濃就逃到北京。

經鄰居王小泉推薦,16歲的蔣雨濃暫時在一家扇子鋪打工,畫扇子面,書寫牌匾、寫對聯。

兩年後,蔣雨濃堪堪在北京站穩腳跟,又續上了求學之路,先是到私立進德中學讀初中,之後進入文治中學上高中。

上學期間,正是愛國運動進行得如火如荼的時候,蔣雨濃擔任聯合會主席,率領大家抵制日貨,自己還兼職給人畫扇面,接濟貧困同學。

(蔣雨濃,又名蔣貞,自號野叟、殘花老人)

傅作義非常欣賞這個年輕人的膽識,蔣雨濃高中畢業後,就被傅作義安排到綏遠省教育廳民眾教育處任科員。

不過更像是掛名,蔣雨濃平時主要任務是服務傅作義,給他作字畫應酬。

幾個月後,蔣雨濃轉任綏遠省圖書館文牘,著手撰寫【書法津梁】;【書法津梁】一問世,徹底打響了「蔣雨濃」的名聲。

施壽昌對蔣雨濃高度贊許:

「承其家學淵源,盡力於中國國粹。舉凡詩詞、書畫、金石諸類,無不刻意研求,洞悉靡遺。

余瀏覽至再,不忍釋手,深佩雲波之苦心孤詣,於吾國書法楷模,裨益良多。」

蔣雨濃事業也跟著跨上一台階,到綏遠蒙邊司令部,升任少校書記官。

但其實,還是掛名的,蔣雨濃的工作內容沒變,依舊為傅作義作筆墨應酬,妥妥的自由官。

背靠著傅作義,自己還有滿腹詩書,已經足夠蔣雨濃在官場混到老。

可蔣雨濃天生學不會官場那套圓滑,勾心鬥角、爾虞我詐他自認為比繪畫、書法還難懂。

於是,他又退回藝術的道路,還因此結識了一批誌同道合的人。

冀東同鄉秦仲文舉薦蔣雨濃加入中國畫學研究會,蔣雨濃也就得此能與於非闇、溥心畬、徐燕蓀、王雪濤等名家切磋書畫技藝。

遇強則強,在與大師切磋的過程中,蔣雨濃的潛力被無限挖掘,很快突破了現有的畫法,形成自己獨有的風格。

當年,李苦禪、蔣雨濃、白鐸齋、王青芳被並稱為「京中四怪」。

看見前兩位,可以想見後兩位的畫風也是誇張、大膽的,也不難推測出兩人的身份。

白鐸齋是吳昌碩的弟子,而王青芳是同被評畫風大膽創新的齊白石的弟子。

白鐸齋一直為人所耳聞的,是「國內治印名家」的稱號,素有「南鄧(石如)北白」之稱。

齊白石曾對白鐸齋說:「治小印,我不如你;治大印,你不如我。」

一次畫家聚談,白鐸齋盛贊蔣雨濃畫風自有我法,遂制「我法」印章相贈。

蔣雨濃與李苦禪,更是鐵打的好知己,兩人甚至結為異姓兄弟,起筆名「冷禪」。

李苦禪兒子李燕回憶,父親以前常常帶他去蔣雨濃住處飲酒作畫,因而蔣宅掛滿了李苦禪的畫作。

有一年蔣雨濃母親生日,李苦禪事先不知道,過後聽說此事,馬上放下手中的活,專註畫了張壽佛畫給老夫人賀壽。

而與這幾位好友相比,蔣雨濃畫風的創新可謂有過之而無不及,準確來說,創新的不止是畫風。

1942年,聽說黃二南先生以舌作畫,蔣雨濃覺得很新奇,決意閉門研習舌畫之道。

一年四季,苦練了幾年,終於領悟了其中的奧秘:

舌畫乃氣之靜功也,心靜則為之。氣運舌尖,則如狼毫之尖鋒筆,勾勒似折釵股,柔中見剛;

氣運舌底,則如狼毫之禿頭筆,渲染如雲雨之潤澤,以虛當實,墨氣淋漓。

畫理幾年可以參透,可人生的苦難,蔣雨濃搭上後半生都沒能明白……

1951年,蔣雨濃莫名其妙被扣上了嫌疑人的帽子,把他當犯人審了5年,最後只給了他一個解釋,「扣錯了」,就撤銷了管制。

但說是說撤銷,扣上的帽子哪有那麽好摘。

蔣雨濃先是被送到黑龍江密山縣興凱湖農場勞動教養,又去往延慶縣磚廠、房山縣砂石廠勞動改造,直到1964年才被放回來。

回來沒兩年,又有新的帽子悄然而至,蔣雨濃家裏被查,400余幅珍貴書畫和200多方古硯被洗劫一空,幾箱古書孤本全「葬身火海」。

80多歲的老母親被活活折磨致死,好好的家全散了,當時蔣雨濃剛從呼和浩特回來,又被遣送回原籍後邊莊村。

看似回去家鄉,有種歸根的錯覺,但實際上,從這一刻開始,蔣雨濃便無家可歸,一直在不停的流浪,誰都能決定他的命運,唯獨他自己。

1967年,蔣雨濃又被攆回北京,窩在一輛廢棄的汽車車廂過了一晚。

第二年再次遭到遣返,60歲的蔣雨濃蜷縮在不到六平米的屋子,只有一床勉為其難算被褥的東西。

說是屋子,其實是用玉米稭搭成的,夾成的,裏外糊了泥巴,哪哪都透風,夏天還能挺過去,一到冬天,第二天能不能活著醒來都是未知數。

活得過來,就有掏大糞、挑尿、起豬圈的臟活累活等著他,哪怕是過春節,蔣雨濃也要趕著毛驢耙地,幹完活自己才能在泥堆的小竈膛做飯。

但「屋子」漏風,剛起的火沒兩下就滅了,飯很難煮熟,蔣雨濃常常餓肚子。

剛開始,面對這一切,蔣雨濃是有牢騷可發的,他曾畫了幅【炊煙圖】,結果雪上加霜,被指控惡意醜化,他被拉著遊街批鬥。

1982年,萬物復蘇,但蔣雨濃的生活繼續暗無天日。

他窮困潦倒,靠著村裏施舍,給他蓋了兩間十幾平方米的土坯房,屋裏終日昏暗。

想畫畫,可沒錢買桌子,蔣雨濃就把別人不要的棺材板背回家。

動手刨平,一端搭在坑沿上,一端卡著後山墻,上面再鋪兩張廢舊報紙,就當是畫案。

要沒有毛筆了,他就出去「打獵」,看看有沒有小學生扔掉的毛筆頭可撿,沒有就用豬鬃、馬尾或公雞頸翎毛做成長短毫作畫。

外面草長鶯飛,蔣雨濃只能借著畫筆,給自己畫天亮的世界。

蔣雨濃也不是完全沒有機會,可以說天亮後,他處境依舊,有一半來自蔣雨濃個人選擇。

1983年,欲提名他為市政協委員,蔣雨濃連忙拒絕:

「我無故挨了一輩子,僥幸九死一生,躲之唯恐不及,現在為啥還要往上貼齊?」

甚至讓他賣畫賺錢,他也不樂意。

1986年一天,忘年交劉達威回憶,蔣老將自己一幅自畫像及自況詩相贈,還說:

「小敏(蔣的學生) 原想要這兩件東西,我告訴他,別人不配要,只能讓你劉達威保存……」。

豈料5天後,蔣雨濃患心肌梗溘然長逝,享年78歲。

沒人把那天當作是最後的告別,可他就是這樣一聲不響地離開了。

蔣雨濃生前住的那間小屋子,他戲稱為「荒園」,他走後的荒園,更荒了。

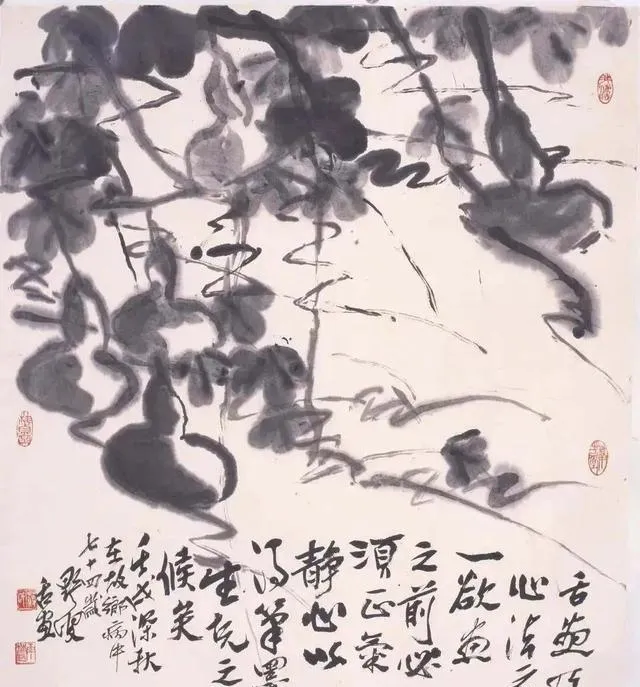

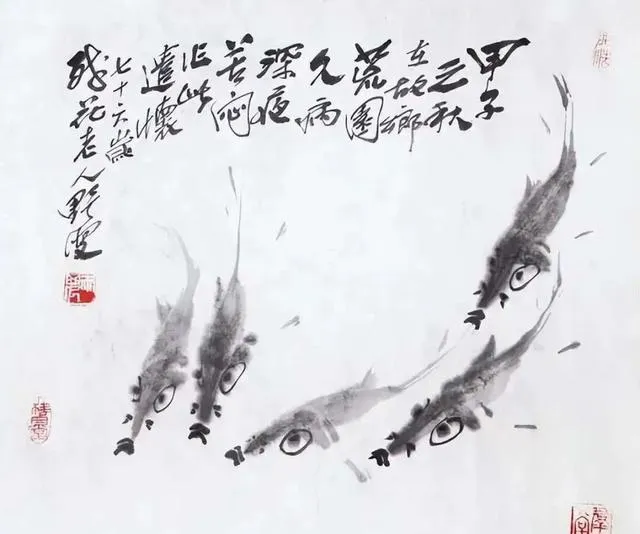

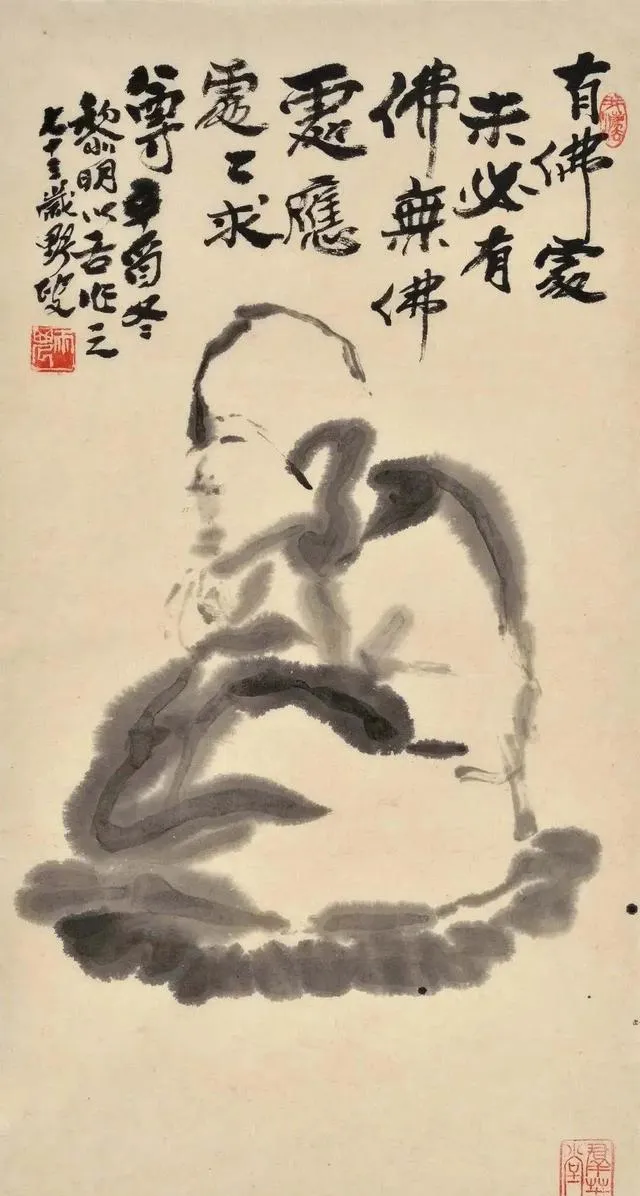

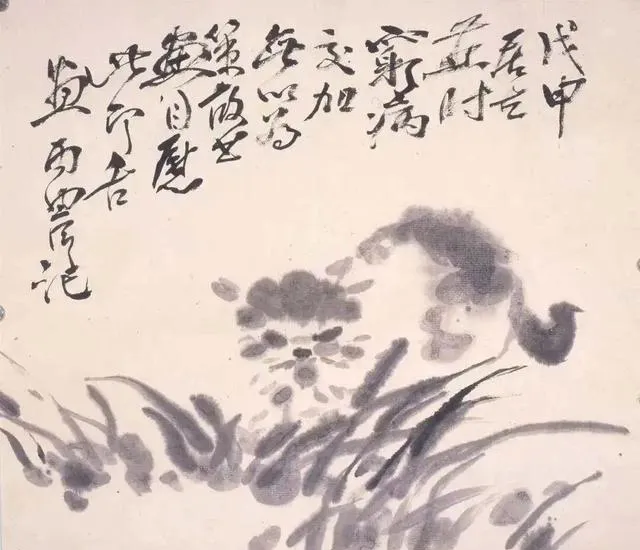

下面是蔣雨濃作品欣賞: