【論語·衛靈公】中,顏淵問為邦。子曰:「行夏之時,乘殷之輅,服周之冕。樂則【韶】【舞(武)】。放鄭聲,遠佞人。鄭聲淫,佞人殆」。

孔門的高足顏淵向孔子請教「為邦」之道,孔子極為欣賞顏淵,因此給出的答案,也具有很高遠的理想。「為邦」一詞,也見於九店楚簡(湖北省文物考古研究所等:【九店楚簡】,中華書局,2000年,第50、111頁),意思便是治國之道。

孔子認為,最佳的治國之道,需要整合夏商周三代的優勢,將歷法、器用、禮樂結合得恰到好處。

夏歷及曾參之參怎麽念

首先,歷法上需要用夏代的夏正歷法,這一歷法的特點,是歲首建寅。殷歷法是歲首建醜,周歷法為歲首建子。孔子高度推崇夏正之歷,因此孔門弟子曾皙在給兒子取名時,就接受了這一觀點,將夏正歷法中特別受尊崇的「參宿」,作為兒子曾參之名。

曾子名參,關於曾參名字的讀法,歷來有分歧。清代學者一般認為應讀為cān,如王引之【春秋名字解詁】中就認為,參讀為驂,理由是曾參字子輿,與駕馬拉車有關。現代學者如呂友仁也主張讀cān(呂友仁:【曾參之「參」當讀cān】,載【古漢語研究】1998年2期)。甲骨、金文等古文字中的「參」本來就是表示星宿的原初含義,「三」是其聲符,今音參(shēn)古音在生母侵部,三在心母侵部,齒音同韻,星部份是其意義,驂則為後起字,曾參之名應該讀為shēn。

對夏正歷法而言,參宿是春耕季節的標誌。曾參的父親曾皙為孔門早期弟子,跟隨孔子學習多年。據【先進】篇「侍坐」章的描述,曾皙的精神趣味,帶有對「天地萬物上下」的濃厚旨趣(朱熹註)。基於孔子對夏正歷法的高度推崇,而曾皙也對天道歷法具有興趣。因此,他將自己的兒子命名為星宿「參」,正是符合了早期儒家對夏正歷法的尊崇。

從考古資料來看,長沙子彈庫帛書、睡虎地秦簡【日書】都可以證明楚國使用的是夏正歷法(李零:【長沙子彈庫戰國楚帛書研究】,中華書局,1985年,第30頁)。【左傳】中的記載可知,晉國也是使用的夏正,但出土晉侯編鐘則是用周正。出土的蔡侯編鐘,也是行夏正之歷,還有一些東周青銅器,使用的也是夏正歷法(李學勤:【由蔡侯墓青銅器看「初吉」和「吉日」】,自【夏商周年代學劄記】,遼寧大學出版社,1999年,第97—103頁)。換言之,夏正作為歷法,在當時一些諸侯國中仍在繼續使用,是一種並不算脫離現實的歷法。

馬車

在車制方面,孔子認為殷代的大輅很好。曾侯乙墓竹簡中就有「路(輅)車」「大路(輅)」的記載。天星觀、新蔡楚簡中也有「大路(輅)」「戎路(輅)」等記載(蕭聖中:【曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究】,科學出版社,2011年,第174—175頁)。大輅,也就是一種大馬車。

很早就有學者談到,考古證據表明殷代馬車是從外族傳入(徐中舒:【北狄在前殷文化上之貢獻:論殷虛青銅器與兩輪大車之由來】,自【先秦史十講】,中華書局,2009年,第48頁)。如古代西伯利亞的安德羅諾沃人(Andronovo people)處借鑒而來。內蒙古陰山的巖畫、俄羅斯烏拉爾山的辛達雪塔(Sintashta)古墓中有發現。顯示了中國古戰車在設計與技術特征上與北方地區的相似性(Nicola Di Cosmo, Ancient China and It’s Enemies:The Rise of Nomadic Power in East Asian History,Cambridge University Press,2002,PP54—55)。

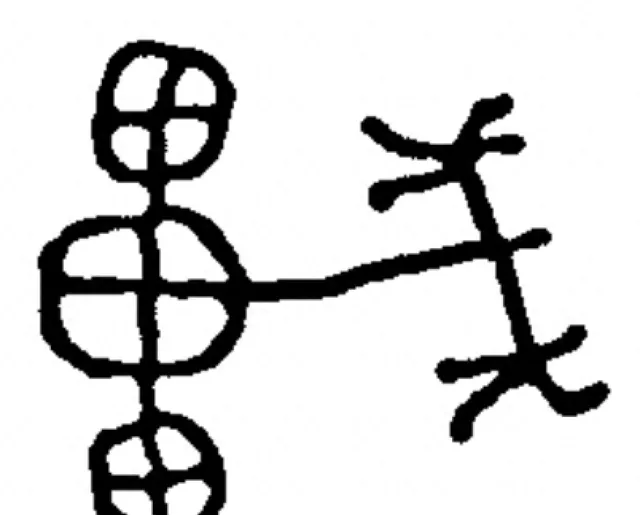

上古漢語中的「馬」「車」二字都源自西北的古代印歐語(周及徐:【漢語和印歐語史前關系的證據之二:文化詞匯的對應】,自【歷史語言學論文集】,巴蜀書社,2003年,第159—160頁;梅維恒:【古漢語巫(Mag)、古波斯語Magus和英語Magician】,自[美]夏含夷主編:【遠方的時習:<古代中國>精選集】,上海古籍出版社,2008年,第77—78頁)。南哈薩克卡拉塔烏(Karatau)山脈的巖畫中就有馬車形象,時代為公元前二十世紀末葉或稍晚。這處巖畫中的馬車形象,與甲骨文的「車」字完全一致。

(上為卡拉塔烏山脈巖畫中的馬車,下為甲骨文中的「車」字)

殷代大輅的形制,實際上是自西北外部傳入,但這並不會降低中國文化的地位。正如徐中舒先生在考證殷代大車源自北狄的那篇文章中所總結,華夏祖先能取得高度繁榮的文明,恰恰是能夠迅速地汲取「他人之長」並迅速融匯為己有,且能「發揚而光大之」的結果。在這一吸取精華並行揚光大的精神下,異族的馬車變為了華夏文化的大輅,這正是華夏祖先擅長接受並改造外物,為我所用的大智慧。商代大輅,也受到了孔子的高度評價。華夏祖先除了吸收有用的外物,同時也將自己創造的漢字、水稻、絲綢、造紙、火藥、瓷器等智慧成果向外傳播,顯示了一種宏大的智慧與格局。

禮樂服飾

禮樂服飾方面,孔子最推崇周代的禮帽「冕」。「冕」字,最初見於殷器。西周金文,本字作「免」,形狀為人頭上戴冕之形。在戰國文字的包山楚簡中,也作此形。到雲夢秦簡中,「冕」字也是「免」,但代表頭頂冕的符號已經嵌入「人」身中,再加上為了與「兔」字區別,因此又加上一個冃頭,代表頭上所戴之冕(邱德修:【古文套字「弁」「冠」「免」考:兼論楚簡「卞」字之來由】,自 復旦大學出土文獻與古文字研究中心編:【出土文獻與傳世典籍的詮釋】,上海古籍出版社,2010年,第179頁)。

可知,「冕」的形制,在中國有古老的源流,從有文字可考以來便一直沿用流傳。雖然殷代銅器銘文中已有「冕」字,但冕作為一種禮儀制度,是在周代成熟的。因此,孔子認為周代的冕最佳。

禮樂方面,最典雅高貴的,還是古樸大舜時代的【韶】樂,是用陶塤吹奏的。從山東青州出土的東周韶塤判斷,齊地之「韶樂」,很可能為韶塤所演奏之樂。學者認為,孔子在齊國所聞的韶樂,應當就與這種韶塤有關(方建軍:【太室塤、韶塤新探】,載【中央音樂學院學報】2009年3期)。

傳說【韶】誕生在舜的時代,非常遙遠而古樸,因此那個時代的音樂,也必然是質樸而平糊的。

從考古發現來看,史前的樂器,主要有笛、塤、石磬等。塤是一種非常古老的樂器,目前發現最早的一件塤,是距今七千年前河姆渡時代的遺物。

在距今四千余年的山西襄汾陶寺遺址中,也發現了陶塤,有兩個指孔,能發三音。另一件龍山文化時期的陶塤,也是兩個指孔,能發三音(秦太明:【試論塤的歷史沿革】,載【殷都學刊】2006年3期)。換言之,演奏【韶】的音樂,是上古時代那種非常簡單質樸,卻又遙遠悠長韻味的高古之音。

這裏的「樂則韶舞」,根據俞樾,應讀為「樂則【韶】【武】」,「舞」是「武」字的通假。這樣解釋,就很通順了,程樹德先生頗為贊同此說(程樹德:【論語集釋】冊四,中華書局,2008年,第1086頁)。當然,【武】樂雖然美妙,卻還達不到【韶】的至善至美。

「放鄭聲」

在有了好的歷法、器用、服裝、禮樂之後,還應該遠離低俗的趣味與奸佞之人。孔子說的「放鄭聲」,便是遠離當時低俗的流行音樂。鄭衛之聲,向來以低俗而著稱,孔子希望將其「放」了。「放」是什麽意思?有人認為,「放」是徹底消滅,如朱熹就認為要將這些低俗音樂全部「禁絕之」,李零則理解為「不滅不行」(李零:【喪家狗:我讀】,山西人民出版社,2007年,第275頁)。

但考察「放」字的古義,「放」字指的是驅逐,而不是滅絕。【說文】「放,逐也」。【孟子·萬章上】:「放驩兜於崇山」;【戰國策·齊策】:「齊放其大臣孟嘗君於諸侯」;【史記·屈原賈生列傳】:「雖放流,眷顧楚國,系心懷王。」早期文獻中,「放」字主要講放逐,而不是滅絕。【禮記·樂記】中就談到鄭衛之音是淫樂,有害於德,因此「祭祀弗用也」。

在此,並沒有談到鄭衛之音有害於德,因此就要「禁絕」,就要「不滅不行」,而只是說不能讓這些東西登上宗廟祭祀的大雅之堂。

因此,這裏的「放」應該理解為驅逐,而不是徹底禁絕。從【樂記】來看,驅逐是指將這些低俗音樂從廟堂上趕下去,所謂「惡紫之奪朱」。換言之,孔子希望的是把兩者分開,廟堂的歸精英,市井的歸草根,將草根文化從廟堂「放」出去就行了,並不是要加以徹底淪陷。對於草根社會的低俗文化,當保護其「消極自由」,同時在有條件的情況下再以「積極自由」加以引導。

君子精英依靠德性來感化社會,而不是強行禁止。郭店楚簡等出土文獻復原的孔子思想,「民可使導之,不可使折之」(廖名春:【從〈論語〉研究看古文獻學的重要性】,載【清華大學學報】哲學社會科學版,2009年1期)。對低俗無德性的草根文化,暴力禁止不了,民眾也不會被暴力折服。君子為政,要做的只是不要讓草根入侵廟堂,維系住夏正歷法、殷人大輅、周人之冕、陶塤的【韶】【武】等為代表的最高禮樂文化就行了。

• (本文僅為作者個人觀點,不代表本報立場)

李競恒

責編 陳斌