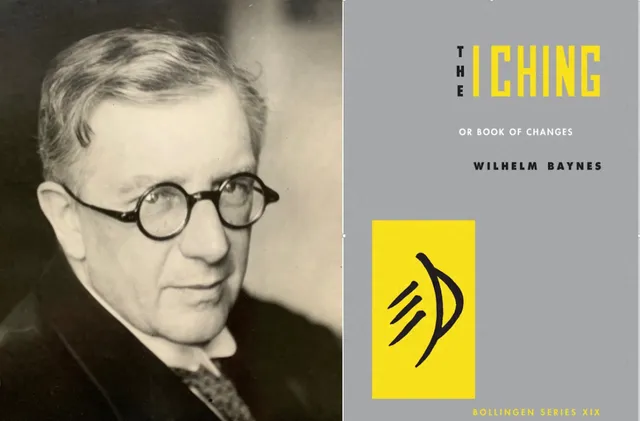

德國漢學家尉禮賢(1873-1930)與他轉譯的【易經】,英文轉譯版。

一本書倘若生命力旺盛,被譯成另外一種文字之後,就會像蒲公英的種子一樣,將思想播種在各個地方。但文化的跨越起步是很難的。譯本的成功,文本質素自然是必要條件,但並不是充分條件。【西遊記】的譯本,芝加哥大學的余國藩教授花費了大量心血,可影響力並不大。可能是沒找對文化的風口。

中文外譯的經典中,最有影響力者可能是【孫子兵法】。它以短小精悍的「簽語餅」式的智慧,迅速傳播,成為高端演講PowerPoint上常被參照的圖書之一。只不過【孫子兵法】裏的謀略,有一些有為了目的不擇手段之嫌,對中國人的形象未必有好處。另外一部是【道德經】。它短小精悍,版本眾多。只是大部份時候,大家也只是斷章取義地摘錄一句兩句,讓人能窺見一孔,難知全貌。【論語】也是如此。【論語】的最大作用,是制造了一種「He who……」的臉譜化句式。很多來歷不明的「智慧」語錄,都被收入「子曰」名下。

還有一部有影響力的著作是【易經】。在海外道教文化圈子中,此書算是一本經典。「道教」之「道」,和基督教文化裏的「太初有道」之「道」,乍一看難分難解。文化另類人士,想出基督教之家又舍不得其文化根基的人,有不少在道教文化裏找到了一種似曾相識的感覺。誠然,這種相似,也可能會導致張冠李戴,一旦出現偏差,糾偏就比較難。對道教的追捧,尤盛於20世紀初期。諾貝爾文學獎得主尤金·奧尼爾,也是道教文化的癡迷者。後來,在嬉皮士的時代,禪修成了熱門。現如今,知識界有時候追捧mindfulness, 精神的灌註,我也不知道來源於佛教還是道教。我有個美國同事在講這個概念時,南韓同事轉過頭問我:「你是不是覺得他們搞錯了,東方講的是mindlessness(倒空)?」這種傳播之中的以訛傳訛,可見一斑。

【易經】最有影響力的譯本,原為德文版,譯者是德國漢學家尉禮賢(Richard Wilhelm,一譯衛禮賢)。美國心理學家凱莉·F·貝恩斯(Cary F. Baynes)根據尉禮賢的版本,將其轉譯成英文。雖為轉譯,但譯者得到了德文譯者的指點,也有一套嚴格的回譯和校正過程,質素控制不錯,認可度頗高。此書迄今仍是亞馬遜上最獲贊譽的版本。

這本書的成書過程中,有一些人物值得史海鉤沈。此書德文譯者是尉禮賢,現在我們稱之為漢學家,但和同時代諸多漢學家一樣,他本為傳教士。1899年他進入中國,在中國生活了二十多年,他有語言天賦,嫻熟掌握了漢語。此外,他也是最早「睜眼看東方」的西方人之一,在被西方人視為文化蠻荒之地的中國,找到了文化富礦,他也因此被譽為文化和精神領域的馬可·波羅。

勞乃宣與【易經】。

尉禮賢之所以轉譯【易經】,是因為一個「中國聖人」勞乃宣。勞乃宣是清末一位奇人。他曾任浙江求是大學堂(後浙江大學堂)「總理」、京師大學堂總監督,才華橫溢,學問淵博。清亡後,勞乃宣成為遺老,他建議袁世凱仿效周公召公,實作「共和」,待溥儀成年即奉還大政,袁世凱不置可否。勞乃宣後隱居淶水、青島,此間結識了尉禮賢,與其一起研究漢學,創立尊孔文社和禮賢書院。

勞乃宣是一個被外國人稱為中國聖人的人物,可惜他的兒子勞子喬與瑞澄、岑春煊一起,有「京城三惡少」之稱。不知為什麽,聖人自古以來都是形單影只,惡人總是三個三個地出現:希特勒、墨索裏尼、東條英機;陳桂林、香港仔、林祿和……勞子喬在網絡上沒有什麽條目,遠不及瑞澄、岑春煊。要是他穿越過來,會不會氣得七竅生煙,回去再把瑞澄、岑春煊幹掉,以便提高他在二少單中的排名,以便彪炳史冊?

然而勞乃宣卻透過【易經】的轉譯而名垂青史。據尉禮賢及其子在轉譯及再版前言中的介紹,勞乃宣「是同時代最有現代意識的人物。他在中國的王朝時代,帶著驚人的進步思想,推進制度、法律、教育甚至語言的改革」,尉禮賢父子尊稱勞乃宣為「sage」(聖人)。這個稱呼過去往往是給孔子這種量級的文化人物的,可見勞乃宣在尉禮賢心目中地位之高。他是把勞乃宣視為老師的。勞乃宣對於【易經】了如指掌,是尉禮賢得以完成轉譯的不可或缺的人物。這種中外合作的轉譯,幾乎是對外漢譯的「標配」,如理雅各和王韜、楊憲益和戴乃叠的合作,可謂珠聯璧合。但是過去這種一人主譯一人輔助的模式,助手缺少光環,通常會湮沒無名。沒有多少人記得林琴南的英文合作者。賽珍珠轉譯【水滸傳】,合作者龍墨薌,竟徹底被賽珍珠忘記,以至於龍墨薌所寫的英文版序言,都沒被收進譯本裏。

勞乃宣卻被尉禮賢一再提起。1910年,尉禮賢得了痢疾。勞乃宣用中國的食物和鍛煉方法幫助他治好了病。在轉譯上,離了勞乃宣,尉禮賢頓時無計可施。他在序言中稱:身為孔家女婿的勞先生去了曲阜之後,轉譯工作立刻被擱置。其間尉禮賢擔任中國紅十字會負責人,可是每天仍對中國經典的研究孜孜不倦。在城外的軍營,「日軍將領基美夫(Kimio)在看【孟子】。我,一個德國人,也在空閑時間鉆研中國智慧。可是最快樂的一個人,是一個中國老者,他一直在埋頭苦讀。其間一顆手榴彈掉到了他身旁,都沒有打擾他對聖賢書的沈醉。他只是伸手去摸了一下這手榴彈(是個啞彈),說很燙,然後又繼續看書了。」這位老者不知是誰,可能是勞氏離開後,尉禮賢找來的其他中文助手,顯然也是一個定力和造詣都很高的人物。後來,勞乃宣修書一封,說要回來,繼續教他國學,尉禮賢大喜過望。「他來了,轉譯工作終告完成。我和這位年邁的師父朝夕相處的時光尤為寶貴。」可惜他後來無奈回到了德國,而勞乃宣也離開了人世。

著名心理學家榮格。

尉禮賢回到歐洲之後,著名心理學家榮格第一次見到他時,感覺他言談舉止都是中國範兒。但作為意識和潛意識的研究者,卡爾·榮格留意到尉禮賢的精神世界漸漸出現了分裂。尉禮賢關於中國的演講,在榮格聽來更像基督教的布道。而尉禮賢後天習得的中國傳統,則潛入了潛意識。據成立於1920年的德國民間組織智慧學會(Society of Wisdom)的解釋,上述分裂使得一度被勞乃宣用中國傳統方法遏制住的病菌死灰復燃,使他再度患上痢疾。榮格試圖給他治療,但「東西方之間的內在心理沖突過於強烈」,尉禮賢去世,年僅 57 歲。

不知這種文化沖突導致疾病一說有無科學依據。也可能是尉禮賢回到德國後,出現了逆向文化反差,這種反差造成了一種心靈上的水土不服和重新融入的壓力。有不少在中國生活過多年的外國人跟我說過這種回到美國後的不適感。尉禮賢努力地試圖將他熟悉的兩個文化作業系統焊接到一起,他認為:「【易經】所呈現的基本真理與基督教的教義非常相似」。如上所述,也有其他人在道教和基督教之間找到了一些契合的地方,尤其在不涉及具體神祇的時候。可惜學術界因他的傳教士背景不信任他,宗教界因他對基督教的「偏離」也失去了對他的信任。他成了兩種文化之間、一種裏外不是人的存在。這一點,作為同樣生活在兩種文化之間的自己也深有體會。

說到這裏,就應該提到【易經】轉譯傳播上的另外一位「貴人」,那就是卡爾·榮格。可能大家都知道榮格的集體潛意識一說,沒想到他還是尉禮賢【易經】的忠實發燒友。他給好友的譯本寫序言,寫著寫著開始長篇大論,差點寫成一本完整的評註了。不知【易經】的轉譯,是否影響了榮格的學術,榮格的鼓勵和親自撰寫的長序,促成了【易經】在西方的傳播。

德譯【易經】讓榮格思考良多:「一個奇特的事實是,中國人這樣有才華和聰明的民族從未發展出我們所謂的科學。」他表示,西方的科學強調因果律,亦即孜孜不倦地尋找可供復制的因果關系。可是他透過【易經】看到,機緣巧合起的作用更大。「如果我們把事情交給自然,我們會看到一個完全不同的畫面:每一個過程或多或少都會受到機遇的幹擾,以至於在自然環境下,完全符合特定法則的事件,幾乎是例外。……我們所稱的巧合,似乎是(中國)這種特殊思維的主要關註點,而我們所崇拜的因果關系幾乎被忽略……人類的大量努力都是為了對抗和限制巧合因素所代表的麻煩或危險。」

在西方學術範式占據主體地位的今天,科學研究的基本途徑仍然是排除幹擾因素,尋找因果關系,並將因果關系和關聯關系區分開。例如我們看到兩種事情同時發生:七月珍珠奶茶銷售進入了旺季,但此時股市大跌。或許有人就會說,奶茶銷售導致了股市大跌。這兩個事件只是巧合,是一種關聯,而無因果關系。如果排除因果關系,關註關聯關系,就會出現各種迷信,比如看到黑貓要倒黴,從晾曬的內褲下走過會導致個子長不高等。

董作賓用甲骨文為衛禮賢譯【周易】題簽。

榮格雖然不相信那些無厘頭的關聯,但他認為甲事物和乙事物之間或許存在「同步性」的關系。例如,某些事物的出現,可能會影響人的潛意識,而潛意識反過來影響人的行為。這就使得本為關聯性的事物之間,曲徑通幽地產生因果關系。自然,他把各種解釋,引入他所研究的潛意識體系。比如針對【易經】中的「晉卦爻辭」這一句:「晉如愁如,貞吉。受茲介福,於其王母。」他的解釋是:「一個人從女祖先(王母)那裏得到了巨大的幸福。心理學可以幫助我們闡明這個不清楚的段落。在夢境和童話中,祖母或祖先經常代表無意識,因為在一個人的無意識中包含了心理的女性成分。如果【易經】沒有被意識接受,至少無意識會一半地接受它,易經與無意識的聯系,比它與意識的聯系更為密切。」

對於【易經】譯本的癡迷,讓榮格促成了此書的英譯。英譯者凱莉·F·貝恩斯是榮格的信徒,也是他極為信任的合作者。在榮格的鼓勵下,她完成了此書的英譯。她把六十四卦,視為一種「類別化世界」(archetypal world)的存在。而類別的存在,對於人的理解,有時候是有所幫助的。我們說的十二生肖,如果將其視為不同的性格類別,這和「九型人格」這種說法,有多大差別?她的這種見識,對於【易經】的進一步發掘和傳揚,是有啟發的。

如今我們看轉譯,只覺得是一種文字到另外一種文字的簡單轉換。像【易經】轉譯這樣,則是思想文化上的接力賽。而且沒有人知道,接力的終點在哪裏,又會產生怎樣的文化創意。文化的交流,如果是生猛的,也會一生二,二生三,三生萬物,在久而彌新中生生不息。

南橋

責編 劉小磊