潮新聞客戶端 溫和

中文學術界所稱的「敦煌樂譜」,指的法國巴黎國立圖書館(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE)所藏的三種紙本文獻,它們分別是:

1)編號為P.3808【長興四年慶聖節中興殿講經文】背面的25首曲譜;

2)編號為P.3539【佛本行集經·憂波離品次】背面一紙牒文後的二十個琵琶譜字及指法標註;

3)編號為P.3719【爾雅】白文背面的一頁【浣溪沙】琵琶殘譜。

這些文書是法國漢學家、探險家伯希和(Paul Eugène Pelliot,1878–1945)由敦煌莫高窟獲取的六千余件文書中的三種,這批文書於光緒二十六年(1900年)的農歷五月二十六被看管莫高窟的道士王圓箓(1851–1931)發現於莫高窟16窟北側甬道一長寬各2.6米、高三米的方形窟室(現編號17窟,又名「藏經洞」)。1908年,經過三周的閱讀與挑揀(圖1),精通漢語的「法國遊歷學士貝大夫」伯希和以500兩銀子向王道士「請去」他認為較有價值的數千種經卷並裝箱從天津出港運往巴黎。

圖1 伯希和在敦煌藏經洞挑選文書,1908年

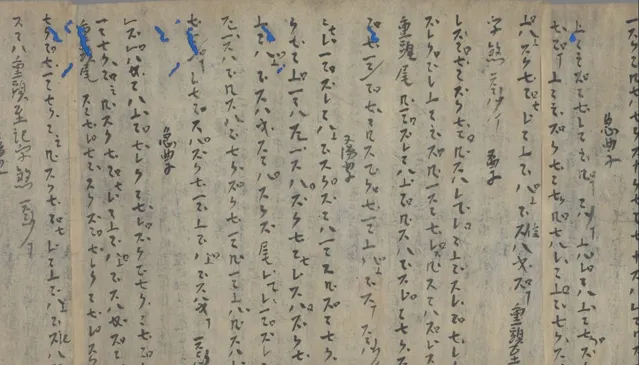

由於敦煌當時的用紙習慣,三件音樂文獻都書寫在正式文書的背面,顯示出它們用於正式文書的抄寫時是作為廢紙而被偶然挑揀。而因為這三件音樂文獻被發現、披露、以及套用於音樂研究的時間並不一致,學者們在學術研究過程中,根據各自的不同解讀而予以分別不同的名稱,以至於今天被我們稱為「敦煌樂譜」的這三種文獻在1990年以前幾乎未曾有過統一的名稱。尤其對記寫有25首當時樂曲的法藏P.3808(圖2),沿襲巴黎圖書館原卷目錄而稱為「曲子工尺譜」的有之,按照其演奏的樂器判斷稱為「琵琶譜」的有之,據其時代稱之為「唐人樂譜」的有之、據其地理稱之為「敦煌古譜」、「敦煌曲譜」的有之, 甚至自1982年中國掀起對它的研究熱潮以來,對它名稱的討論本身已是學術爭鳴的一種熱點。

圖2 P.3808局部,法國國家圖書館藏

之所以有如此繁復的名稱,究其根本是人們對這些樂譜性質的不同認知所決定。由於唐代琵琶(圖3)在近古中國的發展演變,使得唐傳日本的中古記譜法在近古中國完全失去了套用價值,並導致中、日兩國學者對於這一被歷史塵封在敦煌藏經洞的古譜,無論在譜屬、節拍等基礎問題,都有著完全不同的認識基礎,以至於直到今天,仍然未能獲得一致的共識。

圖3 唐代紫檀木畫槽琵琶,日本奈良正倉院收藏

由此可見,敦煌樂譜的名稱演變並非一個命名習慣的約定俗成,而是伴隨學術研究的推進而不斷更新的學術理路。而在科學研究的現代視角中,敦煌樂譜的研究推進更不能簡單地以舞台化的聲音呈現為標準,在一些核心問題上,我們可以看到,學術上的突破甚至是以自我推翻某種業已明確的猜想為進步。回顧「敦煌曲譜」到「敦煌樂譜」的名稱演變,可以看出敦煌樂譜學術研究道路的曲折以及學術方法的差別,而從這個意義上而言,對敦煌樂譜名稱確立過程中所反映的研究目標與途徑的差別進行歷時性的省察,揭示前賢在不同學術分期中所付出的心智創造及其之於古譜研究問題取向的影響,其學術史的研究價值,不亞於敦煌樂譜的節奏結論本身。

此也即本研究之所以出。

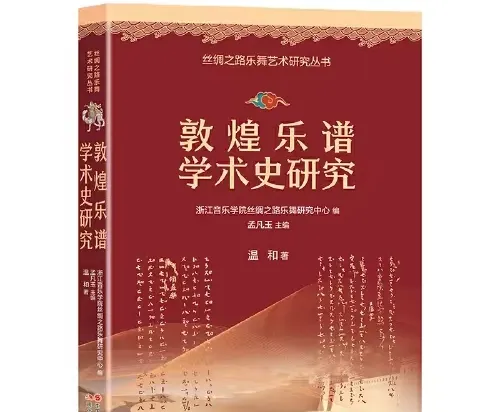

圖4【敦煌樂譜學術史研究】封面,2024年出版

作為2022年度國家社會科學基金藝術學重大專案「中國傳統音樂古譜研究」(22ZD13)的重要學術成果(圖4),本研究誌在還原敦煌樂譜研究學術史上的不同時代研究者所貢獻的心智創造——包括一些業已被推翻的「陳見」在各自學術語境中的重要歷史價值——為將來「返景入深林,復照青苔上」的敦煌樂譜研究提供學術路徑的參照。

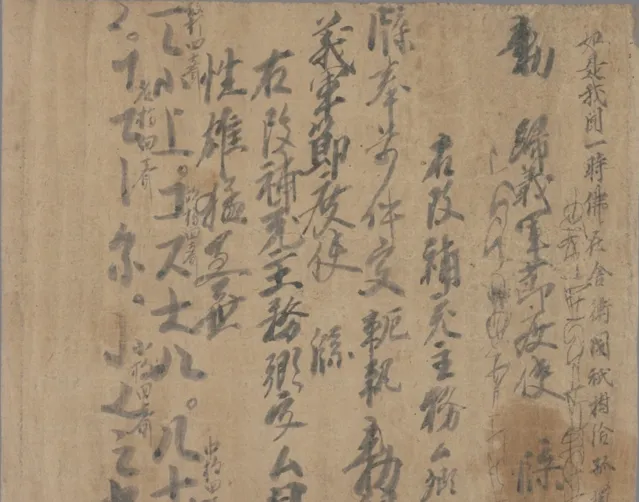

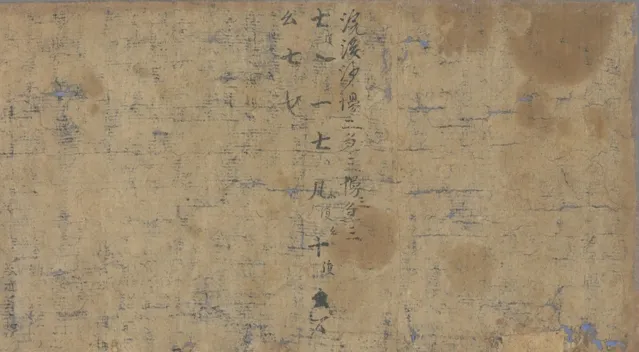

自從1938年日本學者林謙三與平出久雄合作的論文【琵琶古譜之研究】發表以來,以伯希和從敦煌藏經洞獲得並復制贈送內藤湖南的P.3808樂譜研究,便成為中古音樂史的一個專題。圍繞著這份被稱之為「敦煌曲譜」的25首樂譜之譜屬、譜字元號、節奏等音樂問題以及寫本考察,特別在1981年底上海音樂學院的葉棟教授發表題為【敦煌曲譜研究】的學術報告之後,中文學世界掀起了研究的熱潮。除了P.3808之外,1950s被趙元任在法國國家圖書館發現的P.3539(圖5)以及1960s被左景權發現的P.3719(圖6)兩種敦煌文書,也因P.3808的研究而進入學術研究的視野。從學術史的角度來看,P.3539(乙譜)解決了三種材料的譜屬問題、P.3719(丙譜)指明了三種材料與敦煌舞譜的關聯,將P.3808、P.3539、P.3719作為敦煌曲譜的甲、乙、丙譜進行共同研究的共識,使任二北【敦煌曲初探】中提出的「舞緣樂制,步趨相銜」之研究理想成為可能,並直接促成與「敦煌舞譜」相對的「敦煌樂譜」之稱成為三種曲譜新的專名。

圖5 P.3539「琵琶二十譜字」(最左兩行),法國國家圖書館藏

圖6 P.3719【浣溪沙】,法國國家圖書館藏

就學術史的角度而言,敦煌樂譜的名稱與學術理路都源自早年移居香港的廣東學者饒宗頤先生(圖7),由於其早年在巴黎親睹P.3808原件以及與法國漢學家戴密微(Paul Demieville,1894-1979)合著【敦煌曲】的經驗,對P.3808內容及性質皆有整體洞察。1960年,饒先生在香港【新亞學報】第四卷第二期發表【敦煌琵琶譜讀記】,憑借深厚的學識及孜孜不倦的探索,盡管研究過程中未能獲閱林謙三的論文,但透過自身的整體研究獲得P.3808是為琵琶譜的認識。而更重要的是,由於他早年借閱抄寫P.3808時已洞察到它與敦煌舞譜P.3501(圖8)的參照性,以至於在【敦煌琵琶譜讀記】中已將大英博物館所藏與P.3501相同譜屬的S.5643號舞譜作為附錄內容予以披露。而在對此件新發現的舞譜介紹文字中,由於他套用「樂譜」的稱呼與「舞譜」進行相對的指認,使「敦煌樂譜」的名稱第一次出現在學術史上。

圖7 饒宗頤(1917-2018)

圖8 P.3501敦煌舞譜,法國國家圖書館藏

由於時代的限制,饒先生在香港發表的論文並未引起大陸學者的註意,以至於將來他在了解大陸學界對於P.3808譜屬的爭論之後大為抱憾,並不遺余力地支持將來成為敦煌樂譜專家的陳應時的研究及創見之發表。而與此同時,由於1985年敦煌研究院的李正宇在英藏敦煌經卷中發現有五代紀年的S.5613【南歌子】舞譜題註進一步地證明了乙譜P.3719的性質,間接促成了饒宗頤將樂譜、舞譜相互參照的學術研究思想在學術史上因樂譜研究者、舞譜研究者的共同研究實踐而生生出其節奏研究的獨特內涵。

1991年饒宗頤在為席臻貫先生【古絲路音樂暨敦煌舞譜研究】所作序言中明確參照S.5613的這首【南歌子】,並利用它的性質與落款資訊證明這個時期歌與舞結合表現於酒宴的時尚。由饒宗頤之將【南歌子】作為「飲筵侑酒」之曲盛行於五代時期的佐證材料可見,他對於敦煌舞譜之節拍節奏內涵以及對於同時代敦煌樂譜之互相參證的價值是具有相當的信心的。這也是他連續組織出版「香港敦煌吐魯番研究中心叢刊」之一(圖9)、之二,對敦煌樂譜研究的重要研究論文進行組譯出版以供中文學界參考的願力。

圖9 饒宗頤所主編的「香港敦煌吐魯番研究中心叢刊」之一【敦煌琵琶譜】封面

由於饒宗頤提出的將樂譜聯系舞譜研究的倡議及其對於該領域研究不遺余力的實質性推動,在敦煌樂譜的研究中在1987年前出現了一大部份將敦煌舞譜納入研究視野的動向,湧現了一大批將舞譜中的節拍節奏內涵予以發掘的研究,包括何昌林、席臻貫、饒宗頤在內的樂譜研究者都發表了大量舞譜的研究成果,其中深得饒先生激賞的,無疑是陳應時這一時代背景下提供明確節拍節奏意見的「掣拍說」。饒先生在見諸「香港敦煌吐魯番研究中心叢刊之一」【敦煌琵琶譜】 ② 的序言寫道:

余於1987年六月在香港主持國際敦煌吐魯番學術會議,提出論文「敦煌樂譜舞譜有關諸問題」,強調樂譜與舞譜有不可分之關系,不能舍舞而論樂,見於敦煌樂譜之曲子多為上酒之曲子,事已同於酒令,琵琶譜之節奏實與舞之步伐相配合。向來各家治樂與舞,分道揚鑣,殊途而不能同歸,殊屬不智,亟宜改正趨向。

至於樂譜節奏方面,向來相襲,采用板眼說,諸家譯譜,且已錄音,聽來甚不悅耳。由於譯譜者不夠忠實,每每隨意增減,勢非重譯,無以奏功。因請上海音樂學院陳應時教授再作嘗試,其時趙曉生新倡句逗說,以糾各家之疏失,視·號為小頓,口號為長頓。陳君根據張炎詞源,合以夢溪筆談,另創掣拍一說。其重譯之譜,頃已完成,蒙先寄示,覩其新譯,要點有三:(一)譜字之細心勘核,多所訂正。(二)揭開口·兩號疊用之奧秘。(三)六字一拍與煞句三字一拍之分析,依同調之比勘,發現曲調譜字之旋律,可謂近年來敦煌樂譜研究之突破。

……

1988年二月 饒宗頤識於香港中文大學中國文化研究所,時丁卯歲舊歷除夕

從學術史的角度來看,上引饒宗頤序文是敦煌樂譜研究過程中的一份重要文獻,一方面它揭示了敦煌樂譜研究中極具影響的一種節奏推論「掣拍說」的面世在學術史上的理論語境,另一方面印證了敦煌樂譜這一將來廣被學界接納的名稱在學理上的新視界——如饒氏文中所言,趙曉生、陳應時等學者此間對於節奏內涵的探索與發表,正是這種學術事業上「糾各家之疏失」的實踐,而陳應時提出的「可謂近年來敦煌樂譜研究之突破」的節奏意見,則正是將敦煌樂譜一詞區別於以往名稱並套用於新的研究的學術契機。

綜上所述,從表面上看,從敦煌琵琶譜到敦煌曲譜到敦煌樂譜的名稱演變,似乎劃分了學術史的歷史分期,但當我們回顧饒宗頤對「敦煌樂譜」與「敦煌舞譜」研究並進的倡導以及對「掣拍說」不遺余力的鼓吹推廣可以看到,從敦煌琵琶譜到敦煌曲譜到敦煌樂譜的名稱演變,事實上是學科史上問題的縱深所致,所謂的敦煌樂譜,既如前節所揭示的與敦煌舞譜相對,這個名稱的核心內涵絕非將研究物件從P.3808的曲譜文獻擴大至P.3537與P.3719的簡單轉變,而是學術研究中將琵琶譜這一性質曲譜文獻的普遍研究提高深入到節奏研究的具體層面。

註:

①本文內容摘自國家社會科學基金藝術學重大專案【敦煌樂譜學術史研究】 (2024年6月,現代出版社) 一書的「導論」部份。 原文【敦煌樂譜的名稱演變及其學術內涵】已發表於【音樂藝術】2024年第3期。

②饒宗頤. 敦煌琵琶譜[M]. 台北:新文豐出版公司, 1990:序2.

☊

作者簡介

溫和,浙江平陽人,浙江音樂學院音樂學系副教授,上海音樂學院音樂史博士,國家公派德國萊比錫民族學博物館博士後,上海音樂學院「亞歐音樂研究中心」首屆邀訪學者,中國美術學院藝術人文學院在讀博士研究生。

書籍推介

近日,由浙江音樂學院絲綢之路樂舞研究中心編,浙江音樂學院二級教授、圖書館館長孟凡玉主編,浙江音樂學院音樂學系副教授溫和著的【敦煌樂譜學術史研究】在現代出版社出版。

本書是 國家社會科學基金藝術學重大專案「中國傳統音樂古譜研究」的重要學術成果 。回顧了20世紀30年代以來有關敦煌樂譜學術研究的歷程,同時全面省察有關中古琵琶的演變、記譜體系的發展、敦煌舞譜的材料關系等相關問題的研究發展。不同時代的研究者在各自藩籬中所貢獻的心智創造,完整地彰顯了其科學價值,其中包括一些業已被推翻的「陳見」,還有很多極為廣泛的分歧,即使到了研究熱潮退去的今天,仍然未能獲得一致的共識,但在還原其學術語境以及衍生問題的繁復時,反而為將來「返景入深林,復照青苔上」的研究提供學術路徑的參照。因此, 作者稱本書為「研究的研究」 。 內附大量珍貴樂譜、樂器實拍圖片 。

「轉載請註明出處」