周寶金是個台灣的老警察。

2022年1月2日去世,享年100歲,他生前最大的願望就兩岸統一。

他一生都眷戀著溫州的故土,但海峽阻隔了他回家之路,晚年也只能孤懸海外。

周寶金離開家鄉才16歲,他放學回家,看到抓壯丁正在毆打哥哥,他把書包從肩上取下,掛在屋中柱子上那枚竹釘上,轉身說:「我跟你們走。」

說完,頭也不回就走了。

什麽是家國情懷,就是家、國有難時,勇敢地站出來。

|秋日歸鄉

口述人:周寶金 周成花

1945年9月9日,日本在南京呈遞投降書,正式向中國投降。

我們要奉命準備收復台灣。

沒人知道真正的台灣是什麽樣子,雖然我長期在沿海與日寇對峙,但也只是在閩對日作戰時聽過這個地方。

日本派遣軍司令崗村寧次,在南京陸軍總部遞交的投降書中註明:「中國戰區包括台灣在內,次第向各地中國部隊受降主官,辦理投降及交出武器的相關儀式。」

前往接收台灣的部隊就有我們70軍。

命令下來時,寧波秋意正濃,大家都認為海峽對面會很冷。很多人都在長官的授意下,穿上了新棉衣,這是很難得的裝備。

我們坐著美國人的登陸艦進入了台灣的基隆港,因為暈船,一個個戰友吐得東倒西歪。好在我從小在溫州的溪江邊長大,比他們好多了。

我們搖搖晃晃下了船,大家緊張得不行。日本人肯定不會這麽輕易讓我們接收台灣,他們苦心經營了半個世紀,等著我們的肯定是一場惡戰。

每人都做好戰鬥準備,甚至犧牲也在所不惜。

但是一下船,我們卻驚呆了。

岸上全是來歡迎我們的台灣民眾,歡呼聲一浪接著一浪,遠處基隆港上的軍艦汽笛聲長鳴呼應。

我們被旌旗飄揚的人山人海淹沒了,台灣同胞擁抱著我們,熱淚盈眶……

那天是10月17日,我一輩子都記得的日子。

台灣光復時的熱鬧模組屋

一切都跟我們預想的不同,台灣異常炎熱,大家不得不脫下新棉衣拎在手上,排隊進城。

有的士兵穿著草鞋,背著大鍋和雨傘走在街上。夾道歡迎的台灣居民,望向我們的目光裏透著好奇驚訝,打敗日本人的居然是這麽支衣衫襤褸、七零八落的部隊。

登陸基隆港後,為防止日本人不安分,我隨部監視日軍動向;隨著受降儀式的結束,日本僑民分批撤出台灣,我們的任務也隨之調整。

國民政府雖然在軍事上收復了台灣,但街上仍舊是一片日本風情,接待軍隊高官的是日本料理。各種形態、習風至今依然存在。

台灣普通市民雖不允許接受高等教育,但設立有上千所小學,每個孩子必須學習日語,基礎教育已經普及。

而我們這批前往收復台灣的部隊中,除卻黃埔畢業的指揮官之外,大部份人仍為文盲。

赴台之後,士兵與民眾之間相互不了解,社會矛盾逐漸顯現。

特別是美軍憑借著優勢的交通工具先行入台,到處空吃空喝,侮辱婦女,有些民眾感嘆,「走了日寇,來了美鬼」。

日寇控制台灣期間,煙酒實行專賣制度,台灣光復後,這項制度得以保留,但大陸產的煙酒味道更好。

於是溫州、上海、寧波的商人紛紛透過輪船運入台灣私自行銷煙酒,許多人因此發了大財。

台灣當局很快施行管制,這麽做雖然打擊了投機商人,但也損害了台灣本地經營煙糖酒的小商人們的利益。

官民矛盾越來越大,加上許多政府官員趁機對台灣物資無度索取,台灣經濟急速下降,許多破產人家的女孩甚至淪為軍官包養的舞女和街頭娼妓。

由福州、閩南湧進來的浪人在亂局中盜、搶、殺等惡行不斷,當局卻對此熟視無睹。台灣人民對南京政府從熱切盼望變成了冰冷失望。

隨著矛盾激化,時局越來越亂,外省人與台灣原住民之間的矛盾愈發不可調和。

不滿的情緒,蔓延到了整個海島。

南京高層雖然深謀遠慮,提前想到了這些問題,早早在福建警官學校開辦培訓班,準備培訓警察將來接管台灣治安,但青年們對此並不熱心。

是呀,如果抗戰勝利了,誰還願意背井離鄉去遙遠的他鄉海島當差呢?於是培訓了一年多,到正式赴台時,才招到200多人,遠遠不夠用。

而且這些警察多數是福州人,閩南籍的很少,仍然與台灣同胞在語言上有隔閡,治安管理困難重重。

駐台行政管理決定從我們官兵中遴選在福建駐訓過,有戰鬥經歷、有一定文化的士兵就地轉為警察,協助台警察署維持地方治安和社會秩序。

因我讀過書,所以被轉至保安警察大隊,成為一名警員。

身穿警服的我

脫下了軍裝,也讓我更清晰地看到了和平下的暗湧。

1947年2月28日,一位警員在「台北天馬茶坊」街頭查緝私賣香煙時,毆打商販,人們開始圍觀,警員想掏槍驅逐圍觀人員,卻開槍誤傷群眾。

傷者不治去世,群眾上街請願又遭驅逐。憤怒的群眾發起了大規模武裝暴動,很快就被留守在台灣的部隊殘酷鎮壓。

就在這次事變前後,我們70軍開始分批撤出台灣,而我因為警局事務繁忙,沒能及時隨部隊返回。

隨著國民政府的管理不善,台灣的社會秩序愈發動亂,我原本打算請假回鄉的願望也再一次落空。

基隆、高雄兩地的執勤人員捉襟見肘,我只能靠滿勤無休,才能填飽肚子。

此時,我已是基隆警察署的隊長。從我16歲離家,這已經是第9個年頭。

一天,基隆港有位客商上岸後找到我,丟下了一句話:你母親在家裏給你訂了一門親事,請你盡早買船票回去。

說罷便急匆匆走了。看到港口的船只來了又走,有時我真希望能夠脫下外套,就那麽跳上船去。

但每日繁忙的公務幾乎壓得我喘不過氣來。連偷偷托乘船的士兵帶口信給家人,都成了空想。

隨著政府成立「高雄港務局」,打撈沈船清理航道成了項重要工作,我經常被指派到離基隆港兩百多海裏的高雄港執行運送任務。

看著船上的官兵來去匆匆,誰在乎一個兒子對母親的思念?我不知道,海峽那頭的母親正在想方設法尋找我的下落。

兩岸輾轉的囑托,全都隨著激烈的戰事,消失在內戰的硝煙裏。

我的家鄉在溫州的澤雅,這裏盛產黃紙,就是當時的衛生紙,十裏八鄉都會透過天長嶺或者外山嶺挑到瞿溪去賣。

透過瞿溪鎮中轉到溫州,再運送到江蘇南通、上海十六鋪碼頭,香港、南洋售賣。

我們世代是紙農,父親病逝後,母親帶著我們兩兄弟過。到1938年春天,大哥完婚分家之後,母親帶著二哥和我留在老宅。

我家的老宅

兩個月前二哥被臨時征去當挑夫在甌江邊上修建碉堡。說是當挑夫,保長說這就算完成出壯丁的任務,我們仨兄弟就不用上前線了。

二哥當時有個未過門的媳婦,從小在我們家長大,比我還小兩歲,算是童養媳。我放學後經常帶著嫂子去河裏去摸魚。

小嫂子提著桶,站在岸邊,看著我在溪邊的石縫裏搗騰,西岸河裏的小石斑魚在我手裏變得十分溫順。

捕完魚,我們高興地回到家,屋裏的松燈忽暗忽明,燒到松油脂最濃的那一段的時候,火苗會燃燒得更旺。

我借著光亮迅速掏光石斑魚有毒的內臟,洗幹凈後交給母親,然後安靜地坐在桌子邊等,看著竈膛紅紅的火苗映著母親的臉。

有一天晚上,我正伸長了脖子,使勁地嗅著彌漫在小屋裏的魚香。「咯吱」一下,門被推開,二哥出現在門口。

他是翻山逃回來的,臉上被枝條刮出了血。母親被嚇著了,趕緊讓二哥坐下,拿來毛巾去擦他臉上的血跡,她的手有些抖。

嫂子怯生生地走到邊上站著,手裏拽著衣角低頭不語。

回家的二哥像餓瘋了一樣,大口大口喝著稀粥,把煎幹的小魚整條塞進嘴裏,連骨頭一塊吞了下去。

緩了緩,二哥大大地喘了一口氣說,他的軍隊要開拔去其它地方,自己也不曉得哪裏,得回來看看家裏。

二哥還說,前兩天鄰村的有個壯丁跑回家後被抓回去,當場在台上被扁擔打死了。

「我不曉得明天他們會不會來追我……」二哥異常緊張,母親緊緊地抓著兒子的手,不知如何是好。

亂世中,做母親的也束手無策。

第二天拂曉,我吃過早飯照舊起身去學堂,在青石路順級而下的時候,我回頭看,母親帶著嫂子在門口慌亂地張望。

清早,霧氣籠罩著黛瓦和剛結了青果的梨樹。房頂的青煙混著霧氣,只有布谷鳥的叫聲在遠處的山谷中傳來。

下午3點放了學,同學按前天約定好的喊我去外垟看戲。溫州的鄉下,正月到三月間,一些在城裏做生意,賺了大錢的鄉賢總會輪著請些戲班子來唱戲,這是一年一度的春季盛宴。

戲台上演的是【打漁殺家】,但我心神不定,滿腦子都是家裏的二哥,戲演到一半,我忍不住了,我得回家。

平時需要兩個鐘頭的路程,我一路小跑,只一個小時就跑到山下。從西岸溪到家需要爬5分鐘的青石嶺,我幹脆三步並兩,飛快朝家趕。

我家門前的青石板路

推開家門,眼前的一幕讓我心驚:母親摟著嫂子在一旁哭泣,二哥雙手被反綁著,褲子已經破了,露出了兩個烏青的膝蓋。

保長在我去上學後帶著兩個人來家抓人。他們把躺在床上的二哥弄了起來,拖到祠堂裏吊著打。

先用棍子抽二哥的膝蓋,又狠狠地捅了他的肚子,一直到二哥兩眼翻白,小便失禁才停下手。

奄奄一息的二哥被拖回家扔在地上。保長正準備帶他回部隊交差,槍斃後以儆效尤。

母親撲到二哥身上,根本無濟於事。他們撇開裹小腳的母親,繼續踢打。

見我回來,保長放言道,按照二抽一的規定,無論如何,你們這沒有分家,兩兄弟必須有一個和我走,這已經是很客氣了。

「你們這次逃跑,讓我顏面盡失。如果你們不去,我就得死,那我今天就先把你們給宰了!」

我楞在那裏,看著癱倒在地半死不活的二哥,哭泣的母親和眼神恐懼的嫂子。

我快步走進廳堂,把書包掛在柱上的竹釘上,轉身對著保長說:「兩個哥哥都成了家,那就我去吧……」

母親和嫂子追到門口,倚在門邊大哭起來。

我轉身跟著保長走了,踏著門口的青石路,沒有猶疑,沒有回頭。

那年我16歲。

保長帶我進到鄉裏,把我關押在一間大房子裏。

讓我意外的是,裏面竟然有許多我的同學和鄰村親戚,還有不少一起看戲的熟悉面孔,有的叫不出名字來。

征兵的人平時很難挨家挨戶抓到人,這次趁著看戲,把適齡青年驗了名字後,按照「二、三抽一」,「四抽二」的規矩全都帶了回來。

有些人開始嚎啕大哭。

誰都知道戰事愈發吃緊,經常有飛機從我們頭頂飛過,正月裏日軍剛轟炸了城裏的南塘軍用機場。

邊上的駐軍也都一一開拔。翻過山的上陳村原來出了個姓胡的軍官,日軍攻打南京時陣亡在雨花台,縣裏剛在學校組織過追悼會……

外出打仗的人死訊不斷傳來,這讓他們更不想去當兵了。

「要不我們砸門出去?」

「好男不當兵,好鐵不打釘!」

「我還沒有娶老婆呢,我不想死。」

……

一個年紀稍長的人站了起來,他說自己有辦法,有誰願意跟他走,就過去站他身邊。

聽完,底下的人開始在一起交頭接耳,竊竊私語。

萬一我們真的逃回去,也難免像二哥一樣被毒打一頓再抓回來。家裏人還得因為我再遭回罪,不能這麽幹。

我把同學拉到一旁,悄悄商量我們都是讀過書的,不要怕,路已經擺在這裏,現在回去了也沒有用。

夜裏,兩個士兵抽著煙,站在院子前把守著大門,誰也不知道明天會發生什麽。

清早,院子大門開啟,新丁們10個一組被繩子綁串著前行。那個年長的新丁與昨夜邀約好的幾個同鄉,故意磨蹭,走在了最後一組。

走到澤雅一處懸崖時,那個年長的新丁突然使法解開了繩子,從口袋裏掏出兩把石灰,灑向隊伍末端押送士兵的臉上。

兩個兵慘叫一聲,被團蜂擁而上的新丁推下山崖。前面帶頭押送的士兵無法顧及隊尾,隊伍頓時大亂,最後一隊人趁機解開了繩子逃跑。

原來,那個年紀不小的新丁,其實是名有經驗的「兵油子」。收別人的錢,專門替有錢人家去當兵,然後在路上借機逃走。

昨天預謀逃跑的事,他帶頭商量了一夜。看起來這已經不是第一次了。

眼看這次他又要成功了,但事情總有差池

當他們準備掉頭逃跑的時候,偏不湊巧後面有一小隊士兵因事開拔,見狀立即沖了上來,舉槍就打。

兵油子見無路可走,帶著逃跑的那夥子人紛紛跳下山崖的龍溪深水潭裏,尾隨而來的士兵朝溪裏瘋狂開槍。

溪水都染紅了……還沒有上前線,新兵就這麽叫「兵油子」給害死啰。

我們這群在戲台前看著武戲的娃兒們,就這樣懵懵懂懂地經歷了第一場混戰。

新兵訓練後,我被運往福建,被分到100軍75師炮兵營,因為讀過書會識字,後來被挑選為通訊兵。

1939年11月末,日軍進攻福建詔安縣,縣長陳蔭祖率部抵抗趕赴汾水關阻擊。

當時75師450團團長在外受訓,副團長率部作戰,激戰一日後陣亡,詔安縣城淪陷。

25集團軍總司令陳儀急電下令收回,75師師長韓文英率師直屬特務營、炮兵營、工兵營和通訊連一部連夜趕赴詔安。

我們趕到詔安陣地後,剛開始部署炮兵陣地,總司令又來了催促進攻的急命。

韓師長要服從命令,隨行的參謀長冒險攔住了他,堅持要在炮兵陣地部署完畢後再開始發動進攻。日軍以為我部沒有炮兵,這樣正好可以打對方個措手不及。

12月6日,我軍各部遵照攻擊計劃實施,於零時開始從四都馬厝城出發,向縣城發動進攻。

我所在的師直屬部隊炮兵營一直等到拂曉,150重迫擊炮和榴彈炮才開出第一炮,步兵緊隨其後,旋即攻占風山一帶高地。

與此同時,敵軍出動了戰機轟炸我方陣地,作為炮兵營的通訊兵,我們的眼睛和聲音就是瞄準器。

我負責向一線炮兵陣地傳達標尺和修正指令,不斷地扯著嗓子喊:

「標尺800!方向3000!」

「一發裝填好!放——」

見我方有整裝的炮兵營參戰,敵人慌了手腳,倉促應戰,激戰至晌午,開始在戰機掩護下向城外撤退。

我軍早已在四面設部包抄,縣地方團隊和各鄉壯丁也前來參戰,大部隊則馬不停蹄地窮追逃敵,敵人後路被切得七零八落。

大部份日偽軍向汾水關撤退,早已潰不成軍。小部份日偽軍逃竄到廣東饒平,準備渡海到敵占島南澳。

由於敵艦未及時趕到,一些日偽軍便硬搶群眾的杉木、門板,甚至大小水缸、打谷桶做渡海工具,在怒海激浪的沖擊下,上百名敵人葬身大海。

這一戰我們繳獲無數,大獲全勝。韓師長率75師師部回漳州後,詔安大捷,民眾夾道歡迎我們的歸來。

經過一年的短暫寧靜後,1941年4月19日,日本軍隊在福建連江、長樂登陸,進攻福州,很快福州淪陷。

同一日,日精銳第五師團第二十一聯隊從溫州瑞安飛雲江口搶灘,翻越離我家不遠的桐嶺入侵溫州。

作為師部的通訊兵,我得知家鄉也淪陷了。

在那一刻,替兄抽丁入伍參軍的無奈,全部化作了與敵作戰的熱血。

1942年5月15日,日軍發動浙贛線戰役。

贛鐵路兩端均沒有出路,所有機車、客貨車、機廠等都無法撤退。鐵路工人為免資敵,開始自毀鐵路,所余的軌枕一律拆毀。

我們駐紮在江西進賢,數次與敵人展開血戰,一路遭受到敵機轟炸,傷亡慘重。一直堅持一個多月,才退至福建邊界休整。

此時才知道,幾年間,與我一起前來的十幾個同學已陣亡大半。

抗日戰爭勝利後,75師移防福建,改隸70軍管轄。我們北上開拔,中途駐紮在溫州,家近在咫尺。

離鄉已經7年,我很想回去看看母親,但那時我已經是一班之長,不能像其他人一樣偷偷溜走。

我早已不是任性的孩子,回家看看,還是堅持駐守,我無比糾結。

當我方在溫州的駐軍即將撤出的時候,當地民眾要在瞿溪鎮組織了歡送會。主事者決定給每個官兵送一把雨傘,以感激來自全國各地的軍人衛國之功。

母親也顛著小腳來到了瞿溪,走在人頭攢動的歡送人群中,看著一張張泛著古銅色卻又稚嫩的臉,四處尋我。

少年時的我

7年的時間裏,各個地方的「榮哀狀」紛至沓來,卻沒有任何我的資訊。母親總是期待著來信,但又恐懼來信。

這次來瞿溪,她就是想看看能不能遇到我,或是碰上知道我下落的人。

自從日本人撤走後,每天都有軍隊透過天長嶺或者毗鄰藤橋,從溫州撤出。母親不知道這些人認識不認識自己的兒子,不斷地托人詢問。

母親熱切的期盼,一次次變成了失望,她不知道兒子死活,也不知道兒子就在不遠處,也期盼著回家。

不久,部隊接到開拔命令。我們從溫州啟程,在沿海行進多天後,到達寧波港,這裏已經集結了很多軍隊。

等待我們的是一個神聖的使命。

1945年9月9日,日本派遣軍司令崗村寧次,在南京陸軍總部遞交了投降書,投降書中註明:中國戰區包括台灣在內,次第向各地中國部隊受降主官,辦理投降及交出武器的相關儀式。

甲午戰敗後台灣淪為日本殖民地長達50年,此次代表中國受降的,正是我部司令陳儀。

我作為接收部隊的一員,奉命前往台灣。

轉念之間,我跟母親就這樣錯過。

在我從軍後不久,二哥跟嫂子順利完婚了。

婚後二哥習起了中醫和南拳,懂了藥理。經人介紹他加入了中國共產黨,成為溫州和平解放前西岸的第一批地下黨員。

在行醫期間,二哥接觸了來自溫州城區的警察周式英,周式英是一個很開明的進步人士,在當地影響很大。

二哥跟周式英談起我的事,母親也委托他打聽我的下落。

大約過了一年多,周式英高興地跑去告訴母親——你的兒子周寶金還活著,在海峽對岸的台灣基隆當警察,離溫州不遠。

知道我沒死在外頭,母親欣喜若狂,顛著小腳跑了近二十公裏的山路,找到介紹這訊息的人,希望對方能把她的囑咐帶到海峽對岸。

對我替哥哥從軍,母親心裏一直很後悔,她覺得不應該叫我去讀書,應該也給我也找一個童養媳,讓我先成家。

隔壁鄰居就為了躲避抽壯丁,讓兒子15歲就成了親分了家,這樣一家人就只有一個男的,沒被抽壯丁。

這成了母親後半生最大的執念。因為我不在家,母親也再沒和二哥家分家,她在等著我回去。

不知是不是老天垂憐,媽媽的口信不負重托,半個月後竟然真的叫運商船帶到了基隆港,說給我定了親,趕緊回家成親。

雖然是陌生客商的簡單口信,但我的心裏激動萬分,我知道,這口信到達台灣,是多麽艱難。

我決定要回家!

我家的老屋一角

我在很短的時間內,把幾年間置辦好的家產全部變賣,換成一根金條,寫好了辭呈準備辭去警署裏的職務。

作為港口的警察,我認識不少商販,這裏隔一段時間就有前往溫州、寧波、上海前來的船舶,等他們返航的時候,我就想辦法上去。

我做好了一切準備,就等著那一天。

1949年南京解放前夕,國共兩黨同意在北平舉行和平談判。

得到訊息後的國軍官兵們無不歡呼雀躍,大家只覺終於可以回家了。

然而國民政府拒絕接受協定內容,國軍官兵士氣低迷,紛紛放下武器不再抵抗。潰敗的軍隊蜂擁而至,台灣各個港口混亂不堪。

隨著台灣當局對出港船只的管制,溫州的通航隨之中斷,我被派往台南高雄港執行任務,離溫州更遠了。

後來台灣、大陸兩方相互派特種部隊「摸哨」割對方耳朵,情治部門以「防患未然」為宗旨,人人都可能因為只言片語乃至「釣魚」被構陷入罪。

而我的警察身份較常人更加敏感,我根本不敢明目張膽去詢問打聽大陸的事,否則很可能判作投敵被殺。

我返鄉的希望,再次落空。

我移防到高雄後,經人介紹結婚成家,妻子是土生土長的高雄人。我們夫妻感情一直很好,是她的陪伴才讓我的鄉愁得以疏解。

我跟妻子的結婚照

當時我還分了公家的房子,生活還算安穩。像我一樣的其他外省人,他們沒有我這樣幸運。

入台以後,國民黨就高喊「一年準備,二年反攻,三年掃蕩,五年成功」的口號,所以,沒人認為會在台灣久留,一切都是在將就湊合。

大部份人都沒帶什麽錢,就和家屬聚居在所屬單位、營房附近的廟宇、學校、農舍、牛欄裏,有的幹脆露宿街頭,日子異常艱苦。

有些過得不好的,用微薄的退休金過生活,有些去撿垃圾、做保安,省吃儉用去資助或者認養有困難的小孩……每個人都期待有一天能回到故鄉。

我家後山上有個放羊人,也是從大陸來的老兵,一輩子都沒有結婚,等著回家。

可他一直等到死,兩岸都沒有開放。他死時一個人,我幫忙料理了後事。

這種孤獨跟貧富貴賤無關。

我有位做文職的朋友同樣如此。過去是軍人,妻女被留在了大陸,他一直熬到退休,始終孤身一人。

我常叫兒子去看望他,防止有事。但很幸運的是,他等到了開放探親,終於返回湖南與親人團聚,那時候他身體已經很不好,我再沒有見過他。

我的全家福

我當了一輩子警察,當地人和漁民們有事常來找我處理,因為經常順手幫他們一些小忙,他們就喊我叫「土地公」。

但我最開心的還是談起家鄉,每次看到有關於溫州的報道,我都非常高興。

看見關於家鄉的雜誌、相片、圖冊,我都會細心地收起來,放在自己的櫃子裏,時不時拿出來看看。

後來兒子的同事送給他一張溫州地圖,他帶回來給我,我捧在手上,高興地翻來翻去不肯放手,在上面尋找兒時記憶深處的蛛絲馬跡。

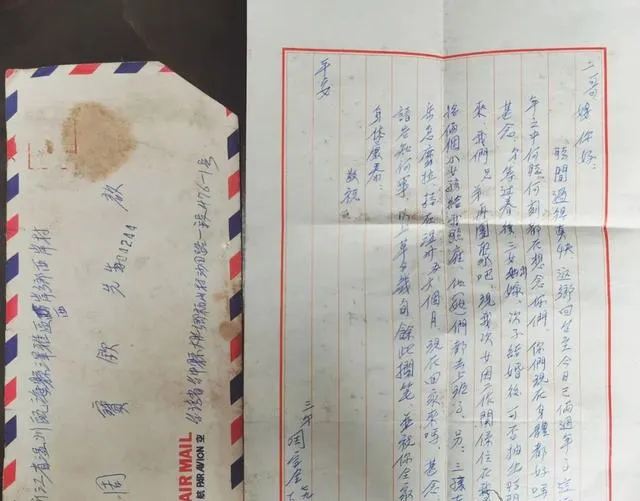

除此之外,多數外省人想家時所能做的事也只有想盡辦法,寫信、轉信。

兩岸斷交的時候,我也曾寫信給一位去了日本的親戚,求他詢問家裏的情況,對方回了信,可等我再寫,卻被退了回來,後來我才知他已經回了大陸。

一直到1987年,我才終於能正大光明討論回家的事。

這一年的8月23日,報紙上的一則新聞震撼了整個台灣——「政府考慮開放民眾赴祖國大陸探親」。

「台北訊」:據悉,政府有關方面正審慎考慮,開放民眾赴祖國大陸探親,除現役軍人及公務員外,一般民眾均可經第三地區或國家赴祖國大陸探親。

「帶什麽回去好呢」、「旅費要多少錢」、「從香港進去,轉飛機要幾個鐘點啊」、「需要帶多少錢給家人」……

老兵們見面聊的,都是這個話題。

我趕緊提筆寫信,沒想到老家的地名已經改了,我的信,被送到了毗鄰瑞安縣的「西岸村」,輾轉一圈才到了溫州老家。

後來我終於能跟家鄉自由通訊了

家人終於知道我還活著。

1988年9月,這是我人生中第一次飛行——回家。

飛機從台北機場起飛的剎那,我的心隨著引擎巨大的轟鳴聲在顫抖。我坐在飛機靠窗位置,看著下面浮雲朵朵。

我從香港轉機飛往杭州,買了前往溫州的長途客車票,那是我闊別半個世紀的家鄉。

第二天,汽車從杭州出發,我記得,當年從溫州離家溯江而上的時候,車輪下的這條公路,在江面上看還是一條在山裏鑿出來的砂石小道,現在已經能通車了。

長途客車在夜色中蹣跚到了溫州西站。到站後,我根據介紹信在招待所中住了一夜,早上前去台聯登記後啟程往家趕。

回家的老路正是我當年參軍時從西岸到溫州的道路,也是日軍入侵溫州的路線之一。

但我走的是甌江邊上開的一條新的公路,不用再翻山越嶺,公共汽車三個小時就可以到澤雅。

到了澤雅已經是下午3點,沒有三輪車經過,我幹脆拎著皮箱徒步回家。

我路過了當年看戲的外垟,戲台早已被拆除。還有老鄉正在收著曬紙,滿地金黃色的紙張被秋風輕輕揚起後又落下,發出細細的簌簌聲。

家鄉曝曬的黃紙

我以前的上學路並未改道,只不過挖走了青石拓寬成了機耕路,路邊的行道樹剛種下去不久,長得只有成人般高。

走到西岸新建的鄉政府前,我停了下來,邊上是鱗次櫛比的新房,我完全認不得這裏了。

鄉音早已抹去的我,用閩南腔向鄉政府門口的人詢問:「請問周寶欽家怎麽走?」

他們告訴我,裏面有一個剛來上班的財稅幹部,是周寶欽的孫子,要帶我去看看。

「周俊武,這有人找你爺爺!」

話音剛落,院子裏走出一個年輕人,他剛從財稅學校畢業,被分到了家鄉的鄉政府上班。

看著眼前俊朗的後生,我眼睛逐漸發熱,模糊了起來:「你是寶欽的孫子?」

俊武不敢確定我是誰,站在那裏不知所措。

他帶著我一前一後拐進石板路中,盡頭就是回家的青石路嶺。

他說奶奶告訴過她,她有個小哥哥,以前會帶她在溪邊抓魚、會給她念書本的字……

她的奶奶就是我那一起長大的二嫂。

俊武突然又想起什麽,說小爺你在路口稍等,然後飛快地跑了去。

我站在巷口環顧了一下四周,原來的一座座青瓦木屋,如今全部新建成水泥房了。山邊那棵老柿子樹還在,露出半截樹冠。

青石嶺兩邊的稻田裏,稻穗在秋風裏點頭,池塘裏的麻鴨看見有人經過,「嘎嘎嘎」地遊到了另一頭。

我從來沒有走得這樣慢過,哪怕是過去放學為了晚一些到家跑河裏抓魚嬉戲……

50年來,我第一次真真切切地感受到了故鄉的氣息。

終於回家了。

俊武氣喘籲籲地跑回來的時候,腋下還夾了一條從小賣部買來的香煙,說要替我發給大家。

他遠遠地朝家喊:「三爺回來了,三爺回來了……」

嫂子先快步走出門外。

我看見滿臉皺紋的嫂子,楞住了,問道:「你還是我以前那個嫂子嗎?」

她含淚回答:「是!是!」

「你把這個家持得真好,辛苦你了!」

嫂子拉著我的手走進房子,大聲說:「你的弟弟,我的哥哥,他回來了!」

滿頭白發的二哥提著水煙鬥,屋子裏一下靜默了,我們看著彼此,千言萬語竟一句話也說不出來。

我這才得知,我離家時,二哥被抓兵的人毒打後腿腳落下了病,一到潮熱的夏天,膝蓋腫得同臉盆一樣大。

每次衛生員過來,用針筒打進去,抽出來的黃水積液能裝滿半盆。

萬幸二哥還活著,對我就是活著就是最大的安慰。

看著蒼老的二哥,我忽然想起,自己還攢著個驚喜沒給他。

小時候,我在老屋的地下埋了些銅錢,邊上是母親睡覺的地方,我叫上哥哥嫂子跟我一塊挖。

可我們沿著門檻挖了一長條,挖透了也沒挖到。

我不信,我記得清清楚楚,就是我親手放在這裏的,那可是我童年唯一留存老屋的證據,怎麽會沒有,是不是給媽媽拿走用掉了?

想到這裏,我忍不住哈哈大笑起來,感覺又回到了小時候,母親帶著我們兄弟倆一起勞作的畫面。

母親沒能等到我回家,她早在1963年夏天去世。

二嫂(右)和侄女成花(左,口述者之一)

母親去山上幹活被毒蟲咬傷,傷口開始潰爛,衛生院查不出病因,只能躺在床上養。

彌留之際,母親囑咐二哥的女兒成花,「記得叫你爸爸找到你叔叔,回來一定要記得給他分一些家業。」

給兒子分家立業的執念,母親記了一輩子。

母親去世後,二哥去請了「靈姑娘」作法,想知道我還活著,還是早已去世。

如果我已經不在人世,那母親肯定見到我了。如果我還活著,他得想辦法找到我,當年我替他上的戰場,做哥哥的心裏過不了這個坎。

「靈姑娘」入定後,是用母親的口吻和二哥說的話,「你弟弟還活著,但是我是陰間的人了,我找不到他在那裏,還是要你們陽間活人去找。」

二哥有了一點希望,到處去問去找,但幾十年過去,一點訊息也沒有。

母親不在,但嫂子帶著一家人專門給我做了白鹹肉、蒸帶魚、豆腐鯗,都是我想了幾十年的家鄉味。

附近的鄉鄰知道我回來,都來向我打聽他們兒子、兄弟的下落。老宅上頭那戶人家的兒子當時跟我一起去的,我告訴他們,他已經犧牲了。

大家都羨慕我們,說老周家有福氣,出去的人幾十年還能再回來。

當時政策尚不明朗,所以在台灣的經歷我沒敢展開講,怕給家裏帶來麻煩。這些家人都明白,我不說的也不追問。

他們帶我沿著山間的古道四處散心,山間那些老水碓還在。

過去在澤雅,家家戶戶都會造紙,漫山遍野皆鋪滿紙張,所以老家也被人叫作「紙山」。

山間遍地都是水碓和紙槽,水碓要靠水流轉動,一般建在峽谷的溪澗裏,媽媽常帶我和哥哥穿過山林,去水碓造紙。

我家附近的水碓

水碓很大,碓頭有三百多斤,發出的聲音震耳欲聾,砸在搗臼裏,把用石灰水漚爛的竹料,搗成像絨毛一樣細的紙絨,然後放在紙槽裏撈起來曬幹,再揭下來暴曬後挑去賣。

熟悉的水碓喚醒了我的記憶。

而此時,母親就安息在山上普通的椅子墳裏,石頭築起的墳頭頂上布滿野草,我伏身上去拔掉,細細攏平黃土。

燃好炷香跟蠟燭,我跪在墳前,滿眼是淚。

媽,兒走歸了,兒想你喔。

周寶金老人的一生被分割成幾段,前半截在國仇家恨中,後半截在深深的鄉愁中。

來台的第一代,人生的路,是從那岸到這岸;第二代的人生,是這岸到那岸。

像周寶金一樣的第一代,就像隨風飄散的蒲公英,飄到哪就到哪,落地生根。

但人不是蒲公英,他們疼時會叫,冤時會哭,思鄉時會群起抗爭。

我們寫過不少台灣老兵們的返鄉故事,他們的回家之路既顛簸崎嶇又滿懷感恩。好像困境求生的陀螺,一遇到打擊又會重新開始打轉。

「回家」兩個字扣住了他們的一生,也給兩岸搭建了一座互通之橋。

當我們真的了解彼此真實生活,與各自的心路歷程時,我想每個人都會由衷地說一句:「大家都不容易!」

如此,那萬難無奈的過往,才會成為彌合裂痕的希望。

編輯:趙斯卡 霞姐

(文中照片為作者供圖)