「哪怕是一只殘缺的麻雀,它的指望也是全美的。」這是劉苗苗導演的電影【紅花綠葉】中,一句富有詩意的獨白,也像是劉苗苗自身的倔強與堅韌。命運給了劉苗苗諸多考驗,讓她經歷了病痛和失去,但也給了她疼顧,讓她在電影中找到光與溫暖。劉苗苗說:「我就是一只殘缺的麻雀,帶著絕望,屢敗屢戰,然後,對於生命依然是毫不猶豫地禮贊。」就像劉苗苗導演正在上映的新作【帶彩球的帳篷】中所呈現的那樣,她用古典主義的浪漫給樸素乏味的日常帶來一抹色彩,讓受桎梏的靈魂感受一次悸動。

與電影作品中所表現的含蓄、內斂不同,劉苗苗在生活中爽朗、幽默,短而齊整的頭發簾,在端嚴中生出幾絲俏皮,而她滔滔不絕的話語中更是可見浩蕩才情。作為第五代導演,她16 歲便考入了北京電影學院導演 78 班,與張藝謀、陳凱歌、田壯壯成為同學,23歲時便執導了首部作品,31歲獲得國際大獎。然而,意想不到的是,才華橫溢的她卻因為過於勞累而患病,不得不停止創作,間隔了20多年未能再拍電影。

接受專訪時,她談及自己淘氣的童年,談及自己的電影創作,也談及父親過早的辭世、母親的崩潰、兄弟的離世,劉苗苗經歷了一系列生命的至暗時刻,然而在電影中,她描述的卻是苦難背後的溫暖和美好。就像是她12歲在寧夏固原一中讀書時,想念母親想得撕心裂肺,就在夜晚的古城墻下,透過城墻老黃土中長出的芨芨草,看那巨大的月亮和明亮的星星,然後,想象著有一座橋通向天邊,自己可以走過去看到媽媽。她的作品也是這樣,悲傷中,有燦爛;苦難中,見慈悲。

生命就是在殘缺中,給人以想象和期待的空間

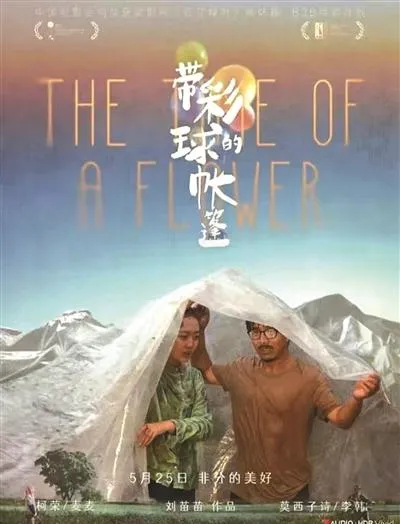

正在上映的【帶彩球的帳篷】是劉苗苗導演的【紅花綠葉】的姊妹片,改編自石舒清短篇小說【花開時節】。影片講述了在苜蓿花盛開的時節,來自外省的養蜂人李韓(莫西子詩飾),與常在附近鏟草的當地姑娘麥麥(柯榮飾)產生了一段若有若無,似弱還強的感情糾葛……

這部影片仿佛從土地裏生長出來一樣,帶著西北山區的質樸與沈靜,摒棄了任何的技法,用看似沒有起伏的敘事,探尋到了情感的最深處,讓觀眾感受到克制中的純粹,瞥見了「有過一次閃電的天空」,並願意停留在那浩瀚的虛無中,久久凝視。

劉苗苗此次拍攝【帶彩球的帳篷】,是因為出品方的B2B電影計劃,即以 「愛情征服一切」為主題進行長片電影創作,並以低成本挑戰電影藝術的界限,被邀請加入時,劉苗苗立刻想到了作家石舒清,「我的上一部電影【紅花綠葉】的原著作者就是石舒清,這次就想在他的小說中找愛情故事【花開時節】來進行改編。」

劉苗苗笑稱自己跟石舒清的磨合常常很激烈,但溝通卻是零成本的,「我們沒有一句話是廢話,哪怕吵架都吵得非常有效果,這是非常幸運的一種合作方式。石舒清的劇本文字量很大,他連寫一束光、一種心情的時候,都要用密密匝匝、密不透風的句子來形容,把他的情緒全部傳達出來,我很喜歡他這樣的風格,給了我很大的底氣。」拍攝之初,石舒清問劉苗苗:「你想把這部電影拍成什麽樣?」劉苗苗的回答是:「暗流湧動,欲說還休。」劉苗苗笑說:「石舒清聽後,想了一會兒說,你要是真能拍成這樣,那我就不說啥了。」

此前,劉苗苗在【紅花綠葉】中,講述了原始壯闊的土地上,兩個生命的相互扶持如同「紅花綠葉」一般單純質樸,在命運制造的難題中,他們選擇了諒解,簡單而堅韌的愛情故事打動了很多觀眾。此次拍攝【帶彩球的帳篷】,劉苗苗依然無法抗拒古典主義的美,用真切的情感作為主導,譜寫著生活中的詩意,劉苗苗很喜歡一位朋友的評價: 「滿腹辛酸卻流不出一滴眼淚,滿身傷痛卻找不見一處淤青。」她說:「生命就是在殘缺中,給人以想象和期待的空間。至於在拍攝手法上,孔子早就說了,形式和內容的關系就是‘辭達而已矣’,所以,我並不註重戲劇化的敘事,而是去挖掘生活本身。」

劉苗苗跟拍攝團隊的關系也帶著一種「渾然天成」的和諧,「我沒有固定的攝影師,只要熱愛藝術,不懶惰,我們就能合作。在現場,當你聽見蜜蜂嗡嗡的聲音,感覺到風吹到你的臉上,也吹到他的臉上,吹到兩棵大樹下主人公的臉上的時候,整個團隊融為一體,這比語言的溝通還好。而導演在現場的狀態,對其他人也是一個暗示,我在現場要和演員一起呼吸,我再累,也會挺直身體坐在那裏,跟他們一起呼吸,表演實際上就是呼吸。」

雖然【帶彩球的帳篷】是一部低成本影片,但是,劉苗苗耗費的心力並不「低」,「西海固有1800米的海拔,就算在六月也會突然來一陣冰雹、大雪,我們要拍蜜蜂、植物、苜蓿花,非常難。而且,蜜蜂也是變數,蜜蜂是一種偉大而可愛的昆蟲,很有道德感,只要你不碰它,它不會傷害你,但是,你不能動,一動就會被蜇。我們是在蜂箱邊上拍攝的,莫西子詩在拍攝唱歌的戲份時,一投入,手一揮,就被蜇了,他很棒,堅持拍完那段戲才告訴我們。幸好他沒有過敏,我們的攝影助理和掌機被蜇了以後,脖子腫得很厲害,就連影片中的兩只狗也被蜇了。」

寧夏是生長的地方,是電影之夢的開始,也是創作源泉

寧夏,是劉苗苗生長的地方,也是她的創作源泉。1993年,她在寧夏西海固隆德縣拍出了第一部代表作【雜嘴子】,2018年,她在西海固西吉縣完成了作品【紅花綠葉】,而【帶彩球的帳篷】也是2022在西海固開拍。

寧夏,也是她開始電影之夢的地方,「在我們那個年代,沒有一個小孩子不愛電影。簡陋的電影院、洋灰水泥砌成的乒乓球台,燈光下的籃球架是那個年代的‘娛樂標配’。」劉苗苗記得非常清楚:「我會跟媽媽要兩毛錢,在電影院門口等退票,每部電影都能看上很多遍,看完回家,兄弟姐妹就在炕上開始演戲,今天是【南征北戰】,明天是阿爾巴尼亞的【寧死不屈】,整部電影的台詞我們都能背得特別溜兒。樣板戲,我連過門兒都能背下來。」

劉苗苗的童年可謂伶牙俐齒、古靈精怪,雖然從小就是「學霸」,但是,卻沒少讓家人操心,「我為了不上幼稚園,就絕食,全家人輪流去幼稚園陪我,我還記得姐姐來給我餵飯時的畫面,她把碗端過來說:‘妹妹你吃吧。’我啪的一巴掌把碗打飛了,姐姐哇的一聲就哭了。」四歲的時候,劉苗苗自己就晃晃悠悠地上了大街,逛著逛著就迷路了,家人都急瘋了找她,她卻不慌不忙地跟警察叔叔商量:「您能給我家打個電話嗎?」

這個無憂無慮的孩子在9歲的時候,父親去世了,劉苗苗說,從那個時候開始,仿佛一切都變了,「三年後,母親的身體和精神都崩潰了,我從12歲開始離開母親,跟大哥在一起生活,孩子對母親的思念總是撕心裂肺的。」劉苗苗進入了自己孤獨的世界,並以書為伴,「我的口袋裏裝一個本本兒,寫下自己的心情,和朋友借書,誰家有書,我就賴著不走。」

直到現在,劉苗苗依然在大量閱讀,「我對書的感覺就跟相面一樣,它的裝幀、排版,你摸一摸,就好像能夠接收到它的資訊,讓你知道適合不適合。我在得病的那幾年,買了很多書,涉及各種內容,每天在沙發邊上放好水和麪包,就開始讀,心理學的和哲學的,梁漱溟的和馮友蘭的,愛因斯坦的書信集和豐子愷的文集,最後全讀完了,放在腦子裏剪輯一遍,逼著自己融會貫通,我不是有意為之的,但是這樣讀就很好玩。」

劉苗苗說自己永遠看不膩的書就是赫爾曼·黑塞的作品,「他是德國浪漫主義最後的騎士,我幾乎認同他的每一句話,每一個觀點,讀書的過程就好像我們在一起聊天。當世界風平浪靜的時候,人們也許會遺忘黑塞,但當世界有戰爭的血拼時,黑塞的作品就會風行,他永遠是那麽溫暖,充滿了對人類的愛心,所以,這也是我為什麽要拍【紅花綠葉】【帶彩球的帳篷】這樣的電影的原因,仿佛我的基因也是與之契合的。」

20歲大學畢業,十年拍了五部電影,33歲人生轉折

劉苗苗在20歲的時候大學畢業,分到了瀟湘電影制片廠,此後拍攝了不同題材的作品,她笑稱自己在題材上跨度很大,「我們那時候拍片的機會太少了,每一部都要珍惜,都要打通自己和這個題材的血脈,把自己的血融進去。」

在瀟湘電影制片廠,劉苗苗遇到了人生中重要的貴人——時任福建電影制片廠廠長的蔣夷牧。「蔣夷牧和他夫人王岱平,都是復旦中文系畢業的,是詩人也是作家,在他們的支持下,我在1985年拍攝了處女作【遠洋軼事】,對於僅有23歲的我來說,這個過程受益匪淺。」【遠洋軼事】本來是一部行業片,但是,劉苗苗做了很大調整,淡化了行業,塑造普通人的生活,「從那時候起,我就想表達人與人之間和愛有關的連線。」

拍攝【馬蹄聲碎】時,劉苗苗25歲,電影講的是長征途中紅四方面軍八名女兵追趕大部隊的故事。這部電影在當時可謂另類,沒有慣常的英雄主義敘事,沒有正面的激烈廝殺,反而展現了人與自然、人與自身的戰爭,而那時,劉苗苗的電影風格也已經呈現。雖然【馬蹄聲碎】在國內上映時只賣了七個拷貝,卻在第十一屆意大利都靈電影節上獲得了一致贊許,劉苗苗說:「這讓我更加相信情感的力量,脫離了情感的技巧無論如何是談不上精湛的,藝術中的情感是第一位的。」而田壯壯導演對於這部影片「大方結實」的評價,也讓劉苗苗記了一輩子,「讓我此後面臨創作和人生的種種困境時,心存感念,平添力量。」

1993年,劉苗苗在電話裏認識了「中國電影走向世界的第一推手」馬可·穆勒先生,他成為劉苗苗創作生涯中的又一個貴人。馬可·穆勒親自為【雜嘴子】轉譯了意大利文字幕,並推動該片入選了威尼斯電影節。

【雜嘴子】從一個多嘴多舌的孩子眼光講述成人世界的是非糾葛,耐人尋味。這時候的劉苗苗31歲,在她看來,【雜嘴子】是一部對自己來說有特別意義的電影,「我在電影中放入了個人的境遇和生命體驗,這部電影和我的家族、親人都是有關系的。童年喪父後,母親的狀態很糟糕。舅舅家的熱炕成了我最溫暖的記憶,他們一家對母親的耐心和關愛支撐我長大,我的女兒就是在舅舅家的熱炕上誕生的,後來,舅舅唯一的兒子出車禍去世了,他已經懷孕的妻子也因此流產,舅舅和舅媽一時間便失去了兩代人。」

劉苗苗把【雜嘴子】劇本給了當時在中國兒童電影制片廠擔任領導的梁曉聲。劇本獲得透過,決定投拍的同時,劉苗苗把外景地定在寧夏西海固,「那裏有我父兄兩代人的足跡,有比關中平原更具視覺沖擊力的黃土高原,有從少年時期深刻影響了我精神內涵的整體氛圍,到西海固拍電影在我算是蓄謀已久。」

【雜嘴子】在威尼斯電影節獲得了「國會議長金獎」,當時的評委會主席、澳洲導演彼得·威爾對劉苗苗說:「你太堅強了,不能想象你能用70多萬元人民幣拍出【雜嘴子】。」劉苗苗後來看了彼得·威爾導演的【死亡詩社】,明白了他為什麽喜歡【雜嘴子】, 「因為愛、堅忍和悲憫聯結著相互陌生的我們。【雜嘴子】給我最重要的創作經驗是,藝術創作要直抒胸臆,要舍得和敢於揭開自己的傷疤。文學藝術中的優秀作品往往含有隱蔽的自傳性。」

【雜嘴子】獲獎時,劉苗苗的另一部電影【家醜】已經在拍攝中,「我趕去領獎,回來繼續拍攝,【家醜】後來得了第二屆北京大學生電影節最佳故事片獎。」但之後,由於精神和身體的極度疲累,劉苗苗生病了,「從我23歲到33歲的十年間,我離了兩次婚,生了一個孩子,拍了五部電影。33歲,人生對我是一個大拐彎,此後20多年沒能再拍電影。」

老天爺嘉獎責任心,但不護持欲望

當初,劉苗苗報考北京電影學院導演系的時候,她的母親並不同意,她希望女兒能在身邊,像普通人一樣平靜地生活,但是,劉苗苗沒有聽從母親的勸阻,來到了中國電影夢想的殿堂朱辛莊。

如今回望過去,劉苗苗覺得不是自己選擇了電影,而是電影選擇了自己,「就像是我曾經寫過一篇專欄文章,參照了費利尼的一句話,他說,有的孩子走進教堂的時候,會感覺到恐懼和壓抑,有的孩子卻能夠沈浸在神聖的氛圍中,想象著自己終有一天要成為神父。電影,就像是我的宿命。」

在著名的北電78班中,劉苗苗感覺到巨大的壓力,她暗暗地告訴自己一定要贏,「年輕的時候,我熱愛榮譽」,現在,劉苗苗拍片子的心態已經轉變了,「年齡到了一定時候,終於就不再糾結了,這就像生命賦予你的一個恩賜。我現在拍攝電影依然很較勁,了解我的朋友總在勸我,說劉苗苗,你不要拍每一部戲都像在拍第一部戲,你這樣太累了,但是,我這種較勁是一種很舒服的感覺,就像是打坐的最高狀態,心無旁騖、萬念歸一。」

劉苗苗笑稱自己現在創作時,更想讓別人贏,「老天爺嘉獎責任心,但不護持欲望。欲望是可怕的,但是,擔當是責任,我必須要對所有人負責。我可以不看重票房,但是,要對得起投資方;我可以不看重獎項,但是,年輕的攝影師、錄音師是需要好的作品來證明自己的。對於觀眾也一樣,我不敢說自己的作品有多麽厚重,有啟迪性,這就是一個‘我且說、您且聽’的過程,或許能讓您感受到內心的力量,或許能讓您舒服點。」

每一個認真創作的人,都是黑暗中的獨行者

劉苗苗所患的情感型雙向精神障礙在之前的20多年間曾經反復發作,而劉苗苗也在跌跌撞撞的治療過程中對於自己、對於病情有更深的認知,到現在已經能夠很好地控制。除了透過各種方式的心靈自救、自我調整之外,與電影相關的創作,也讓她能夠有所專註,克服疾病。

說起患病的往事,劉苗苗帶著一種雲淡風輕,甚至是當做段子來談笑,但其中的艱辛,卻可想而知。然而,劉苗苗的話語卻跟她的電影一樣,總讓人看到「美好」,就像她回憶瀟湘電影制片廠的老廠長傅紫荻時說:「傅廠長退休之後,到了飯點,就會在我們樓下大嗓門地叫我:‘劉苗苗,吃飯去!’那個聲音在全廠回蕩,現在想起來,他是在保護我,他怕我一個單身母親,沒有戲拍,怕別人會欺負我、排擠我。」

【帶彩球的帳篷】讓觀眾唏噓著生命中的遺失與錯過,而劉苗苗導演也在拍攝時經歷了「失去」,「有一天早上七點,我坐在監視器前面,家裏人打來電話,說我弟弟突發腦出血,我在拍攝現場沒辦法回北京,只有半個小時的時間讓我決定開顱還是放棄。當時,莫西子詩在鏡頭前悲傷地吟唱著‘妹妹沒了……’他在前面哭,我在監視器後面哭。弟弟在ICU病房住了七個月,最後還是離開了這個世界。」

而【帶彩球的帳篷】的英文轉譯是著名電影學者杜阿梅,她帶病轉譯完成了這部作品,在2023年6月去世。劉苗苗說:「馬可·穆勒和杜阿梅這樣的人,讓我懂得什麽是真正的高貴。杜阿梅在給我的最後一封信中寫道:‘希望更多的人能看到【帶彩球的帳篷】這部美好的電影。’如果這算是杜阿梅留給我的遺言的話,那麽這樣的遺言讓我痛徹心扉。」

在劉苗苗看來,生命中的失去和傷痛無人能夠例外,藝術創作也與之相通,需要勇氣,「每一個認真生活的人,認真創作的人,都是黑暗中的獨行者,都要爬過一個個最狹窄、最堅硬的關隘,在你幾乎要缺氧、窒息的時刻,砰的一下走出去,你可能就看到光了。然而,在此之前,你敢不敢走向那極致的絕境,邁向最尖利的磨難呢?這絕不是懦夫走的路。」

文/蕭遊

供圖/劉苗苗