我看過最恐怖的電影,是一部沒有鬼怪的電影。

這部電影裏,不例外有偷情出軌、都市犯罪、殉情自殺、偷拍、匿名電話、仙人跳等足夠刺激感官的類別片元素……但最恐怖的並不在此,在這種光天化日的類別化恐怖面前,潛伏於日常的恐怖只會更令人感到一個都不留。

1986年上映的【恐怖份子】讓人看到恐怖是如何寓於日常,如何隨機,也避無可避地曝露出來。導演楊德昌在影像世界中,以80年代的台灣為實驗室,任物件在其中遊走,那像是一些穩定性各異的化學元素,總體來說各司其職,有人犯罪,有人洗衣,有人寫小說,有人攝影……實驗的最終結果證明,看似性狀穩定的生活經不起一陣柔風吹拂。

之所以選擇這部20世紀80年代的電影,並非僅僅出於懷舊和私人喜好,更緊迫的理由,是因為這部電影中存在著一個可怕的預言傾向,精準地指向今天,甚至未來。

過去的人、今天的人、未來的人,都將抵為禦那陣柔風的吹拂,為保持那精美的不堪一擊,付出全部的努力。

楊德昌很善於用電影中的空間和意象來塑造人與人的隔閡和整個社會的高壓狀態。當你看到電影中的人物走過那個印有大台北字樣的巨大瓦斯球,不安是彌散的、流動的,仿佛隨時可能會被戳破,泄洪,卷攜你。這個意象作為深埋於日常的炸彈,隱喻深不可測的心靈危機,無需爆破就可以奪走我們全部的安寧,一如今天背負在每個人身上那種無法言說的警報一般的焦灼。

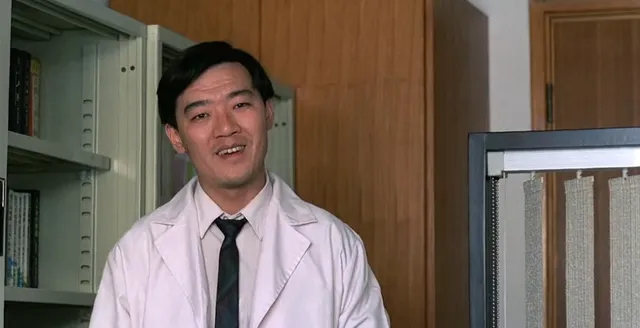

故事的男主人公之一李立中,一位醫藥公司的技術職員,在這部電影裏屬於他個人的空間,幾乎永遠都是,監牢一般的柵欄線條、質感冰冷的方格子。那個展示他工作環境的鏡頭,從外部拍攝的公司全景,一格一格透明的工作間,人在其中像是置身一座全景監獄。

在今天,這種監視在企業裏的呈現依然普遍,到處是監控,資本壓榨著員工身上一絲一毫的價值,連上廁所的時間都被嚴格控制。在李立中公司的格子間裏,他疲倦的同事在頭痛,他的組長心臟病發去世。他唯唯諾諾地和領導表達著很喜歡現在這份工作,但關鍵的時刻也會超出他作為老實人的範疇,為了爭奪組長的職位可以出賣自己的朋友。

他和妻子的共同好友,一位警探給了他的婚姻一句註解——「誰也沒想到她會嫁給你」。兩個人的隔閡,在他們的房屋裏清澈見底。深色玫瑰的沙發巾和日本老翁面具掛件,墻上的水墨畫,無疑屬於妻子的手筆。而丈夫的活動空間則與這片區域有著強烈的割裂感,一處擺著兩大盆毫無風情的、粗疏的觀葉植物的陽台。由白色格子瓷磚砌成的衛生間,功能性的區間——因為潔癖他總是在洗手。

妻子周郁芬,每日關在書房裏寫小說,寫一些優美的句子,又一遍遍地劃破寫滿字的稿紙,暴力地抵禦創作的滯澀和生活的重復。婚後,她開始寫小說以突破難以忍受的家庭主婦的角色。家中開始彌漫起寫作的恐怖和丈夫「寫小說怎麽會成了這麽要命的事情」的疑問,在這樣的窒息間,周玉芬投向舊情人的懷抱,這原本能夠是一種不會被任何人發現的,只一次就收手的偷情。就像陰雨天的魚會在淺水水域透氣,但最終仍然會回到深水之中。僅僅是因為一通惡作劇電話,周玉芬決然地離開了這片水域。

打惡作劇電話的女孩淑安,用一通電話毀了一樁婚姻,又以一張照片,拆了一段戀愛。

她是誰?一個不良少女,交了個在出租屋開賭場的男友,影片的開頭,警察接到房東的舉報,賊窩被搗毀,她在男友幫助下逃離現場,跳窗時摔斷了腿。

與此同時,在附近居住的一個少年,舉起鏡頭出門去,循著槍聲,拍下淑安驚惶的面孔。年輕、美麗、不安、神秘,這個形象在攝影少年的心中降落,被打印下來。用無數張小尺寸相紙拼接成了一幅巨幅畫面,這幅畫面的曝光直接成為了他和女友分手的導火索。

摔斷腿的淑安被她的母親懲罰,鎖在屋子裏,屋子裏僅有的玩具,一台電話,助長了她的報復之心。她用出租屋的地址胡亂點上一些外賣,偽裝成輕生少女打電話給消防或者救護車,讓這間屋子不得安寧。而李立中和周郁芬也不過是惡作劇中的一環,她在電話黃頁中隨便找上一個名字,偏巧是李立中,另一個李立中沒有接電話,她才找到了這一個。

淑安就像那陣使人不安的柔風,因為隨機所以恐怖,因為具有可替代性,才無可逃遁。淑安的這種輕易的,無需成本的破壞性也使我們看到電影中兩段關系的脆弱。

而這種如此脆弱的關系之所以在維持,是因為他們手中都有強大的工具,讓他們可以不必面對關系的破碎和隔閡。

他們寄托何處呢?是現代社會的那些媒介,家庭主婦周玉芬躲到小說的世界裏,「用詩情畫意的句子來忘記失去小孩的痛苦」,百無聊賴的富家子舉著攝影機四處掃街,用菲林構建他的繆斯,逃避真實的關系。他的女友同樣拒絕面對現實,真實的人就在身邊,她卻捧著一本散文集徹夜不眠。

當淑安真實地抵達攝影者的生活,將賣不出去的賊贓,也就是他的那些相機歸還到他的門口時,繆斯終於具體化為一個女賊。

鏡頭下一陣風吹起墻上拼接的巨幅相片,淑安的形象也隨之破碎,這個畫面讓我們看到,攝影者的幻覺脆弱得近乎驚悚。與此同時他也用完了錢,回到了他作為富家子被安排的生活,回到迷惘的前途和空虛,找回曾經的女友,女友依然捧著她的散文集,一切回歸原點,一切都毫無進展。

淑安的神秘、驚惶和美麗,無疑曾被攝影師當成一種突破,但顯然這種突破是虛幻的,它使人被虛假地充實著,成為空無一物的強者。

將真實的生活擱置,尋求各種媒介充實自己,人很容易就能在這種充實中感到滿得幾乎要溢位來。21世紀20年代的人們,也都在以類似的方式突破生活的圍障。刷不完的短影片,重塑著我們精神世界的爆款劇,琳瑯滿目的電子遊戲,人們每天排隊等待美麗護士的麻醉針,以各種姿態和口吻要求「再來一針」。然而官能越被滿足越饑渴,在這些放不下的玩具中感覺到自身的充實,被滿足的,充其量只是虛擬的、擁有網絡賬號的自我,精美,但不堪一擊。

電影中李立中的角色對於真實與虛幻的主題起到了統攝的作用,他既不閱讀寫作,也不攝影或聽音樂。卻更加讓觀眾看到,人們無論依靠或不依靠具體的媒介,其實都在尋找一種對真實的擬象。李立中面對婚姻的困境所進行的模擬,就是相信他和妻子的問題僅在於他的無能,他夠不到世俗的金線,因此配不上她的美麗和才華,而實際上他們之間最大的問題,是在於他不斷問出的那句「寫小說怎麽會成了這麽要命的事呢?」他模擬了一個模範丈夫的目標,但路線完全是掩耳盜鈴的,他從未傾聽對方的心聲,也就離真實越來越遙遠。他為了升職對好友的叛離也使得他的道德傷痕累累,陷於更危難的黑暗之中。

讓我們回到影片的開頭,天色曖昧的清晨,街上的警鈴為都市罪惡報幕,出片名之後的第一個鏡頭,是一個足足幾秒鐘的特寫,畫面上是一張被過分放大的電影海報。內容是一個女人歇斯底裏的面孔和一個男人的側臉。卻因為鏡頭的距離幾乎喪失了分辨率,成為了一些顆粒。在媒介中延伸感官、囚禁並快樂著的人,都會感受到這種迷人的放大,它比真實能令人感到更加真實——我們甚至能看到這些影像的真實面貌,它不過是以一些顆粒組成的圖形。但那時,我們似乎也確實認不清它究竟為何物了。

作為每天都在媒介中獲得撫慰的現代人,不得不承認幻象遠比真實更動人也更輕易攫取,周郁芬透過在小說中寫下自己的婚姻而獲獎,攝影師透過鏡頭與空洞的生活疏離,李立中因為走錯了路反而目標明晰。最艱難的,永遠是放下那些順手的武器,面對真實的生活。但面對真實的生活談何容易?被異化的人,卡夫卡筆下的格裏高利,在今天甚至無暇照鏡子,照出自己甲蟲的形態,只有在巨大的瓦斯球下,螻蟻一般走過。螻蟻尚且偷生,螻蟻也尚有機會逍遙。逍遙,就是今天要再打一針,再打上一針。

【本期話題】:你的心靈興奮劑是什麽?歡迎在評論區留言。

本文作者簡介

何聊生。畢業於中央戲劇學院。

為人不得不痛,不寫不快。

上官文露讀書會簽約作家,曾發表多篇書評、影評。

原創小說作品:短篇小說【甲醛男女】【世界這麽大,跟你有雞毛關系】等。