碑·大草·空間的現代性

■白 砥

現在的書壇似乎不少人在朝著機械手——精準仿制的方向努力,而個性與創造、創新只限在極少數真正有理想的書家那裏蝸居,因為那是吃力又不討好的生活。但所謂的理想,不必太執著於被人認同,自得其樂本來就是藝術的一大功能,至於能不能留在身後,留在歷史上,自然要看你創新的深度與新度,因為歷史基本認同有新意的深度或有深意的新度。

我是改革開放以來較早執著於創新的一類書家。二十世紀八九十年代的探索也曾讓書壇側過目,但我一直有著一種與只求創新的那類書家不同的理念——我認為中國的傳統中本來就存有創新的精神及「現代」的基因,只是你有沒有眼力與能力把它挖掘出來,並將之與我們這個時代相銜接與呼應,成為時代的東西。所以,我一方面肆意地學古,一方面又肆意地創造——篆隸真行草、大幅小品、少字多字,可謂無所不及。肆意地去做融通的探索——碑的厚重與奇拙肅穆、二王帖學的使轉及結構上下、左右、前後的顧盼呼應,都想投在一鍋中熬與煮。在某種意義上說,書法的「現代性」與「當代性」,不能只寫簡單的個性,而必須在個性中寫出前所未有的形式,並在這形式中體現出深層的傳統精神。我近年在這一理念下的探索,便是側重於把碑與大草打通,並使之在空間上具有現代感,我簡單地將之稱為「碑·大草·空間的現代性」。

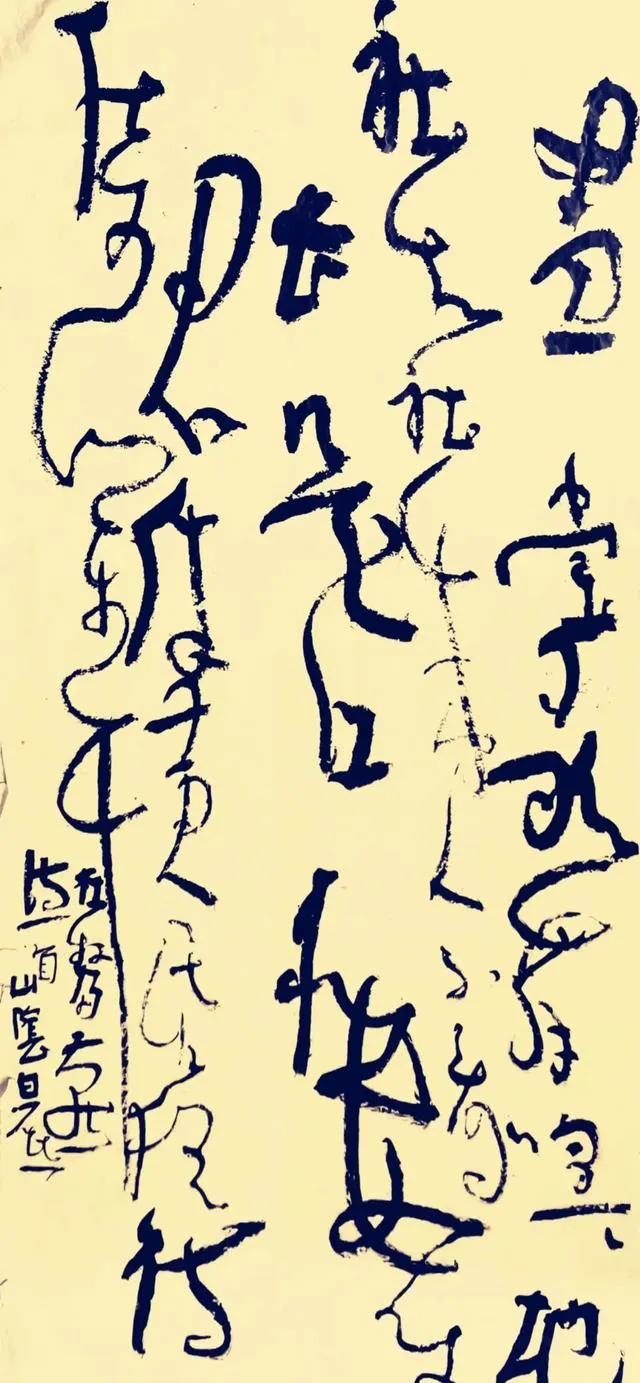

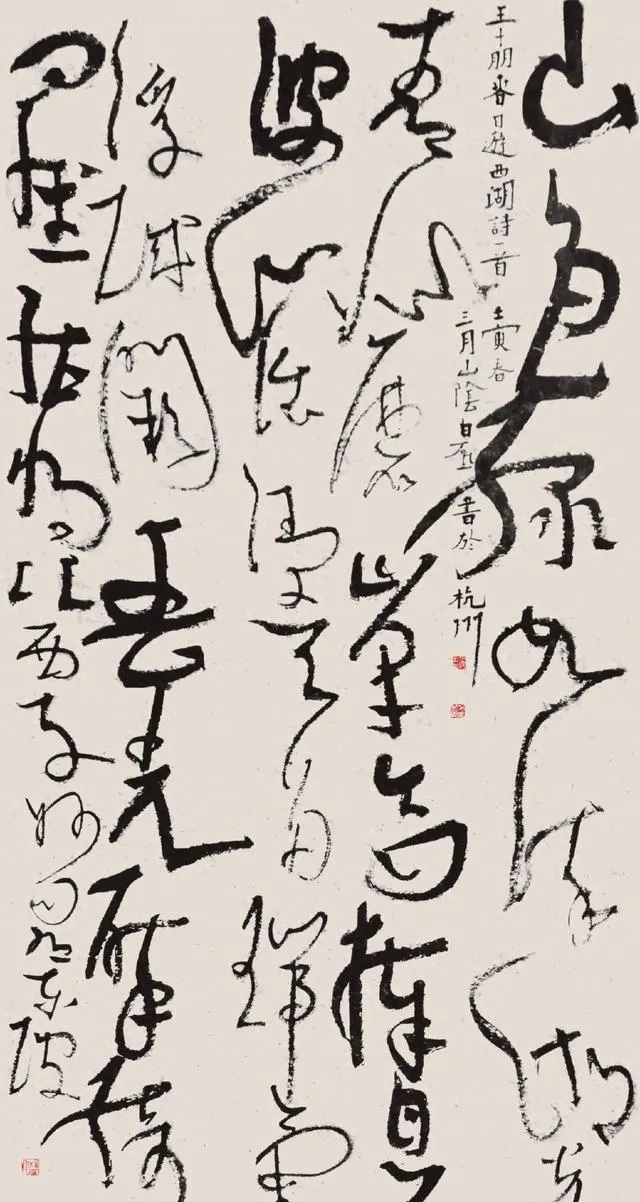

白 砥 草書中堂 山色綠如染,湖光青似磨。峰高捧日久,波闊浸天多。瑞氣浮城闕,春光醉綺羅。能將比西子,妙句有東坡。規格248cm×129cm

我們今天對碑派美學的認知,基本築基在漢碑、北碑上,當然廣義上的碑學,也可以指對甲骨、金文、石鼓文、小篆及唐碑等的學習與研究。碑版之不同於帖派書法,在其渾厚的線質及古拙的結體,這因其字型多為隸書及由隸而楷過渡期不定型的楷書之故。碑之美便在這些字形的寬闊、厚重及不規則中產生。同時,也是由於刻石文字經風化而形成一種特殊的古意,使得原本刻石的斧痕消褪,增加了其內在感及豐富性,這為二王一脈帖派書風所無或少有。大草則是以唐代張旭、懷素為巔峰,是對跌宕連綿使轉用筆的極度詮釋,是書法藝術表現動感形式的最大閾。從某種意義上講,大草與碑是兩個極端,一為流轉之極限,一為厚重古樸之極端。將碑與大草打通,也便是對兩種極對立書體的融合與協調,個人認為無論在技法層面或審美指向上皆具高難度,是當代書法探索中具有相當價值與意義的一個實踐方向。

但正因為兩者極度對立,它們的「相處」無疑也最具形式感。這如同自然界中的崇山峻嶺與蜿蜒河流的相得益彰,它比單獨的山脈與單獨的河流具有更為豐富復雜的美感。大自然鬼斧神工,為人類創造美提供了無盡的素材與參照。清代中後期以來對碑刻書法的理解,正是基於審美的判斷,人們在二王之外樹立起雄偉高古奇崛的一脈。也正由於對毛筆使轉速度與質度縱放又到位的渴望,古人在張芝、二王基礎上創造出毛筆與寫厚重一路碑版相對的另一面的大草形式,或洶湧,或平緩。由於大草大面積的連帶及使轉的跌宕,多數人下筆往往會「草草了事」,線條的飄薄與簡單粗糙似乎成為其與生俱來的毛病與問題。所以,以碑之厚質醫治大草先天易有的飄薄粗糙,似乎成為一劑良方。而碑版書法又何嘗不需要使轉的滋養——學碑固然可以只寫篆隸楷書這些正體,但碑學最大的意義,既要把行草寫得碑一般的重拙,同時,如能以行草使轉之法入碑,其重拙中想必也會多一份靈動,可以軟化寫碑派正體易帶來生硬僵直的副作用。

至於碑與大草相融產生的現代性,當然須在空間上作進一步的思考與探索。筆者幾十年來一直有心於形式「現代性」的體驗,這不僅需有五體兼擅的基本功,更要找尋各體間的聯系、紐帶及血脈上的轉承關系,以使其融通不顯突兀。故除以篆隸楷書碑版正體的厚重與草書作對比外,同時也盡可能有效使用空間原則——將虛實、正欹、粗細、方圓、濃枯甚至行勢的傾側、留白、並合、疊加等手法全部用入。參照王羲之手劄、顏真卿【裴將軍帖】等古人空間佳構原理,以使整幅上下前後呼應與協調,避免對比造成混亂與無序。

中國書法藝術雖在三千年的發展中各種書體已完備,書風也已多樣紛呈,但其尊崇的體「道」精神及抒情達意的功能使它依然可以有各種拓展與深入的可能,我們惟有埋頭學習與探索,才能賡續其文脈,也只有在探索中不斷創造,才能使其生生不息。

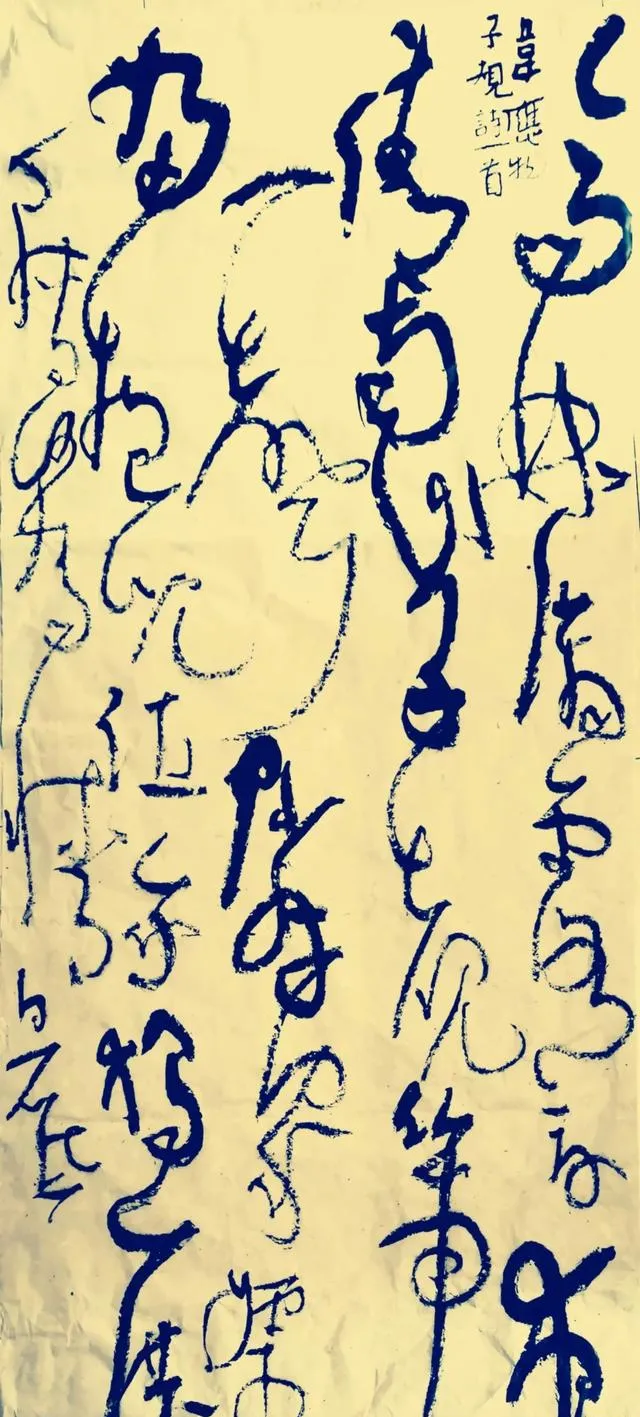

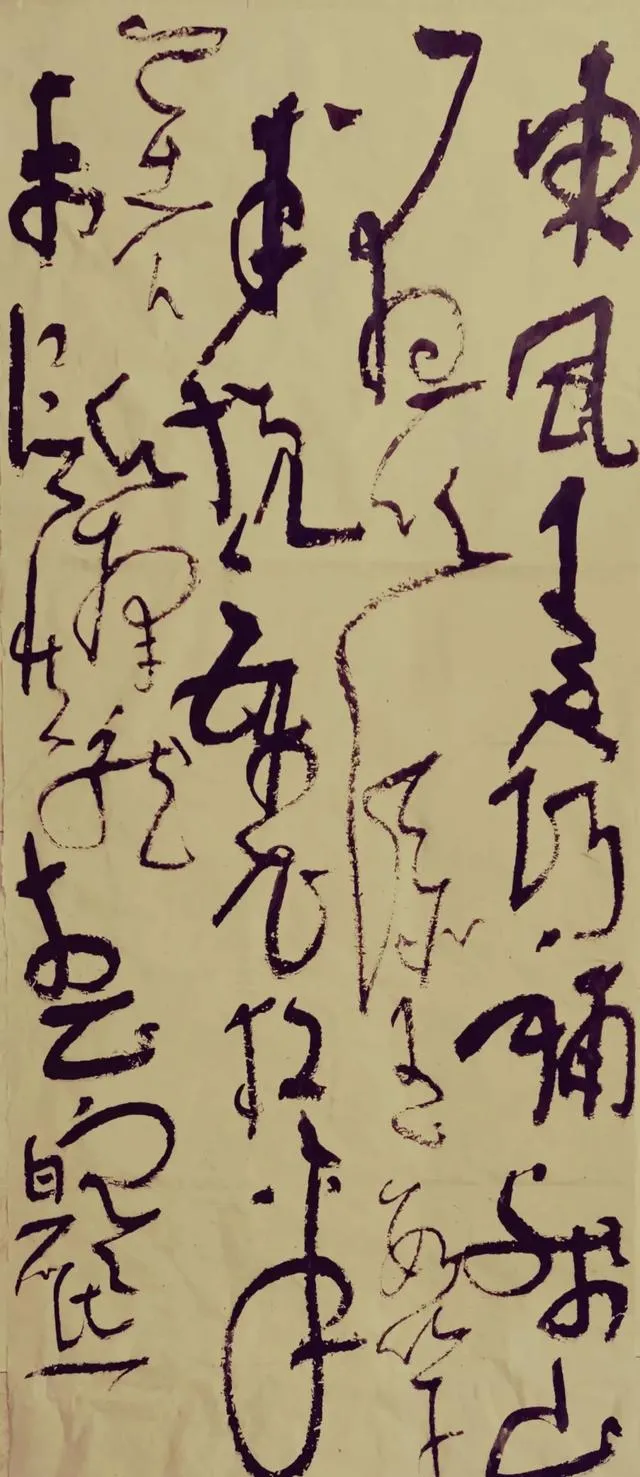

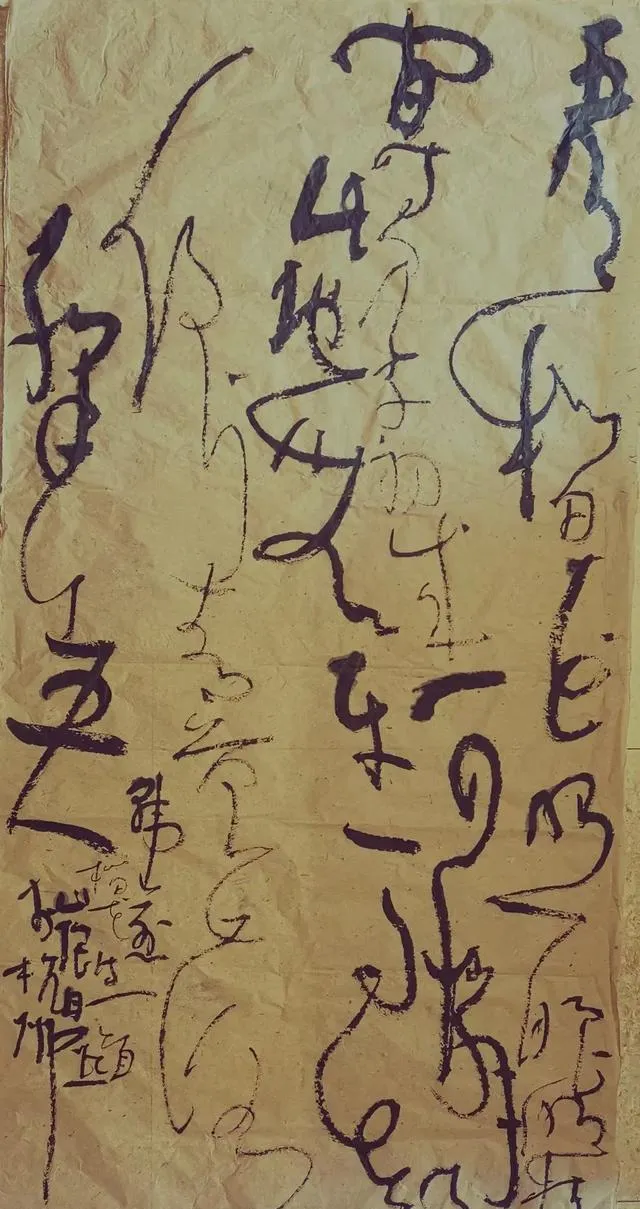

白砥書法作品選