【眼睛先生:我的鑒畫師之路】,[法] 菲力浦·科斯塔馬尼亞著,來哲譯,上海書店出版社,2024年1月版,196頁,68.00元

菲力浦·科斯塔馬尼亞(Philippe Costamagna)的 【眼睛先生:我的鑒畫師之路】 (原書名: Histoires d’oeils,Paris,Grasset ,2016)是一部有趣而又深邃的有關繪畫鑒定師的讀物,但不是教人如何鑒定繪畫的教材。作者菲力浦·科斯塔馬尼亞是法國阿雅各肖美術博物館館長,研究十六世紀意大利繪畫的專家,著名的繪畫鑒定專家。原作的書名是「眼睛故事」,在這本書中作者講述了成為一名繪畫鑒定專家的智力訓練和美學之旅的故事,最關鍵的是所有這些故事都聚焦於如何使自己擁有一雙科學、藝術及倫理的眼睛——在這雙眼睛的背後是一顆對於美與人性極為敏感的心靈。科斯塔馬尼亞在書中與讀者分享了家庭背景對自己成長的有利影響、童年時代的幻想與自由時光、十四歲的時候跟外祖父參觀藝術展覽所產生的與藝術的真正共鳴、成為藝術史學者後的工作與生活等人生經歷與感悟。

對於普通讀者來說,鑒畫師可能是一種頗有神秘感的極為小眾的職業。他們穿梭於藝術博物館和拍賣行以及藝術家工作室之間,也往返於各大國際都市,就是為了看和鑒定一幅畫的真偽,然後說出幾句話,真品與贗品一字之差就能掀起種種波瀾。他們不但具備常人難以擁有的專業知識,同時也有在藝術市場上呼風喚雨的本領,因此也讓人對這個職業產生某種敬畏之感,甚至也會生出某種戒備之心。這本書講述了很多有關繪畫鑒定師的有趣故事,可以在一定程度上打破原來籠罩在「鑒畫師」身份上的神秘感,把他們那雙被認為是超凡的「眼睛」還原為人的眼睛——有時也會看走眼的眼睛。這就是「眼睛的故事」。

對於正在學習藝術史專業的學生來說,科斯塔馬尼亞講述的「我的鑒畫師之路」當然帶來了更為豐富的學習資源,但同時也會令人想到在專業生涯選擇中的困惑:是否需要在藝術史論研究者與鑒定專家之間作出選擇?如何在職業生涯中找到人生的真正價值與意義?在該書的最後一章「我坦承我之錯誤」中,作者所坦承的問題直擊心靈,我認為是關於「眼睛的故事」中最關鍵的「故事」,所講述的是如何在對現實中的人性與政治、人生與倫理的反思中尋找自己的人生價值與意義。說到這裏突然想到在近日網絡流量中的「畢業致辭」,這一章的內容和觀點或特許以提煉為一篇面對藝術學院畢業生的很好的「致辭」。「我坦陳我之錯誤」是著名的「鑒畫史三賢」之一費德裏科·澤裏(Federico Zeri,1921-1998)的最後一部自傳體作品的標題。但是他講述的並不是在其鑒畫生涯中曾經犯過的鑒定錯誤,而是指他認為自己錯誤選擇了這個職業,因為到了最後他懷疑自己的人生意義。導致他對自己的人生意義深感懷疑的是這個職業必須與人發生的關系。「澤裏在書中以很大的篇幅敘述了他本人與意大利大學機構的關系、與監管部門的關系,敘述了意大利政客如何面對國家遺產的流失而無動於衷,敘述了他本人如何在國家遺產的流失過程中推波助瀾。他用一種冷幽默的筆觸,透露出了他的懺悔。」(182頁)原因很簡單,由於職業的關系他必須與各種人打交道,而最令他感到痛苦的還不是藝術商人、藏家或賣家,而是掌握了公權力的政客、國家機構和大學教育機構。或許對一些人來說這是巴結權貴、掌控資源、名利兼收的最好路徑和機會,但是費德裏科·澤裏越來越受不了。其中特別提到監管部門和意大利國家遺產的流失,其中應該有不少黑幕,而他承認自己曾經是推波助瀾者——不少學者、專家往往會以職業工作為借口,不承認或不願意承認自己曾經對那些邪惡的事業起過這樣的作用。他因此而懷疑自己作為「眼睛」的人生毫無意義,最終陷入精神上的長久孤獨。

不過,或許澤裏的例子對於即將走出校門的藝術畢業生來說觸動不會很大,因為要爬到能夠接近高層的地位才能推波助瀾、同流合汙,但這也是很卷的。甚至搞不好的話,澤裏的懺悔還會成為反面的「勵誌」故事,好在現在似乎他們對所有的「勵誌」故事都越來越麻木了。倒是科斯塔馬尼亞自己的故事比較接地氣,他說自己由於沒有上升到澤裏那種身處塔尖的地位,因而也沒有那種悲觀,而在他的內心深處對藝術史的熱情實在太濃烈了,因而不願在其余的領域度過一生。但是他也一直在詢問自己對社會有何貢獻,答案是作為博物館館長,有責任深入監獄、醫院、貧困社區等場所去接觸公眾,去發揮博物館的教育作用(184頁)。應該說,這一條「鑒畫師之路」是踏實的而且是有真正意義的。

回到「眼睛」的故事。我們可能很少因為在圖片中看到一雙眼睛而聯想到這雙眼睛曾經看到過什麽而驚異乃至震驚,羅蘭·巴特卻有過這樣的經驗和描述,他在【明室】開篇的第一句話就是:有一天偶然看到拿破侖最小的弟弟熱羅姆的一張攝於1852年的照片,「我當時十分震驚,想到‘我看到了一雙曾經看到過拿破侖皇帝的眼睛!’這種震驚的感覺我日後再也不曾有過」。他和人說起這種震驚之情,可是沒人能夠理解。巴特的這種感覺很酷,移用在科斯塔馬尼亞的「眼睛故事」之中,我們更有理由感到驚異和震驚:這一小群人的眼睛不但曾經看到過而且鑒定了那麽多我們熟悉的世界名畫!

優秀的鑒畫師本身就被稱為「眼睛」。這雙「眼睛」是神奇的:當他們站在一幅作品面前,目光掃過每一個細節,就已經在電光石火間明白了一切:作品的作者、歷史、繪畫技巧、藝術價值以及畫家想要表達的思想(第2頁);這雙「眼睛」也是偉大的:如果一件偉大的藝術品在歷史中被人遺忘,落滿了世紀的塵埃,這雙眼睛卻認出了它的光華,使它重新被珍重地館藏,「我們就說,這是一次偉大的發現」(第3頁);這雙「眼睛」更是真誠而坦白的:「我們作為鑒畫師,作為‘眼睛’,一定要有摒棄自己虛榮心的意識。虛榮心是鑒畫領域的大敵,只有真誠與坦白,才能使自己在鑒畫時保持公正的態度。」(189頁)這就是「眼睛」的光榮與夢想,因此作者給「眼睛」下的定義非同凡響:「我所定義的‘眼睛’,明辨的是審美、是歷史、是畫作與雕像,明辨的更是哲學、是誠懇之態度、是光芒萬丈的美德。」(同上)

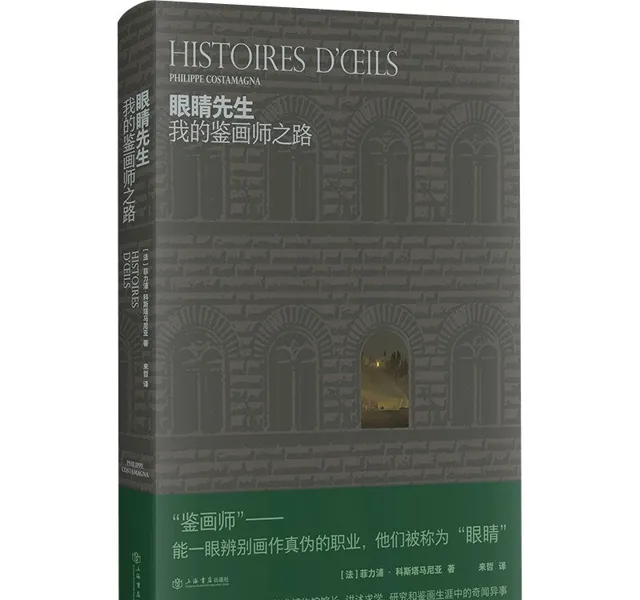

說到「眼睛」中的審美、歷史和光芒,有評論者對該中譯本封面設計的評述是:凹凸質感的護封就像具有歷史感的磚墻,窗戶的鏤空設計中露出內封的自然風景;設計師的靈感來自書中一段描寫:「窗邊流著太陽的光芒,大廳裏有一種悠長的安靜……我們的目光忽然同時停在了廊廳盡頭的一幅畫上。我至今仍然記得這束光,它像瓷器的光澤一樣柔軟,卻並不是瓷器的冷色,而是暖的、熱的、使人向往的金色。」(第6頁)還應該補充說,在內封上那幅很小的風景畫上,山上的建築閃耀著的燈光正是「暖的、熱的、使人向往的金色」,雖然只是很小的一丁點,但是與灰黑色的護封形成強烈反差。那是「眼睛先生」要終生探尋的光。

對於「歷史」與「光」的敏感與感動是在「眼睛」中自然流淌出來的。當作者與藝術史家卡爾羅來到尼斯市立美術館的時候,首先感受到的是在暖和的風的吹拂之下,「建築的每一個細節都在描繪著曾經的美好時代」,指的是在普法戰爭與一次大戰之間的那段法國文藝事業極為繁榮的時期,甚至想到了美國作家史葛·菲斯傑拉德的小說【夜色溫柔】。走進美術館大廳之後,看到地板上鑲嵌的大理石的框邊,感到「因著時光流逝,地板上石頭的光芒都是謙遜而內斂的」(第5-6頁)。這是「眼睛」在繪畫作品之外的另一種「看」,是「心靈之眼」在引領著「肉體之眼」前行。

這一次的尼斯美術館之行講述了科斯塔馬尼亞作為「眼睛」的光榮與夢想。他和藝術史家卡爾羅同時被展廳盡頭的一幅畫吸引住了,那是十六世紀佛羅倫斯畫家阿紐洛·布龍齊諾(Bronzino,Agnolo di Cosimo ,1503-1572)1540年所作的【十字架上的耶穌】,這幅畫原為佛羅倫斯的名門潘賈提斯家族所有。畫面上很仔細地描繪了耶穌被釘在十字架上的身體:輕微地彎曲著的右腿上一顆釘子正釘在他的腳上,極為真實的描繪令站在這幅畫作前的觀賞者似乎能感受到疼痛;雙頰深陷、顴骨突起、眼眶周圍的顏色如烏雲,說明了所經歷的折磨苦楚。「最後我們將目光凝聚在他的臉上,他低著頭,有一種苦楚卻堅強的力量。他的頭發卷曲著垂到肩膀上,那裏正散發著玉石一樣潔凈的光澤。」(第7頁)如果只是根據喬爾喬·瓦沙利(Giorgio Vasari,1511-1574)的描述,想象中的這幅【十字架上的耶穌】應該是宏偉而真實;假如根據關於布龍齊諾的繪畫風格的歷史記載,那麽想象中的這幅畫應該精致而繁復。「但此時我們站在畫前,卻發現它其實是我們未曾想象過的簡單。它的構造、色調、裝飾、氣氛,都是簡單和純粹的,這反而使它更具有引人思考的深度。」(第8-9頁)這個有關「深度」的問題意識來自在「觀看」中產生的對藝術史界一直以來關於布龍齊諾的刻板印象——宮廷畫家、畫作中的宮廷元素、極具富足感的修飾等——的懷疑與反思:「在過去我們很少評價他作品的深度,我們稱他為‘矯飾主義’畫家,我們關註他畫作中精細、華麗的效果,卻或有或無地忽略他想要表達的情緒。但【十字架上的耶穌】不一樣。這幅畫沒有任何多余的裝飾,沒有任何華麗的技巧,它清冷而深刻。它使我們有感同身受的痛苦,使我們有沈默凝神的莊重。此時站在布龍齊諾的【十字架上的耶穌】前,我不禁開始思考,是否之前忽視了宮廷畫家所具備的藝術深度和同情心?」(第9頁)作為藝術史家,科斯塔馬尼亞首先想到的是瓦沙利曾在他寫的【藝苑名人傳】中提過他,感覺到瓦沙利可能是由於與布龍齊諾同為同時代的畫家而或多或少地貶低布龍齊諾的繪畫技藝。由此想到很多藝術史學家對那個時代宮廷畫家們的思想格局都有一種懷疑,「但這些懷疑都是偏見。對於16世紀意大利宮廷畫家的偏見,可能在過去使我們錯誤理解了許多畫作。這幅【十字架上的耶穌】使我的偏見趨向於消除」(10頁)。科斯塔馬尼亞同時想到這幅畫是為在佛羅倫斯從事銀行業的潘賈提斯家族所作的,該家族支持當時德國神學家馬丁·路德的宗教改革運動,因此他提出的問題是:「難道布龍齊諾不正是在透過畫面中的簡潔與深刻,而宣揚宗教改革運動中的‘因信稱義’嗎?布龍齊諾本身也是信教者,由此看來,他也在透過藝術創作來推行自己對於政治和宗教問題的思考。他並不只是思想淺薄的宮廷畫家,他具備一位偉大藝術家的社會責任感和深層思考。」(11頁)雖然在這裏沒有展開更深入、豐富的論述,但是作者的視角和研究方法顯然是屬於歷史語境主義的,是要力圖回到雇主與畫家本人所處的歷史語境之中來認識和揭示布龍齊諾作品中蘊含的思想。而且進而從布龍齊諾想到當時的其他宮廷畫家,提出「是不是我們可以嘗試將偏見放在一旁,重新以清明的眼光看待16世紀的意大利宮廷畫家?我與卡爾羅分享了這一觀點。我明確地看到卡爾羅的眼中發出光芒。透過這幅畫,我們似乎找到了一塊藝術史中遺失的拼圖。」(11頁)科斯塔馬尼亞認為,「對於鑒畫師來說,意義深刻的‘發現’並不只是發現一幅價值連城的畫作,而是發現一些被我們忽略的歷史,得到一些珍貴的思考,補充一些藝術史的定義。這幅【十字架上的耶穌】正是如此。對我們來說,意義深刻的並不是這幅畫作本身,而是它帶來的有關於布龍齊諾和16世紀意大利宮廷畫家的思考,它補充了我們的見解,消除了一些偏見。」(11頁)這是鑒畫師的專業生涯中的光榮時刻,事實證明,那雙「眼睛」並非僅僅能夠辨別真偽,同時也能夠為重新書寫藝術史和歷史的宏大敘事作出重要貢獻。

這個故事還沒有結束。當他們將關於布龍齊諾的【十字架上的耶穌】的新看法告知藝術史家同行之後,大家幾乎完全同意這是一幅意義深刻的畫作。問題是這種重新評價是否屬於「發現」呢?有不同意見,因為本來這幅畫就是在美術館中收藏和展出的,怎麽能算作是「發現」呢?科斯塔馬尼亞講述了1965年三位法國最著名的藝術史學家策劃的一次十六世紀歐洲藝術展覽,在這次展覽中【十字架上的耶穌】在眾多展品中毫不起眼、默默無聞,未曾引起任何關註。於是他問道:「如果我和卡爾羅重新帶給了它應有的關註,重新發掘了它在藝術史中的地位,重新定義了它的價值,難道這不正是‘發現’的意義所在嗎?我想答案是明確的,我始終為此感到驕傲並充滿熱情。」(13頁)這當然是對的,藝術史家的「發現」與鑒畫師的「發現」完全可以具有同等重要的意義。這對於通常會在專業的鑒定家面前難免感到有些自卑的藝術史家來說,可能也是一種安慰和激勵吧。

更重要的是,科斯塔馬尼亞透過藝術史家皮埃爾·豪森博格(Pierre Rosenberg)——他是那次策展的三位藝術史家之一——的反思闡釋了「眼睛」所受到的時代制約問題:「他說每個‘眼睛’都有自己的時代,其實不僅僅是鑒畫師,每個人也是。我們身處自己當下的時代,得到這個時代的開闊,也同時經歷這個時代的狹隘。我們不僅僅是我們自己,同時還是被時間與空間所限制和定義的自己。從鑒畫師這個行業來說,如果你身處的時代正堅信某個觀點,並意識不到這觀點其實是偏見,那你其實很難把自己從這個觀點中抽離出來,如同嬰孩一樣單純地鑒賞一幅作品。」(14-15頁)其實這正是與歷史語境主義作為研究方法相對的另一種同時存在的語境,即研究者語境,每個研究者必定會受到時代、文化、知識結構、立場觀點等因素的制約。正是這種研究者語境制約著是否有重返歷史語境的自覺意識,以及究竟是重返真實的歷史語境還是為了維護主流敘事而虛構出一種扭曲的、充滿遮蔽性的「歷史語境」。在我們的歷史影像學研究中,「被遮蔽的眼睛」更多指向研究者面對影像時產生的認知盲區,其原因主要產生於研究者所處的歷史語境、自身的知識結構和學術偏向等因素。

最後應該談談作為「眼睛」的罪惡感問題。前面所講的費德裏科·澤裏在自我反思中懷疑自己的人生意義,他最後在孤獨中完成了自己的救贖。但是有許多鑒畫師顯然不是這樣,第十章「鑒畫師之警示」揭穿了這個行業中的罪惡感。由於金錢的誘惑實在是太大了,像貝倫森、隆吉和澤裏這些最著名的權威鑒畫師都與經銷商們、收藏家們保持密切的關系。「他們作為‘眼睛’,是藝術史學家中最富有的一個族群。他們的銀行裏裝滿了傭金,住在寬闊、豪華的別墅內,來往的都是社會名流,他們的形象已經不太像是專註的學者,反而像商人。那時候,如果一個經銷商對買家說,‘您看,我有一封羅伯托·隆吉的鑒定信’,買家就會百分百相信,並毫不猶豫地支付極高的價格。」(164-165頁)這讓我想起多年前聽過的一個傳聞:凡是求某位很著名的權威書畫鑒定家的買家或賣家都知道一個秘密,那就是身上要帶著幾個大信封,聽他老人家講到要緊處的時候就要馬上選出一個「內容」合適的信封遞過去。

但是,鑒畫師又不可能不與賣家、買家和資本家打交道,因此作者這樣告誡同行:「作為鑒畫師,我們務必要極為謹慎地維護自己的心態。務必要腳踏實地地研究和鑒畫,不能持有一夜暴富的想法。如果我們心態穩定了,面對豐厚的誘惑能心如止水了,那麽我們再去處理與經銷商、資本家們的關系時,就會容易很多。」(166-167頁)當然非常正確,問題是正如作者所講的:「人世間金錢的誘惑是如此巨大,我們怎麽能期冀所有的鑒畫師都心態穩定、面對誘惑心如止水呢?即使是鑒畫師三賢,貝倫森、隆吉、澤裏,也都與資本家們關系密切,我們又怎麽能期冀今天的鑒畫師們是清廉如水的聖人呢?」(168頁)

因此,我們在贊譽「眼睛」的光榮與夢想的同時,還要警惕那種在「眼睛」中滋生的罪惡感。可惜的是,在我的閱讀印象中,我們的書畫鑒定家似乎很少談論後一種「眼睛」。科斯塔馬尼亞引述的那句俗話說:「……或眼中邪惡忽縱橫,或眼中光芒如美德。」最後他說:「我們在各自的眼中看到各自關註的事物、各自經過的人生。」這也是對藝術史家和鑒定家的「眼睛」的評判。