鄭孝胥主張「楷隸相參」,但在他的隸書作品中,楷化的痕跡和草率之處使得其隸書難以達到高古的境界。沈曾植在【海日樓論書】中提到:「楷之生動,多取於行。篆之生動,多取於隸。隸者,篆之行也。篆參隸勢而姿生,隸參楷勢而姿生,此通乎今以為變也。」沈曾植的這一理論見解與鄭孝胥的隸書實踐相吻合,即隸書參以楷書的筆勢而生姿,但這實際上也意味著難以回到高古的狀態。

在鄭孝胥的隸書學習過程中,早期受到了鄧石如和吳讓之的影響。然而,隨後他認為鄧、吳的書法過於世俗,於是轉而學習何紹基的隸書。

光緒十七年(1891)【日記】雲:

詣秋樵坐,就案頭臨【乙瑛】二紙。因論本朝隸書,余以為能中碑版者只未谷,頑伯雖有偏惡處,而其行法熟、自信堅,故下筆無依違周章之狀,其余皆遊戲臨摹之技耳,未能自作書也。黃小松結體甚備而意興不作,何子貞用筆殊壯而間架多疏。秋樵深然之。

二十世紀初期,大量秦漢簡牘面世,埋藏千年的古代遺跡對學界、書法界有重大意義。羅振玉、王國維以此編為【流沙墜簡】,而研究方向在於學術考訂,並無書寫實踐。鄭孝胥卻能以此入書,據為運用。張謙【抉微】雲:「隱居海上以後,於漢碑臨寫尤勤,墨本之外,兼取【流沙墜簡】之法,用筆超絕。」【日記】亦載:

楊壽彤來談,以【流沙墜簡】借余觀之。(1915年1月28日)

羅叔蘊贈【流沙墜簡】三冊。(1915年3月21日)

為商業中學作字數紙,臨【流沙墜簡】,頗有新意。(1916年12月20日)

有求書【流沙墜簡】者,為作兩小幅。(1918年6月18日)

秦漢簡牘的面世確實對20世紀的書法界產生了重要影響。這些新材料的出土為書法風格的多重探索提供了客觀的刺激,同時也為研究文字的演變與發展提供了重要的輔證。

秦漢簡牘是古代書信、公文、法律文書等用簡牘書寫的文獻,它們反映了當時社會生活的各個方面。這些簡牘上的文字,由於書寫工具和材料的限制,往往呈現出自然、隨意、生動的特點,與傳統的碑刻、墨跡等書法作品相比,具有獨特的藝術魅力。

在20世紀,隨著考古學的興起和科學技術的發展,大量秦漢簡牘被發現和整理。這些新材料的出土,為書法家提供了新的靈感和借鑒,促使他們探索和嘗試新的書法風格。同時,這些簡牘上的文字也為研究漢字的演變和發展提供了直接的證據,使得研究者能夠更加準確地了解和復原古代書法的風格和特點。

鄭孝胥【題莊蘩詩女士楷隸陶詩序】雲:

自流沙墜簡出,書法之秘盡洩,使有人發明標舉,俾學者皆可循之以得其徑轍,則書學之復古,可操劵而待也。其文隸最多,楷次之,草又次之,然細勘之,楷即隸也,草亦隸也。(中略)然則不能隸書者,其楷,其草理不能工,試證之流沙墜簡而可見矣。

簡牘的意義不僅在於為書法藝術提供了新的資源和靈感,還在於它們對於研究漢碑隸書具有重要的輔助作用。簡牘上的隸書往往更為直接、自然,沒有碑刻隸書那樣經過刻意雕琢和修飾,因此它們為研究隸書的起源和演變提供了重要的線索。

正如鄭孝胥所言,「墨本摩挲疑莫釋,一玩墜簡如生擒。」這句話表達了鄭孝胥對簡牘隸書的珍視和對傳統隸書學習的反思。他在當時的書界被視為先驅探路者,因為他不僅臨摹漢碑,還偶爾嘗試臨摹參照簡牘。然而,由於當時對於新材料的臨寫方法和研究投入並不多,簡牘的臨寫往往還是采用復制臨寫漢碑的方法,沒有完全發揮簡牘隸書的價值。

鄭孝胥的這種探索和嘗試,盡管在當時並未形成廣泛的影響,但他的實踐和思考對於後來的書法家在處理新材料時的創作和理論發展有著重要的啟發作用。簡牘隸書的臨寫和研究的不足,也成為了後來書法家們在處理新材料時需要克服和探索的課題。

當時人對於鄭孝胥隸書的褒貶評價多不同,張謙【抉微】雲:

世人識先生隸法者甚少,故毀譽參半。譽之者曰:「此鄭氏隸書也。」毀之者曰:「此私心杜撰也。」噫!均非真知先生者也。先生於漢碑墨本每懷疑問,遂毅然遠師漢人漆簡,孤行獨往。雖博如羅雪堂尤未見實行之。

其他對鄭孝胥隸書的評價:

先生隸書為四體之冠,其真行即得力於此。先生十余齡,即從其叔祖虞臣先生習隸。虞臣先生善篆隸,為閩中名宿。先生三十六歲時為江寧胡煦齋作【白下愚園集】及【偶意詩草】二簽隸書,出入【禮器】、【史晨】,用筆峻澀,樸秀兼至,不同流俗。

隸書臨西嶽【華山碑】、【張遷碑】,也很有氣魄。

隸書自童齔時,即從其叔祖虞臣學習。虞臣固閩中名宿也。當築室海上時,臨漢碑殊勤,墨本之外,兼取流沙墜簡之法,且主楷隸相參,乃以相參之法臨【廣武將軍碑】,真能獨傳神髓。當時沈寐叟、李梅庵、曾農髯輩與之往還,見而自嘆弗如。

……惜變化太少,又不能為篆隸耳。

在評價前人的藝術水準時,我們不僅要參考當時的評價,還要將作品放在更廣闊的時代背景中進行全面的客觀考察。張謙對鄭孝胥的評價可能存在過譽之嫌,這是因為在書法史上,對於篆、隸書的品評,始終以「風雅正宗」為評騭準則,其次是「變風變雅」,而對於後代書家的個性評價則以「楚調自歌,不謬風雅」為標準。

鄭孝胥對隸書的認識屬於「風雅正宗」,主要以東漢經典八分書為主要取法物件。然而,清代隸書名家的評價中,鄭孝胥有自己的觀點,這表明他對當時流行的隸書風格持有批判性的態度。值得註意的是,鄭孝胥的隸書在「意與古會」與「紹式時人」兩個不同層面的學習上存在一定的矛盾性。盡管他對時風和流行有批判性的借鑒,但時風對鄭孝胥的影響要大於經典。可以說,鄭孝胥的隸書是在清代時流的基礎上向經典學習探索的,這種學習方法在書法史上並不少見。

由於範本的稀缺和書法親授性的特點,古代書家開始直接學習的物件幾乎都是同時代的老師和名家。清代碑學興起以來,並沒有改變這種狀況,反而對時人流風的借鑒更加廣泛。這是因為尚碑和書寫篆隸在當時還屬於新鮮事物,許多問題在書法史上並沒有太多可以參考借鑒的樣式。鄭孝胥之前的清代名家對這些問題有過探索與實踐,因此向相近的時人名家借鑒取法成為了主要的途徑。

清代出現的長鋒羊毫毛筆在客觀上為篆隸書提供了器用層面的輔助,以鋪毫偏側之筆寫隸書,見於鄧石如、金農等家,雖然可以使隸書結體茂密、適合書寫大字,但與漢隸古法迥異。這種時風對鄭孝胥的影響難以避免。

綜上所述,清代時風的影響因素在鄭孝胥的隸書中占據了主要地位,導致整體格調並不高,這正是他「不謬風雅」個性的缺陷。鄭孝胥的隸書雖然有其獨特之處,但在傳統和時風之間存在著矛盾和不足,這也是清代書家在探索篆隸書時普遍面臨的問題。

(三)遊於鄧吳:篆書

檢閱鄭氏【日記】可知,早年就習篆書,並對【說文解字】有涉獵。光緒八年(1882)至九年(1883)【日記】載:

晨,為人作篆二紙。(1882年8月8日)

添數卷訖,芷舅復屬書宣紙四幅,為篆【嶧山碑】應之。(1882年9月11日)

葉元恭邀飲。本約午局,既往,無一至者。主人倩書匾額,為作四篆。(1882年10月9日)

元恭攜紙索篆,並以八舅翁命,致贐於余。(1883年5月1日)

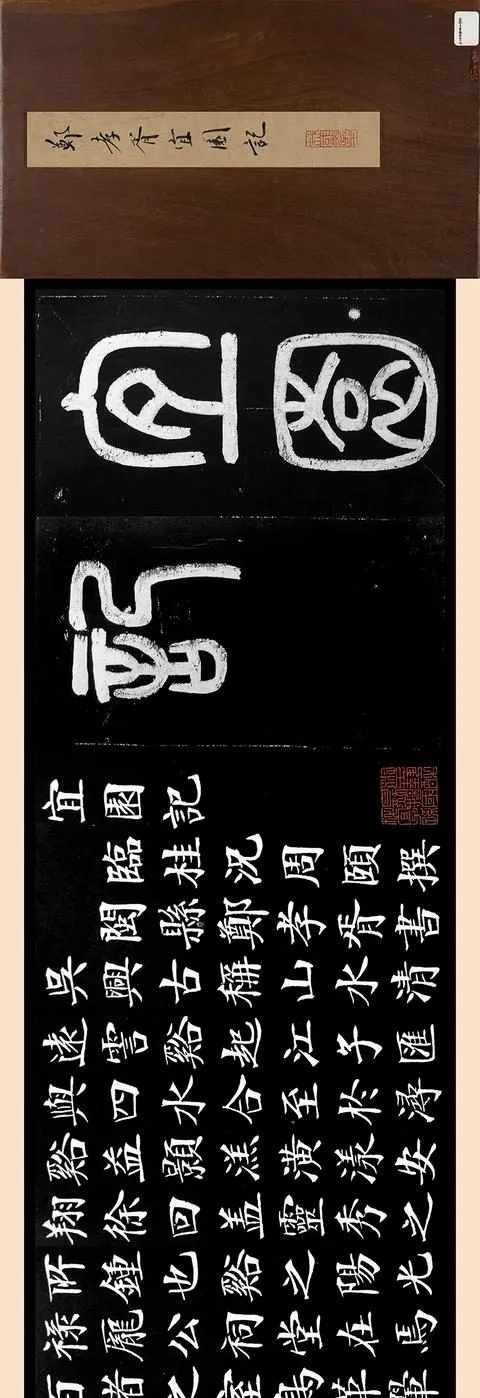

又為葉氏篆「桂園」二字。(1883年5月8日)

在鄭孝胥的藝術生涯中,他的篆書作品相對較少,但從記載來看,他的篆書主要取法於【嶧山碑】一類玉箸篆。玉箸篆是古代篆書的一種,特點是筆勢流暢,字形秀麗,風格高雅。鄭孝胥的篆書在繼承了這一傳統風格的基礎上,又融入了何紹基、鄧石如、吳讓之一派的特點。

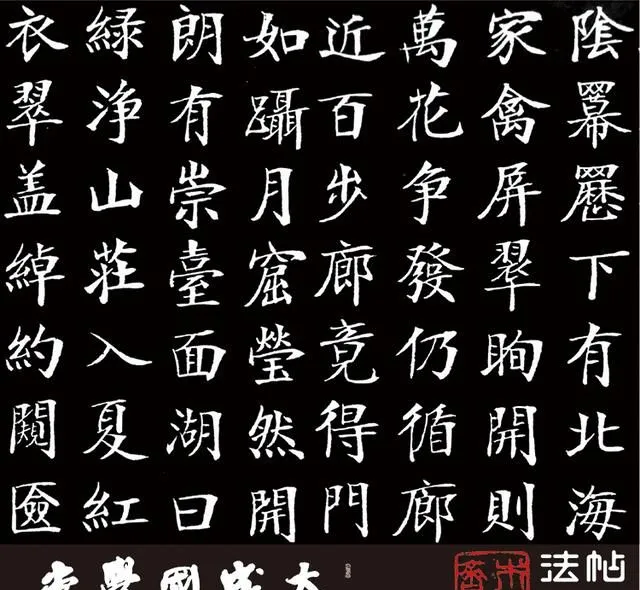

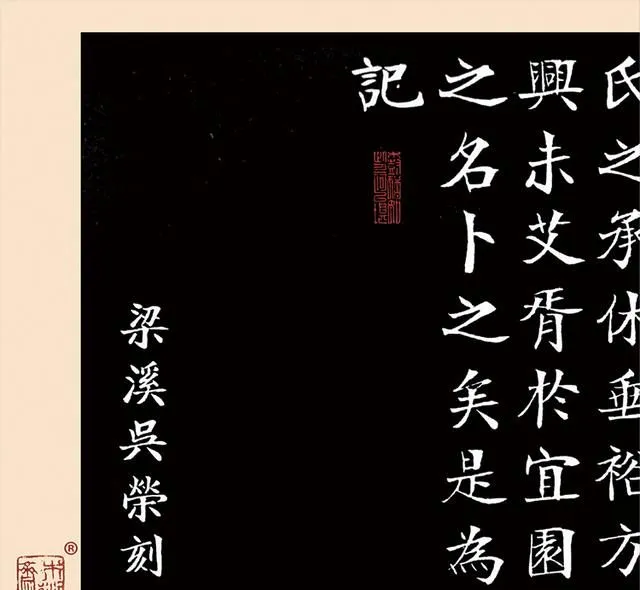

我們將【鄭孝胥宜園記】精確復制,作為極其重要的「法帖3.0」藏本以饗書友!請註意,「法帖3.0」出品是原汁原味、無限接近原件超精復制品,不是網上通行的嚴重調色的低精度圖片印刷形態!