您怎麽開始學畫的?

初中畢業,我自己跑去考湖北藝術學院附中,考取後一直到大學讀了八年,那時候覺得以後肯定是當畫家的。結果1965年大學一畢業就被出版社要去了。在出版社只能當編輯,一年後又趕上了十年「文革」,當時覺得離畫畫的路越來越遙遠,畫畫的東西都不知道哪兒去了。

1977年的時候,各地選拔工農兵畫家的作品參加建軍50周年的大展。我得知訊息後,連夜畫了個小草圖送去,後來入選了。等到參加實地創作通知所屬單位時,出版社的領導強硬地拒絕了:「一個做編輯的天天想著畫畫,這麽不務正業是要幹什麽?」我在單位天天吵,領導被我煩到不行只好放人了。

等我去了創作地,其他人都畫了半個月,而我連調色盤上顏料怎麽排列都要看別人的。硬著頭皮畫了幾天才算恢復了狀態,半個月後畫出一張畫來,就是【解放區的天】。那是我在大學畢業十二年後畫的唯一一張畫,而且是以業余作者的身份去畫的。

解放區的天

布面油畫,80×178cm,1977年

黃河船夫

布面油畫,140×381cm,1981年

您在武漢時候,武漢的藝術氣氛是什麽樣的?

上世紀70年代,武漢在藝術上並非最活躍的地區,但進入80年代後、湖北藝術界的這些人都很努力,彭德、方少華、魏光慶、石沖、傅中望、冷軍、楊國辛、石磊、曾凡誌、馬六明當時都在武漢生活和從事創作,90年代的「湖北波普」在國內也產生過很大的反響。王廣義、舒群、任戩都來到武漢工作,黃永砯也在聯系調往湖北畫院,當時在杭州的張培力也想過來武漢。我還曾試著把當時並未認識的張曉剛調到湖北美院來,後來聽說他回到四川美院就作罷。

1989年

魏光慶、尚揚、方少華

1991年

尚揚、楊國辛、石沖、魏光慶、曾梵誌、馬六明、石磊等人在湖北美術院。 ( 攝影方少華)

1993年

尚揚與栗憲庭、王廣義在「後89中國新藝術展」開幕前。

(攝影廖雯)

在出版社工作時,領導看我這人群眾關系好,沒野心,就特意栽培我,想讓我當領導,我十分抗拒,便透過考取研究生逃出了出版社,豈料到了湖北美術學院,從1985年到1989年,湖北省委和高教部門的領導連續五年找我談話,讓我出任湖北美術學院院長,我一直拒絕,結果在1989年4月底未經我同意,直接任命了。但是,到6月下旬我被免去所有職務,結果湖北美院便有了一位只當了56天的院長。

也算因禍得福吧,後來從院長滾下來之後的兩年,偏偏是我畫畫最多最好的時候,也是我作品的轉型期。

談談對您產生過影響的一些事?

這要說回到1960年,我上大學的時候。蘇聯社會主義現實主義藝術教育統治著中國的藝術高等教育,那時也是三年困難時期,上課可以聽到同學肚子叫的聲音。但1961年是我畫得最多的時候,特別勤奮,思維也活躍。我和最要好的同學查世銘、徐公度、唐明松、陳川每個星期天都要過江到漢口交通路外文書店看畫冊(只有俄文畫冊),以及去古舊書店淘非常便宜的舊書和古籍,這是我們在當年獲取知識的重要來源,也是我們最重要的精神享受。

大風景 診斷之三

布面油畫,193×153cm,1994年

大風景 診斷之四

布面油畫,170×200cm,1995年

1961年的一個星期天,我和版畫專業的同學陳川(後來在山東美術館當館長)在外文書店用兩人湊起來的幾分錢買到一本蘇聯出版的舊書,發現裏面印有塔特林的【第三國際紀念碑】和幾幅讓我們特別喜愛的圖片,晚上回到學校畫室,我們給書裏的每張圖片都做了編號,大概有20多張,然後開始猜拳,贏了的人可以先挑選自己喜歡的圖片。挑完之後我們把書拆開,泡進裝水的臉盆裏,再小心翼翼地把正反兩面剝開,因為書是正反面印的,各自將自己猜拳贏得的那一摞圖片,用漿糊再給它們重新裱起來,做成自己的畫冊。那天就這樣搞了一晚上。【第三國際紀念碑】,被陳川贏走了。但是我得到了塔特林的肖像,一頭亞麻色的頭發,叼著煙,很兇狠地看著前方,太酷了!

為什麽這麽激動呢?因為在這本書裏面我們看到了一件完全有別於前蘇聯的前衛藝術。那天我們認識了塔特林和他的【第三國際紀念碑】!20世紀20年代,這件雕塑在那時無疑是世界最前衛的。而在封閉的60年代的中國美術院校卻少有學生具備這種認識。

1993年我第一次出國去歐洲,在德國西部的埃森博物館塔特林的個展上看到了【第三國際紀念碑】的實物,十分激動。但是這個展覽也給我很大的警示,由於沒有離開前蘇聯體制,塔特林晚期的作品又回到了巡回展覽畫派的作風,他早年的藝術先鋒性被完全毀掉。這讓我特別警醒,如果不自覺就會成為悲劇。

您的作品很當代但仍能看到很重的中國文人氣。

這也是我這些年想得最多的問題。一個人所有的思考,在作品上都能得到體現 。世界已有的和正進行的當代化影響著我們。只要立足於當代,加之前瞻和敏銳,那麽文化深處的某些東西,運用起來會更加方便和熟悉。

壞山水-2

布面綜合材料,122cm×436cm,2018年

剩山圖-2

布面綜合材料,306cm×683.6cm×8cm,2014年

剩山圖-6

布面綜合材料,205cm×460cm,2014年

您怎麽看待傳統的中國畫?

我從小記憶力就好,看畫的時候可以把每個細節都記在心裏頭,就像是在心裏把看到的內容和感受像煮菜煮飯一樣把它煮爛,才能真正消化成跟自己有關的東西。

說回到看待古代畫家的方式。沈浸在觀看細節的時候,我會感到自己的思想也在畫面上遊走,慢慢眼神沒有了焦點變得渙散,心裏開始思考。對中國人來說,審美可能是一個有點兒說不清道不明的東西,或常常被稱作「氣韻」,氣慢慢在你身體裏面遊走。 中國人愛講打通任督二脈,進入丹田裏去。這種「氣」一經生成,便由不得你,並在隨時隨處影響著你。

您創作很多風景為題的作品,來源是什麽?

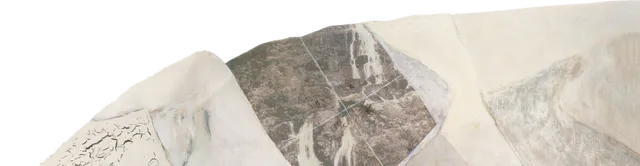

那是在20世紀90年代初期的時候,我真切地感受到中國社會在發生變化,是什麽變化我搞不清楚。但是我覺得整個社會當時很忙碌,人心在浮動。

診斷-3

193×153cm,布面油畫,1994年

診斷-6

193×153.3cm. 1994年

董其昌計劃-12

布面綜合材料,2008年

是傳統走向崩壞的感覺嗎?

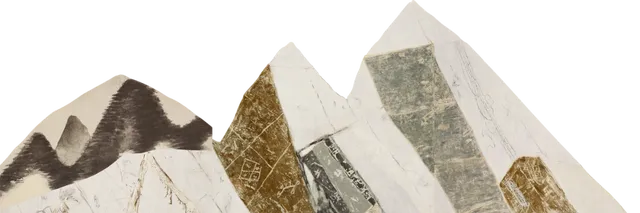

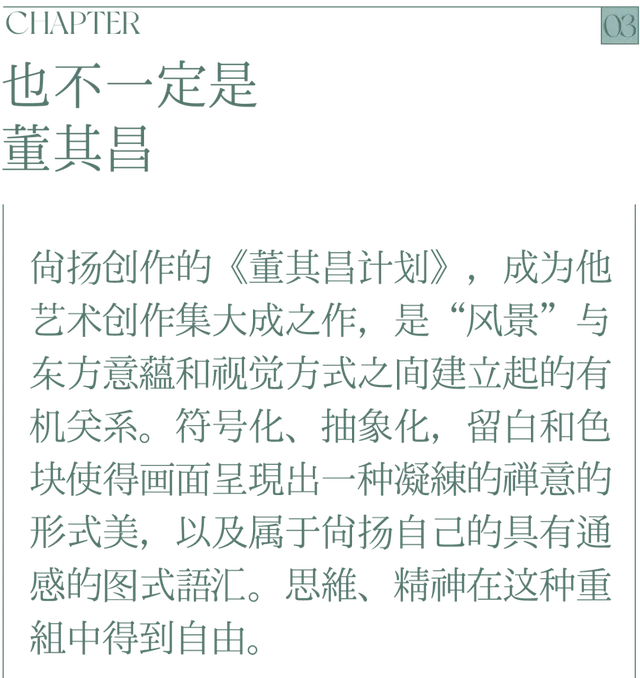

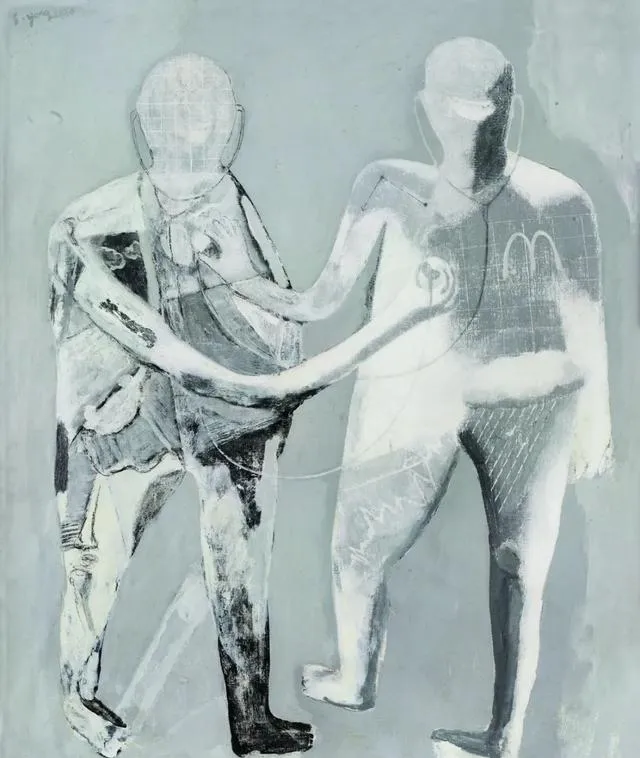

我始終希望周遭是朝向一個良性有序的方向而去,我畫【大風景】是基於這個動機。周圍的活力所帶來的,是可以改造社會環境,改變人的生存。所以我從【大風景】開始,創作【冊頁】【日記】記錄風景的無序化,朝向不適於人的生存方向的改變。到北京後又開始【董其昌計劃】【剩山圖】【剩水圖】等等,本質上都是一些「壞」山水。

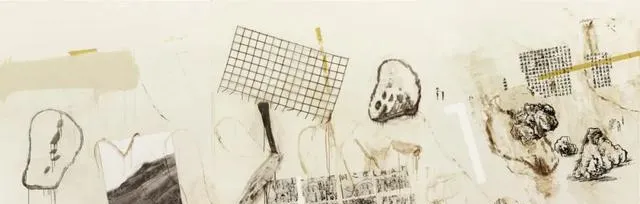

大冊頁-補石

布面綜合材料,216cm×546cm,2009-2013年

壞山水-1

布面綜合材料,193cm×666cmx12cm,

2017年-2022年

【董其昌計劃】是我作品中的一個系列,這題目是我在創作這一系列作品時信手拈來的。但董其昌不是我最喜歡的中國畫家。我最喜歡的是範寬、董源,倪雲林我也喜歡。這些人慢慢成為一個整體的「氣韻」進入到我的審美中。

人物畫家我喜歡顧愷之,【女史箴圖】裏的造型和線的表達已經到了極致,那些勾畫點染,在經過時間,經過我的記憶後,那些痕跡在我心裏烙下了磨滅不了的銘印。這些銘印不全是原作上的東西。它跟其他關於繪畫的記憶融於一體,也內化成我的思慮和趣味。

浴竹圖-3

竹、鋼、樹-脂,109.8cm×66cm×12.8cm,2014年

剩水圖-1

布面綜合材料-現成品及多媒體裝置,253cm×852cm,其余尺寸多變,2015年

浴竹圖-2

布面瀝青、泥土、竹、鐵,253cm×720cm×16cm,2014年

我父親是畫國畫的,我小時候他常給我講一些古代賢人的故事,從那時起,我都真正聽進心裏去了。他給我看【采薇圖】,講伯夷、叔齊拒絕當周朝的官,在山裏吃野菜活活餓死的故事;講寒食節的來歷:介子推追隨公子重耳流亡十九年,待重耳成為晉文公後,介子推與母親歸隱綿山,晉文公為了迫其出山出仕,下令放火燒山,介子推與母親拒不出山最終被火焚於綿山。

我覺得從小受到的這種教化非常重要,每個人的經歷與際遇也不一樣,不是說一定就會成為什麽樣的人。這些士人精神會滲透到我心裏去,慢慢就會成為自己的性格或人生。

再說個題外話,我本來的名字叫尚能權,我是能字輩的,小時候被起了名字叫能權,實在不想自己名字跟權力有什麽關系,大學畢業後改成尚揚,所以我當不了官也是必然的。

白內障

綜合材料,173cm×265cm,2018年

白內障-山1

綜合材料, 309cm×548cm×15cm,2018年

那您覺得藝術對社會有作用嗎?

我對藝術的看法,不是那麽積極的。看到有些人說藝術很了不起,我並不完全茍同。藝術不能做什麽大事情,它只能往深處慢慢滲透。它救不了急,解決不了大問題。比如俄烏沖突,藝術能遏止戰爭嗎?做不到啊!

但是,藝術長期潛移默化地改造人,改變人的心靈,這是比及時解決實際問題的作用還要大的,所以其實無用之用是大用。 但在短時期裏,做藝術家能夠起什麽作用,我還是比較悲觀。希望藝術家能認識到這一點,做些自己力所能及的、有用的事。

許多文章中,您的朋友們都寫到喜歡聽您講笑話?

是的,因為我喜歡記住一些好玩好笑的事,很多是一些真人真事,只要想起來,就想笑。後來就講出來,讓親人朋友們高興。因為這些,我內心總是高興的。別人說我看著還年輕,可能是這個緣故吧!

其實我小時候非常老實內向,後來開始慢慢鍛煉表達說話,結果成了一個一到人多的場合就被要求講笑話的人。

原來武漢的一幫朋友說過,要給我出一個講笑話的集子,這些朋友,如張誌揚、陳家琪、萌萌、鄧曉芒、易中天、彭德、肖帆等。後來又說光出集子還不夠,得錄像,要買攝影機。當時是20世紀80年代,各種機器都貴得要死,我心裏笑著想,這幫窮哥們為了給我錄笑話集還想買攝影機,這又是一個笑話。

白內障, 保鮮 布面綜合材料,131cm×251cm×19cm×2,2019年

講的較多的是【墻上的字】。

1970年秋,出版社派我去宜昌出差,住在三峽邊的一個旅社裏。那天下午外面一直下雨,旅館裏頭又臟又臭,我在房間裏躺著翻來覆去,面壁和衣而臥,見面前墻上寫滿了字。怎麽會這麽多字?原來是一首詩引起的。

這首詩寫的是:「今日來遊宜昌城,美麗風光很宜人,明日再遊宜昌城,不像今天這麽辛苦。 」這水平也敢墻上題詩!有人拿一個明顯不同的筆,給他改了一下:「今日來遊宜昌城,絢麗風光多宜人,明日再遊宜昌府,不像今天這般苦。」字改得龍飛鳳舞,確實比原來強多了。

後來另外一支筆在他倆外邊畫了個圈圈,很嚴厲地寫道:「請不要在墻上亂畫!」接著有個畫的空心箭頭就指向它:「你不也在墻上亂畫嗎?!」這下好,後面又一個人就箭頭指著前頭這個人的留言,寫道:「說別人,你自己呢?」慢慢越寫越多了。眼看一面墻都寫不下了,有一個很認真的筆跡寫道:「同誌們,我看可以到此為止了!好端端一面墻壁,被你們畫得亂七八糟,於心何忍!同誌們!同誌們!墻壁是公共財產,請大家愛護,請大家一定要愛護,再不要寫下去了!」後邊一個忍無可忍的筆跡畫了一個大大的圈,寫道:「就你特麽寫的最多!!!」

1993年2月中旬,「後89中國新藝術展」開幕前十天,展方安排王廣義和我接受眾多媒體采訪,谷文達也去到香港。去香港前,廣義在武漢去我家幫還在廣州的我取錢。廣義走後,我夫人打電話給我,叮囑我要多關心王廣義,因為她感到王廣義生活非常困難,又沒人照顧:「一條牛仔褲,膝蓋上破了兩個碗口大的洞還在滿世界跑。」她心裏非常難過和同情!她不知道,王廣義那時已經是藝術家裏的富人了,他穿的可是名貴的超前時髦的、多年後才開始流行的蘋果牛仔褲,在香港王廣義就穿著這碗口大洞的褲子,長頭發還留著胡子,戴著墨鏡,香港人都看王廣義,覺得稀罕,回頭率很高,沒人看我。

谷文達來後,我們一起上街,香港人都「哇」「哇」地回頭看谷文達,再沒人看王廣義了。谷文達腦後一襲長發足有一米五長,一直拖到小腿肚子,他說,走在紐約街上,黑人小混混見他都躲得遠遠的。大年初三,我們三人去看電影。走到街上,不知道電影院在哪兒,當時的香港不像現在,香港人聽不懂普通話,對待外地人很冷淡,而他們說的粵語我們又聽不懂。電影院在哪兒呢?突然王廣義攔住一個年輕人喊道:「悉尼馬!悉尼馬!(Cinema)」廣義當年想闖巴黎,學過幾句法語,終於用上了。這年輕人像突然醒了過來,立馬帶著我們穿街走巷,走了很久領到一個電影院去。影院放的外國電影,谷文達在國外看得多,沒什麽興趣,就仰頭靠在椅背上睡著了,鼾聲不小。看了一陣子,幾個人都覺得沒意思,起身便走,谷文達怎麽也站不起來,原來頭發被後排的人一直踩在腳底下了。

在香港的時候,老聽到香港人說「Bianduo、Bianduo」,好像這個話使用頻率還蠻高。大家一開始不知道是什麽意思,打聽後知道是「哪裏」的意思。記者采訪的時候誇王廣義說:「王廣義先生,您畫得很好啊!」王廣義就現學現賣,謙虛地連連說:「Bianduo!Bianduo!」2003年的時候,黃專到北京召開OCAT成立的釋出會,大家在方力鈞的soho現代城茶馬古道餐廳聚會,很多人聚在一起,我再說起這個段子,大家聽了哈哈大笑,廣義笑得最開心。

左右滑動檢視

1993年春節與谷文達在香港 (攝影:王廣義)

圖片來源:除署名外,均來自受訪者尚揚先生提供

壹佰工作室

藝術顧問:顧維潔

撰文:趙輿

出品

芭莎文化創新部

總編輯:沙小荔

出品人:董雲燕

監制:徐寧

編輯:毛阿達

設計:張曉晨

編輯助理:鄧鈺璇