阮元画像

一个书家的艺术取向,取决于他的艺术趣味与认知。其情景,犹如人之嗜茶与嗜酒,嗜茶者意绵,嗜酒者味厚,各有千秋,难分轩轾的。

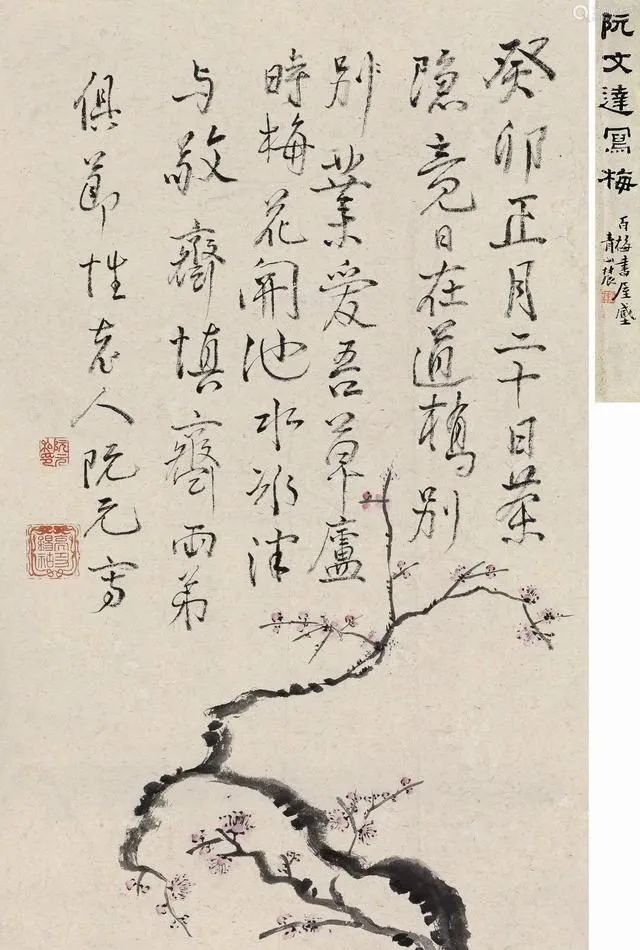

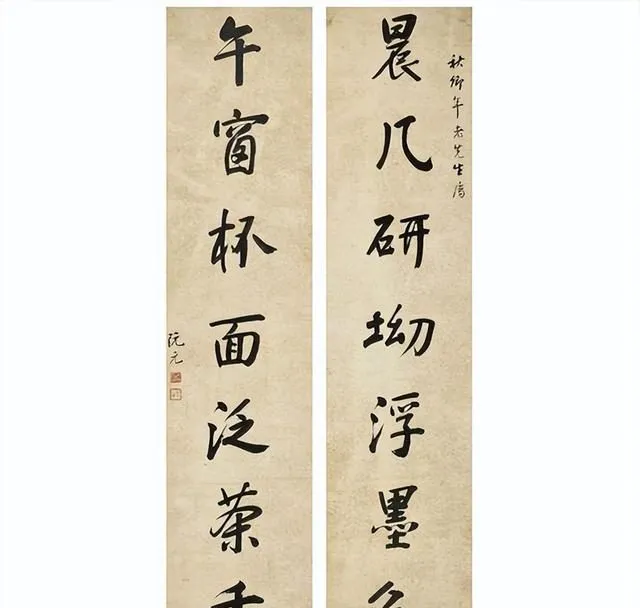

综观书法史,因艺术取向不同,学帖者号称帖派,师碑者号称碑派,且势同水火,泾渭分明,又分庭抗礼。阮元在【北碑南帖论】中,纵列南北碑帖派之异、之长短,最后一屁股坐到碑派的板凳上,称还是北碑中「古人遗法犹多存者」。

此论亦无可厚非,阮元毕竟与康有为是一个战壕里的战友,自是对「碑」恩爱有加。只是他比康含蓄,不像康那样慷慨激昂,又大张旗鼓,理直气壮地为「碑」张目,且偏激地将帖派贬得一无是处,恨不得置帖派于死地而后快。

曾在书法上受哺于康南海的现代书家沈延毅,也秉承师志,在书法观念上是厚碑薄帖的,他曾直言北魏王远的【石门铭】是压倒王逸少的【兰亭序】,并以诗直抒胸臆:「举世千载赞墨皇,临池反复细端详。龙蛇入笔苞元气,毕竟南王逊北王。」

其实,这艺术的事儿,只有文野之别,没有高下之分。【兰亭】在韵味,【石门】在骨力,各有所长,不可角力。无论南帖北碑,啜茶,还是饮酒,萝卜白菜,各有所爱。启功先生的艺术态度就很宽容,他说:「碑与帖,譬如茶与酒。同一人也,既可饮茶,亦可饮酒。偏嗜兼能,无损于人之品格,何劳评者为之轩轾乎?」

如是,这「茶帖碑酒」论始自启功,他的态度很明了,喝茶饮酒,各随其便。一手喝茶,一手饮酒,也无不可。喝茶的没必要笑饮酒的,饮酒的也没必要讥笑喝茶的。茶有茶道,酒有酒法,酒茶不忌,最为大度。

这态度恰与白蕉先生暗合。对于碑与帖,白蕉先生也有妙论,可谓英雄所见略同,他说:「碑与帖,如鸟之两翼,车之两轮。碑沉着、端厚而重点画,帖稳秀、清洁而重使转。碑宏肆,帖萧散。宏肆务去粗犷,萧散务去側媚。书法宏肆且萧散,乃见神采。」

显然,白蕉与启功一样,是主张碑帖相融的。有人会说,碑帖相融,老生常谈,说来容易,做起来却如蜀道之难难以上青天。我想,这恰恰是启功和白蕉的「软肋」,两人都是不折不扣的帖派。因而,启功先生曾写诗自嘲:「少谈汉魏怕徒劳,简牍摩挲未几遭。岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。」启功先生是很清醒的,他早就看出自己「师笔不师刀」的弱处,嗜茶不嗜酒的清寡,并在此诗的跋语中说:「余学书仅能作真草,不懂篆隶。友人有病余少汉魏金石气者,赋此以答。」

看来,既吃出酒香,又喝出茶味,也非易事。在碑帖交融上做得好的,何绍基应该算一个,他书法上没有沿袭二王老路,也弃重蹈阮元、包世臣旧轨,而是碑帖水乳交融,真真是品出酒香,又喝出茶味的。