碑·大草·空间的现代性

■白 砥

现在的书坛似乎不少人在朝着机械手——精准仿制的方向努力,而个性与创造、创新只限在极少数真正有理想的书家那里蜗居,因为那是吃力又不讨好的生活。但所谓的理想,不必太执着于被人认同,自得其乐本来就是艺术的一大功能,至于能不能留在身后,留在历史上,自然要看你创新的深度与新度,因为历史基本认同有新意的深度或有深意的新度。

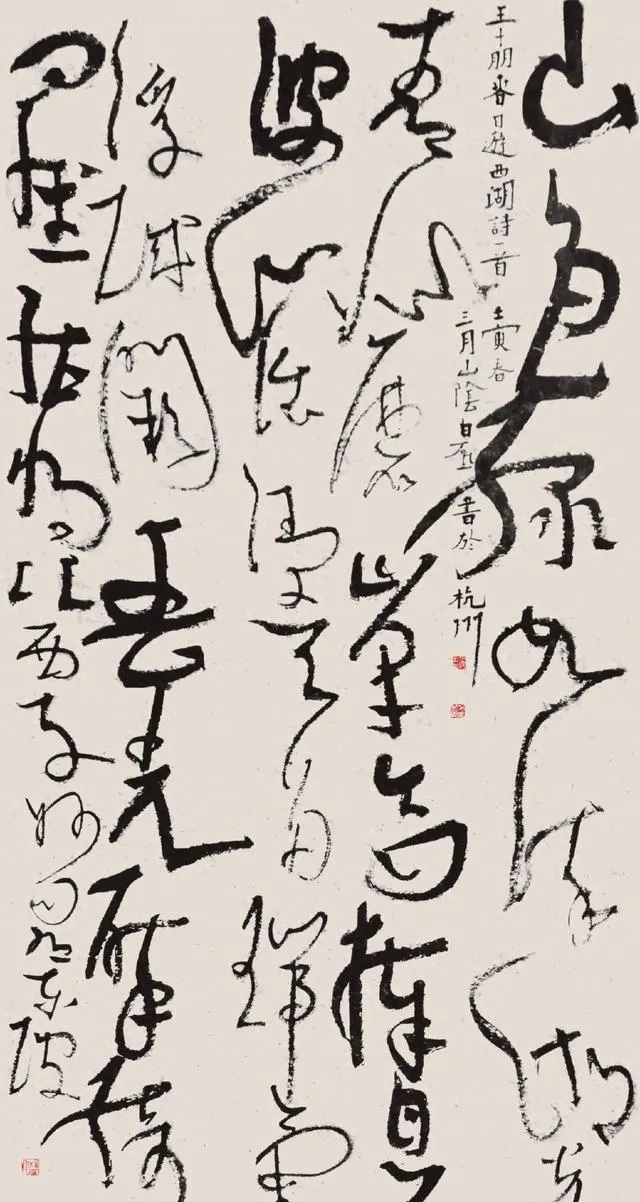

我是改革开放以来较早执着于创新的一类书家。二十世纪八九十年代的探索也曾让书坛侧过目,但我一直有着一种与只求创新的那类书家不同的理念——我认为中国的传统中本来就存有创新的精神及「现代」的基因,只是你有没有眼力与能力把它挖掘出来,并将之与我们这个时代相衔接与呼应,成为时代的东西。所以,我一方面肆意地学古,一方面又肆意地创造——篆隶真行草、大幅小品、少字多字,可谓无所不及。肆意地去做融通的探索——碑的厚重与奇拙肃穆、二王帖学的使转及结构上下、左右、前后的顾盼呼应,都想投在一锅中熬与煮。在某种意义上说,书法的「现代性」与「当代性」,不能只写简单的个性,而必须在个性中写出前所未有的形式,并在这形式中体现出深层的传统精神。我近年在这一理念下的探索,便是侧重于把碑与大草打通,并使之在空间上具有现代感,我简单地将之称为「碑·大草·空间的现代性」。

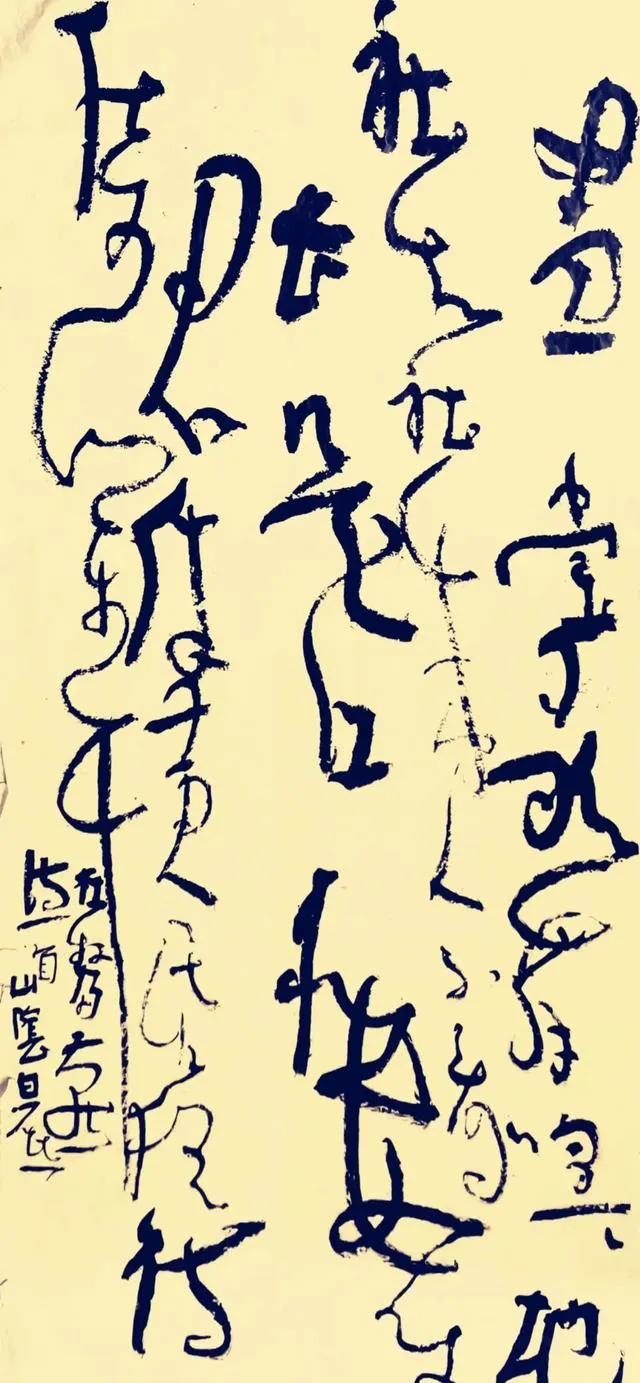

白 砥 草书中堂 山色绿如染,湖光青似磨。峰高捧日久,波阔浸天多。瑞气浮城阙,春光醉绮罗。能将比西子,妙句有东坡。规格248cm×129cm

我们今天对碑派美学的认知,基本筑基在汉碑、北碑上,当然广义上的碑学,也可以指对甲骨、金文、石鼓文、小篆及唐碑等的学习与研究。碑版之不同于帖派书法,在其浑厚的线质及古拙的结体,这因其字体多为隶书及由隶而楷过渡期不定型的楷书之故。碑之美便在这些字形的宽阔、厚重及不规则中产生。同时,也是由于刻石文字经风化而形成一种特殊的古意,使得原本刻石的斧痕消褪,增加了其内在感及丰富性,这为二王一脉帖派书风所无或少有。大草则是以唐代张旭、怀素为巅峰,是对跌宕连绵使转用笔的极度诠释,是书法艺术表现动感形式的最大阈。从某种意义上讲,大草与碑是两个极端,一为流转之极限,一为厚重古朴之极端。将碑与大草打通,也便是对两种极对立书体的融合与协调,个人认为无论在技法层面或审美指向上皆具高难度,是当代书法探索中具有相当价值与意义的一个实践方向。

但正因为两者极度对立,它们的「相处」无疑也最具形式感。这如同自然界中的崇山峻岭与蜿蜒河流的相得益彰,它比单独的山脉与单独的河流具有更为丰富复杂的美感。大自然鬼斧神工,为人类创造美提供了无尽的素材与参照。清代中后期以来对碑刻书法的理解,正是基于审美的判断,人们在二王之外树立起雄伟高古奇崛的一脉。也正由于对毛笔使转速度与质度纵放又到位的渴望,古人在张芝、二王基础上创造出毛笔与写厚重一路碑版相对的另一面的大草形式,或汹涌,或平缓。由于大草大面积的连带及使转的跌宕,多数人下笔往往会「草草了事」,线条的飘薄与简单粗糙似乎成为其与生俱来的毛病与问题。所以,以碑之厚质医治大草先天易有的飘薄粗糙,似乎成为一剂良方。而碑版书法又何尝不需要使转的滋养——学碑固然可以只写篆隶楷书这些正体,但碑学最大的意义,既要把行草写得碑一般的重拙,同时,如能以行草使转之法入碑,其重拙中想必也会多一份灵动,可以软化写碑派正体易带来生硬僵直的副作用。

至于碑与大草相融产生的现代性,当然须在空间上作进一步的思考与探索。笔者几十年来一直有心于形式「现代性」的体验,这不仅需有五体兼擅的基本功,更要找寻各体间的联系、纽带及血脉上的转承关系,以使其融通不显突兀。故除以篆隶楷书碑版正体的厚重与草书作对比外,同时也尽可能有效使用空间原则——将虚实、正欹、粗细、方圆、浓枯甚至行势的倾侧、留白、并合、叠加等手法全部用入。参照王羲之手札、颜真卿【裴将军帖】等古人空间佳构原理,以使整幅上下前后呼应与协调,避免对比造成混乱与无序。

中国书法艺术虽在三千年的发展中各种书体已完备,书风也已多样纷呈,但其尊崇的体「道」精神及抒情达意的功能使它依然可以有各种拓展与深入的可能,我们惟有埋头学习与探索,才能赓续其文脉,也只有在探索中不断创造,才能使其生生不息。

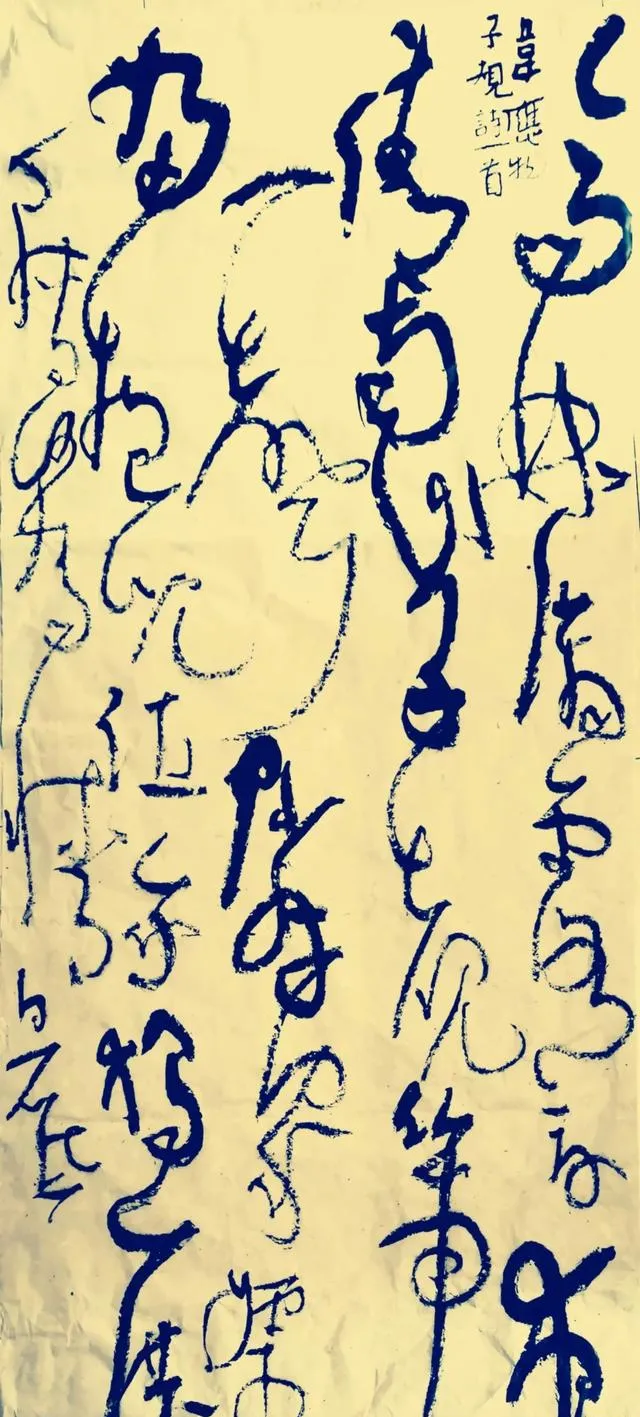

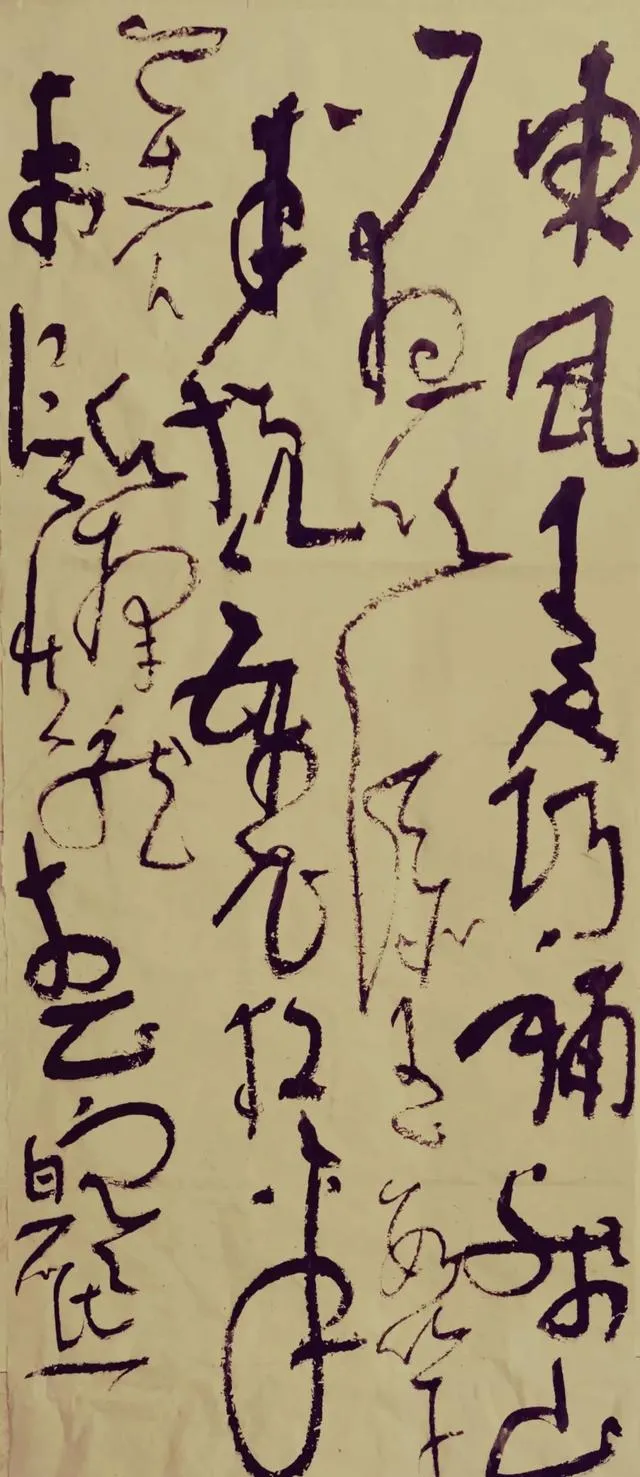

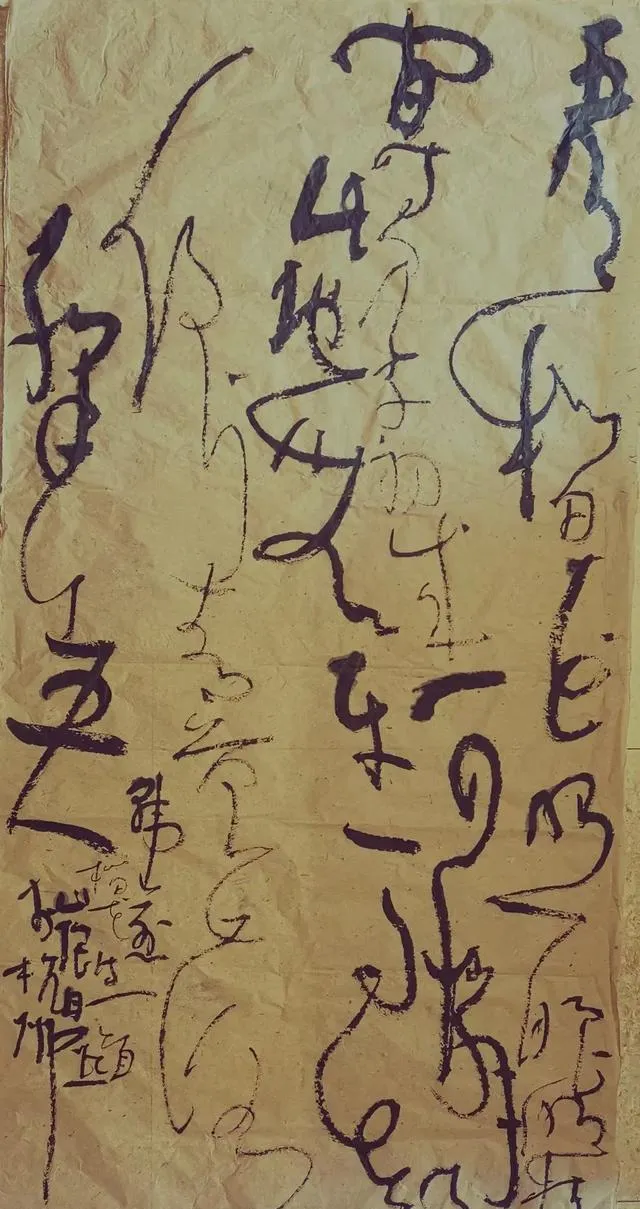

白砥书法作品选