【论语·卫灵公】中,颜渊问为邦。子曰:「行夏之时,乘殷之辂,服周之冕。乐则【韶】【舞(武)】。放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆」。

孔门的高足颜渊向孔子请教「为邦」之道,孔子极为欣赏颜渊,因此给出的答案,也具有很高远的理想。「为邦」一词,也见于九店楚简(湖北省文物考古研究所等:【九店楚简】,中华书局,2000年,第50、111页),意思便是治国之道。

孔子认为,最佳的治国之道,需要整合夏商周三代的优势,将历法、器用、礼乐结合得恰到好处。

夏历及曾参之参怎么念

首先,历法上需要用夏代的夏正历法,这一历法的特点,是岁首建寅。殷历法是岁首建丑,周历法为岁首建子。孔子高度推崇夏正之历,因此孔门弟子曾皙在给儿子取名时,就接受了这一观点,将夏正历法中特别受尊崇的「参宿」,作为儿子曾参之名。

曾子名参,关于曾参名字的读法,历来有分歧。清代学者一般认为应读为cān,如王引之【春秋名字解诂】中就认为,参读为骖,理由是曾参字子舆,与驾马拉车有关。现代学者如吕友仁也主张读cān(吕友仁:【曾参之「参」当读cān】,载【古汉语研究】1998年2期)。甲骨、金文等古文字中的「参」本来就是表示星宿的原初含义,「三」是其声符,今音参(shēn)古音在生母侵部,三在心母侵部,齿音同韵,星部分是其意义,骖则为后起字,曾参之名应该读为shēn。

对夏正历法而言,参宿是春耕季节的标志。曾参的父亲曾皙为孔门早期弟子,跟随孔子学习多年。据【先进】篇「侍坐」章的描述,曾皙的精神趣味,带有对「天地万物上下」的浓厚旨趣(朱熹注)。基于孔子对夏正历法的高度推崇,而曾皙也对天道历法具有兴趣。因此,他将自己的儿子命名为星宿「参」,正是符合了早期儒家对夏正历法的尊崇。

从考古资料来看,长沙子弹库帛书、睡虎地秦简【日书】都可以证明楚国使用的是夏正历法(李零:【长沙子弹库战国楚帛书研究】,中华书局,1985年,第30页)。【左传】中的记载可知,晋国也是使用的夏正,但出土晋侯编钟则是用周正。出土的蔡侯编钟,也是行夏正之历,还有一些东周青铜器,使用的也是夏正历法(李学勤:【由蔡侯墓青铜器看「初吉」和「吉日」】,自【夏商周年代学札记】,辽宁大学出版社,1999年,第97—103页)。换言之,夏正作为历法,在当时一些诸侯国中仍在继续使用,是一种并不算脱离现实的历法。

马车

在车制方面,孔子认为殷代的大辂很好。曾侯乙墓竹简中就有「路(辂)车」「大路(辂)」的记载。天星观、新蔡楚简中也有「大路(辂)」「戎路(辂)」等记载(萧圣中:【曾侯乙墓竹简释文补正暨车马制度研究】,科学出版社,2011年,第174—175页)。大辂,也就是一种大马车。

很早就有学者谈到,考古证据表明殷代马车是从外族传入(徐中舒:【北狄在前殷文化上之贡献:论殷虚青铜器与两轮大车之由来】,自【先秦史十讲】,中华书局,2009年,第48页)。如古代西伯利亚的安德罗诺沃人(Andronovo people)处借鉴而来。内蒙古阴山的岩画、俄罗斯乌拉尔山的辛达雪塔(Sintashta)古墓中有发现。显示了中国古战车在设计与技术特征上与北方地区的相似性(Nicola Di Cosmo, Ancient China and It’s Enemies:The Rise of Nomadic Power in East Asian History,Cambridge University Press,2002,PP54—55)。

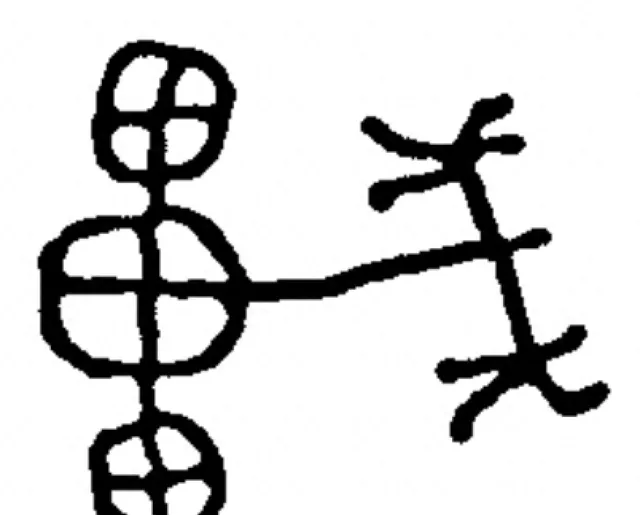

上古汉语中的「马」「车」二字都源自西北的古代印欧语(周及徐:【汉语和印欧语史前关系的证据之二:文化词汇的对应】,自【历史语言学论文集】,巴蜀书社,2003年,第159—160页;梅维恒:【古汉语巫(Mag)、古波斯语Magus和英语Magician】,自[美]夏含夷主编:【远方的时习:<古代中国>精选集】,上海古籍出版社,2008年,第77—78页)。南哈萨克斯坦卡拉塔乌(Karatau)山脉的岩画中就有马车形象,时代为公元前二十世纪末叶或稍晚。这处岩画中的马车形象,与甲骨文的「车」字完全一致。

(上为卡拉塔乌山脉岩画中的马车,下为甲骨文中的「车」字)

殷代大辂的形制,实际上是自西北外部传入,但这并不会降低中国文化的地位。正如徐中舒先生在考证殷代大车源自北狄的那篇文章中所总结,华夏祖先能取得高度繁荣的文明,恰恰是能够迅速地汲取「他人之长」并迅速融汇为己有,且能「发扬而光大之」的结果。在这一吸取精华并发扬光大的精神下,异族的马车变为了华夏文化的大辂,这正是华夏祖先擅长接受并改造外物,为我所用的大智慧。商代大辂,也受到了孔子的高度评价。华夏祖先除了吸收有用的外物,同时也将自己创造的汉字、水稻、丝绸、造纸、火药、瓷器等智慧成果向外传播,显示了一种宏大的智慧与格局。

礼乐服饰

礼乐服饰方面,孔子最推崇周代的礼帽「冕」。「冕」字,最初见于殷器。西周金文,本字作「免」,形状为人头上戴冕之形。在战国文字的包山楚简中,也作此形。到云梦秦简中,「冕」字也是「免」,但代表头顶冕的符号已经嵌入「人」身中,再加上为了与「兔」字区别,因此又加上一个冃头,代表头上所戴之冕(邱德修:【古文套字「弁」「冠」「免」考:兼论楚简「卞」字之来由】,自 复旦大学出土文献与古文字研究中心编:【出土文献与传世典籍的诠释】,上海古籍出版社,2010年,第179页)。

可知,「冕」的形制,在中国有古老的源流,从有文字可考以来便一直沿用流传。虽然殷代铜器铭文中已有「冕」字,但冕作为一种礼仪制度,是在周代成熟的。因此,孔子认为周代的冕最佳。

礼乐方面,最典雅高贵的,还是古朴大舜时代的【韶】乐,是用陶埙吹奏的。从山东青州出土的东周韶埙判断,齐地之「韶乐」,很可能为韶埙所演奏之乐。学者认为,孔子在齐国所闻的韶乐,应当就与这种韶埙有关(方建军:【太室埙、韶埙新探】,载【中央音乐学院学报】2009年3期)。

传说【韶】诞生在舜的时代,非常遥远而古朴,因此那个时代的音乐,也必然是质朴而平和的。

从考古发现来看,史前的乐器,主要有笛、埙、石磬等。埙是一种非常古老的乐器,目前发现最早的一件埙,是距今七千年前河姆渡时代的遗物。

在距今四千余年的山西襄汾陶寺遗址中,也发现了陶埙,有两个指孔,能发三音。另一件龙山文化时期的陶埙,也是两个指孔,能发三音(秦太明:【试论埙的历史沿革】,载【殷都学刊】2006年3期)。换言之,演奏【韶】的音乐,是上古时代那种非常简单质朴,却又遥远悠长韵味的高古之音。

这里的「乐则韶舞」,根据俞樾,应读为「乐则【韶】【武】」,「舞」是「武」字的通假。这样解释,就很通顺了,程树德先生颇为赞同此说(程树德:【论语集释】册四,中华书局,2008年,第1086页)。当然,【武】乐虽然美妙,却还达不到【韶】的至善至美。

「放郑声」

在有了好的历法、器用、服装、礼乐之后,还应该远离低俗的趣味与奸佞之人。孔子说的「放郑声」,便是远离当时低俗的流行音乐。郑卫之声,向来以低俗而著称,孔子希望将其「放」了。「放」是什么意思?有人认为,「放」是彻底消灭,如朱熹就认为要将这些低俗音乐全部「禁绝之」,李零则理解为「不灭不行」(李零:【丧家狗:我读】,山西人民出版社,2007年,第275页)。

但考察「放」字的古义,「放」字指的是驱逐,而不是灭绝。【说文】「放,逐也」。【孟子·万章上】:「放驩兜于崇山」;【战国策·齐策】:「齐放其大臣孟尝君于诸侯」;【史记·屈原贾生列传】:「虽放流,眷顾楚国,系心怀王。」早期文献中,「放」字主要讲放逐,而不是灭绝。【礼记·乐记】中就谈到郑卫之音是淫乐,有害于德,因此「祭祀弗用也」。

在此,并没有谈到郑卫之音有害于德,因此就要「禁绝」,就要「不灭不行」,而只是说不能让这些东西登上宗庙祭祀的大雅之堂。

因此,这里的「放」应该理解为驱逐,而不是彻底禁绝。从【乐记】来看,驱逐是指将这些低俗音乐从庙堂上赶下去,所谓「恶紫之夺朱」。换言之,孔子希望的是把两者分开,庙堂的归精英,市井的归草根,将草根文化从庙堂「放」出去就行了,并不是要加以彻底毁灭。对于草根社会的低俗文化,当保护其「消极自由」,同时在有条件的情况下再以「积极自由」加以引导。

君子精英依靠德性来感化社会,而不是强行禁止。郭店楚简等出土文献复原的孔子思想,「民可使导之,不可使折之」(廖名春:【从〈论语〉研究看古文献学的重要性】,载【清华大学学报】哲学社会科学版,2009年1期)。对低俗无德性的草根文化,暴力禁止不了,民众也不会被暴力折服。君子为政,要做的只是不要让草根入侵庙堂,维系住夏正历法、殷人大辂、周人之冕、陶埙的【韶】【武】等为代表的最高礼乐文化就行了。

• (本文仅为作者个人观点,不代表本报立场)

李竞恒

责编 陈斌