您怎么开始学画的?

初中毕业,我自己跑去考湖北艺术学院附中,考取后一直到大学读了八年,那时候觉得以后肯定是当画家的。结果1965年大学一毕业就被出版社要去了。在出版社只能当编辑,一年后又赶上了十年「文革」,当时觉得离画画的路越来越遥远,画画的东西都不知道哪儿去了。

1977年的时候,各地选拔工农兵画家的作品参加建军50周年的大展。我得知消息后,连夜画了个小草图送去,后来入选了。等到参加实地创作通知所属单位时,出版社的领导强硬地拒绝了:「一个做编辑的天天想着画画,这么不务正业是要干什么?」我在单位天天吵,领导被我烦到不行只好放人了。

等我去了创作地,其他人都画了半个月,而我连调色盘上颜料怎么排列都要看别人的。硬着头皮画了几天才算恢复了状态,半个月后画出一张画来,就是【解放区的天】。那是我在大学毕业十二年后画的唯一一张画,而且是以业余作者的身份去画的。

解放区的天

布面油画,80×178cm,1977年

黄河船夫

布面油画,140×381cm,1981年

您在武汉时候,武汉的艺术气氛是什么样的?

上世纪70年代,武汉在艺术上并非最活跃的地区,但进入80年代后、湖北艺术界的这些人都很努力,彭德、方少华、魏光庆、石冲、傅中望、冷军、杨国辛、石磊、曾凡志、马六明当时都在武汉生活和从事创作,90年代的「湖北波普」在国内也产生过很大的反响。王广义、舒群、任戬都来到武汉工作,黄永砯也在联系调往湖北画院,当时在杭州的张培力也想过来武汉。我还曾试着把当时并未认识的张晓刚调到湖北美院来,后来听说他回到四川美院就作罢。

1989年

魏光庆、尚扬、方少华

1991年

尚扬、杨国辛、石冲、魏光庆、曾梵志、马六明、石磊等人在湖北美术院。 ( 摄影方少华)

1993年

尚扬与栗宪庭、王广义在「后89中国新艺术展」开幕前。

(摄影廖雯)

在出版社工作时,领导看我这人群众关系好,没野心,就特意栽培我,想让我当领导,我十分抗拒,便通过考取研究生逃出了出版社,岂料到了湖北美术学院,从1985年到1989年,湖北省委和高教部门的领导连续五年找我谈话,让我出任湖北美术学院院长,我一直拒绝,结果在1989年4月底未经我同意,直接任命了。但是,到6月下旬我被免去所有职务,结果湖北美院便有了一位只当了56天的院长。

也算因祸得福吧,后来从院长滚下来之后的两年,偏偏是我画画最多最好的时候,也是我作品的转型期。

谈谈对您产生过影响的一些事?

这要说回到1960年,我上大学的时候。苏联社会主义现实主义艺术教育统治着中国的艺术高等教育,那时也是三年困难时期,上课可以听到同学肚子叫的声音。但1961年是我画得最多的时候,特别勤奋,思维也活跃。我和最要好的同学查世铭、徐公度、唐明松、陈川每个星期天都要过江到汉口交通路外文书店看画册(只有俄文画册),以及去古旧书店淘非常便宜的旧书和古籍,这是我们在当年获取知识的重要来源,也是我们最重要的精神享受。

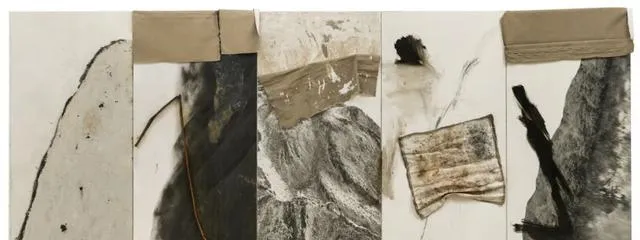

大风景 诊断之三

布面油画,193×153cm,1994年

大风景 诊断之四

布面油画,170×200cm,1995年

1961年的一个星期天,我和版画专业的同学陈川(后来在山东美术馆当馆长)在外文书店用两人凑起来的几分钱买到一本苏联出版的旧书,发现里面印有塔特林的【第三国际纪念碑】和几幅让我们特别喜爱的图片,晚上回到学校画室,我们给书里的每张图片都做了编号,大概有20多张,然后开始猜拳,赢了的人可以先挑选自己喜欢的图片。挑完之后我们把书拆开,泡进装水的脸盆里,再小心翼翼地把正反两面剥开,因为书是正反面印的,各自将自己猜拳赢得的那一摞图片,用浆糊再给它们重新裱起来,做成自己的画册。那天就这样搞了一晚上。【第三国际纪念碑】,被陈川赢走了。但是我得到了塔特林的肖像,一头亚麻色的头发,叼着烟,很凶狠地看着前方,太酷了!

为什么这么激动呢?因为在这本书里面我们看到了一件完全有别于前苏联的前卫艺术。那天我们认识了塔特林和他的【第三国际纪念碑】!20世纪20年代,这件雕塑在那时无疑是世界最前卫的。而在封闭的60年代的中国美术院校却少有学生具备这种认识。

1993年我第一次出国去欧洲,在德国西部的埃森博物馆塔特林的个展上看到了【第三国际纪念碑】的实物,十分激动。但是这个展览也给我很大的警示,由于没有离开前苏联体制,塔特林晚期的作品又回到了巡回展览画派的作风,他早年的艺术先锋性被完全毁掉。这让我特别警醒,如果不自觉就会成为悲剧。

您的作品很当代但仍能看到很重的中国文人气。

这也是我这些年想得最多的问题。一个人所有的思考,在作品上都能得到体现 。世界已有的和正进行的当代化影响着我们。只要立足于当代,加之前瞻和敏锐,那么文化深处的某些东西,运用起来会更加方便和熟悉。

坏山水-2

布面综合材料,122cm×436cm,2018年

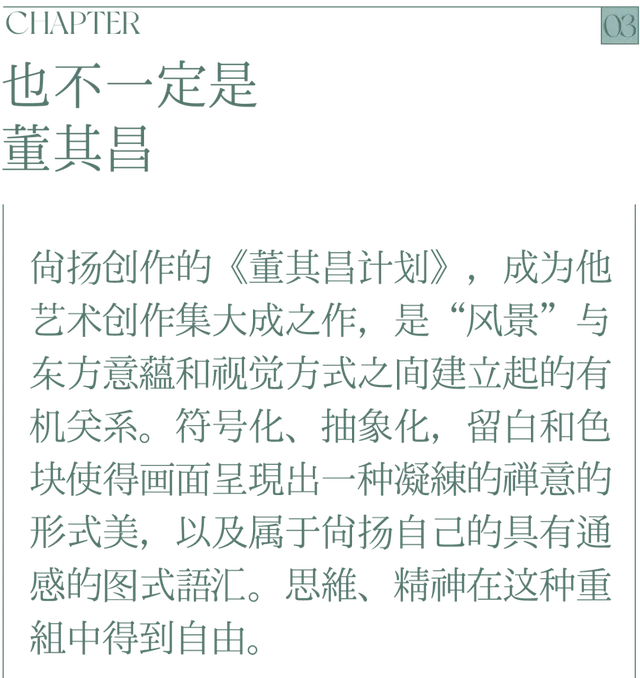

剩山图-2

布面综合材料,306cm×683.6cm×8cm,2014年

剩山图-6

布面综合材料,205cm×460cm,2014年

您怎么看待传统的中国画?

我从小记忆力就好,看画的时候可以把每个细节都记在心里头,就像是在心里把看到的内容和感受像煮菜煮饭一样把它煮烂,才能真正消化成跟自己有关的东西。

说回到看待古代画家的方式。沉浸在观看细节的时候,我会感到自己的思想也在画面上游走,慢慢眼神没有了焦点变得涣散,心里开始思考。对中国人来说,审美可能是一个有点儿说不清道不明的东西,或常常被称作「气韵」,气慢慢在你身体里面游走。 中国人爱讲打通任督二脉,进入丹田里去。这种「气」一经生成,便由不得你,并在随时随处影响着你。

您创作很多风景为题的作品,来源是什么?

那是在20世纪90年代初期的时候,我真切地感受到中国社会在发生变化,是什么变化我搞不清楚。但是我觉得整个社会当时很忙碌,人心在浮动。

诊断-3

193×153cm,布面油画,1994年

诊断-6

193×153.3cm. 1994年

董其昌计划-12

布面综合材料,2008年

是传统走向崩坏的感觉吗?

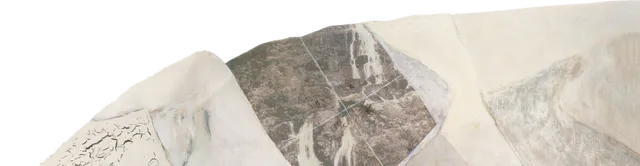

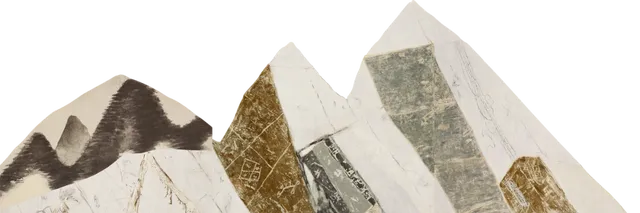

我始终希望周遭是朝向一个良性有序的方向而去,我画【大风景】是基于这个动机。周围的活力所带来的,是可以改造社会环境,改变人的生存。所以我从【大风景】开始,创作【册页】【日记】记录风景的无序化,朝向不适于人的生存方向的改变。到北京后又开始【董其昌计划】【剩山图】【剩水图】等等,本质上都是一些「坏」山水。

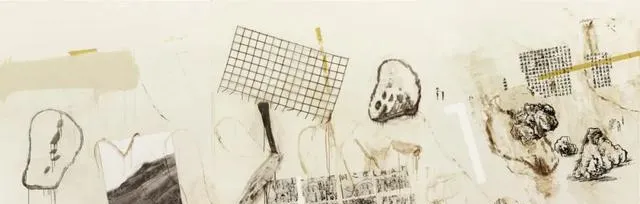

大册页-补石

布面综合材料,216cm×546cm,2009-2013年

坏山水-1

布面综合材料,193cm×666cmx12cm,

2017年-2022年

【董其昌计划】是我作品中的一个系列,这题目是我在创作这一系列作品时信手拈来的。但董其昌不是我最喜欢的中国画家。我最喜欢的是范宽、董源,倪云林我也喜欢。这些人慢慢成为一个整体的「气韵」进入到我的审美中。

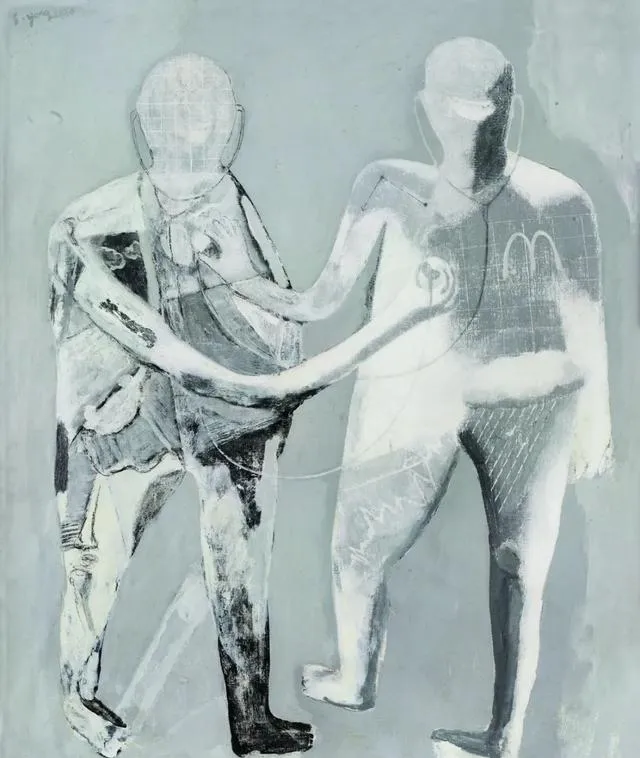

人物画家我喜欢顾恺之,【女史箴图】里的造型和线的表达已经到了极致,那些勾画点染,在经过时间,经过我的记忆后,那些痕迹在我心里烙下了磨灭不了的印记。这些印记不全是原作上的东西。它跟其他关于绘画的记忆融于一体,也内化成我的思虑和趣味。

浴竹图-3

竹、钢、树-脂,109.8cm×66cm×12.8cm,2014年

剩水图-1

布面综合材料-现成品及多媒体装置,253cm×852cm,其余尺寸多变,2015年

浴竹图-2

布面沥青、泥土、竹、铁,253cm×720cm×16cm,2014年

我父亲是画国画的,我小时候他常给我讲一些古代贤人的故事,从那时起,我都真正听进心里去了。他给我看【采薇图】,讲伯夷、叔齐拒绝当周朝的官,在山里吃野菜活活饿死的故事;讲寒食节的来历:介子推追随公子重耳流亡十九年,待重耳成为晋文公后,介子推与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山出仕,下令放火烧山,介子推与母亲拒不出山最终被火焚于绵山。

我觉得从小受到的这种教化非常重要,每个人的经历与际遇也不一样,不是说一定就会成为什么样的人。这些士人精神会渗透到我心里去,慢慢就会成为自己的性格或人生。

再说个题外话,我本来的名字叫尚能权,我是能字辈的,小时候被起了名字叫能权,实在不想自己名字跟权力有什么关系,大学毕业后改成尚扬,所以我当不了官也是必然的。

白内障

综合材料,173cm×265cm,2018年

白内障-山1

综合材料, 309cm×548cm×15cm,2018年

那您觉得艺术对社会有作用吗?

我对艺术的看法,不是那么积极的。看到有些人说艺术很了不起,我并不完全苟同。艺术不能做什么大事情,它只能往深处慢慢渗透。它救不了急,解决不了大问题。比如俄乌冲突,艺术能遏止战争吗?做不到啊!

但是,艺术长期潜移默化地改造人,改变人的心灵,这是比及时解决实际问题的作用还要大的,所以其实无用之用是大用。 但在短时期里,做艺术家能够起什么作用,我还是比较悲观。希望艺术家能认识到这一点,做些自己力所能及的、有用的事。

许多文章中,您的朋友们都写到喜欢听您讲笑话?

是的,因为我喜欢记住一些好玩好笑的事,很多是一些真人真事,只要想起来,就想笑。后来就讲出来,让亲人朋友们高兴。因为这些,我内心总是高兴的。别人说我看着还年轻,可能是这个缘故吧!

其实我小时候非常老实内向,后来开始慢慢锻炼表达说话,结果成了一个一到人多的场合就被要求讲笑话的人。

原来武汉的一帮朋友说过,要给我出一个讲笑话的集子,这些朋友,如张志扬、陈家琪、萌萌、邓晓芒、易中天、彭德、肖帆等。后来又说光出集子还不够,得录像,要买摄像机。当时是20世纪80年代,各种机器都贵得要死,我心里笑着想,这帮穷哥们为了给我录笑话集还想买摄像机,这又是一个笑话。

白内障, 保鲜 布面综合材料,131cm×251cm×19cm×2,2019年

讲的较多的是【墙上的字】。

1970年秋,出版社派我去宜昌出差,住在三峡边的一个旅社里。那天下午外面一直下雨,旅馆里头又脏又臭,我在房间里躺着翻来覆去,面壁和衣而卧,见面前墙上写满了字。怎么会这么多字?原来是一首诗引起的。

这首诗写的是:「今日来游宜昌城,美丽风光很宜人,明日再游宜昌城,不像今天这么辛苦。 」这水平也敢墙上题诗!有人拿一个明显不同的笔,给他改了一下:「今日来游宜昌城,绚丽风光多宜人,明日再游宜昌府,不像今天这般苦。」字改得龙飞凤舞,确实比原来强多了。

后来另外一支笔在他俩外边画了个圈圈,很严厉地写道:「请不要在墙上乱画!」接着有个画的空心箭头就指向它:「你不也在墙上乱画吗?!」这下好,后面又一个人就箭头指着前头这个人的留言,写道:「说别人,你自己呢?」慢慢越写越多了。眼看一面墙都写不下了,有一个很认真的笔迹写道:「同志们,我看可以到此为止了!好端端一面墙壁,被你们画得乱七八糟,于心何忍!同志们!同志们!墙壁是公共财产,请大家爱护,请大家一定要爱护,再不要写下去了!」后边一个忍无可忍的笔迹画了一个大大的圈,写道:「就你特么写的最多!!!」

1993年2月中旬,「后89中国新艺术展」开幕前十天,展方安排王广义和我接受众多媒体采访,谷文达也去到香港。去香港前,广义在武汉去我家帮还在广州的我取钱。广义走后,我夫人打电话给我,叮嘱我要多关心王广义,因为她感到王广义生活非常困难,又没人照顾:「一条牛仔裤,膝盖上破了两个碗口大的洞还在满世界跑。」她心里非常难过和同情!她不知道,王广义那时已经是艺术家里的富人了,他穿的可是名贵的超前时髦的、多年后才开始流行的苹果牛仔裤,在香港王广义就穿着这碗口大洞的裤子,长头发还留着胡子,戴着墨镜,香港人都看王广义,觉得稀罕,回头率很高,没人看我。

谷文达来后,我们一起上街,香港人都「哇」「哇」地回头看谷文达,再没人看王广义了。谷文达脑后一袭长发足有一米五长,一直拖到小腿肚子,他说,走在纽约街上,黑人小混混见他都躲得远远的。大年初三,我们三人去看电影。走到街上,不知道电影院在哪儿,当时的香港不像现在,香港人听不懂普通话,对待外地人很冷淡,而他们说的粤语我们又听不懂。电影院在哪儿呢?突然王广义拦住一个年轻人喊道:「悉尼马!悉尼马!(Cinema)」广义当年想闯巴黎,学过几句法语,终于用上了。这年轻人像突然醒了过来,立马带着我们穿街走巷,走了很久领到一个电影院去。影院放的外国电影,谷文达在国外看得多,没什么兴趣,就仰头靠在椅背上睡着了,鼾声不小。看了一阵子,几个人都觉得没意思,起身便走,谷文达怎么也站不起来,原来头发被后排的人一直踩在脚底下了。

在香港的时候,老听到香港人说「Bianduo、Bianduo」,好像这个话使用频率还蛮高。大家一开始不知道是什么意思,打听后知道是「哪里」的意思。记者采访的时候夸王广义说:「王广义先生,您画得很好啊!」王广义就现学现卖,谦虚地连连说:「Bianduo!Bianduo!」2003年的时候,黄专到北京召开OCAT成立的发布会,大家在方力钧的soho现代城茶马古道餐厅聚会,很多人聚在一起,我再说起这个段子,大家听了哈哈大笑,广义笑得最开心。

左右滑动查看

1993年春节与谷文达在香港 (摄影:王广义)

图片来源:除署名外,均来自受访者尚扬先生提供

壹佰工作室

艺术顾问:顾维洁

撰文:赵舆

出品

芭莎文化创新部

总编辑:沙小荔

出品人:董云燕

监制:徐宁

编辑:毛阿达

设计:张晓晨

编辑助理:鄧鈺璇