中国画用点、线、块、面来造型,其中,笔就是「笔法」,特指用笔的具体方法,直接借用书法上的用笔习惯,如,各种皴法,中锋、侧锋、逆锋、藏锋等用笔方式,都属于笔法上的范畴。

国画中的墨,是指用墨的具体方法,泼墨、积墨、焦墨、破墨,都属于用墨之法。

在国画创作中,笔法和墨法往往不可分割,两者就像中国画的左膀右臂,笔指引着墨,墨随笔出,它们之间相辅相成,就像弓和箭的关系,如果有弓无箭,有箭无弓,缺少任何一个都会让另一个失去存在的价值。

中国画诞生于春秋战国时期,发展到隋唐之际,形成了比较完善的创作技法和理论依据,画家对笔和墨的作用理解得越来越透彻,对用笔用墨的要求也越来越高,在不少卓有成就的画家和绘画理论家眼里,笔墨不仅仅是单纯的造型手段,而是被看作立意的工具。说得具体些,笔墨在完成造型的同时,还要体现出画家的艺术构思和创作意图,让欣赏者从笔墨中能看到画家的思想情怀和审美理想。

用笔和用墨之于绘画,就像文字和遣词造句之于文学,前者是完成艺术构思必不可少的工具,后者是体现创作意图的核心,只有把两者完美结合起来,才能创作出有声有色的作品。

唐末著名画家兼绘画理论家张彦远(815年——907年)在他的著作【历代名画记】里,关于笔墨问题,有两句非常经典的观点。

骨气形似本于立意,而归乎用笔。

运墨而五色具,是为得意。

前句话大意为,一幅画是否具备雄健的气势,生动的气韵,立意很关键,怎样用笔又是立意的根本。可见,在张彦远眼里,如何用笔,用笔好不好,直接关系着一幅画品味和境界的高低。

后句话意思为,一幅画里如果能体现出浓、淡、干、湿、黑五种墨韵效果,则证明是得意之作。画家会不会用墨,用得好不好,决定着作品的成败。

自张彦远之后,关于怎样用笔,怎样用墨,笔法重要还是墨法重要的争论,就一直没有消停过。

其中,具有代表性的要数北宋著名山水画家韩拙在【山水纯全集】里的观点,他说:

笔以立其形质,墨以分其阴阳。

在韩拙眼里,笔法只是造型手段,墨法才是体现神韵的核心。他将笔墨的作用一分为二,是我国美术史上第一位贬低用笔而抬高用墨的画家。

韩拙强调用墨比用笔重要的观点,显然有失偏颇,引来了自北宋之后许多画家的反对,最有代表性的反驳,要数明末清初的国画大师石涛(1642年——1708年)和20世纪国画大师黄宾虹(1865年——1955年)两位。

石涛在【石涛画语录】里说道:

笔与墨会,是为

氤氲

,

氤氲

不分,是为混沌。

辟混沌者,舍一画而谁耶?画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。得笔墨之会,解

氤氲

之分,作辟混沌乎,传诸古今,自成一家,是皆智者得之也。

石涛认为,不论是画山画水,还是画树画人,笔和墨的作用同样重要,两者决不能分家,轻视任何一方都会让作品陷入模糊不清、散乱不堪的状态,从古至今,只有善于用笔用墨,领会笔墨奥秘的画家,才会自成一家,成为真正的画坛智者。

当然,石涛对笔墨问题,总结得最为精辟的见解,毫无疑问是那句

「笔墨当随时代」

。

石涛认为,在用笔用墨上,要紧跟时代意识,懂得借古开今,不能泥古不化,那样永远没有前途。

石涛说出这句话后,在画坛流行300多年,被大量引用和借用,成为鼓励艺术家不断追求艺术创新的精神食粮和价值坐标,消除了许多艺术家在创作中面临的困惑。

黄宾虹曾说:

论用笔法,必兼用墨,墨法之妙,全以笔出。

在黄宾虹心中,笔墨在中国画里是连为一体的,笔是墨的放大器,两者相得益彰,偏向任何一方都会丧失国画的味道。

到现当代,关于笔墨的作用和意义,依然在画坛争论不休,同样也碰撞出了许多分量十足的学术观点。

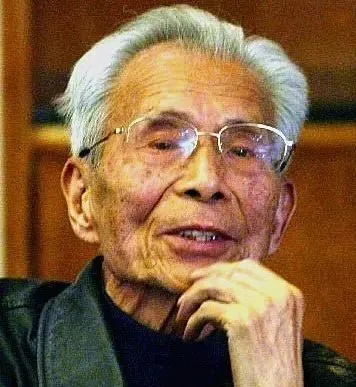

如果要说现当代关于笔墨问题,最有争议性的观点,肯定是当代绘画大家吴冠中(1919年——2010年)先生在1992年提出的一句著名观点:

笔墨等于零。

这是吴冠中于1992年发表在【明报周刊】上的一篇学术文章,文章题目就叫【笔墨等于零】。「笔墨等于零」的观点一经提出,一石激起千层浪,立马让美术界亢奋起来,引发许多人参与到学术争论中来,并引出了关于「形式与内容」的大辩论,极大活跃了当时美术界的气氛,从某种层面来看,吴冠中「笔墨等于零」这句观点的重要性,不亚于当年石涛那句「笔墨当随时代」。

乍一看,「笔墨等于零」这句话说得过于决绝,等于直接否定了笔墨在中国画里存在的意义,实际上,这句话只说了半句,如同一个句子里,只有主语、谓语和宾语,而缺乏定语的说明和修饰,导致句子所表达的意思不够清晰和完整,让读者误解了这句话的真实意思。

吴冠中所要表达的意思就是:

脱离了具体画面和造型,处于孤立状态的笔墨,其价值是等于零的。

因为在吴冠中看来,中国画里边的造型手段很多,点线面都可以成为造型的手段,墨的浓淡干湿黑同样能渲染出画面的气场,但如果让它们脱离画面造型,脱离主体的陪衬,只品评笔墨趣味,是没有任何价值的。

就像绿叶,只有围绕红花,衬托红花时,才可以体现出自身的价值。又如,跟衣服和人的关系一样,衣服是否漂亮,是否有价值,主要取决于穿衣服之人的气质,而不是衣服本身,气质越好的人,更能衬托出衣服的作用。

在中国画里,笔墨只是为画家服务的工具,要随时跟着画家的意识在变。画家创作时,意识和情思永远是主体,笔墨是客体,创作情思和笔墨的关系,永远是形影不离的状态。

许多画家穷其一生,都在努力寻找适合表现个人情思的笔墨,高兴时该用什么样的笔墨去表现,愤怒时该用什么样的笔墨去表现,都有相匹配的语言。如果一名画家能把不同情态和心境,用准确的笔墨语言表现出来,达到形式和意蕴的统一,那么,这个画家就真正建立了属于个人的笔墨语言风格,具备了成为大师的潜质。

现实情况是,历史上能创建出个人笔墨风格的画家极少,绝大多数画家走不出前人笔墨的影响和窠臼,画画一辈子,仍然用别人的笔墨打造自己的画面形式,重复着别人走过的路,这在「师傅带徒弟」的学画模式下,陈陈相因的现象相当突出,学生的画作里永远能看到老师的影子。

只因为中国画历来重视对传统的学习,每个人学画都先是从临摹古人的经典画作开始,以此打好基本功,积累熟练技法,当一些人画得越来越顺手时,就会变得畏手畏脚,不敢轻易改变和突破既有的画法和风格,久而久之,就养成了泥古不化的习惯,很难再在艺术道路上开掘出新的东西。

学习古人笔墨技法的同时,注重学习古人的创作思维,学习古人怎样用笔墨更好地服务画面的形式和内容,体现个人的探索精神,才是正确的学习姿态。

为了证明自己的观点,吴冠中打了一个形象的比喻,他说:

笔墨对于中国画,跟泥巴与雕塑作品的关系一样,泥巴在没有雕塑成具体形象时,其价值一文不值。

吴冠中说出这个观点时,并不是图一时的心直口快,而是经过深思熟虑后,提炼出来的核心观点。

因为从20世纪80年代开始,「全球一体化」在文化界表现得越来越强势,中国画面对油画的冲击,被迫做出了许多形式上的改变,为了保持中国画的纯粹性,学界形成了一个偏颇,甚至错误的观点:

守住中国画的笔墨底线,笔墨是衡量中国画优劣高下的唯一标准。

这个观点实际上跟「清初四王」的观点有些大同小异,无限放大了笔墨的作用,容易让笔墨变成类似于八股文式的文字游戏,让形式凌驾于内涵之上。

四王十分崇拜宋元时期的画法,把古人的笔情墨趣当作最高的艺术标准,处处模仿古人笔法画各种题材,画面看起来古朴典雅,颇有古韵,但实际上是一种「新瓶装旧酒」,对中国画的创新贡献不够,因此,四王虽然很有名,但在美术史上的地位并不高。

又因为四王的做法得到了皇帝的认可,导致中国画的复古之风盛行了300多年,这300年间,中国画几乎没有取得发展。直到近100年,随着吴昌硕、齐白石、黄宾虹等国画大师横空出世,他们主动给文人画里凝注符合时代精神的新观念、新意识、新情怀,摆正了笔墨在中国画里的位置,不盲目崇拜笔墨,也不贬低笔墨的作用,让笔墨回归到服务工具的本色,才把国画延续300年泥古不化的风气改观了一些。

笔墨对中国画很重要,但不是中国画的一切,笔墨跟着时代意识走,跟着时代的变化而变化,活用笔墨,让笔墨为画面的题材、情感和意蕴来服务,才等于是用好了笔墨。

吴冠中「笔墨等于零」的核心意思,实际上跟石涛的「笔墨当随时代」有许多相似性,都肯定了笔墨的价值,笔墨都是建立在时代意识之上,脱离了具体的时代意识和画面形式,再多么华丽的笔墨,也是没有任何意义的。

文学史上,南北朝时期非常流行的骈文,明清时期大行其道的八股文,辞藻华丽,语句优美,但形式大于内容,经过沉淀后,对文学的发展并没有什么实质性推进意义,比起【诗经】、【楚辞】、先秦散文、唐诗、宋词、元曲等文学体裁,骈文和八股文在文学史上的存在感并不强,所以很快被遗忘。

不论是绘画还是文学,内容永远大于形式,笔墨就是国画的形式,思想趣味才是国画的内核,思想趣味指导着笔墨的运行,笔墨营造着思想趣味深度和广度,同时,把笔墨和思想趣味安放在符合时代精神的审美观念里,才能创作出根正苗红的国画作品。

吴冠中对笔墨的态度非常理性,他认为,

任何画家在探索中,个人的笔墨风格都是在无意识中形成的,不能刻意去强求。

当一名画家学会了表现自己的独特情感,能表现出个性化的视觉美感,并且能把这种美感传递给观者,能打动观者,就自然形成了自己的笔墨风格,笔墨是一种私人化的情感符号,而不是一种技法。

正是这种观点,赋予了吴冠中极大的探索勇气,他把中国画的审美意境和油画的形式感结合起来,在创作思维和表现手法上,把中国画和油画打通,合二为一,完成东西方艺术的汇合和交融,创造出一种中西合璧的绘画语言,是吴冠中对美术史的最大贡献。

从吴冠中的绘画里,既能看到中国画的气韵和意境,又能看到油画的色彩构成、装饰趣味,以及抽象元素,他这种独具魅力的绘画语言,颇具创新意识,为现当代美术开辟了一条坦途,他注定要在美术史里占据一席之地。