過去一年來,有關「課間圈養」現象、中小學生課間十分鐘活動受到限制的話題引發社會廣泛關註。爭議之下,課間十分鐘成了一場「安全」和「自由」之間的賽局。課間十分鐘為何會「消失」?主要是因為學校出於對學生安全的考慮,擔心學生在課間活動中因磕碰、打鬧而發生糾紛乃至安全事故。有些學校缺乏足夠的戶外活動場地和設施,無法滿足學生的活動需求。建築設計有可能解決這些問題嗎?

一個人青少年時期最寶貴的時間都是在校園中度過的。學校的空間布局、設施安排、一草一木都會潛移默化地影響孩子對城市、對自然、對環境的認知。建築設計師正是負責設計學校的人。

我們采訪了兩位建築設計師:王維仁與朱濤。他們曾參與從貧困山區到香港、台灣等不同地區的學校設計,也參與過高校和國際學校的建設。我們從現階段國內學校設計的基本情況出發,探討不同學校空間對孩子發展的影響。城市高速發展至今,如果不得不走向高密度校園,那應該如何設計?同時我們試圖了解,在空間有限、人口密度大的城市中,有利於孩子身心發展的校園應該是怎樣的?學校這個空間,到底應該承載何種意義?

朱濤,香港大學建築系副教授,朱濤建築工作室(深圳)主持。

王維仁,香港大學建築系教授及王維仁建築研究室主持人,美國建築師學會及香港建築師學會會員。

讓我們把目光投向深圳。40年的高速發展,深圳已經成為一個高密度超大城市,但代價之一便是校園土地的稀缺。有媒體曾統計,從1979年到2018年,深圳人口增長了55倍,但小學數量僅從226所增加至244所。矛盾在時年一所小學的報建中暴露,一般情況下,中國的中小學容積率(總建築面積與凈用地面積的比率)普遍低於1.0,但該小學的容積率達到3.0,是其他地方的三四倍。

為了探索集約土地條件下高密度、高品質校園的建設方向,深圳從2018年啟動「新校園行動計劃」,打破校園建設的既有規則,不限資質地邀請海內外建築師參與高密度校園建設,並在該過程中探索適合當下需求的設計規範、管理體制、公眾參與形式等。目前該行動已進行三屆,共有29所校園參與改造,從幼稚園到中學,從公辦學校到國際學校,不同教育階段、不同教育型別的學校皆有貢獻出各自的高密度校園實踐。

中國城鎮和農村中小學校的新建、改建和擴建計畫需滿足【中小學校設計規範】,該規範以全國大多數地區力所能及的最低限處為依據,對學校的場地和總平面、教學用房、安全通行與疏散等做出量化規定,幾十年來發揮了積極作用,但也面臨更叠滯後的討論。特別是其中對教室、功能構成、平面利用系數的嚴格規定,成為禁錮設計思維的緊箍咒。

朱濤與王維仁都曾參與深圳「新校園行動計劃」,我們希望從他們的經驗中,獲得一些關於校園設計的啟發。

學校是一個社會的彩排

新京報:你怎麽看有些學校出於安全考慮,變相取消課間十分鐘?目前普遍套用的學校設計能滿足學生課間活動的需求嗎?

朱濤: 課間活動是孩子們成長的一部份,他們本來就應該玩兒。我第一次設計小學的時候,跟合夥人李抒青回想自己小時候,發現最快樂的時刻,沒有一刻是在教室裏,都是在課間的走廊。我們貼著墻根兒推推搡搡,然後看我們怕的那個班主任從樓下上來,大家「抱頭鼠竄」。真的是很快樂的遊戲時光。

其實走廊是室內和室外的過渡空間,能成為小朋友的樂園。但內地很多學校的走廊非常窄,僅僅能滿足最基本的交通和緊急疏散需求。學生如果想在課余利用這些走廊(包括校園裏其他的一些開放式空間)做一些好玩的探索,就不夠了。所以我設計學校有一個原則:盡量讓走廊的寬度成為教室進深的一半。比如,如果教室的寬度是7.2公尺,走廊就是3.6公尺。走廊只要寬一點,新的可能性就有了。

北京東四七條小學的學生們在玩「編花籃」。(新京報記者 李木易 攝)

學校是個空間集合。對學生來說,學校就是一個社會的彩排。當他身在其中,從小就開始意識到哪個地方是自己的,哪些地方是外面的,是公共領域。這些布局一定要非常多樣、完備,才能讓孩子從小就能明白。

如果每天被困在教室裏,就相當於大家永遠被隔離在自己家裏,不需要公共社會。他沒在學校裏受到潛移默化的影響,對個人、小集體、學校、社群、城市完全沒有概念,這是很可怕的。

新京報:你觀察到內地學校的建設有什麽特色?

王維仁: 內地學校最大的特色就是大。一個小學經常有十幾個班,很多中學也有幾千人。很多運動場、球場都是400公尺寬,學校整體空間太大,樓太多。所以小孩半天才能走到樓下去,剛走到操場,十分鐘沒了。

而且建築規範要求小學的教學樓不超過四層,建築之間的間距是25公尺,於是樓房都是一條一條的,中間隔著25公尺。再加上很多校長站在管理者角度,希望一眼看到所有的教室,這是監獄的概念,才會做成那個樣子。

學校就像城市,什麽是好城市?小孩在裏面可以穿梭、自由來往、探險、成長,這才是好城市,好學校。其實可以嘗試把大學校拆成兩到三個離學生家很近的小學校。就像我有一塊糖,把它變成好幾塊小糖,分得越小、越多,每一個人都能吃到糖的機會就更多。這是一個集中跟分散的觀念。

比如香港很多學校,進去就兩排校舍,一個院子,一個學校只有600多個人。人數少的學校空間也小,小孩一下課就到院子裏去了。

紀錄片【我們的小學2】畫面。

新京報:我小時候學校的設計就是一棟板樓,一個長廊,上面有四五個班,走廊就一兩米。我就會覺得只有我們班前面的那一兩米走廊是我們的地盤,其他班級的走廊是他們的地盤,你都不好意思經過。

王維仁: 是這樣的,我們對空間會有一種領域的感覺。所以我現在的設計,首先是把走廊加寬,從2公尺變成4公尺。另外我會在兩個班級之間設計一個通風口,讓空間停一下,這樣兩個班級就會有關系,我的班就不只是我前面了,還包括隔壁班,我也可以去走動。然後兩個班級為一組,一層可以容納三組,讓這六個班圍起來,小孩子可以在那邊跑來跑去。讓他們透過學校形成對空間的學習。

朱濤: 在實踐中,加大學校建築中的公共空間也遇到一些問題。因為一個學校立項的時候,總面積和各種房間面積都是確定的。走廊加寬一點,總面積就會超標。所以我們在深圳嘗試,在不改變總面積的前提下,透過減少其他地方,來加寬走廊。

哪些空間可以靈活處理呢?比如,電腦教室不需要那麽大。因為現在每個教室都有電子投影,白板電子化也普及了,所以並不需要很大的專業電腦教室。

還有一些大的計畫,比如食堂在非高峰時間的空間利用率很低、圖書館功能也過於單一,這些地方就可以多功能合並。一定要某些地方少一點,才能把面積省出來,增加公共空間。當然,這些面積配置的靈活調整需要教育局和學校的認可。

用空間打造歸屬與公共參與

新京報:你的設計總是強調小尺度,也強調院落與合圍,為什麽?這個理念放在學校的必要性是什麽?

王維仁: 現在大部份人都住高層樓房,比如一個樓有8戶,40層,這一棟樓住3000多人,樓下一個花園,每次回家坐電梯,出來就到家了。這樣生活,你對社群是什麽感覺?

但如果回看比較傳統的居住區,比如上海裏弄,從大路走到巷口,走進牌坊,走到小巷,再進到家前面的小院,然後上去。這裏經過幾次空間的轉換,是一種生活的經驗。這和我們現在的居住體驗很不一樣。住在裏弄裏面,誰家花種得好,草種得好,我會很在乎。現在小區的大花園裏面,這都不是我的,是小區物業部門在管理,人跟環境的關系是脫離的。

小孩也是一樣的。對一個群體有參與感,是建立在我記得這個老師,我玩過什麽東西,我認識群體裏的人,這些真實的經驗上。我們班外面有一棵鳳凰木,他們班那邊有一棵榕樹,我跟這個空間建立過感情。這跟另外一種集體榮譽感不一樣。那種我制服是藍色,我是光榮學校,光榮學校很了不起,都是被灌輸的。

紀錄片【我們的小學2】畫面。

所以我覺得有兩件事情很重要,一個是人,一個是土地。如果脫離這些,完全抽象化地談愛一個城市,我愛不了。但讓我想起每次走在北京胡同時的感覺,那我就愛了,因為這是真實的。我覺得要培養孩子建立一種對人和土地真實的感情、認識和關愛。

朱濤: 親切的尺度、較好的圍合感的確可成為高密度校園內高品質的公共空間。如果一個學校用地過大,大部份功能水平攤開,彼此距離很遠,中間又是很多時候有排他性的田徑場時,有能量的公共生活反而很難實作。一定的密度是好事,學校密度高了,人群更聚集了,交流互動就更便利。一種城市化的公共社會就會出現。比如香港、紐約這種高密度城市,公共生活就很動感,很有能量。

新京報:你覺得怎樣透過設計在學校空間裏倡導公共生活?

朱濤: 我們的所有城市設計和建築設計都圍繞一個願景展開:如何在空間上打造一個公共社會?當時代變了,大規模調理整個城市的理想沒機會實施了。我們就會想:理想的社會、城市是什麽樣子,是不是可以用學校做實驗,打造出一個微型的公共社會?

我們設計的每一所學校,都有一個核心的公共空間。比如在貝賽思(深圳一所國際學校),施行全面走課制,這意味著校園中的所有空間都是公共空間。我們在校園的中心部位,設計了一個中央大廳,作為全校公共空間的樞紐,連線校園所有公共設施。我們在大廳中設計了很多人可以坐的劇場式空間。

這個劇場所激勵的活動,可以是分散的,也可以集中。可以是開放式課堂,也可舉行音樂會、辯論賽和各式各樣的展覽。我們希望師生們經過那裏,就會被各種活動吸引,而不是低頭沈浸在自己的手機裏。

深圳貝賽思學校的中央大廳。(圖源:朱濤建築)

另一個案例是很早以前,在甘肅文縣。汶川地震後,有個慈善機構捐了一個12個班的學校。學校希望有個禮堂,但捐的錢不夠修禮堂。我們設計的時候,就把樓梯間放大成了一個巨大的台階,就成了禮堂。台階承載了劇場、舞台的功能,直接在樓裏面就可以用了。只要把一個交通空間稍微放大一點,就成了有全新內涵的公共空間。

在深圳的華新小學,我們利用學校的南北兩層的高差,做出「社會」和 「家居」兩種不同的教育空間配置。教學樓是「家居」部份,用了住宅的設計方式,叫三室兩廳一廚一衛加一個「工人房」:就是每三個教室組成一個「L形」單元,朝北共享一個「起居室」,朝南共享一個兩層高的花園。還在周邊布置了幾個生活服務性的小島:餐台、衛生間、老師工作站。

利用高差,低兩層下去的裙房部份就是「社會」,包含自然探索中心、圖書館、體育館、音樂美術教室等所有公共設施。如果教室是家園,公共設施是社會的話,那學生相當於每天都在體驗個人、小集體跟公共之間的互動關系。

華新⼩學社會+家居概念示意圖。 (圖源:朱濤建築)

每個學校其實都可以這樣做——這對我們來說是挺好玩的課題,相當於把社會願景折疊到校園裏面實踐。

校園空間的靈活與共享

新京報:回到解決學生課間活動與安全問題之間的矛盾,現在很多學校是從營運上解決,比如把走廊分為益智遊戲區、翻手繩區等,人為劃分空間的用法以方便管理。你如何看待這種解決方法?

朱濤: 給予條件,小朋友自己是可以創造性地發明各種遊戲空間的。一個小坡他可以跳來跳去,一根安全的欄桿他可以爬一爬、倒掛。如果為了管理方便,把一切規範化的話,最後培養出來的就是既沒有體能,又沒有自由意誌的人。把每一個小小的地方限制起來,最後這些點連起來時,孩子會發現這就是把教室上課的規範規劃搬到室外了。連下課都不能自由地玩一玩,那不是很慘嗎?

我們在深圳華新小學規劃的那個「起居室」,很難命名那個是什麽空間,是用來翻手繩還是跳繩,還是看電影,都可以。那個空間放在那兒,保守的老師可能想要限制用途,但是心態開放的老師可以今天晚上搞個講座,明天做一個中秋聚餐,後天大家來畫畫比賽。

空間本身是開放的,等著使用者去發明各種用處。我覺得這一點建築師能做的其實很多,就是有意識地提供沒那麽嚴格限定的空間,期待師生自行自由使用。

三室兩廳的起居室透檢視。(圖源:朱濤建築)

新京報:深圳福田在發展高密度學校時,曾提倡學校能與周邊社群共享某些公共設施和場地,這一點在你的設計中有體現嗎?

王維仁: 每一個學校都有圍墻,為什麽?因為有一個建築紅線,大概是4到6公尺,將學校與外部空間隔離開。傳統做法會種一排樹,然後做圍墻,那這個空間就會很浪費。我設計的一個學校,校地不夠,最後建築紅線只退了2公尺。但這2公尺可以給社群用,因為我看到上下學的時候家長都擠在這裏,所以想把它做成口袋公園,在用地與建築紅線之間安排些花台座椅。但這樣就沒有圍墻了,怎麽辦呢?我就把一樓架空,所有的房子提高一米半,這就是圍墻。

石廈小學剖面圖。(圖源:王維仁建築設計研究室)

而且一樓整個架空後,沒有教室,可以做成公共大廳。另外操場也維持和社群的街道同一個高程(某點沿鉛垂線方向到絕對基面的距離),這樣它可以結合地鐵出口成為一個大尺度的廣場空間。

我的想法是十年以後,周末整個一層都是開放的。因為學校其實是城市的一部份,不應該只是讓小孩子使用,而是可以想到二十年以後,如果學生越來越少,它可以變成社群中心。

朱濤: 現在深圳在積極修建高密度校園的同時,也意識到周邊社群的服務設施嚴重不足。各方極力想推動的是學校內部的一整套大型設施,田徑場、遊泳池、室內體育館等,如何透過創新管理,與社群共享?

但要實作更綜合、高效的城市用地,我認為田徑場、遊泳池、室內體育館等大型設施,一開始就該規劃給社群,直接由社群擁有和管理。學校定期去預約使用就行了。總之,建設校園如何與提升社群服務結合,也是有意義的話題。

高密度學校長什麽樣

新京報:全國不同城市的特點可能各有不同,為什麽深圳在發展高密度學校?高密度學校有什麽特色?

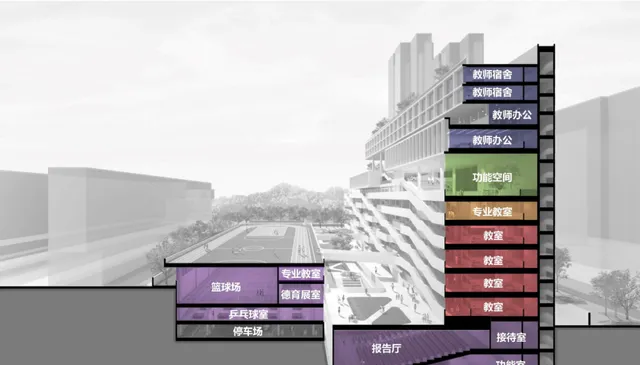

朱濤: 現在深圳的趨勢是學校越來越高,小學的宿舍、教學樓有時候都是高層、甚至超高層。因為滿足學位的壓力很大。(編註:設計規範僅要求小學教學樓標準教室部份不超過四層,但對整體樓高暫未有要求,因此有建築師選擇將教學樓、教師辦公樓、專業教室等空間集納到同一棟建築,即不違反規範,又節約橫向空間。)

深圳「新校園行動計劃」中的競賽提案。(圖源:本構建築)

這一方面是無奈,因為學校很難拿到新地,只好內部解決,或者是用很邊角碎料的地,解決學生高密度。但反過來另一方面,有時候推動創新的,正是場地的特色和密度。這種限制性條件,激發了一些非傳統的做法。

比如通常在校園中占地規模最大的就是室外田徑場,但因為田徑場落地的做法因循已久,各界都視之理所當然,所以各類學校設計規範中只規定了田徑場在總平面上和學校建築之間的布局關系,沒有清晰規定在剖面上的標高。於是很多設計師就把田徑場升到空中,甚至升到屋頂(目前深圳消防部門規定田徑場不能升到主樓屋頂),下沈到地下,以節省出大片地面做其它用途。

而且正是因為局促用地和各種嚴苛限制,還出現了一些新穎的田徑場平面布局思路。比如為了盡可能保留場地上的樹木,設計師打算把某小學的運動場地分解,將200公尺的跑道提升至3層,中間本來按慣例做球場的地方挖空留給樹木,將兩組球場分別置於建築底層和屋頂。

人民小學的運動跑道被單獨架起。(圖源:【直向建築最新方案:深圳福田區人民小學】,有方空間)

也有建築師在學校建築已經占據基地61%的條件下,以高超的技巧將各種綠化空間與各個標高上的交通、交流、邊坡、屋頂空間結合起來,形成形態多樣、三維蔓延整個校園的綠化和公共空間體系。這些特征成為普遍現象,在深圳的高密度校園中反復出現。

新京報:你是如何將高密度學校設計與你的理念結合的?重點是什麽?

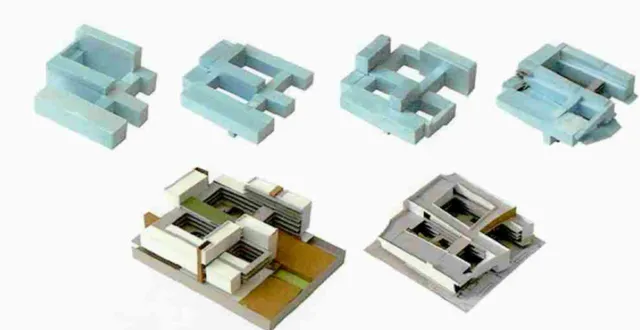

王維仁: 第一,我想把大學校重新規劃為小學校,那就要做院子。我在石廈小學裏設計了四個大小不同的院子。把兩個年級12個班加上教師辦公室,圍合成一個大院落。然後用教室之間的南北穿廊,把長條的大院落分成一大一小兩個院子。這就可以形成兩個年級學生們的基本生活圈。學生在這裏穿梭不需要上下樓梯。然後將低中高三個年級院落相疊,這樣對學生而言,從每層的班集小院到年級的大院,再到三層的教學院落,會有一系列尺度的轉換,可以使他們形成一種循序漸進的空間層級認知。

⽯廈⼩學的院落體量發展。(圖源:【上升的⼤樹-七步邁向都市合院校園】,王維仁)

第二,我意識到層高很重要。國內的建築規範,教學樓高度不能超過24公尺。但深圳大部份學校我進去會感覺24公尺的尺度太高了。小孩子站在一樓中間的時候,感覺很不舒服。所以我在負一、負二樓會安排圖書館、體育館這些公共設施,一樓架空,這樣普通教室從二樓才開始,往上看就只有四層樓了,尺度就小了。我還會繼續調,讓學生感覺上面只有三層,甚至兩層。

石廈小學。(圖源:王維仁建築設計研究室)

另外我覺得深圳學校裏的樹都長得非常好,但現在規定學校的容積率從1變成3。為了達成這個目標,所有的學校要百分之百開挖地下室,挖兩層,裏面是各式各樣的體育育館、操場。最後所有的土都沒有了,樹也沒了,只能種些盆景,那些樹是長不大的。

所以我就把地擡高,把樹也擡高了,而且是按照不同的活動層高,依次將樹擡高,成為4棵上升的大樹。這樣就可以把樹也帶到很高層建築中,讓每一個教室都有生態環境。我希望讓小孩子在每一層都能看到樹,想象一個上課時望著窗外發呆出神的學生,可以驚喜地發現三月的春天,停在樹梢上的候鳥。

擡升的大樹與平台。(圖源:【上升的大樹-七步邁向都市合院校園】,王維仁 )

高密度學校的挑戰與未來

新京報:關於高密度學校,一個家長可能最常見的質疑,是覺得這類豎向發展的校園會有很多樓梯,很不安全,你怎麽看這種擔憂?

王維仁: 的確如此,所以現在學校還有一個現象,就是欄桿越做越多。

朱濤: 那種絕對的安全,比如消防、緊急避難、地震時可以短時間跑到安全地帶,這些是有規範明文保障的。只要按規範做,絕對的安全沒問題。但從心理上,比如站在十幾層高樓,如果面對一個巨大的中庭,有恐高心理的人看到那個高度不是害怕,是想跳。設計師要盡量實作尺度人性化,讓人不管在哪個高度,在視覺上感受到周邊始終是親切宜人的空間。這個是可以做到的。

新京報:你們與校方的接觸如何?設計理念校方接受嗎,他們看重哪些方面?

朱濤: 有時學校會給我們很大啟發。比如深圳華新小學,在筆架山公園邊上。這個學校一開始就有個很好的想法,留了後門。有些詩歌課、生物課,直接後門一開,老師帶著學生就去山裏上課了。所以我們在新學校從正門到後門修了一條「山街」,很多課都可以從後門直接進山裏。

華新小學平面圖,橙色為街道。(圖源:朱濤建築)

再比如深圳中學龍崗初中的姚校長有一個觀點,他說現在物理、化學的理論課是在標準教室裏上,只有做實驗的時候才到實驗室裏去操作。他認為這樣是在潛意識中強化理論和動手的分離,所以他認為實驗室要放大,把理論課和實驗課放在一個空間內。這樣的教學空間創新,是我們自己想不到的,讓我們深受啟發。

大部份學校對設計的要求,還是最基礎的安全,好管理。或者一些視覺上的要求,墻面用冷色還是暖色。我覺得大家普遍心目中都有關於學校建築定型的一種模式,只要維持正常教學秩序就夠了,不太有熱情和精力構想一些新願景。

另外校方普遍希望建築容易維護,不願花精力打理一些特別設計的地方。比如我們想用馬賽克貼一個學校的墻裙。我們的想法是學校建設普遍是造價低、建造快速,造成到處都是用料單一、感官抽象均質的空間,所以我們希望能把靠近學生身體尺度的墻裙做細膩一點。用馬賽克貼,這樣小朋友在走廊行走,或身體蹭來蹭去,就能看到和觸摸到一種細膩質感。

但這個想法招來很多爭議,學校和代建方都嫌馬賽克容易臟。我們找到了稍微大塊一點的仿馬賽克面磚——實際上是面磚,表面上劃分成小塊馬賽克形狀,覺得質感還不錯。但學校還是擔心這種面磚的縫隙仍容易被小朋友蹭臟。最後只好選用巨大的面磚,幾塊就能把整個墻裙鋪滿。這導致教室走廊尺度和質感都很抽象均質,我個人覺得很遺憾。

王維仁: 之前有個校長,一見到我,感覺好像把我都看穿了一樣,對我設計思路裏新穎的事情,都抱有懷疑。他見過很多建築師,覺得我們就是不可靠的,吹牛的,工程隊施工還會偷工減料。他的經驗其實也是對的,確實發生過不少類似的事情。

但後來學校建成後,他看到學校變這樣非常興奮,他說「我現在知道你在講什麽了」,態度轉變非常大。所以其實很多學校,只是沒有給機會讓人看到新的可能性。

作為設計師,要懂得在學校要求和自己的想法中間找平衡點,千萬不能丟掉原來的想法。因為我的設計理念不是空有形式,不是說這裏要做一個圓那裏要做一個曲線。比如有的建築師,可能整個設計概念就建立在做一個大斜坡上,沒了這個就不會做其他的,那就有問題了。我可以不要這個斜坡,而是實作一種空間關系,這樣就可以隨時調整了。建築設計是這樣一種能力,追求的是一種空間的關系、協作關系,一種跟自然的關系,而不是某一個固定的形式。

朱濤: 我們心目中的理想校園,是針對不同的氣候、場地、社會經濟狀況,找到一個最合適的手段,實作一種空間願景,讓人在裏面有所感悟:學校還可以這麽好,這麽美,教育是可以這樣開展的,就夠了。

新京報:我們提到的高密度校園案例大多來自2018年的「新校園行動計劃」,關於校園設計,深圳最新的情況如何?

朱濤: 最近我們好像又開始進入一個保守狀態:一方面設計和建造條件越來越嚴苛,造價越來越低,教育主管部門摳各種房間的配置和面積指標越來越嚴。這導致建築設計的探索空間越來越少,各界對創新的熱情好像也沒有前幾年那麽大。各方都在極力強調「落地實施」,所以我感覺最近學校的設計又趨於均質化。

另外一個很大反彈是關於校園和社群共享。有些校園的田徑場其實占用了社群綠地,天經地義地要和社群共享,但最終仍修一圈圍墻,把田徑場獨自占有,不向社群開放。此外,公安局要求學校紛紛加高圍墻,在欄桿上加「防攀爬」倒刺。其實作在的電子監控和保安措施完全可以保證校園安全,這些「防攀爬」措施主要是為了做視覺文章——在視覺上塑造一個校園是封閉堡壘的形象,以便透過治安管理的官僚審查。這種趨勢正在背離以前提倡的開放的校園、社群共享精神,非常可惜。

新京報:高密度設計會是中國未來校園設計的趨勢嗎?

朱濤: 深圳在還沒有規範化之前,給建築師這麽大的創新機會,可能是個特例。但從整個用地意識來說,隨著土地資源越來越稀缺,越來越多地方規劃的時候一定會意識到,學校稍微緊湊一點,不用攤那麽開,也是可以滿足教育條件的。在這個思路下,學校一定會越來越密,其他所有的公共服務都會越來越密。

但這個趨勢是有限度的,一個學校能不能無限增高,無限地往上擡?不管多大的田徑場都可以擡到空中嗎?當學校不再有一塊「原初」地面,一棵大樹都種不下了,社群也沒有了避難場所,學校跟城市街道相連線的「原初」地面全被蓋上或者室內化,就變得有點像現在的大型購物商場。這就沒了城市意義的公共空間。所以這個趨勢一定是有限度的。教育和公共生活的空間不應該那麽窘迫。

特約采訪/訚睿悅

編輯/荷花

校對/王心