題圖:來自電影【情人】作者:喻書琴,出生湖北,原居北京,現住洛杉磯。

1

她,杜拉斯,從出生就開始雕零。

她的父母,法國的小學教師,響應法國政府的號召,來到法國殖民地的印度支那(今越南西貢) 。很快,父親就患上重病去世了,那時,她 4 歲,小哥哥保爾 7 歲,大哥哥蜜雪兒 8 歲。

母親依靠作為教師微薄的薪水養活三個孩子,又拿十五年的積蓄向土地管理局買了一塊租借地,希望耕種致富。誰知上當受騙,那塊地常年被太平洋決堤的海水浸泡,顆粒無收,母親向當地部門奔走控告,卻最終敗訴。

中年喪夫,破產欠債,背井離鄉,母親的性格變得扭曲,偏執、暴戾、崩潰、歇斯底裏、陰晴不定,經常拿這個小女兒當出氣筒痛罵暴打一頓。

當女兒離開餐桌時,事情終於爆發了。母親站起身,以全身的力氣用拳頭打女兒。她一邊打,一邊說起了堤壩、銀行、她的疾病、房頂、地籍管理局、她的衰老、疲憊和死亡,這情況持續了兩個小時。她站起來撲向女兒,然後倒在椅子上,累得發呆,平靜下來,然後又站起身,再次撲向女兒。(引自【抵擋太平洋的堤壩】)

然而,母親從不打罵大哥蜜雪兒,相反,母親對他有一種極為病態的偏愛,甚至把對丈夫的愛移情到這個長子身上,他是男孩,也是男人,是她唯一的精神寄托。

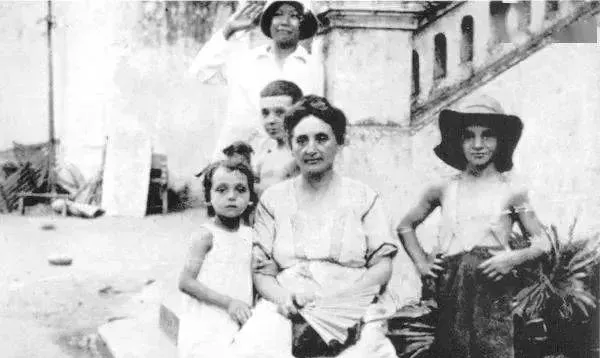

▲ 童年時代的杜拉斯

雖然這個大哥不學無術,賭博成癮、吸毒成癮、偷盜成癮,經常對弟弟妹妹拳腳相逼,惡語相向,但仗著母親寵溺能夠飛揚跋扈,代替父親的位置,填補父親的空白,在家裏行使專制獨裁的父權。據說,這位被母親深愛的大哥強暴過杜拉斯。

長期被母親和大哥虐打,她和小哥不得不抱團取暖。小哥孱弱、瘦小、溫和、憂郁,愛哭泣,卻願意保護這個最小的妹妹。是的,他們亂倫了。也許只是兄妹兩人在深淵絕望處彼此取暖的延口殘喘。

謾罵、毆打、亂倫、強暴……這是怎樣混蛋的家庭?!

這個家庭就是一塊頑石,凝結得又厚又硬,不可接近。我們沒有一天不你殺我我殺你的,天天都在殺人。我們不僅互不通話,而且彼此誰也不看誰。你被看就不能回看。看就是一種好奇的行動,表示對什麽感到興趣,在註意什麽,只要一看,那就表明你低了頭了。被看的人根本就不值得去看。看永遠是汙辱人的。交談這個字眼是被禁止的。我認為這個字在這裏正表示屈辱和驕橫。任何一種共同關系,不論是家庭關系還是別的什麽,對於我們這一家人來說,都是可憎的,汙蔑性的。我們在一起相處因為在原則上非活過這一生並為之深感恥辱不可。(引自【情人】)

2

這樣陰暗如深淵的家庭,塑造了童年時代和少女時代的杜拉斯,渴望愛,渴望錢,渴望安全感,內心極度冰冷而極度狂熱,且有一種近乎瘋狂的勇毅。

在我眼中,15 歲半的杜拉斯長得真美。清澈的,靈動的,憂郁的,天使一般纖塵不染的美,卻因為悲慘童年的侵蝕,內心早已被踐踏得百孔千瘡。

▲ 少女時代的杜拉斯

雖然正值豆蔻年華,她身心早已麻木,對性和貞潔無所謂。她只對錢有興趣。她想,如果她能弄到錢,母親會重新愛她,就像愛大哥一樣。

她塗著口紅,擦著香粉,穿著廉價的金絲高跟鞋,戴著帥氣的男士禮帽,故意打扮得花枝招展倚在湄公河岸渡輪的欄桿旁,像一名老練的雛妓。

那個叫黃水梨的中國少爺,開著豪華轎車,戴著鉆石戒指,穿著精致絲綢外套,黃皮膚的孱弱的 27 歲男人,果然見色起意。

作為富二代,這個未婚中國男人有過很多情人,風月場上逢場作戲慣了,居然對她說:「我怕愛上你。」

她答:「我寧可讓你不要愛我。即便是愛我,我也希望你像和那些女人習慣做的那樣做起來。」

她還那麽小,卻把人性看得很透。她來那個房間,不過是像妓女一樣從事交易,男人是嫖客,帶著恐懼心理的嫖客——他知道,嫖那麽年幼的女孩,若被她家人告發,他會坐牢。所以,她說了謊,虛報了歲數。

他把我當妓女下流貨。他說我是他唯一的愛。他當然應當那麽說。就讓他那麽說吧。他怎麽說,就讓他照他所說的去做。就讓肉體按照他的意願那樣去做。去尋求去找去拿去取很好都好。沒有多余的渣滓。一切渣滓都經過重新包裝,一切都隨著急水亂流裹挾而去,一切都在欲望的威力下被沖決。(引自【情人】)

然而,即便如此不堪,她卻依然惦念這個房間,外面嘈雜混亂,房間卻是幹凈的,溫暖的,快樂的——哪怕只是性的快樂。

而家裏的房間,卻是歇斯底裏的混亂、冰冷、痛苦。

3

母親很快就覺察到女兒的「醜事」。

上個世紀早期,種族歧視嚴重,白種人視黃種人為低等民族,而身為白人的她卻傍上一個黃種的中國男人,母親自然認為是奇恥大辱,暴打了她一頓,罵她娼婦,而大哥在一旁幸災樂禍,加油添醋,小哥哥則大哭不止為她乞求。

我母親幾次發病,病一發作,就一頭撲到我身上,把我死死抓住,關到房裏,拳打,扇耳光,把我的衣服剝光,俯在我身上又是聞又是嗅,嗅我的內衣,說聞到中國男人的香水氣味,進一步還檢視內衣上有沒有可疑的汙跡,她尖聲號叫,叫得全城都可以聽到,說她的女兒是一個婊子,她要把她趕出去,看著她死,沒有人肯娶她,喪盡廉恥,比一條母狗還不如。她哭叫著,說不把她趕出家門,不許她把許多地方都搞得汙穢惡臭。她說,不把她趕走那又怎麽行。

我那個哥哥,就站在房門緊閉的房間的墻外。那個哥哥在房門外面應著母親,說打得好,打得在理。他說話的聲音低沈、溫和、親切。他對母親說,真相一定要查明。不管付出什麽代價,他們非把事情弄個水落石出不可。目的是不要讓這小女兒從此淪陷,不要讓母親從此走向絕境。母親在房間還是狠命地打。

小哥哥大聲喊叫,叫母親不要打了,放開她。他逃到花園裏,躲起來,他怕我被殺死,他對這個未可知的人,對我們的哥哥,一向都怕。

小哥哥的恐懼使我母親平靜下來。她哭著,哭她一生多災多難,哭她這個女兒丟人現眼。我也和她一起大哭。我說謊了。我發誓說沒有事,我什麽也沒有做,甚至沒有接過吻。我說,和一個中國人,你看我怎麽能,怎麽會和一個中國人幹那種事,那麽醜,那麽孱弱的一個中國人。

我知道大哥緊貼在門上,正在側耳細聽,他知道我母親在幹什麽,他知道他的妹妹全被剝光,他知道她在挨打,他希望再打下去,直到把她打死。我母親當然不知我大哥的詭計,黑心的可怕的陰謀。(引自【情人】)

這幾段,我看得毛骨悚然,也心痛如絞。

可是,打完罵完,母親一邊感到極度羞恥,一邊又有些得意,畢竟,女兒的美色可以掙錢了,自古笑貧不笑娼,為何不利用這個富裕中國男人來還家裏欠的債,這筆被包養的肉體交易也不算太虧。

她也對母親發誓,她只愛他的錢,不會愛他的人,白種人怎麽會看上一個黃種人?於是,母親釋然了——這是一種「高等族群「的釋然。

隨後,中國男人在當地最奢華的餐廳宴請她的家人。母親和兄長一面虛榮的享用「黃種人「高價買單的山珍海味,一面又以「白種人」居高臨下的傲慢投之以蔑視的眼光,讓他倍感卑微和屈辱。

而她呢,她恨母親,恨長兄,也恨這個中國男人——他那麽軟弱無力,竟然無法與她強勢的哥哥對抗,她感到雙重的羞恥。

回到藏嬌的小屋,男人在床上狠狠蹂躪女孩,作為對女孩家人傲慢態度的報復,而女孩倔強的承受屈辱,卻滿不在乎的問他,自己的職業表現如何,剛才做愛值多少錢?500 比索?

又回到最初的原點——性是賽局,也是交易、互相傷害、彼此嘲笑。

▲ 電影【情人】海報,梁家輝與珍瑪奇主演

母親見錢眼開,於是去找校長,允許自己女兒夜不歸校,用女兒的性自由換取更多的金錢。校長、老師、同學們都知道她做了妓女,於是,流言蜚語湧來,學校規定其他女孩子不可以和她說話,免得被玷汙被帶壞。

無論家庭還是學校,她都是被孤立的。她無處可去,更頻繁去到中國男人那裏求歡,求得情欲中的零星溫存。

我想,每一次的做愛,於這個才 15 歲半的少女,仿佛是暗的海中搖搖欲墜的腐木,用可觸可感的歡愉和淚水,對抗越來越沈重的絕望,恐懼、死亡。

這本不是這樣的豆蔻年華應該承受的罪與罰。

4

被包養的時間久了,他們變得熟悉了,那點微薄的愛意從何開始萌芽的?

微薄的愛,是源於肌膚嗎?

「他給我洗澡,沖浴,給我擦身,給我沖水,他又是愛又是贊嘆,他給我施脂敷粉,他給我穿衣,他愛我,贊美我。我是他一生中最寵愛的。」

微薄的愛,是源於傾聽嗎?

他給她講中國的風貌,講巴黎遇到過的女人,講父親的發跡歷史,講為了家族生意他即將要娶的門當戶對的中國新娘。

她給他講法國的習俗,尤其在西貢,不是處女的女孩丟人現眼,不會有人娶的。但她不在乎嫁不嫁人,她真正想要的是寫作——是的,她說她長大以後一定要寫寫自己愛恨交織的原生家庭。母親和大哥曾對她寫作的夢想嗤之以鼻,因為靠寫作是賺不了錢的。

但中國男人卻沒有嗤之以鼻,好奇而安靜地傾聽這個白人少女——她疲憊中的夢想。

微薄的愛,是源於憐憫嗎?

強者從來不憐憫弱者,只有弱者能憐憫弱者。我覺得,這個中國男人對這個白人少女應該多少有些「同是天涯淪落人」的感覺。

雖然,白人少女被家人嚴重虐待,可是,中國男人同樣被家人嚴重管控——他是有錢,但沒有權力和地位,一切都得聽從父親——那個躺在床上抽了 10 年鴉片但依然可以獨攬大權的老父親。父權宗法社會的中國,兒子是懦弱的,卑微的,卑躬屈膝的。

曾看到這樣一句評論:「她和她的情人在某種程度上是一樣的,他們都是生活中躲在某個黑暗角落中飲泣的弱者。 但是,一旦兩個弱者結合,他們之間似乎又可以產生一種可以讓生命變得更為強大的能量,消解彼此的孤寂、恐懼。這種肉體的觸碰讓杜拉斯心安,也無限留戀,最終,她愛上了這種形式的情感宣泄並沈迷其中。」

▲ 來自電影【情人】

我也覺得,再微薄的愛意,日子久了,疊加起來,也就有些厚重的分量了——至少,他把母親留給自己的寶石戒指戴到了她手上。那時,他多少是愛她的吧。

可作為一個被長期家暴虐待的少女,杜拉斯依然沒有愛上他。她自己是愛無能的,她心早已被家人傷得體無完膚,極其防禦,高度匱乏,徹底冰冷。於她,愛是一種奢侈的感受和能力。

更何況,種族偏見和階級差距固若金湯,已經融化在他們各自的思維裏。他們可不是反抗家族的羅密歐和朱麗葉。

於男人這邊,父親對兒子有絕對的控制權,早在他年幼時就給他定下親事,是門當戶對的中國千金小姐;於少女這邊,母親和大哥對她有絕對的控制權,骨子雷根本瞧不起低端種族。

男人也許有那麽點在乎她,但更在乎繼承父親的財富;如果沒有父親的經濟後盾,他知道自己將一文不值。

少女也許也有那麽點在乎他,但更在乎保護家族的名譽;她有作為白種人高貴的優越感——為了錢的性交易不羞恥,但愛上一個黃種人則是羞恥。

後來,男人遵從父命結了婚,少女的家人敲詐了男人一大筆錢,她也靠著這筆錢,回到法國讀書,所謂的「初戀」結束。

少女上船離開西貢的那天,忽然遠遠瞥見男人的那輛黑色轎車,默默目送她離開……可我有些懷疑,這溫情脈脈的一幕只是幻象,只是晚年杜拉斯潛意識裏一廂情願的期待而已。

更有可能的是,那天,那個中國男人從沒有來過,這個 15 歲的少女註定孤獨面對一生的宿命。

▲ 來自電影【情人】

5

回到法國後,杜拉斯開始在大學攻讀法律和政治。

我一直覺得杜拉斯很美,帶著憂郁感和神秘感的美,先鋒前衛的思想、強悍狂野的個性,她,獨一無二的杜拉斯,成了學院的女神,很多男人拜倒在她的石榴裙下。

▲ 青年時代的杜拉斯

她桀驁不馴,情史豐富,但幾乎每一段戀情都在挑戰公序良俗的底線。

她戀愛、劈腿、卻能讓前男友和新男友同時唯她馬首是瞻;她結婚、出軌、卻能讓丈夫和情人同時對她俯首稱臣;她毫不在乎的生下私生子、離婚,然後再次毫不在乎的涉足新的婚外情……

她一生情人無數,一生都處在非道德狀態,一生都在寫作那些驚世駭俗的禁忌之戀……

▲ 中年時代的杜拉斯

直到 66 歲,最後一位情人來到她身邊——一個 27 歲的同性戀者,一個瘋狂熱愛她作品持續 5 年每天給她寫信的超級粉絲,一個照顧她晚年飲食起居,做她的秘書、司機、演員、護士的小男友。

可是,即使這樣不對等的老少黃昏戀中,杜拉斯依然咄咄逼人,她抽煙酗酒,打罵他、禁閉他,索取他「不可能給予女人」的性,他逃跑過又回來,又妥協,又隱忍,情感和精神上卻始終離不開她,似乎有些病態的依賴伴侶關係。但無論怎樣,這男孩陪伴她直到 82 歲去世。

▲ 晚年時代的杜拉斯

杜拉斯的心似乎是個黑洞,無論用多少性,多少愛,多少男性情人都無法填滿,但其實,所有的情人面孔都指向她那個愛而不能,慕而不得的母親。

杜拉斯臨終前曾說:「我非常愛我的母親,我母親從未愛過我,我熱愛她,情人就是她……」是的,她的內在小女孩一輩子在等母親的愛和認可,她「一直在等待,無望地等待,等待母親溫柔的手撫摩她的秀發,但母親的目光越過她的頭頂,只有大哥,永遠只有大哥。」

她在西貢只生活了十八年,可她卻用一生訴說這個給她帶來暴力、傷害、痛苦、恥辱的地方。「我忘記了我所經歷過的許多事,除了童年。」

不過,在這講述這共同的關於淪陷和死亡的故事裏,不論是在什麽情況下,不論是在愛或是在恨的情況下都是一樣的。總之,就是關於這一家人的故事,其中也有恨,這恨可怕極了,對這恨,我不懂,至今我也不能理解,這恨就隱藏在我的血肉深處,就像剛剛出世只有一天的嬰兒那樣盲目。

恨之所在,就是沈默據以開始的門檻。只有沈默可以從中透過,對我這一生來說,這是綿綿久遠的苦役。我至今依然如故,面對這麽多受苦受難的孩子,我始終保持著同樣的神秘的距離。

我自以為我在寫作,但事實上我從來就不曾寫過;我以為在愛,但我從來也不曾愛過,我什麽也沒有做,不過是站在那緊閉的門前等待罷了。(引自【情人】)

6

在有類似遭遇的我看來,杜拉斯應該也是童年家暴創傷後遺癥(PTSD)重度患者。

因為她一生大多數作品都在反復從不同視角敘述童年和少女時代的自己、母親、大哥、小哥哥、中國男人……他們之間支離破碎的關系……那些悲劇太深太重了。否則,她不會如此執著,從 36 歲到 77 歲,用 40 年的時間咀嚼反芻自己的童年和初戀,把同一段經歷寫了三遍。

1950 年,36 歲的杜拉斯寫作【抵擋太平洋的堤壩】;1984 年,70 歲的杜拉斯寫作【情人】;1991 年,77 歲的杜拉斯再次寫作【中國北方的情人】;1996 年,82 歲的杜拉斯去世。我覺得,表面上看來,她是反復書寫同一個時期同一個題材,實際上,就像剝洋蔥,越剝越深,從徹底回避到部份躲閃到直面更多真實,從顯意識到潛意識,打撈起記憶冰山的最深之處。

所以,她回憶和反思的,不止愛情——愛情這個主題太狹隘了,也不止階層、種族、原生家庭這些圍繞在愛情周圍盤根錯節的主題,在我看來,是——孤獨宿命中的療愈。也許,寫作才是杜拉斯孤獨宿命中的溫柔療愈,來平衡她身上那種童年創傷後遺癥帶來的巨大自我淪陷感。

穿越四十年的幽暗時光,快走到人生的終點了,她不斷叩問過往。她終於接納了當年全部的自己,壞的好的參雜,欲的愛的含混,虛榮的脆弱的卑微的顫栗的自己,她已經坦然面對自己,也面對公序良俗下的一切審判眼光——一個內心已經被童年折磨得蒼老不堪的 15 歲白人少女,為了錢,為了性,為了逃離,被一個脆弱的黃種男人包養,你們若認為這是道德的恥辱、敗壞、放蕩、罪惡,那就是吧。愛誰誰。所以,她才能發出如此驚世駭俗之言:「如果我不是一個作家,一定是一個妓女。」

▲ 杜拉斯的一生影像

幾天前,讀杜拉斯 70 歲時寫的自傳體小說【情人】(王道乾先生譯本),曾獲得龔古爾文學獎的佳作。我讀了一遍,又兩遍,再三遍,百感交集,好久沒有讀到這麽勇敢這麽深邃又這麽悲憫的小說了……

可是,在小說之外,我真想抱抱杜拉斯,不是作為作家的杜拉斯,而是那個被母親厭棄,被大哥家暴,被生計脅迫,被男人包養,被學校蕩婦羞辱,冰冷而熱烈的,麻木而敏感的,脆弱而倔犟的,湄公河畔的 15 歲半少女……

【情人】小說的最後一幕令人淚目——

那是已經消失在許許多多黑夜中的一夜,一個少女正好也是在這條船上,正好是在那一夜,在明亮放光的天宇下,又聽到蕭邦那首樂曲,聲音是那麽響亮,這一切是確定無疑的,是發生了這樣的事。海上沒有風,樂聲在一片黑暗在大海上向四外擴充套件,仿佛是上天發出的一道命令,也不知與什麽有關,又像是上帝降下旨意,但又不知它的內容是什麽。

這少女直挺挺地站在那裏,好像這次該輪到她也縱身投到海裏自殺,後來,她哭了,因為她想到堤岸的那個男人。因為她一時之間無法斷定她是不是曾經愛過他,是不是用她所未曾見過的愛情去愛他,因為,他已經消失於歷史,就像水消失在沙中一樣。

因為,只是在現在,此時此刻,從投向大海的樂聲中,她才發現他,找到他。就像後來透過小哥哥的死發現永恒一樣……

在很多年後,她接到一個電話,他說,是我。她一下就認出了他,他跟以前一樣害怕,害怕一切。他說,我只想聽聽您的聲音,他的聲音在顫抖,她猛然聽出了那種中國口音。他說,非常奇怪,他對她的情意絲毫沒變,說他還愛著她,說他根本不可能不愛她,說他愛她至死不渝。

愛這個字眼太奢侈,既不可遇,也不可求,那麽,多日後,大海上白人少女的哭泣;多年後,電話裏中國男人的情意,那些在時光中被辜負的後知後覺的愛,是否只是晚年杜拉斯筆尖下的幻像?但是,究竟是真相還是幻像,有那麽重要嗎?我唯願,這位 70 歲重新執筆書寫過往的老婦人,在歲月創傷處,在回眸療愈處,瞥見一絲愛的吉光片羽……