在我人生的重要節點上,都有「命運」和「偶然」的身影,看似偶然,實際必然。

我知道「哈軍工」這所學校原初來自從小到大斷斷續續聽到的長輩們的聊天,這些聊天的碎片逐漸拼接出了我腦海中這所遠在冰天雪地哈爾濱的部隊院校的多彩畫面:軍人大學生戎裝威武整肅端嚴,兵工裝置實驗儀器,一幅科學理性嚴肅活潑的的校園畫卷。而大人們談起這所學校時贊嘆的語氣佩服的神情又給我的想象添加了翅膀,於是展翅翺翔。

上世紀70、80年代,很多年輕人的心中都有軍人情結,我當然也不例外。最終沒有成為部隊一員,但我始終對軍營和軍人崇仰敬重。在眾多的部隊院校中,哈軍工不僅某種意義上承載了我對軍隊院校的所有想象,冬天銀裝素裹的哈爾濱也讓我為這所學校增添了一份嫵媚浪漫。對於這所從我少年時代就埋下了伏筆,又在我的青年時代對我人生選擇有著巨大直接影響的院校,走近它觸摸它是我多年的心願。

機會來了。2017年8月我在哈爾濱,探訪老哈軍工是我不容置疑的安排。

校舍。2017年

「哈軍工」,全稱是「中國人民解放軍軍事工程學院」,建立於1953年,首任院長為陳賡大將。由於該校地處哈爾濱,故習慣上稱為「哈爾濱軍事工程學院」,簡稱"哈軍工"。哈軍工曾經是我軍培養國防科學和技術人才的最高學府。五六十年代的"哈軍工"曾與北大、清華齊名。哈軍工"從1953 年到 1970 年共畢業 13 期 1.1 萬人,其中湧現出一批拔尖人才,包括40多位兩院院士,數百位省、部級領導和將軍,數以千計的研究院所領導,博士生導師、教授、研究員,為中國共產黨我軍培養了一大批高級軍事科學技術幹部。

新中國國防科技教育事業的主要奠基者,中國人民解放軍軍事工程學院首任院長兼政委陳賡(1903~1961年)

1970年國防科委命令"哈軍工"南遷與分建,"哈軍工"飛彈工程系、電子工程系、電腦工程系以及院直機關內遷長沙,成立"長沙工學院"(現為"國防科技大學")。哈軍工"海軍工程系"及部份其他系部教師留在哈爾濱,組建"哈爾濱船舶工程學院",1994年更名為"哈爾濱工程大學"。

校舍。2017年

2017年7月31日,稍加輾轉,我順利的找到了老哈軍工(哈爾濱工程大學)的校址,保安稍加詢問後我便輕松進入校園。漫步在暑假毫無紛擾難覓人跡的校道上,心中百感交集萬語千言,如同經過了長長的時間走廊終於抵達我無比敬重的老朋友身邊,除了如釋重負,還有好奇新鮮。腦海裏過電影一般,我上世紀80、90年代與這所學校間接相關的一些經歷的畫面浮現眼前。

校道。2017年

上世紀80、90年代的廣東。

我1983年10月南下廣東汕頭工作生活。因為北方還有個家需要我照拂和料理,火車是當年主要的交通工具,於是廣州和廣州站是我回到汕頭必經城市的必經之地。

網路圖源

廣州火車站是無數旅途中人記憶深處的人生節點,也全程見證了我上世紀80、90年代多次步履匆匆的北去南歸。1984年至1992年間的寒暑假,我常常混跡於廣州火車站大量的農民工中間,和電視劇【外來妹】主題曲【我不想說】歌中所唱的外來妹大同小異。每次南歸看到廣州站月台就像看到家——雖然廣州離汕頭還有近500公裏。我在廣州除了一位遠房的親戚和我單位駐廣州辦事處,並無其它可以稍稍落腳之地。為了減少對別人的打擾,我每次經過廣州都是行色匆匆的盡快離開,於我而言,廣州是一座陌生的別人的城市。

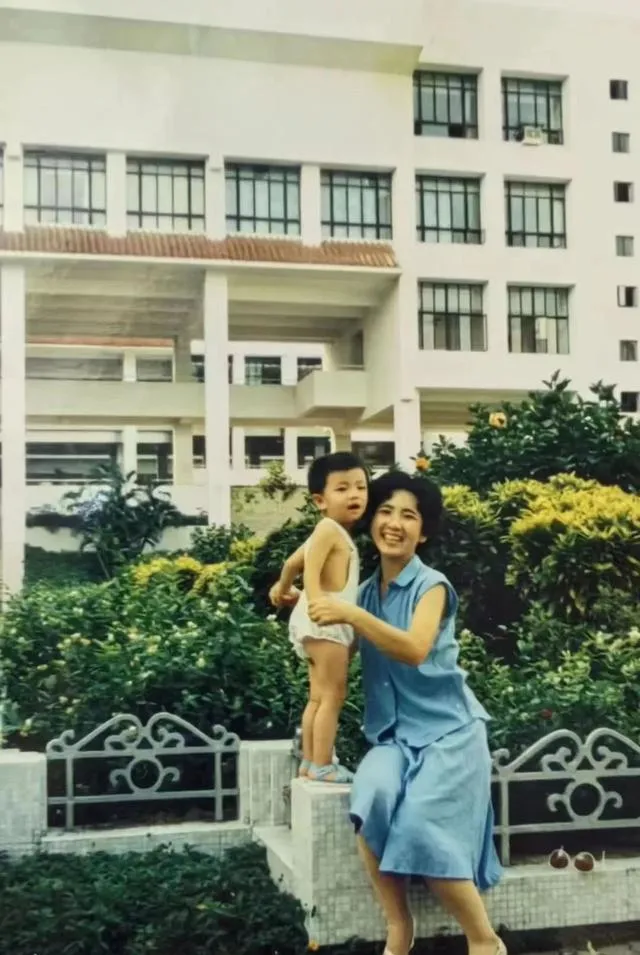

母子合照。1990年

對於所有在我人生履歷中留有痕跡的城市或節點我都會珍藏在心裏,總是找機會拂去時間的塵埃,故地重遊幾回,與往事對話,向自己的心靈告白。廣州火車站在我心中有著無可替代的位置,忽略它是不可能的,何況我還是一位在長長的44年裏38次回到包頭、35年裏25次回到銀川的懷舊達人。

然而,自2007年落戶廣州至今的17年裏,我去廣州火車站的次數屈指可數——求遠舍近,不合常理,可對於近在家門口的廣州火車站,我終於還是不合常理的辜負了。除了這些年交通工具的選項更多更優以外,不願輕易舊事重提也是原因之一。

記憶深處的廣州火車站人頭攢動,聲音鼎沸,氣味復合,嘈雜淩亂,治安狀況堪憂,還有艱辛的買票經歷。工作人員雖然有話筒協助,但從擴音器裏傳出的聲音多數是疲憊嘶啞和勉以為繼。旅客們步履匆匆表情焦急,扶老攜幼又希望安全順利。這是一種極其重疊的回憶和復雜的感受,每當想起,沈重難抑。舊事因為有了歲月的痕跡往往朦朧微茫,當然也有快樂慰藉。

小件行李寄存處的工作人員是忙碌和神氣的,他們的工作讓多少來到廣州的客人暫時卸下了行李的拖累,可以輕松地感受當年廣州的前衛時尚和港台風情。

我一直對廣州火車站播放的提示音著迷,不僅因為溫柔的女聲是對乘客們即將開啟的一路辛苦的體恤和對帶著一身旅途疲憊歸來的乘客的慰藉,還因為我們隨著提示音所報的站名,人在廣州,思緒已經可以天馬行空到四面八方的千裏之外了......

母子合照。1990年

1986年到1991年國內實行夏時制,我從北方回到廣州的火車到站時間往往淩晨5點左右。出站後,昏昏沈沈的我需要首先把大件行李寄存在候車大廳一樓的行李寄存處,拿出必要的換洗衣服和奶瓶,然後推著嬰兒車來到站前廣場等待天色大亮。雖然預約了在遠房親戚家歇歇腳,母子可以沐浴更衣稍事調整休息,但時間實在太早不便打擾,於是兒子繼續在嬰兒車裏睡覺,我帶著一路南下在沒有空調的車廂裏積累了36個小時的汗酸味、二手煙味以及蒸汽機車、燃油機車的煤灰和油垢,忍受著8月底一清早已經暑濕悶熱的氣溫,扶著嬰兒車,交替看著手表和「廣州站」三個大字下的電子鐘,一分一秒的熬。我的周圍,往往是臥倒一片繼續著車上昏睡的農民工們,或枕著行李鼾然,或相互倚靠假寐。

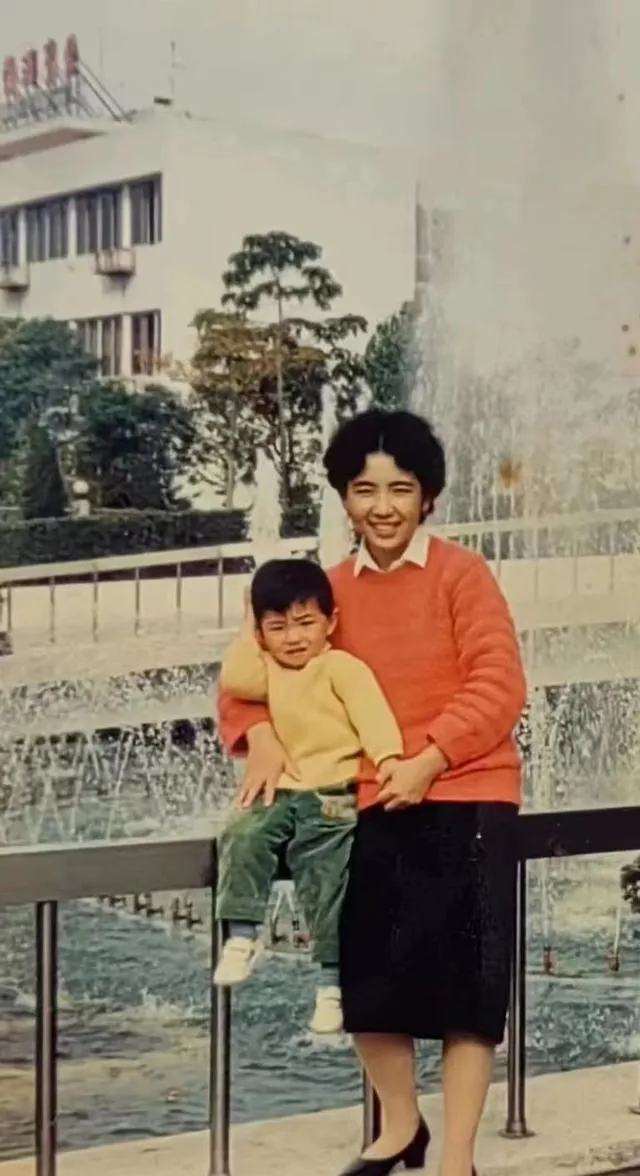

母子合照。1987年

和廣州回汕頭是一場挑戰一樣,汕頭到廣州十幾個小時的國道,沒有空調的大巴,常常加座在車廂過道無依無靠悶熱無比,如果遇到車禍塞車,二十余個小時的旅程一點不令人詫異。每張終於抵達旅程終點的臉,不是蓬頭垢面,就是蒼白虛弱,而繼續的火車旅行將延續著這種艱辛——也是我一場延續了八年的艱辛。

瓦.依.奧列霍夫(1902~1957),前蘇聯空軍中將,「哈軍工」陳賡院長的顧問及蘇聯顧問團首席顧問。

這所有的艱辛其實源於我當年的一個人生選擇,而這個選擇的背後就有哈軍工的身影。

上世紀八十年代是一個相對溫良純粹的年代,一個理想主義者奉獻付出的年代。我在1984到1992年堅守著自己的信仰:家國同體,為國分憂,不思索取,無怨無求。【十五的月亮】、【望星空】曾是一代人心中永恒的旋律,也是我常掛在嘴邊吟唱的歌曲。那些年,懷揣信仰仗著年輕,不論工作還是生活我毫無保留從不惜力。從來沒有過利益得失的計算,倒是堅定的以個人的付出犧牲為榮譽。這不是我一個人的特質,而是那一代人青春的底色。如果說對這樣的付出有期待,一定是毫無保留的犧牲會有幸福可期。在我當年的價值觀裏,只管付出,不問索取,索取會讓真誠蒙羞,也讓實意打折。付出時從沒有想過等額超額的報酬,於是更顯得這付出的純凈。

純凈的付出未必有期待的回應,我必須寬慰自己:過程比結果重要,做好自己足矣。

和青春揮手,和舊事告別,不過,有些場景有些往事終究還是沒有繞開也躲不過去。2008年1月,廣州經歷罕見的雨雪冰凍天氣,我穿著厚厚的棉衣坐3號線地鐵去見朋友。地鐵的廣播持續播出「因天氣原因,廣州火車站已經聚集的大批人流將分批疏散到琶洲會展中心。地鐵2號線‘廣州火車站’臨時取消停靠,請乘客們安排好自己的行程」的提示語。廣州歷史上難得一見的寒冷,迴圈回響在地鐵大廳和車廂裏的播音,讓我有了某種臨戰的感受,心頭緊了又緊。想象著因大量旅客列車停運而滯留車站廣場的焦急煩躁的人流畫面,我分明看到了1984至1992年期間曾經盤桓在廣州火車站站前廣場的一位年輕女子的身影。先是一人北上,後來母子同行,左手提著折疊嬰兒車,右手抱著懵懵懂懂的兒子,仗著年輕,從不心疼自己,為了北方的那個家,無怨無悔,勇往直前。

如同廣州火車站每天重復著的一場場迎來和送往,人生如旅,終究難免一場奔赴和告別。一生當中,唯有那顆溫良悲憫能夠與我分享悲喜的心最值得奔赴和投入深情。

三十多年過去了,當初那番純凈沒有失落還在原地,今天用一雙中年人的手,卷一卷這些年的酸甜苦辣,捧上一顆純凈的心,回首歲月,問問自己。

走在老哈軍工靜謐的校道上我在問校園也在問自己:當年你懷揣著家國同體的信仰義無反顧,有自己的價值取向加持,也有這所院校隱形的影響力。其間各種辛苦各種無語,後悔嗎?答案立刻跳出明確清晰:我對自己認為有價值的付出從來不計報酬,當年踐行了自己的初心,沒什麽追悔莫及。

校舍。2017年

多年來我一直在提醒自己,仔細看護好自己曾經的理想,守住自己的初心。在這個懷疑的時代,當許多人都陷於時代的車輪下,那些幸免者都是因為一直在堅守著自己靈魂的陣地。

校道。2017年

哈軍工不僅是共和國歷史上輝煌的勛章,也是我心目中永不褪色的一面火紅的旗。它和廣州火車站一樣,一個身居北國,一個地處南疆,卻都一起默默見證過我那些與青春有關的日子及其聖潔的心。

如今,那個行色匆匆北去南回的女子早已走過了崎嶇的山路,跨過了湍急的河流,依然懷揣著一顆純潔滾燙的心,深愛著溫暖的土地。