「十年〇〇無人知,一朝〇〇天下聞」,這是很多創作者的體會。電影【美國小說】(American Fiction)中的主角,非裔作家 Monk 一板一眼寫出的小說乏人問津,敵不過那些刻意迎合市場充滿刻板印象的非裔文學作品。如果把寫作水平的高低比喻成藍、黑、紅三個檔次的 Johnnie Walker ,Monk 一定是最好的「藍牌」。但現實恰恰是最廉價的紅牌賣得最好,不為什麽,只是因為價格足夠便宜以至於沒有人會在意好喝與否。

Monk 的經紀人早早就看明白了:「白人看似‘希望’了解真相,事實卻不然,他們只想被寬恕」。白人似乎是把文藝作品當成是給少數族裔的一種發泄特權,從白人的視角出發,努力描寫出自己的苦難,白人再把作品「公之於眾」並滿足自己所謂的正義感,不僅簡單粗暴地把不同顏色當成是「多元」文化,更是一種軟性威脅,「我們給了你們發泄的出口,請在其他地方給我老實一點」。

電影荒誕幽默,探討非裔文化如何被消費、被簡化,來迎合政治正確和文化多元。電影中「文學獎」的白人評審激昂地對投下反對票的黑人評審說,「是時候聆聽黑人作家的聲音了」。空洞的口號,最正確的廢話比誰都會說,卻往往對正兒八經的訴求之聲視若無睹。

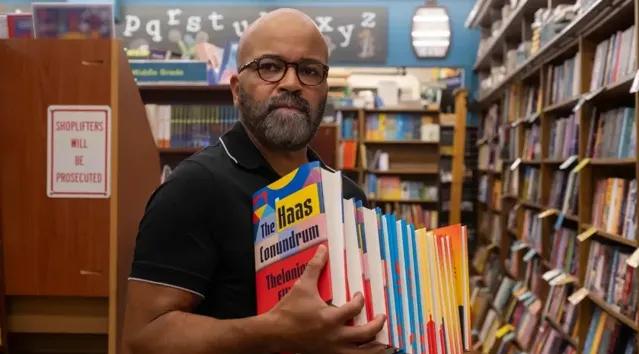

Monk 在寫作時試圖拋棄所有關於非裔的預設標簽,希望文學回歸到文字本身並專註內容的表達。可惜的是,他的非裔身份無法被忽視,書店就因為他是非裔就把作品歸類在非裔文學中,雖然作品的內容和非裔一點關系也沒有,「這本書只有墨水是黑的!」Monk 抱怨著。出版社和讀者只想要足夠「黑」的內容,好像只有這樣才是正確的,客觀的,合理的。

美國非裔作家帕西瓦爾· 埃弗雷特(Percival Everett)在談到他的作品經常收到的評價時說:「白人接受黑人藝術家作品的一種方式就是把焦點放在創作者的種族上」。

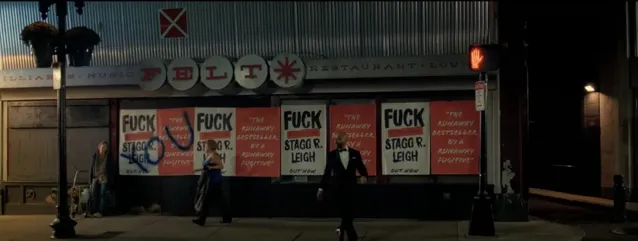

Monk 花了一個晚上的時間寫出了一本集所有黑人刻板印象於一體的書【Fuck】,這本書匯集了「遊手好閑的父親、饒舌歌手、毒品、被警察射殺」等等經典黑人苦難元素,書中一段父子對話更是不知所雲。本來只是一時發癲,想證明這種書根本就不會被出版社看中,誰知道一炮而紅,出版邀約不斷,爭相開出高價,甚至還希望能被改編成電影。

本片監制科德 · 傑佛森在奧斯卡記者會上表示:「社會強調多元,但不是房間裏有個黑人就是多元。黑人的生命經驗當然可能是黑奴,但也可能是美國總統,而兩極之間還有百萬種故事可以訴說」。

Monk 見到的白人無不為這部作品而動容,甚至「超譯」出許多自我感動的部份:

—— Personally,I adored it. It was like gazing into an open wound. (從個人層面來說,我愛死。就像在凝視一個赤裸裸的傷口。)

—— I think it's the strongest African-American novel I've read in a long time.(我覺得,這是我長期以來讀到過的最強非裔小說。)

—— I actually liked it much more than I was expecting.This is a gutsy piece of work,and necessary for the times. (比我想象中的更喜歡, 這是一部勇敢的作品,是當代不可或缺的作品。)

「Fuck!可不就是操蛋嗎,我他媽用了一個晚上亂寫的東西,你們居然如獲至寶,讓我之前寫的作品情何以堪。」也許這會是 Monk 當下的內心 OS。 更讓 Monk 傻眼的是,他刻意提出許多不近人情的要求希望出版社能知難而退,但出版社卻激流勇進,不僅繼續開出天價還答應了全部的苛刻要求,包括把書名從【My pafology】(我有病)改成【Fuck】。

Monk 化身為一個不存在的通緝犯,模仿「粗糲」的幫派分子口吻寫出的小說,被出版商視作底層黑人犯罪經歷的奇觀,用「真實罪犯」「社會底層」「通緝犯作家」的來包裝獵奇,強化了對非裔族群刻板印象,受過良好教育的 Monk 無法接受這樣的現實,一方面,他如此的努力就是為了擺脫長久以來積累在少數族裔身上標簽;另一方面,社會大眾在提及非裔時的「善意」並沒有讓他們感受到這個詞的字面意思,相反正是因為帶著預設的偏見,這種善意就帶有「教化」的意味。

Monk 對家庭的疏離,讓他對家人知之甚少,在關註外部對非裔族群的看法時,卻忽視了自己家庭內部的復雜。他的姐姐因為性別,弟弟因為性取向,與 Monk 接收到的父母關註是有肉眼可見的差別,造成了三兄妹對家庭有各自不同的看法,而這種細微之處,才是 Monk 最應該關註和描繪的。

從無力支付母親的贍養費用到住進高級養老院, Monk 也嘗到了迎合市場名利雙收的滋味,迅速放下姿態向現實妥協,他無力與現實抗爭更無法改變現實,與其繼續堅持自己的理想,不如向 Sintara 學習,合理化自己的動機。

電影探問當代社會追求的多元價值,到底是真正去傾聽不同的聲音,還是空有「多元」的外殼,依舊維持著單一觀點?此外,Monk 對藝術的堅持,會否曲高和寡無法與普羅大眾產生共鳴?他瞧不起特定型別的黑人小說,是拒絕把自己活成白人印象中的模樣,或是「害怕」自己變成白人想像中的樣子?

電影也模糊虛構了與現實間的界限,電影對於 Monk 與家人的描述就代表真實嗎?Monk 創作的小說就只是虛構嗎?該怎樣描述非裔族群的生活才不偏頗?該怎麽書寫困境與成功才不剝削?影片沒有給出答案,就像片尾的戲中戲,始終不願給出一個確切的結局。編劇屬實狡猾,若是定義了結局不正好也落入了刻板印象的窠臼嗎,只有開放式結尾為觀眾留下自訂的結局。