「藝術史界」系列山鳴谷應:中國山水畫和觀眾的歷史石守謙 著上海書畫出版社定價:198元仇英的閨情山水與女性觀眾文/石守謙

明 仇英 【臨宋元六景】冊之【夏景】 1547 年 冊 絹本設色 29.3 厘米 ×43.8 厘米 台北故宮博物院

明 仇英 【臨宋元六景】冊之【日暮】

明 仇英 【臨宋元六景】冊之【冬日渡江】

明 仇英 【臨宋元六景】冊之【月夜】就此而言,【臨宋元六景】即如【漢宮春曉】一般,是仇英為項元汴所創的新古典,而項元汴在其中所扮演的角色,也從一個被動的收藏家轉成積極參與的觀者,這個面向是過去討論他時所忽略的。如果不是項元汴這種新形態觀眾的出現,仇英山水畫的新畫意亦無處容身。當然,作為一個面對市場的專業畫人,仇英對於觀眾的任何變動,必定會有敏銳的反應。在他的山水畫中之所以出現了一種可以稱之為「閨情山水」的新主題,便適合由此進行說明。

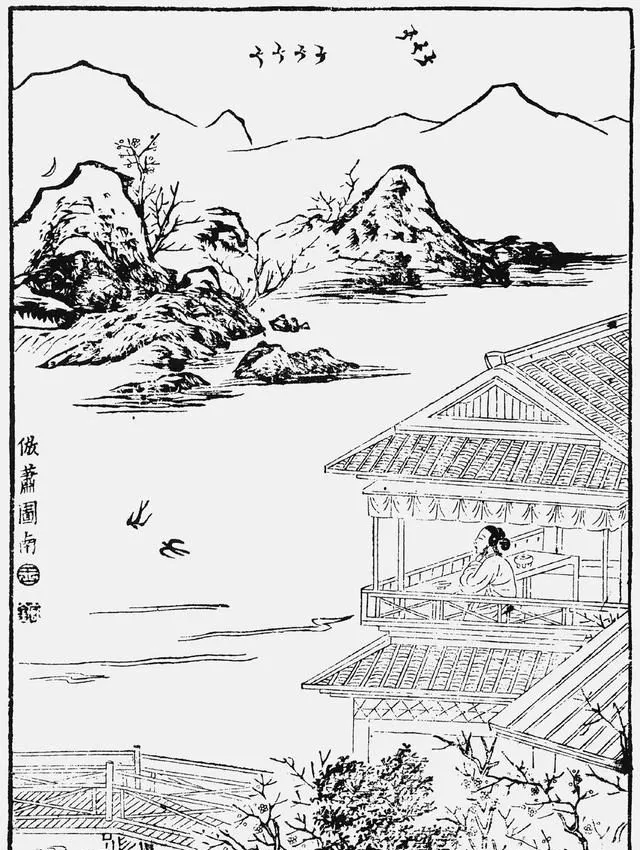

明 仇英 【樓閣遠眺圖】軸 紙本淺設色87.5 厘米 ×37.2 厘米美國波士頓美術館【樓閣遠眺圖】本身畫面很有代表性地描繪了這個主題的閨怨內涵,借由樓閣上獨立女性望向空白水景之形象,傳達古典詩詞中閨中婦女思念遠行良人的哀怨情思。對這種情感的表達,在中國文學傳統中早已形成典型,但卻未曾在繪畫上有積極的表現,最多僅有由擅長仕女畫的畫家針對「搗衣」「秋扇」等題材作了一些圖畫式的解讀,例如南宋牟益據謝惠連詩而繪制的【搗衣圖卷】(1240年,台北故宮博物院藏),但總是受限於詩意圖的格局,未能獨立成畫。

南宋 牟益 【搗衣圖】 卷(局部) 紙本白描 27.1 厘米 ×266.4 厘米 台北故宮博物院仇英此作則改為繪畫諸科中地位最高的山水形式,新創一個閨情畫意的典型山水圖式。它的影像構成基本上出自如【月夜看潮圖】那樣的南宋樓閣山水小畫,右邊以一道長廊及部份建築結構之呈現代表宮苑之環境,而主要之仕女以小尺寸形象出現在樓閣中之各個空間,望向前方廣大的水域,仇英對之所作的最大修改在於將尺幅放大成一般大小之立軸,但結構元素基本不變,只是將仕女人數減至一位,獨立於閣外廊檐之下,特顯孤寂。仇英之改成立軸形式也使得全畫得以成為近、中、遠三景皆備的常態山水結構,而其樓閣在被近景懸崖和巨樹遮掩之下,與遠山之疏離枯淡的平遠效果,又形成強烈的對比,剛好加深了獨立仕女投射情思的寂寥層次,整個改變了原來南宋樓閣小景的畫意,轉化出他的新型閨情山水。

【樓閣遠眺圖】局部閨怨主題在文學傳統中一直受到重視,16世紀之蘇州及江南城市中亦有圖繪予以表現,然皆作仕女畫的模式,以獨立之婦女形象表現其幽怨情思,仇英的前輩唐寅即以繪制此類美女圖而聞名,其樣貌仍可由【班姬團扇】(台北故宮博物院藏)一圖見之;仇英以其圖繪【漢宮春曉】的精湛畫技,自然也是生產這種美人畫的最佳人選,傳世一幅仇英之【美人春思】便展現了他再現美人柔美情態的高度能力,那即使是唐寅亦不足與之抗衡。然而,如以樓閣遠眺與這種美人畫並列,新舊之別立判。作為仇英新古典的閨情山水不僅是閨怨古典主題的新表現,從山水畫的立場上看,它也開發了一個嶄新的表現主題。

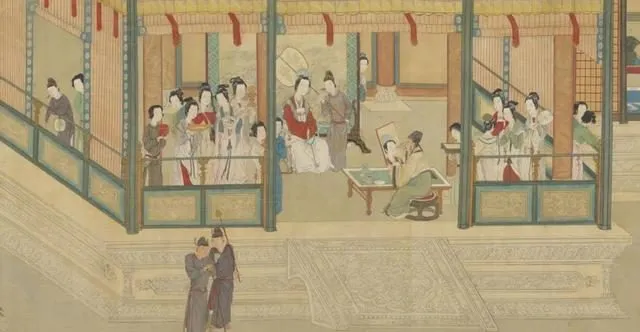

明 仇英 【漢宮春曉】卷(局部) 絹設色 30.6厘米 ×574.1厘米 台北故宮博物院

明 仇英 【班姬團扇圖】 軸 紙本設色 150.4厘米 ×63.6厘米 台北故宮博物院

明 仇英 【美人春思】局部 卷 紙本淺設色 20.1 厘米 ×57.8 厘米 台北故宮博物院雖然傳統文獻中從未對仇英新創的閨情山水表示關心,我們倒有充分的影像資料顯示它在觀眾間所引起的熱烈回響。最好的證據可見於17世紀初安徽宣城汪氏所輯印的【詩余畫譜】中。本書刊刻於1612年,共選了三十二位詞人的九十七首詞作,基本上是根據宋人所編【草堂詩余】而來。不過,值得註意的是,選錄時蘇軾一門之詞作最受青睞,而題材上則偏向閨情、艷情的女性化內容,占總量的百分之四十三。編者在先選其詞作(即所謂的「詩余」)後,再請名人書寫詞文,畫家制圖以宣詞意,共同構成一結合詞、書、畫的「三絕」。其中一幅描繪北宋秦觀【春景】詞意的山水畫就是沿用仇英所創的閨情山水典型。

明 汪氏【詩余畫譜】之北宋秦觀【春景】詞意山水畫1612 年 宣城汪氏輯印就畫面上的物象來看,樓閣上獨坐之仕女確可對應到詞文裏的樓中人,水上的兩只燕子和遠方天上的群雁也是詞中「一雙燕子,兩行歸雁」的直接圖繪,但是整個物象的組合卻是與仇英閨情山水的安排如出一轍:樓閣在右,空白水域居左,巨樹在下而遠山在上,其重點在於環圍出一個幾乎空無一物的水域作為樓中人投射情思之所向,正如【樓閣遠眺圖】一圖那樣。類似之影像組合一再地出現在這本詞畫書中,只不過編者適時地進行一些調整,或修改樓閣形象,或將樓閣換成庭園中之一角,但仍保留其作為女性私密空間的用意。這個現象之所以出現,實在意謂著仇英閨情山水畫的廣被接受,並被引為表現如秦觀那種閨怨詞作的最有效圖式。【詩余畫譜】中的圖畫雖經版刻之處理,已與一般繪畫有別,既無畫作空間講究之規範,又無色彩細膩表現之引人,卻無妨於其基本畫意之傳達,再加上版刻書籍價格較為低廉,印量較為眾多的優勢,反而更能提醒我們註意仇英閨情山水的觀眾已有跨階層發展的趨向。這種附帶圖畫版刻書籍隨著明末出版業的興盛而出現在大城市,無疑是此期最引人註目的文化景觀。前文在討論文人畫觀眾的擴大時,亦曾考慮到它這個載體的積極作用。而就此處對【詩余畫譜】這種書籍的讀者/觀者的關懷言,性別的問題也應納入思考。學者早就推測女性讀者的增加與此類圖畫書的風行存在著平行關系,這對以閨怨為主體的出版物來說,尤其特別貼切。我們雖然不會將男性讀者排除在外,但是,閨怨主題的主角無論如何都是女性(即使其中部份實是男性的化身扮演),女性群體成為這類書物的閱視者實在不難理解。如果由此再進一步想象,仇英的閨情山水畫也以女性觀眾為設定之物件,因此而帶動更多的女性以較低廉的價格來欣賞、擁有這類版刻圖畫,應該也距當時事實不遠。當然,仇英的女性觀眾所歡迎者並不僅只限於閨情山水,仇英所擅長之美人畫(包括一些如【洛神圖】的女神圖繪)想來亦在其列,這些都可歸之為女性相關主題。關於女性觀眾之對於這類主題圖繪的接受,可以推想,但卻不易取得直接的證據進行較仔細的描述,幸好我們仍可在當時或稍後的筆記小說中碰上一些零星的資料,憑以重建當時可能的狀況。例如明末小說【警世通言】卷二十八【白娘子永鎮雷峰塔】故事中即記主角許宣到杭州箭橋雙茶坊拜訪白娘子家,便提到在正廳壁上掛四幅「名人山水古畫」,而其內房則置一桌,兩邊掛「四幅美人」。此處所指內房實即白娘子的私密閨房,與較公開之正廳性格截然有別,故其陳列之四幅美人畫對此女性空間之定義作用,也與正廳所布置的名人山水畫不同。可惜,對於這幾件畫作的作者身份,小說中並未指明,然而,如果猜測那些美人畫即為名家仇英所為,應該亦符合作者意圖表示白娘子對其室內空間布置頗有講究之意。另外,在稍後曹雪芹之【紅樓夢】第五十回中,也提到賈母房中的布置,其中即有仇英之【雙艷圖】,看來便是以仇英美人畫作為小說中重要女性空間的布置之用。從這些零星記載中當然很難幸運地觸及仇英閨情山水的女性主人之訊息,但其既與美人畫同屬女性主題,想象其進入女性私有空間,或以女性觀眾為主要訴求,實亦合情合理。女性觀眾的興起,由此角度觀之,便是16世紀中期以後中國畫史開發中一個十分值得註意的現象,而仇英所創的閨情山水畫實意謂著開風氣之先的代表主題,其歷史意義實非其他型別的山水畫所可取代。女性相關主題的繪畫雖原已有仕女畫存在,而且代有名家,表現意涵亦有本身之豐富性,有時還能作為男性作者/觀者寄托其政治、文化感懷之用,但就畫科重要性之位階而言,山水畫畢竟仍具傳統的優勢。【警世通言】中所記白娘子家中的空間布置會以山水畫為正廳掛物,而美人畫只能置於女性私有空間之中,就意謂著此種等級之別確實存在於當時一般人的印象之中。換句話說,女性觀眾原本被排除在山水畫之外,除了某些特定場合(如有女伎參加的雅集)之外,女性皆非山水畫所設定的觀者。只有等到仇英閨情山水畫的出現,女性觀者方在山水畫的世界中有了自己的位置。

「藝術史界」系列山鳴谷應:中國山水畫和觀眾的歷史石守謙 著上海書畫出版社定價:198元藝術史學者石守謙長期關註中國畫史的發展,本書即為其聚焦於「山水畫」一門,嘗試透過「畫家與觀眾互動」此一角度,對「山水之史」何以產生變革的根本問題予以反思和解答。山水畫擁有豐富的內涵,不僅與社會、政治等外在因素息息相關,亦涉及人們內在心理、價值觀念、宗教信仰等文化層面,故而成為中國畫史上最受尊崇的科目,引發眾多討論。唯論者大多較註意其中形式風格本身的變化發展、或畫家之間的相互影響,由此雖累積出相當之成果,卻也讓人逐漸意識到所謂「風格內在規律」已無法充分解釋山水畫此一藝術形式的歷史發展。有鑒於此,作者在一面回顧始於十世紀、止於二十世紀第二次世界大戰前各種山水畫變化的歷史之余,更著重於在此過程中繞過傳統畫史獨尊「畫家」的迷思,轉而揭示「畫家」與「觀眾」間互動關系的不同面貌,尤其聚焦於各個時代、甚或中日韓不同地域的山水畫家們如何與其特定的社群觀眾建立起互動關系,促成各種值得註意的新主題誕生,於山水畫史上帶引出新的畫意、新的境界。