水墨節氣廿四卷(肆)

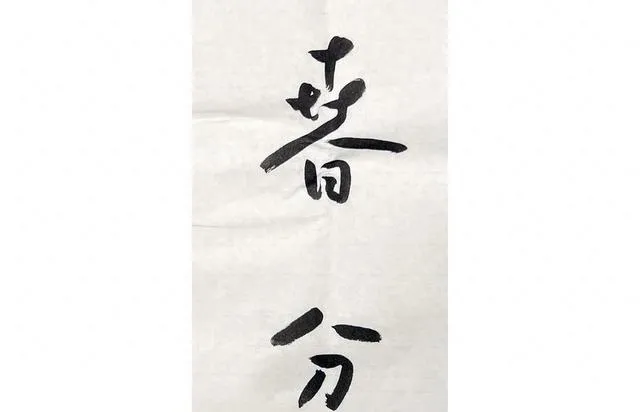

欄目題字 梁文博

編者按:「雨霽風光,春分天氣,千花百卉爭明媚。」天氣暖了些許日子,已到春分。這是個講求平衡的節氣——從時間來說,它平分了春天;從空間來看,太陽在這一天平分了地球南北。人們帶著暖洋洋的心情看向滿地生靈,感嘆造物的神奇。對於畫家來說,這般光景,怎能不畫一畫呢?

【風華一春】 梁文博

還在問梅訊息的時候,杏花要開了。

二月二龍擡頭這天,太陽就要岀山了,蟄伏了一冬天的梁文博出了門,開始落實他每天早上的散步。他沿湖邊的小路走著,各種生命從沈睡中醒來,他看到什麽都驚奇,就是一只小蟲子,結構也那麽精巧科學。路邊的小貓猛然回頭,那驚訝而明亮的眼神讓人憐愛。回到家,院子裏有棵野草,今天長個小芽,明天又見高了,人與草,俱生歡喜。

世界很大,我想去畫畫。歲月疊增煙塵散,越到後來,梁文博的這種想法越單純明確。

和梁文博同時代的畫家,大多與他一樣繪畫功底深厚,學院出身加上多年用功,技法都不在話下。只是大家的藝術語言如百花齊放,使這世界美不勝收。

繪畫是一件千手千眼各有分別的事情,比如對一枝杏花的表達。

1890年的春天,梵高畫過一幅杏花,那是為迎接小侄子的出生。一直深愛和支持他的弟弟提奧後來給孩子取名文生·梵谷。

梵高【盛開的杏花】是為小侄子降生而作。

後印象派其實是註重寫生的,那幅【盛開的杏花】在寫生的基礎上以低飽和藍調與白色相搭配,有一種隱藏的快樂與期待。它如此寧靜,以至於看起來很不梵高。又或許,這才是梵高畫質醒時真正的理想國,是他內心最柔軟的一部份。

【盛開的杏花】讓人想起梁文博的【白衣少女】。背景是大片的紫藤,它們密整合一個淡紫的整體,襯出少女的白衣,瑩瑩如潤玉,散發純潔的光。

畫了幾十年畫的梁文博也註重寫生,也畫杏花,只是更願意刪繁就簡,一枝即可知春。如今的他,人與畫更加自由松弛,想表現的東西更廣、更多元,早已不局限於人物畫題材。在他看來,任何生命都是美的,都是有情思的,都值得描繪。其中包括各種尋常物。

畫家可以追求杜甫所說「語不驚人死不休」的境界,也可以選擇去畫「遍地都是」的東西,比如雞鴨鵝羊、紫藤杏花。後者要麽出於局限,要麽出於返璞歸真的藝術選擇和對自然、對人間矢誌不渝的熱愛。當然還有自信。金庸筆下,黃蓉自信可以用「遍地都是」的尋常食材留住美食家洪七公,她做到了。尤其那道 「二十四橋明月夜」更是非同小可——填充的火腿棄去不食,表面看只有帶孔的豆腐,但久制慢燉下已成極品。這背後的功夫,足以令讀者往後余生都在揣測,那到底是何種滋味,嘗一口或可慰平生。

梁文博現在的寫意畫,筆墨也常常只留三分,另外七分的功夫與念想浸於紙背、漫於畫外。就像那三只羊,在籠統天地間享受壟上的太陽,無山無草,太陽很小。畫家只強調羊,同時代入它們當下的感受,也放大了自己對於羊溫婉寧靜特質的欣賞;母雞帶領小雞體現的是鄉情,小雞翅尖上新羽醒目,是成長的力量,清脆如竹子拔節;燕子的翅膀則簡化成線,如幾支響箭宣告春訊息。

【壟上的太陽】 梁文博

這些尋常動物,梁文博畫了又畫,越來越整體,越來越簡單。他希望簡單到如魯迅的行文一般,「一株是棗樹,還有一株也是棗樹。」

中國畫不好解讀的原因之一是太主觀,有時又太「簡單」,好比試圖用一個字寫完全篇。有多少人能看懂倪瓚的「一河兩岸」、體悟八大的「涉事涉塵」?這很難,也是中國畫魅力所在。每個人在欣賞作品時都可能出現「六經註我」的狀況,即以自己角度來解釋所見。這未嘗不可。如此,與其說繪畫作品可以成為一種指引,不如說是一種啟發。主觀上,畫家自然希望觀眾可以喜歡他所喜歡的、理解他所希望被理解的,但更理想的狀態是,透過畫面的提醒,人們可以找到自己真正喜歡的、需要的東西,在畫家的藝術氣場裏吃飽喝足再走出來,形成並經營自己的氣場。

倪瓚的「一河兩岸」+空亭

努力地在藝術上追求不同,多半是過多地考慮了受眾,試圖取寵。但若想借畫面傳遞、弘揚和分享,也不可避免地需要與受眾換位。很多普通人在藝術品面前會感到局促,他們甚至能感受到作品帶有嘲諷意味的「敵意」,因無法溝通而產生距離感和低落情緒。這其實是個普遍現象。有的畫家會將這個鴻溝填充,他們不故弄玄虛,而是親切如十裏春風,溫和地將人領入更適意的單純美好的世界。

有時梁文博領我們進入的,是紫藤的世界。這是他喜歡了幾十年的植物。紫藤顏色淡雅,且枝幹藤蔓具有典型的線性結構,群花可成面,藤下的人或動物可作點,點線面關系明確,同時放松又透氣。

它也代表了最典型的春色。

【藤花風裏】 梁文博

紫藤纏繞讓人想到書法入畫。作為畫家中的優秀書法家,梁文博認為其實人人都懂書法,尤其結體的問題對每個普通人來說都早已解決了,剩下的就是格調。並且在他看來,所有的寫意中國畫都是書法入畫,只是能力不同,體現出的品質也不同。

格調確實有高低,這不是練出來的,但不學不練也出不來。其中筆力是一方面,更重要的是情懷,是修養,是隨心所欲不逾矩,最終還是為畫面整體服務。而在整體感的把握上,少說廢話是關鍵,對於梁文博來說,表達過多屬於「浪費年華」。他喜歡劉震雲談寫作時說的一句話,大意是堆砌太多是沒有文化的表現。

【鄉戀】中依然是尋常的玉米和小雞。

而文化和文明又是兩個概念。藝術的產生,主要的驅動力並非在於知識層面的文化,而是更高精神領域的文明,是格局、認知和了悟,是關懷、喜悅和悲憫。作為一個生命的載體,梁文博觀察其他生物的時候常常充滿敬畏,他被激發,試圖去提煉、概括和表現那些美好。其中有興趣所在,也有文明傳承的自覺。

身為中國畫家,梁文博骨子裏同樣有現代藝術的深根,宣紙上經常呈現西式的高級感。首先,他喜歡拋棄普通的體感塑造而使用色塊,工筆寫意、色彩水墨皆有類似的設計感,讓人想起塞尚的【聖維克多山】。那幅畫以色塊營造樹叢、遠山與天空,當時被認為是激進的做法。這種以幾何筆觸、平塗色團來歸納和表現的方法帶給後世無限啟發。

另一方面,梁文博出於審美甚至是本能而舍棄了過強的對比。更確切地說,他拒絕那些過於迫切的表達。正如這世界和人心一樣,它們都不是非黑即白的,中間大部份的灰色地帶才是更真實的存在,彈性、包容甚或是愛,都在其中。因此梁文博用墨至多八分,剩下的都是各種層次的養眼的灰。

在那些優雅的中性色中,義大利畫家莫蘭迪與我們建立了連結。這不奇怪,正如他的好友法國藝術家巴爾蒂斯所說:「莫蘭迪無疑是最接近中國繪畫的歐洲畫家了,他把筆墨儉省到極點。他的繪畫別有境界,在觀念上同中國藝術一致。他不滿足表現看到的世界,而是借題發揮,抒發自己的感情。」——有點氣韻生動的意思了。除了畫面之簡,莫蘭迪的影響還在於,無論在繪畫界還是時尚圈,人們都津津樂道於以各種灰調為特點的莫蘭迪色。

莫蘭迪畫中有一種高級的灰。

很多如梁文博一樣的畫家,冥冥中與莫蘭迪多有神交。這不是模仿,最根本的緣由是,藝術的規律原本就是恒定的,無關空間與時間。

春分時節,那枝杏花灰灰地、素淡地斜身立在紙上,枝幹「呆頭呆腦」,花苞多於花朵,處子般的單純樣式。這不耽誤它所代表的一春風華,「此杏花乃春第一枝也。」梁文博題道。春賞百花秋望月,夏有涼風冬觀雪。每個季節都好,在各種明媚中,有一種成熟包容的灰調子填補著我們的空缺部份,就像風與流水、茶和音樂。畫家把這些感知、這些味道和音符畫了出來,陪我們在平淡的灰調中不平淡地活,養眼也養心。

大眾報業·農村大眾記者 李可可

梁文博,1956年生於山東省煙台市,1983年畢業於山東藝術學院美術系,並留校任教。中國美術家協會會員,山東省美術家協會中國畫人物畫藝委會主任,山東省政協書畫院副院長,山東省政協九、十、十一屆常委,山東藝術學院教授、碩士研究生導師,山東藝術學院學部委員、美術學院副院長,中國國家畫院研究員,山東畫院藝委會副主任。作品曾入選第六、七、八、九、十、十一、十二、十三屆全國美展,並多次獲獎,並有作品被中國美術館收藏。1997年獲【中國畫壇百位傑出畫家】稱號,其作品入選文化部、中國美協主辦的「百年中國畫大展」「中華世紀之光中國畫提名展」和「深圳國際水墨雙年」等。出版有【當代中國精品集——梁文博】【百傑畫家梁文博作品精選】等多種畫冊。