以古為師,悉心交流!敬請關註收藏「大成國學堂」!

一 為什麽當代的中國畫,始終站在不中不西的茅坑裏自怨自艾?

新世紀以來的十年,於中國畫而言,所收獲更多的乃是市場,而非中國畫自身的價值。

除卻少數論述涉及中國畫的當代性、文化身份之外,鮮少有相關著述。然而,這並不意味著問題已得到解決,因為不管是創作,還是理論言說,迄今仍彌漫著一種 「二元對立」 的 「主體假想」,並由此在 「中西對比」「古今對比」 中喪失了文化判斷力。

身為西方美術史家的蘇立文,曾經發出的一句疑問,即便到了當下,依舊具備積極的反思價值 ——「中國的藝術家、批評家都極為關心西方人以他們的實驗作品來反映自身的方式,但對於做什麽是好,什麽是不好,則表現出對自身的懷疑。」

作為西方人,蘇立文的這一問題,為那場世紀末有關中國畫的討論提供了饒有趣味的觀照視角。正如會中蕭勤的疑惑:「水墨畫當中亦有著極為豐富的色彩,古代的與現代的水墨畫僅是用法有所不同,倘若西方人也繪制同樣的畫作,他們的作品可否算作水墨畫呢?我深感存有諸多疑惑。」

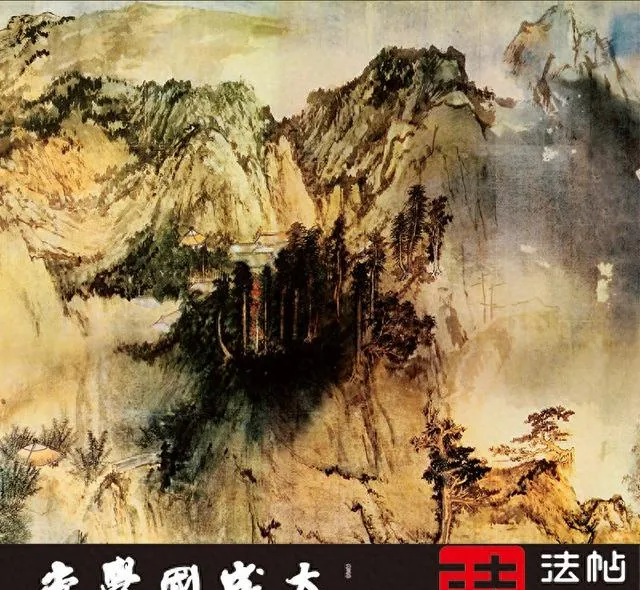

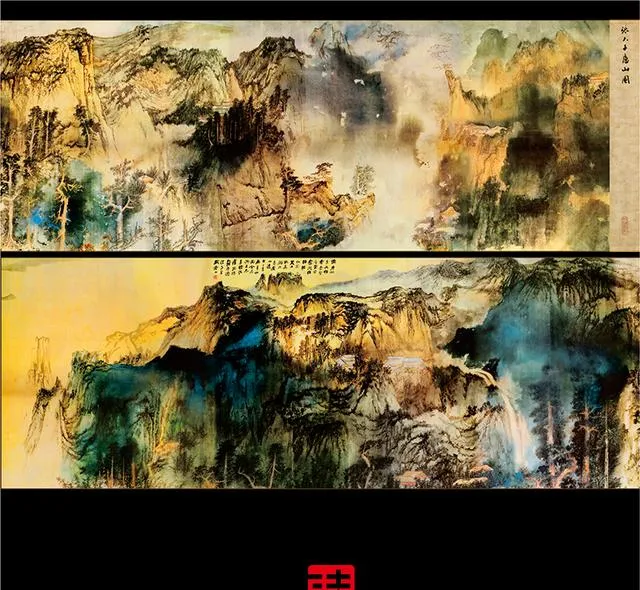

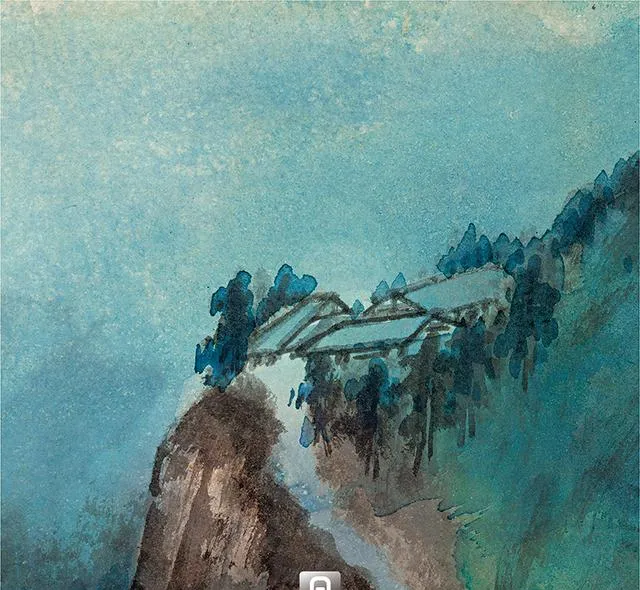

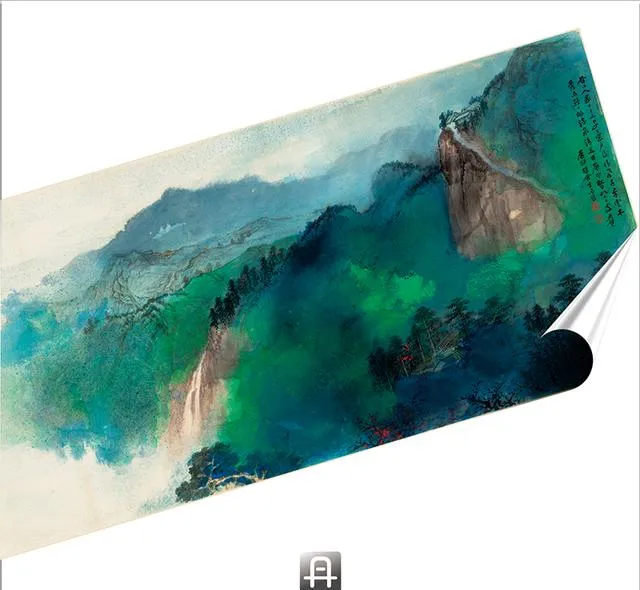

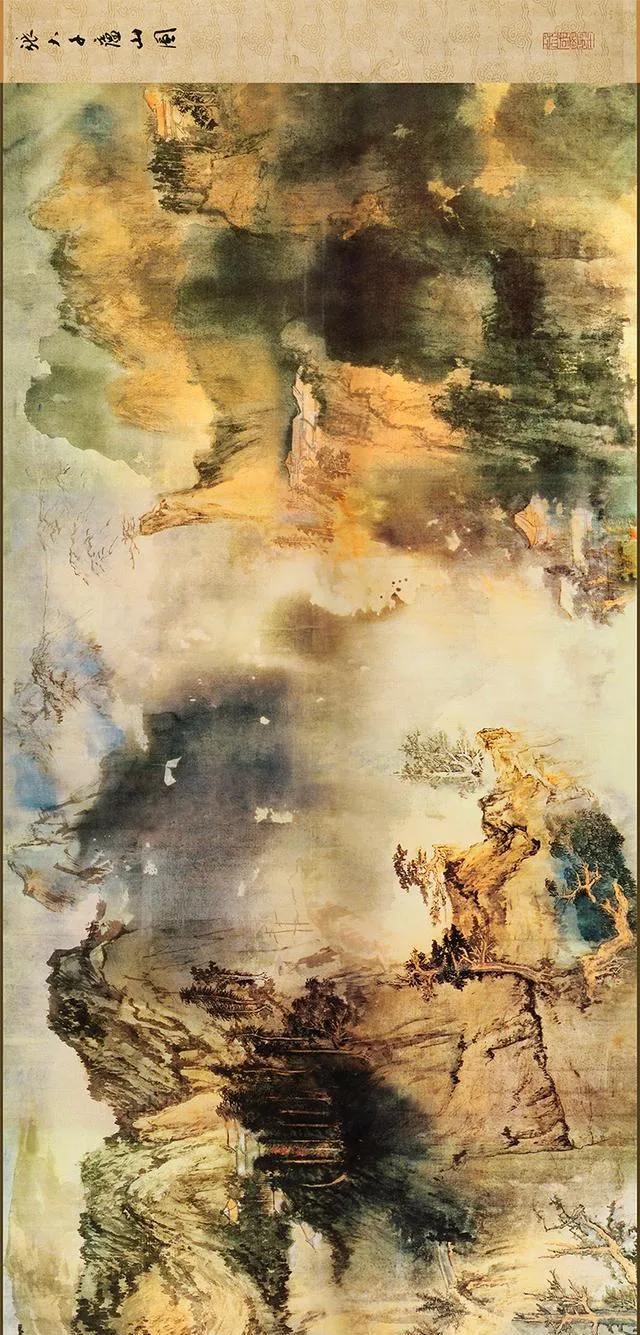

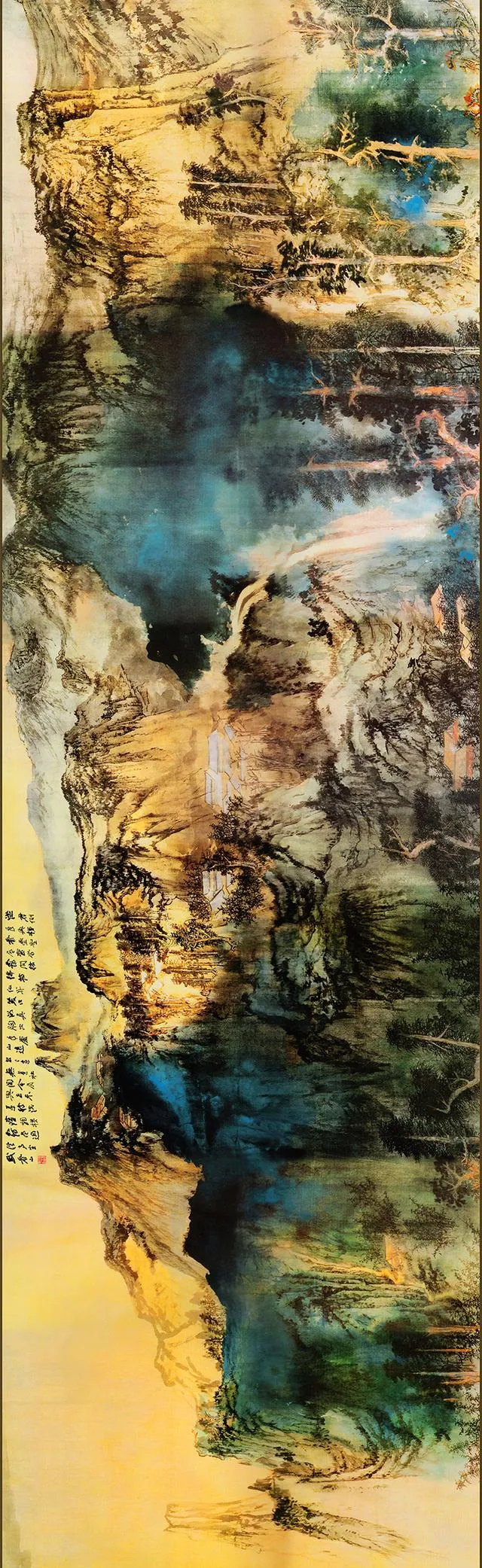

並且,在談及這些疑惑之後,他更是進一步指出自身 「總覺得存在某種危機感」。中國藝術家將西方視作學習的物件,但同時,對於這種學習過程中的選擇,卻充滿了懷疑。如果說【張大千廬山圖卷 】還算是以純正的「皴法」的舊瓶去裝西式水彩的新酒,那麽【張大千谷口人家 】就已經可以完全置身於印象派的表達意境了。近代宗師尚且如此,當代「畫家」們又該何以言說?

毋庸置疑,對西方的關註似乎成為二十世紀以來中國文化的宿命,中國畫自然也不例外。自寫實主義的引入起始,中國畫便陷入了 「透過對西方的關註來確認自身」 的邏輯之中。在這一邏輯裏,不論是向西方學習,還是堅守所謂的中國底線,其行為的背後均暗含著某種被構建的 「自我他者化」。

所謂的 「自我他者化」,指的是主動將中、西進行體系化的對立,並由於這種對立而確立自身相對於西方的 「他者」 身份。當然,有學者意識到這種 「體系對立」 中的身份問題,試圖透過 「轉換問題」 的策略,來 「消除這種二元對立的緊張關系」,但卻不得不發現 「這個‘文化身份’的問題依舊難以輕易繞過」。原因實則顯而易見 —— 在發生過程中的創作問題,並非後續的理論闡釋透過 「問題轉換的策略」 所能化解。

我們企圖以西方藝術構建座標系,進而嘗試在這個座標系中標註出中國畫應有的位置,最終卻迷失於這個座標系內。緣由在於西方藝術與中國藝術從來就未曾處於同一維度,即便清代眾多畫家歷經數百年的努力,依舊能夠一眼看出,二者界限分明!

維柯將這種思維模式稱作‘二分監獄’。逃離這座監獄,站在超越‘東方 —— 西方’這一由來已久的固定視點之上,徹底釋放作為一名中國藝術家的主體精神與創作才能。這種意願使得問題再度回歸到起點 —— 所謂中國藝術家的主體性,恰恰是中西對立的產物。

於是,這種對立中的 「身份問題」 仿若一個魔咒,無論你是否意識到,它都真切地存在於我們的周遭。劉國松說:「我們作為中國的一個水墨畫家,既不能完全抱住古人的屍骨不放,也不能跟著西方的樂隊起舞。我們應該想,我們能對中國文化做些什麽?」其實,當他對傳統中國畫用「屍骨」二字作描述的時候,我們就很清楚他充其量學到的只是一般性中國水墨畫技法,二從未進入,更遑論理解中國畫的精神!而畫壇現狀就是:由一大群並不懂中國畫、也不愛中國畫、更不理解中國畫的人在把持中國畫壇的價值系統和輿論。

也可以說,並不高明的範曾之所以能夠橫掃中國畫數十年,且大有復合包裝,試圖登上「文化大師」寶座以更進一步推動畫作價值的可能。雖然終究還是失敗了,但值得我們思考的是:為什麽一個放進古代作品譜系,最多只能列入三流民間畫匠級別的人,可以以玩弄權術的方式在市場上呼嘯,很簡單,他即使並不高明,卻不能否認他畫的的確是中國畫,來自西方繪畫的因子並不算多。

我們展開東、西畫二元對立的舉動背後,始終充斥著一種本質主義的陷阱,即有關中國主體的想象性構建。就中國畫而言,這種構建首先體現於 「中國畫」 這一名稱的確定。誠如 「中國畫概念的形成,是以國家和民族文化的範疇為思維基礎的,當它作為‘過去式’發揮規約作用時,能夠恰如其分地整合形而上與形而下、內涵與外延,以‘無執故無失’的優勢,守護民族繪畫傳統的獨立自主性。」

一方面,我們試圖找尋自身的存在定義,試圖與它的對立面保持獨立;但另一方面,我們卻不得不受限於 「必須與它的對立面進行比較」 的思維方式。也就是說,當我們嘗試進行自身定義時,卻發現這種定義的展開,完全受 「非自身」 因素的掌控 —— 不管用以定義的是語言,還是行為,實際上都取決於 「非自身」 因素。並且,更為關鍵的是,在二十世紀以來的中國語境當中,需要這種 「主體」 的緣由,還是由於 「非主體」 的存在對 「主體」 的沖擊,並引發的一種反應。應當說,這種 「沖擊 —— 反應」 模式的構建,成為隱匿於 「主體性追尋」 背後的話語權力,影響並左右著此類語言表述的結果。

因為受到沖擊,所以需要明確自身,這種身份界定在二十世紀以來中國功利主義思潮的脈絡中,卻往往因國家的貧弱而缺乏自信,滿是猶豫。正如蘇立文所言的 「對自己的懷疑」,也像蕭勤的疑惑、危機感。於是,一方面持續追求自身的主體性,一方面卻因 「對立元」 的強大而答案不明,處於不斷追問、不斷調整的行程中,難以達成所謂的共識。這就致使關於自身主體性的話題,處於一種不得不談,卻又永遠無法談清楚的狀態。並且由於這種狀態,進一步加劇了自身相對於西方的 「他者化」,最終抵達 「弱者化」 的可悲處境。

這種 「身份焦慮」 滲透進了有關中國畫的各種表述裏,不管是中國畫的底線之爭,還是中國畫的材料之爭,抑或是中國畫的實驗之爭。甚至,如同前文所引的學者,即便意識到這種二元對立的錯誤,也會再度陷入 「中國主體性」 的陷阱當中。更有甚者,在中國畫領域,還由此產生了眾多偽問題,例如中西融合、越民族越國際、筆墨當隨時代、寫生新生活等等。

「筆墨當隨時代」的出發點,是一種形式主義邏輯,也即繪畫語言形式的變化決定了它是否當代。但有趣的是,所有以此為論的人都沒有意識到這一命題內在的矛盾——如果用「筆墨」一詞,就意味著一定要遵循這一概念形成的明清畫史,否則「筆墨」本身就不存在。那麽,遵循歷史的「筆墨」又怎樣跟隨現在(與明清面目全非)的文化環境?反過來思考,也就是說,要跟隨時代的語言形式,就一定要打破既有的「筆墨」歷史,即為反筆墨的概念。

當然,也可以簡單理解這一命題,就是只要是變化的「筆墨」就是跟隨時代的,上述矛盾就會消解。但這樣理解卻帶來了更為嚴重的結果——所有創作依靠的語言形式都是不同的,在大的規範下,數百年的縱向歷史中,以至今天橫向的空間中,所有畫家的「筆墨」都有所差異,那麽他們每個人都是跟隨時代的。但如果是這樣,我們還有談「筆墨當隨時代」的需要嗎?

相對「筆墨當隨時代」將習慣性用筆方式的時代變化奉為創新圭臬,「寫生新生活」則是在創作題材上試圖建構當代化,但這一命題的出發點是題材決定論,而非藝術史本身。如果僅從表現題材本身入手確定所謂的當代性,那麽就是只要表達了不同於以往的內容,就是當代的。忘了:藝術創作的「立意」是超現實的,無論畫的什麽,好畫的標準永遠是有沒有超越畫面含括的現實物質而表達了一個超越的主題。

其實,這種認識從根本上是仿照西方古典再現型藝術而產生的藝術觀,它既不符合西方現代反再現型藝術的發展,同時也不符合中國古典意象抒情的邏輯與脈絡。

(續上)

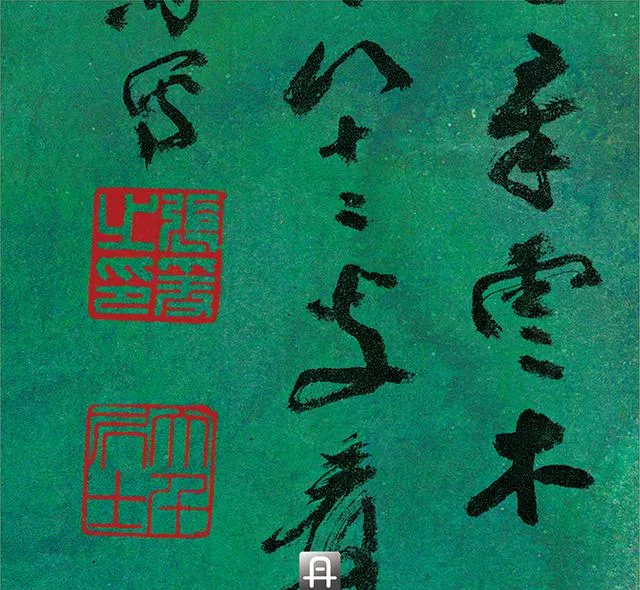

我們將【張大千廬山圖卷超精版】、【 張大千谷口人家 】精確復制,作為極其重要的「法帖3.0」藏本以饗書友!請註意,「法帖3.0」出品是原汁原味、無限接近原件超精復制品,不是網上通行的嚴重調色的低精度圖片印刷形態!

欲購專業級【張大千廬山圖卷超精版】、【 張大千谷口人家 】超清復制件的書友,可點選下面商品卡,品鑒與激賞!